Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

A poco più di dieci anni dall’inaugurazione, il Museo del Novecento può ora contare sull’atteso (sin d’allora) ampliamento negli spazi della torre gemella dell’Arengario, il cui progetto esecutivo, vincitore fra i dieci finalisti, è quello di Sonia Calzoni. A finanziare l’operazione si prevede che saranno i fondi del Pnrr, attesi nel mese di luglio.

Il museo potrà così contare su ulteriori 1.500 metri quadrati, in cui troveranno posto le collezioni dagli anni ’80 fino a oggi (e a domani), oltre al caffè, al ristorante e al bookshop. «L’aspirazione, ci spiega la direttrice Anna Maria Montaldo, è di inaugurarlo per le Olimpiadi invernali del 2026: occorre infatti il tempo necessario per le procedure pubbliche, per dare il via ai lavori».

Nel frattempo, però, il museo ha cambiato volto: la direttrice e il comitato scientifico (Antonello Negri, Flavio Fergonzi, Maria Grazia Messina e le conservatrici Danka Giacon e Iolanda Ratti) hanno riallestito l’intera collezione, con l’eccezione della prima sezione, del Futurismo, esposta in quella Sala delle Colonne che solo in autunno ritroverà la sua monumentale architettura originaria. Tutte le altre sono ora ordinate secondo un modello di museo «in continua evoluzione, in cui lo svolgimento tematico-cronologico offre spazi di approfondimento più raccolti», puntualizza Anna Maria Montaldo, che intanto ha rinnovato anche l’illuminazione e la segnaletica dell’intero museo.

L’impresa non era facile, in un’architettura sfidante come quella dell’Arengario dove, al secondo e terzo piano, si poteva disporre solo di due brevi e algidi «corridoi», ora felicemente trasformati in salette dedicate a Valori Plastici e al «ritorno all’ordine» degli anni ’20, con uno sguardo (altissimo) al Primitivismo, attraverso i Modigliani e il Picasso del museo. Ovunque, commenta la direttrice, «abbiamo posto grande attenzione al dialogo, formale ed emozionale, tra le opere», che ora parlano infatti all’interno di una narrazione sempre rigorosa, ma più coinvolgente per il pubblico.

I grandi spazi del quarto piano ospitano capolavori degli anni ’30, tra l’arte del Ventennio (Sironi, Carrà, Arturo Martini e i «parigini» de Chirico, de Pisis, Campigli...) e l’astrazione di Fausto Melotti, con lo «scrigno» di Kandinskij e Klee e con la «pausa» della saletta preziosa di Giorgio Morandi. E così avanti, con l’identico passo, attraverso lo spazio di Marino Marini, riordinato nel 2019, la spettacolare Sala Fontana e gli spazi contigui dedicati a lui e a Piero Manzoni, e la lunga hall del secondo dopoguerra, arricchita da importanti lavori di Burri, Vedova e Arnaldo Pomodoro, artisti prima assenti o poco rappresentati, e ora presenti con opere degli anni nodali del loro percorso, grazie agli accordi stretti con le Fondazioni a loro intitolate (cui si aggiungono depositi e comodati di famose collezioni private).

Dopo i «Nuovi percorsi», degli anni ’60-80, riallestiti due anni fa, il viaggio attraverso il XX secolo si chiude, ora, con la saletta video dei «Corti del Novecento» (Storyville), in cui dieci studiosi raccontano un’opera o uno snodo del percorso del museo. In attesa delle nuove storie, che abiteranno il «secondo Arengario».

La «Signorina seduta» di Lucio Fontana e sullo sfondo opere di Giorgio De Chirico

La «Sfera n. 5» di Arnaldo Pomodoro e «Superficie 479» di Capogrossi

La Sala «Aria di Parigi» con opere di Lucio Fontana, Filippo de Pisis, Giorgio de Chirico, Arturo Martini

La Sala «L’arte tragica e senza tempo degli anni del fascismo». In primo piano, «La sete» di Arturo Martini, sullo sfondo opere di Carlo Carrà e Mario Sironi

Altri articoli dell'autore

Sul grande ledwall di Palazzo Citterio l’installazione dell’artista brasiliana intreccia arte digitale, scienza e memoria

Si tratta di un’iniziativa, co-finanziata da «Innova Cultura», che si articola in due componenti complementari, concepite e sviluppate dalla società Accurat. Il progetto è stato realizzato per valorizzare e agevolare la fruizione del patrimonio archivistico dell’istituzione milanese

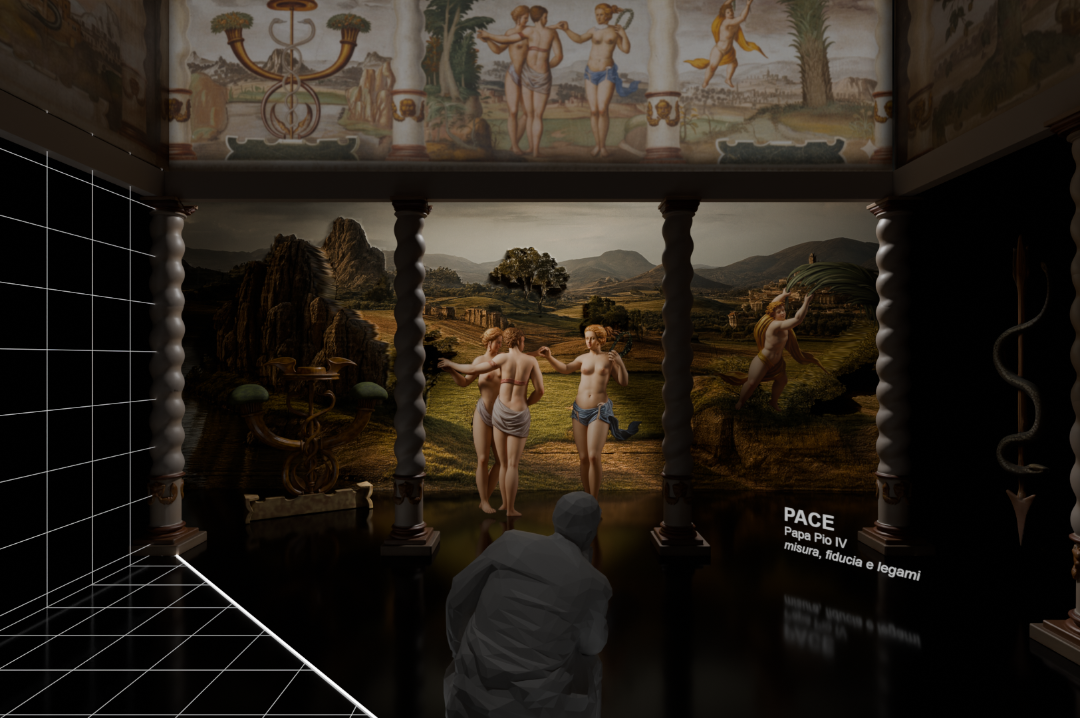

Dal 7 marzo nel Castello di Melegnano si potrà visitare la Sala degli Emblemi apprezzando ciò che è stato restaurato e anche ciò che non c’è più, ma che che viene «ricostruito» in modo innovativo

Si tratta di un disegno preparatorio, intercettato e acquistato sul mercato antiquario viennese, per una grande tela che il pittore francese realizzò per decorare una delle sale del Castello di Versailles