Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Claudio Strinati

Leggi i suoi articoliNella sua immane Storia dei papi (pubblicata a partire dal 1886) il barone Ludwig von Pastor racconta come Clemente VIII nel 1597 creasse la Congregatio de auxiliis divinae Gratiae per dirimere una volta per tutte la violenta diatriba teologica che da sempre aveva afflitto il mondo cattolico ma si era potentemente rinvigorita da quando, regnando Leone X Medici, l’agostiniano Martin Lutero aveva diffuso le tesi di Wittenberg (1517) contenenti la più potente e spietata contestazione alla legittimità del papato forse mai formulata dal tempo dei principi degli apostoli Pietro e Paolo. Avvicinandosi il Giubileo dell’anno 1600, Clemente VIII Aldobrandini volle che un’apposita commissione, la Congregatio appunto, vagliasse e giudicasse al più eletto livello di dottrina le contrapposte tesi, coinvolgenti soprattutto ma non esclusivamente i Domenicani e i Gesuiti, inerenti all’epocale contrasto all’interno del Cristianesimo tra l’assioma della Grazia divina determinante nel processo di salvazione, elargita per Fede dal Cielo senza valutazione e conseguente giudizio dei nostri meriti, e il Libero arbitrio per cui la Grazia divina viene invece in qualche modo conquistata e non è quindi efficace di per sé stessa.

La Congregazione fu presieduta da due eminenti cardinali, Ludovico Madruzzo e Pompeo Arrigoni, quelli, detto per inciso, che determinarono la condanna a morte di Giordano Bruno nel febbraio dell’anno giubilare 1600. Dopo circa quattro anni di discussioni infinite e sterili ancorché indefesse, soltanto nel 1601 la Congregatio presentò la relazione finale al papa. Ma Clemente VIII, vistane la mole allucinante di carte, disse ai cardinali: «A voi forse è bastato un anno per scrivere tutto questo, ma a me un anno non è sufficiente per leggerlo», applicando il saggio principio in base a cui se qualcosa è urgente, dopo un po’ di tempo diverrà ancor più urgente, poi urgentissima, e dopo un altro po’ di tempo potrà proprio per questo venire accantonata, come è ben noto a politici e sindacalisti dell’universo mondo. Il problema irrisolvibile fu così risolto.

Se oggi siamo a conoscenza di questo e infiniti altri edificanti episodi di storia della Chiesa lo dobbiamo fondamentalmente al senno e alla lungimiranza del papa Leone XIII Pecci che non fu soltanto il riformatore della «Rerum Novarum» ma anche un sostenitore degli studi critici e filologici sia pur dal punto di vista del cattolicesimo rigoroso. Leone XIII accolse così il cattolicissimo von Pastor paternamente in Vaticano, gli aprì gli archivi e gli permise di scrivere la celebrata opera che continua a dare i suoi più che positivi frutti, un’impressionante mole di volumi grazie ai quali lo studioso è passato alla storia. All’origine di tutte queste vicende tragicomiche ci furono all’inizio del XVI secolo Leone X Medici e Martin Lutero. Il papa scomunicò il fervente e dotto monaco agostiniano e il protestantesimo è nato così, da uno scontro violentissimo e apparentemente ancora oggi insanabile.

Il grande simbolo artistico di questa dolorosa vicenda è la «Trasfigurazione» di Raffaello Sanzio, oggi conservata in Vaticano e considerata opera eccelsa. Lo è, indubbiamente, ma cela in sé un universo di bellezza e di maestà che non si finisce mai di esplorare e ammirare. Raffaello, nel momento in cui pose mano a quest’opera commissionatagli nel 1516 dal cardinale Giulio de’ Medici cugino di Leone X, aveva alle spalle un successo strepitoso in Vaticano da quando, tra il 1508 e il 1509, pare lo chiamasse a Roma Donato Bramante, suo conterraneo e sostenitore determinante e perentorio presso il pontefice regnante Giulio II. Raffaello avrebbe poi spadroneggiato almeno per cinque anni, stando alle fonti, e creato un vero e prodigioso rinnovamento dell’arte figurativa e forse anche dell’architettura. Ma, morto Giulio II nel 1513 ed eletto appunto Leone X, il suo successo sostanziale subì un crollo vero e proprio, anche se apparentemente l’urbinate restava in tutto e per tutto il numero uno. Ma non lo era più e la «Trasfigurazione» fu veramente il suo canto del cigno. L’opera non è firmata né datata, fatto assai strano perché Raffaello nel corso della sua breve vita aveva firmato e datato pressoché tutto quel che faceva ed è lecito dubitare che considerasse la «Trasfigurazione» opera minore. Si obietta che morì prima di aver perfettamente completato il dipinto. Ma nessuno sa esattamente quando finì il quadro. Qualche testimonianza in proposito c’è ma alquanto contraddittoria. E poi gli allievi numerosissimi che aveva avrebbero ben potuto con atto di sublime carità cristiana apporre la firma e la data. In ogni caso Raffaello affrontò la stesura della «Trasfigurazione», che tratta proprio i temi «trasfigurati» della Grazia e del Libero arbitrio, nel momento esatto dell’esplosione della contesa tra il papa e Lutero. Non dipinse l’epica opera per il papa, ma per il cardinale nipote Giulio, nominato titolare della Cattedrale di Narbonne in Francia. Dopo qualche anno, Giulio de’ Medici nel 1523 divenne il pontefice Clemente VII cui si ispirò Ippolito Aldobrandini quando, salito a sua volta sul soglio pontificale nel 1592, prese il nome di Clemente VIII e tentò di mettere un punto fermo su quelle vicende risalenti per lui a settant’anni prima, avendo forse in Caravaggio il suo Raffaello. Non credo, però, che se ne fosse particolarmente accorto.

Altri articoli dell'autore

Note strinate • «Les fresques de Piero della Francesca» di Bohuslav Martinů come traduzione musicale delle suggestioni degli affreschi di Arezzo, ricostruendone la genesi culturale e il significato nel contesto artistico e musicale del Novecento

Note strinate • Nel 1987 il sommo scrittore russo pubblicò un pamphlet con un bilancio del pensiero estetico del XIX secolo per dimostrarne, in conclusione, la sostanziale fatuità e inutilità

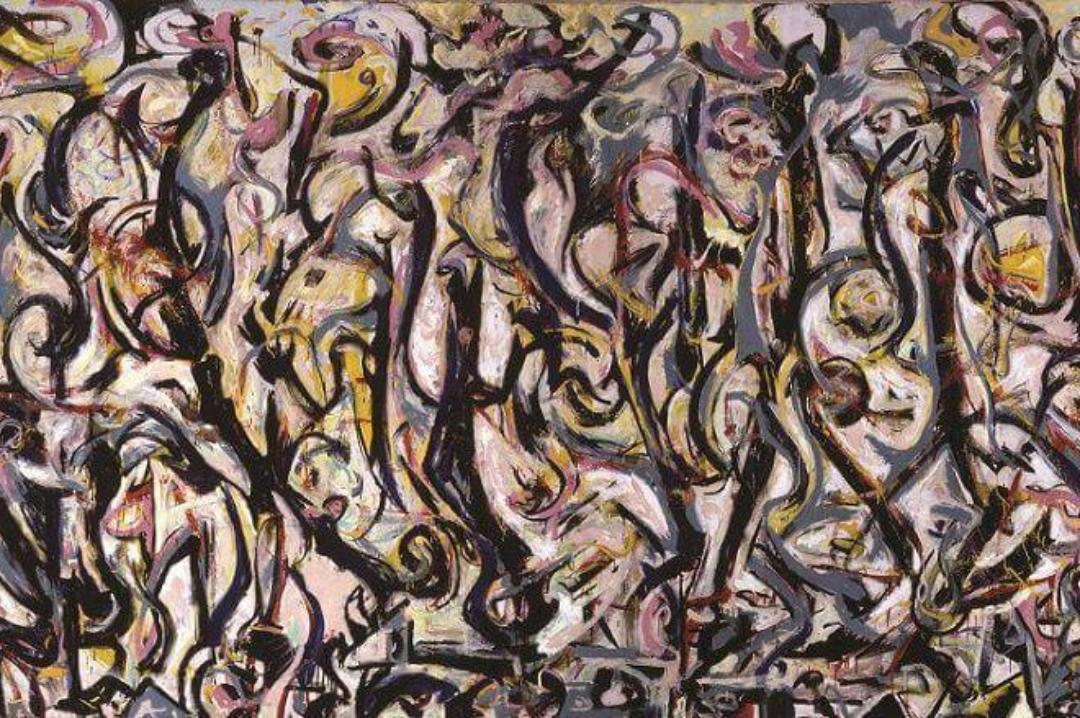

Note strinate • Non è probabile che Pollock abbia avuto Cassirer tra le sue fonti di ispirazione eppure la coincidenza di posizione tra questi due sommi personaggi è emblematica

In campo artistico e letterario sono almeno due: l’abbé Prévost, dotto e affascinante scrittore, e l’incisore parigino Bonaventure-Louis Prévost