Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Claudio Strinati

Leggi i suoi articoliIl femminicidio non è in aumento né in decrescita perché sotto il profilo filosofico è ben difficile dimostrare che esista come reato specifico, restando sostanzialmente nell’ambito dell’uxoricidio così come descritto nel Codice Rocco del 1930, perché l’unica differenza vera è che lì si parla soltanto dei coniugi mentre adesso i personaggi sono di diversa tipologia ma inglobante la stessa area concettuale e giuridica. Il femminicidio, cioè, sia per i giuristi sia per il popolo colto o ignaro, non è visto come l’assassinio di una donna da parte di un uomo ma come l’uccisione della moglie, della compagna, dell’amante, della collega, ma in ogni caso assimilabile alla condizione che per gli antichi era il matrimonio descritto nei termini necessitanti della famiglia implicante il capo (che è il maschio), i dipendenti e i collaboratori (moglie e figli). Per secoli questa è stata la mentalità. Oggi non lo è più ma resta tale nelle menti bacate di coloro i quali sono subliminalmente convinti che il rapporto di coppia implichi comunque tali ruoli e che quindi vadano onorati o disonorati anche se l’onore è stato almeno in parte rimosso dalla coscienza giuridica del nostro tempo.

Nell’arte figurativa ogni tanto emerge in modo impressionante questa sorta di esame di incoscienza, essendo apparentemente centrato su una cosa impossibile: la rappresentazione della gelosia. Perché il femminicidio, per il senso comune, è scatenato soprattutto dalla gelosia. Ma, guarda caso, tale sentimento sembra irrappresentabile. Strano, perché la pittura può rappresentare ogni cosa e i peccati capitali assai bene. Ma la gelosia non vi rientra. Al contrario vi rientrano perfettamente l’ira e l’invidia mentre non citerei qui la lussuria che copre un ambito diverso e raramente genera uccisioni.

Il caso più famoso di tutti è quello dell’affresco di Tiziano giovane (1511) alla Scuola del Santo a Padova dove l’immagine è sempre descritta come il «Miracolo del marito geloso», che prima uccide la moglie con l’immancabile aggravante dei futili motivi (un mostrum giuridico che ancora non è stato annichilito dalla giurisprudenza moderna), si pente successivamente e viene perdonato da sant’Antonio che restituisce la salute e la vita alla malcapitata. Ma, come spesso nella pittura furiosamente satirica e sprezzante del sommo maestro cadorino quello che si vede nel formidabile affresco è tutt’altra cosa. La tradizione popolare è incerta: hanno litigato e il marito l’ha aggredita; era accecato dalla gelosia; è un criminale e non sa comportarsi diversamente. Nell’affresco si vedono la sontuosa bellezza degli abiti e la magica evidenza plastica delle immagini. Della storia non si capisce nulla. Ma il Moro di Venezia non uccide Desdemona per gelosia? O è stata una questione d’onore? Una risposta possibile nel classico di Vittorio Mascheroni e Peppino Mendes, «Tango della gelosia», 1928-29, scritto alla vigilia della promulgazione del Codice Rocco. Tiziano l’avrebbe ascoltato volentieri.

Altri articoli dell'autore

Note strinate • «Les fresques de Piero della Francesca» di Bohuslav Martinů come traduzione musicale delle suggestioni degli affreschi di Arezzo, ricostruendone la genesi culturale e il significato nel contesto artistico e musicale del Novecento

Note strinate • Dietro l’opera del maestro urbinate si cela la vicenda della scomunica di Martin Lutero da parte di papa Leone X Medici, trattata attraverso i temi «trasfigurati» della Grazia e del Libero arbitrio

Note strinate • Nel 1987 il sommo scrittore russo pubblicò un pamphlet con un bilancio del pensiero estetico del XIX secolo per dimostrarne, in conclusione, la sostanziale fatuità e inutilità

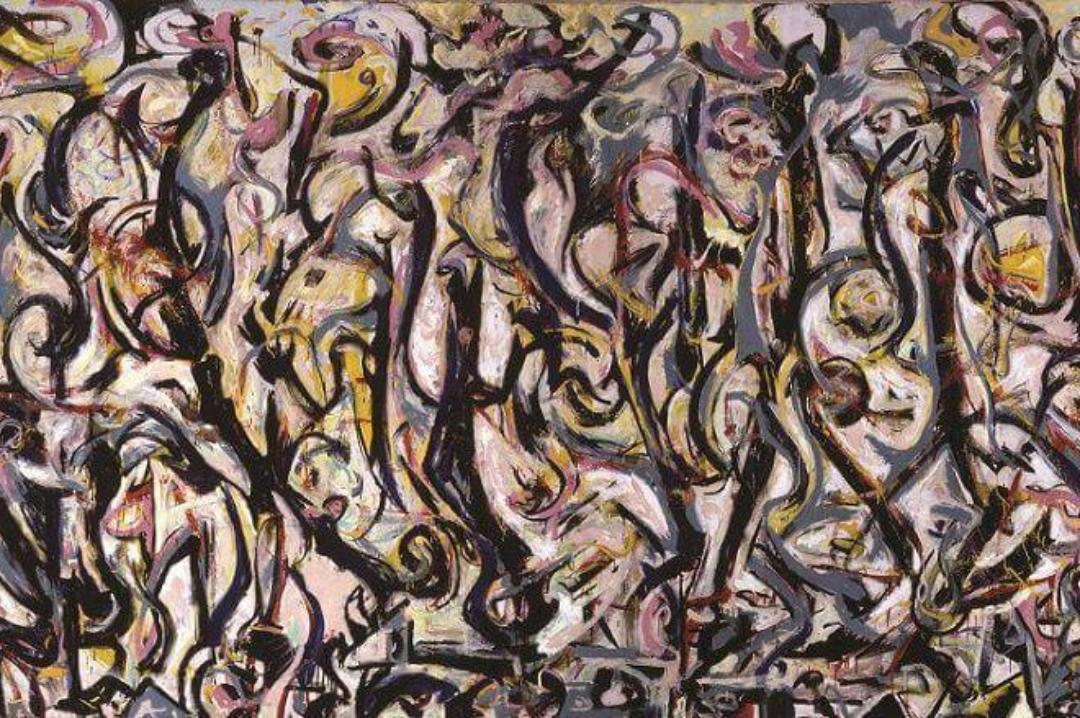

Note strinate • Non è probabile che Pollock abbia avuto Cassirer tra le sue fonti di ispirazione eppure la coincidenza di posizione tra questi due sommi personaggi è emblematica