Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Claudio Strinati

Leggi i suoi articoliNel 1897 Lev Tolstoj, giunto alla soglia dei settant’anni, pubblicava un pamphlet intelligente ma soprattutto divertentissimo dal titolo Che cos’è l’arte, prontamente tradotto in italiano, nel 1904, per la cura del dotto Enrico Panzacchi e magnificamente stampato dai Fratelli Treves a Milano. Il sommo scrittore russo intendeva fare un bilancio del pensiero estetico del XIX secolo per dimostrarne, in conclusione, la sostanziale fatuità e inutilità, arrivando a screditare, ma col dovuto rispetto del conte gentiluomo, persino un mostro sacro come Hegel. Diceva quello che moltissimi dopo di lui e fino ai nostri giorni avrebbero ripetuto come un mantra. Spiegava, con quel suo mirabile linguaggio semplice e profondo al contempo, come l’arte e la bellezza siano termini destinati a restare sempre indefinibili. Ciò che quindi gli stava a cuore era ribadire come l’arte sia un assioma depositato nel cuore dell’essere umano, la cui essenza non si spiega, mentre se ne spiega perfettamente lo scopo che, dal suo angosciato punto di vista scaturente da un socialismo cristiano ormai imminente alla svolta del nuovo secolo, consisteva nel dare un nuovo senso all’immortale verso di Giovenale della «mens sana in corpore sano», inducendolo a dare sempre più spazio al lavoro manuale e a far diventare matta sua moglie, partendo dal principio che fine unico e supremo dell’arte è quello di creare la vera fratellanza tra gli esseri umani. Fratellanza, però, non totale condivisione familiare, principio peraltro per molti versi doloroso, ma non disdicevole alla quintessenza della dottrina cristologica originaria.

L’arte, insomma, nel lucido delirio tolstoiano non è né bella, né buona, né giusta, né vera, ma ha una funzione paragonabile a quella del lavoro del minatore (la metafora è mia, non del grande maestro), nel senso che consiste in un’estrazione dal nostro profondo di quanto di più alto ed eletto si trovi depositato dentro ciascuno di noi. Nel 1897 Tolstoj non poteva avere una chiara cognizione della nascente scienza psicoanalitica, ma parlava di arte in termini che sarebbero potuti sembrare del tutto attendibili a chi, nello stesso momento, stava scrivendo L’interpretazione dei sogni, stampata un paio d’anni dopo, ma con la data per Freud simbolica del 1900. Solo in questi termini, intendeva Tolstoj, si può parlare di arte quasi a prescindere dalla teoresi della filosofia estetica che infatti nel corso del Novecento mutò poi completamente obiettivi e orientamenti.

Qualunque altro approccio all’argomento, sostenne il grande scrittore, è destinato a restare vuoto, insensato e inutile. Scelse nel pamphlet alcuni bersagli privilegiati per deplorare quella che gli appariva una crescente insensatezza nell’esercizio delle arti. Citò Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Esaltò, all’opposto, Dickens, Hugo e l’autrice di La Capanna dello zio Tom, un romanzo pubblicato nel 1852 dall’insigne scrittrice statunitense animalista e vegetariana, Harriet Beecher Stowe, ammirata a quanto pare da Abraham Lincoln in persona. Insomma, Tolstoj collega al concetto quintessenziale dell’arte l’esigenza della semplicità e dell’impegno. L’arte che non si capisce, proclama, non è arte. Ed elogia «L’Angelus» di Jean-François Millet e cita Voltaire quando dice: «Sono buoni tutti i generi, eccetto il genere noioso». Certo, è facile oggi per noi sorridere di tante ingenuità e, in definitiva, imprecisioni proprio nella definizione terminologica. Ma non è neppure da sottovalutare l’immenso afflato cristiano che Tolstoj tentava di affermare e che tanto impressionò il Mahatma Gandhi, il quale, in una lettera indirizzatagli nell’aprile del 1910, quindi pochi mesi prima della scomparsa del maestro russo, si firmava «your obedient servant».

Ma Che cos’è l’arte resta soprattutto come prodigioso e spassoso testo umoristico. Da antologia è il capitolo XII, L’opera di Wagner esempio perfetto della contraffazione dell’arte. Tolstoj vi racconta di aver assistito a Mosca, sbigottito e nauseato, a una rappresentazione del «Sigfrido» di Richard Wagner. Raramente ho letto una pagina più spiritosa e realmente comica. Vede in Wagner tutto ciò che detesta: l’inutile culturalistica complicazione, la farragine insensata e la conseguente noia del procedimento, la sensazione intollerabile che in quelle sei ore di martirio non vi sia in nessun punto né un chiaro inizio né una fine. Ma qui viene il bello. Tolstoj rimprovera Wagner di mettere in scena una serie inesauribile di luoghi comuni e di vere e proprie goffe scemenze per cui l’unico suo desiderio è uscire prima possibile dal teatro. Ci si aspetterebbe quindi un giudizio globale sprezzante su tutto ciò che Wagner rappresenta ai suoi occhi, il negativo nell’arte. E invece no. Tolstoj ha colto perfettamente la grandezza e la potenza del controverso e smisuratamente presuntuoso compositore tedesco. Ne loda le idee musicali, le innovazioni strutturali, la genialità perversa ed estenuante dei cosiddetti leitmotiv, le estasi sonore scaturenti dalle formidabili transizioni armoniche. Solo che non gli piacciono. E in questa stupefacente esegesi si consuma la crisi stessa della filosofia estetica definitoria che secondo lui non serve a nulla. Le idee estetiche del grande maestro forse non hanno in sé alcuna validità. Eppure questa smania del dire la verità e quel desiderio inesausto di rischiarare le menti piuttosto che confonderle restano problemi in sospeso, più che mai nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Altri articoli dell'autore

Note strinate • Questo dispositivo sembra essere capace di onorare l’ardita e sempre affascinante tesi di Richard Wagner alla ricerca del «Gesamtkunstwerk», l’opera d’arte totale che coinvolge tutti i nostri sensi

Note strinate • «Les fresques de Piero della Francesca» di Bohuslav Martinů come traduzione musicale delle suggestioni degli affreschi di Arezzo, ricostruendone la genesi culturale e il significato nel contesto artistico e musicale del Novecento

Note strinate • Dietro l’opera del maestro urbinate si cela la vicenda della scomunica di Martin Lutero da parte di papa Leone X Medici, trattata attraverso i temi «trasfigurati» della Grazia e del Libero arbitrio

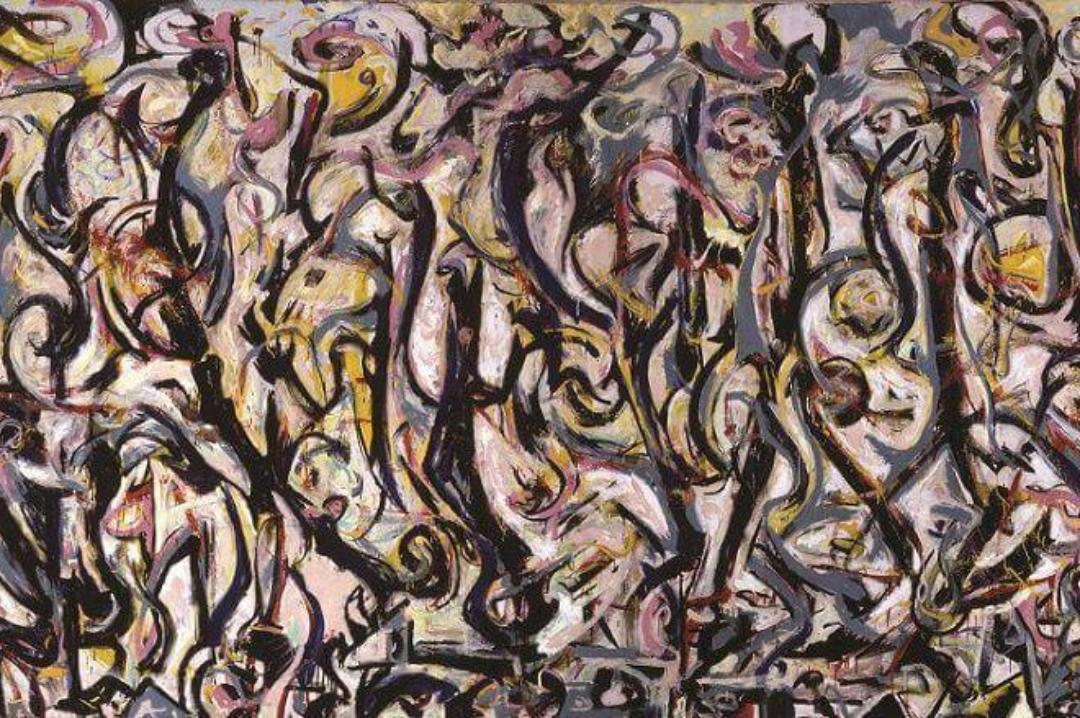

Note strinate • Non è probabile che Pollock abbia avuto Cassirer tra le sue fonti di ispirazione eppure la coincidenza di posizione tra questi due sommi personaggi è emblematica