Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

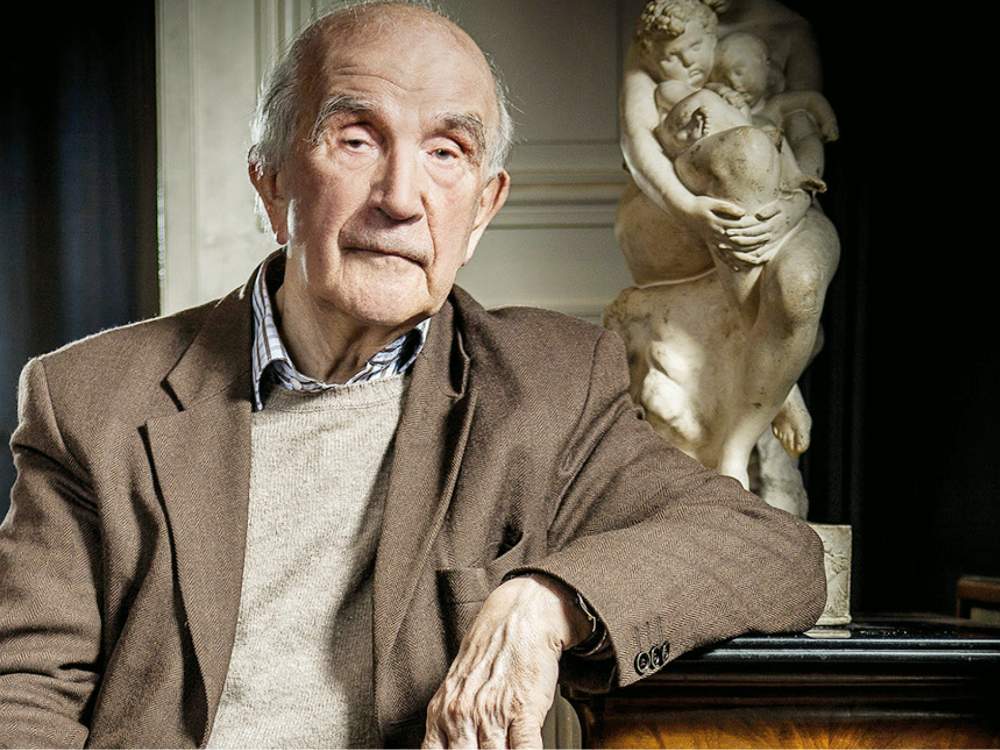

Leggi i suoi articoliFondatore del Musée d’Orsay di Parigi e poi presidente e direttore del Louvre fino al 1994, Michel Laclotte, scomparso l’11 agosto a 93 anni, è stato uno dei protagonisti della cultura francese contemporanea, della storia dell’arte e della museologia internazionale. Inscindibilmente associati a lui sono tanto gli importanti e precoci studi sui primitivi italiani, in particolare senesi, quanto gli epocali progetti museali, come il Musée du Petit Palais ad Avignone, oltre all’«invenzione» del Musée d’Orsay e del «Grand Louvre» a Parigi. Così lo ricorda il suo successore alla guida del museo parigino, Pierre Rosenberg. Ci risponde da Venezia, dove ha da tempo una casa e dove sta chiudendo la sua monografia in quattro volumi su Nicolas Poussin, che sarà edita da Flammarion e Gallimard.

Anche Laclotte amava l’Italia. Siena, i primitivi, Piero della Francesca, Bellini...

Certo, Laclotte amava moltissimo l'Italia, direi come tutti gli storici dell’arte nel mondo intero. I suoi studi sono stati da subito dedicati all’arte italiana, in particolare alla pittura senese (uno dei suoi due ambiti prediletti insieme alla Scuola di Avignone del Trecento), a cui s’è dedicato con costanza, dedizione e acume. Laclotte era nato a Saint-Malo, in Bretagna. Lì sono persone tenaci e caparbie, e così era lui, gran lavoratore, ostinato nei suoi pensieri. Ed è proprio questa ostinazione che l'ha aiutato a raggiungere i suoi obiettivi. Perché anche in Francia c’è la burocrazia, la stampa contraria... Laclotte è stato un grande amico dell’Italia, da cui è stato altrettanto amato e ammirato. Non solo per il suo lavoro e i suoi studi sull’arte italiana, ma per la sua personalità. Come si sa, è stato in particolare molto vicino a Roberto Longhi, di cui si considerava un allievo.

Nelle sue memorie «Storie di musei. Il direttore del Louvre si racconta» (Il Saggiatore, 2005), Laclotte rievoca proprio la figura di Longhi, insieme a quelle di suoi allievi e discepoli come Federico Zeri, Giuliano Briganti, Ferdinando Bologna, Francesco Arcangeli e Raffaele Causa.

Il primo contatto con Longhi era stato nel nel 1956, quando Laclotte curò una mostra sulla pittura primitiva, ed è andato molte volte a Firenze proprio per incontrarlo. Il loro rapporto iniziò allora, anche se Longhi aveva trent’anni di meno. E poi aveva soprattutto rapporti con i «longhiani», e negli anni ha seguito tutti i giovani studiosi italiani. È stato molto vicino, per tutta la vita, a Mina Gregori, ad esempio: fino alla morte Laclotte ha fatto parte del comitato della rivista «Paragone».

Connaisseur, attributore, studioso: qual è stato il principale contributo di Laclotte nella storia dell’arte recente?

Certo i suoi massimi e fondamentali studi sono stati quelli sulla pittura senese, il suo grande amore, e sulla Scuola di Avignone, una vera riscoperta condotta con il suo amico Enrico Castelnuovo, altro allievo di Longhi.È in quest’occasione che prende il via il suo importante lavoro sulla Collezione Campana, realizzata dal marchese Giampietro Campana e dispersa durante la metà dell’Ottocento. Una parte venne acquisita da Napoleone III, per poi essere distribuita tra il Louvre e gli altri musei francesi minori. È proprio grazie a Laclotte se i primitivi italiani della Collezione sono stati riaccorpati e collocati nel Musée du Petit Palais di Avignone, un museo davvero unico.

A conferma del suo ruolo fondamentale nel campo della museologia contemporanea, c’è chi parla di musei «prima e dopo Laclotte».

Lui amava i musei, tutti, ovunque nel mondo. Pensare il museo come un’opera d’arte è stato davvero l’apporto geniale di Laclotte. Ma non l’unico. Torno a ricordare lo straordinario lavoro svolto ad Avignone con i primitivi italiani, ma anche al successivo Musée d’Orsay, il museo del tardo XIX secolo e inizio del XX secolo da lui inaugurato nel 1986 e vero simbolo di quanto credesse nell’importanza e nel ruolo dei conservatori negli allestimenti museali. Non era un esperto di arti decorative, un settore allora non molto frequentato e non ancora di moda (lo è diventato proprio dopo il d’Orsay.) Il museo che lui stava concependo e costruendo aveva collezioni straordinarie in alcuni settori, ma mancava di moltissime opere in altri ambiti, ad esempio tedesche. Laclotte è tornato per così dire a scuola. L’ho molto ammirato per questa sua disponibilità di continuare a imparare, studiare e conoscere, mettendosi al servizio della storia dell’arte. E alla fine ha costruito una collezione completa e ha proposto un museo che è diventato un modello.

Poi è stata la volta del suo progetto visionario per il Grand Louvre, da lui guidato dal 1987 al 1994.

Quando è arrivato al Louvre, nel 1966 come direttore del Dipartimento di pittura, il Louvre era chiuso in sé stesso e molto invecchiato rispetto ad altri musei europei, polveroso e addirittura senza elettricità in alcune sue parti e senza bagni, cosa incredibile. Fortuna volle che proprio allora i suoi spazi si fossero enormemente ampliati, con la liberazione degli ambienti prima occupati dal Ministero delle Finanze. Un’ulteriore fortuna è stata la disponibilità di grandi finanziamenti e di un importante architetto come Ieoh Ming Pei, scelto personalmente e senza concorso da François Mitterrand, allora presidente della Repubblica. Pei era già allora uno specialista di musei, con una fantastica équipe attorno. La grande capacità di Laclotte è stata quella di dialogare con tutti, e di proporre una «visione» di ciò che il Louvre avrebbe dovuto essere, certo con l’appoggio della politica e della stampa francesi. I milioni di visitatori che ne hanno fatto oggi il museo più visitato al mondo non sarebbero pensabili senza quella visione e senza la sua guida. Anche per questo, Laclotte è stato senza dubbio il più grande direttore nella storia del Louvre, dopo il suo fondatore Dominique Vivant Denon. È stato lui a concepire un completo ripensamento del museo e dei suoi allestimenti, dalla scelta di dove collocare la grande pittura italiana e quella francese (con un lungo e rivoluzionario dibattito negli anni ’90 intorno alla funzione della Grande Galerie, dedicata infine proprio ai maestri italiani, e non a quelli «nazionali» francesi, portati al secondo piano), sino alle singole scelte dei colori delle pareti. Ricordo ancora che il pittore Pierre Soulages veniva a discutere con lui proprio sulla scelta delle tonalità più adatte.

Ed è con Laclotte che nasce la Piramide, il nuovo ingresso disegnato da I.M. Pei.

Spesso si è detto che le polemiche che ne hanno accompagnato la realizzazione fossero una battaglia della destra contro la sinistra, ma erano invece interne alle forze politiche. Il sindaco di Parigi, allora Jacques Chirac, era favorevole. Ciò che davvero si temeva era che dopo la Pyramide sarebbero mancati i finanziamenti per realizzare il riallestimento dell’intero museo. Ma è stato un bene partire dalla Pyramide, senza la quale non ci sarebbe il museo di oggi.

Il Louvre è anche il luogo in cui vi siate conosciuti.

Sì, i nostri rapporti sono nati proprio nelle sue sale e sono sempre stati molto stretti. Sapeva tutto di me, e io tutto di lui. Eravamo amici, ma soprattutto collaboratori fedeli nonostante discussioni anche accese. È forse stata la persona che ho frequentato di più nella mia vita, e per me è una perdita enorme.

Michel Laclotte

Altri articoli dell'autore

Per tre giorni, Intesa Sanpaolo apre le porte della sua iconica sede, che in dieci anni ha accolto mostre, reading e spettacoli di successo, da Tiziano ad Alessandro Barbero. Ora arriva Andy Warhol

Aperture straordinarie e musei statali (e non) a 1 euro sabato 17 maggio per la XXI Notte Europea dei Musei, iniziative in tutt’Italia domenica 18 maggio per la Giornata Internazionale dei Musei

Invitata al Salone del Libro di Torino, dove il 18 maggio sarà al centro di un dialogo con Melania Mazzucco, la signora del romanzo «artistico» festeggia il 25ennale dell’edizione italiana di «La ragazza con l’orecchino di perla»: «Scrivo quando vedo una storia con un vuoto da colmare, un mistero da risolvere»

Allestita alle Corderie dell’Arsenale e in varie sedi di Venezia, la 19ma Mostra Internazionale di Architettura riunisce 300 progetti di 756 partecipanti: «Voglio una Biennale “laboratorio”, in cui formulare un pensiero nuovo»