Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliDelft, XVII secolo. Griet, la giovane figlia di uno dei decoratori di piastrelle più rinomati di Delft, è in cucina quando, sull’uscio, compaiono due figure: un uomo dagli occhi grigi come il mare e un’espressione ferma sul volto lungo e spigoloso, e una donna (piccoli ricci biondi, sguardo che guizza qua e là nervosamente) che sembra portata dal vento, benché la giornata sia calma. Sono Johannes Vermeer, il celebre pittore, e sua moglie Katharina.

È l’avvio di uno dei romanzi storici, e insieme a tema «artistico», di maggior successo della storia della letteratura recente. È La ragazza con l’orecchino di perla, il secondo romanzo pubblicato dalla scrittrice bestseller Tracy Chevalier (Washington, 1962), statunitense naturalizzata britannica. Pubblicato nel 1999 e liberamente ispirato dal dipinto «La ragazza col turbante» di Jan Vermeer, è stato tradotto in 38 lingue e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2003 dal romanzo è stato tratto un film di successo, protagonisti Scarlett Johansson e Colin Firth. Ed è anche diventato un audiolibro, pubblicato da Emons con la voce di Isabella Ragonese. Quest’anno festeggia i 25 anni dalla sua pubblicazione in Italia (presso Neri Pozza, editore di tutti i suoi dieci romanzi), e anche per questa ragione al Salone Internazionale del Libro di Torino (15-19 maggio) sarà al centro del dialogo (18 maggio, ore 16, Sala Azzurra) in cui la sua autrice e Melania Mazzucco, curatrice della sezione del Salone dedicata all’arte, ragioneranno su quadri antichi, sul motivo per cui non smettono di interrogarci, sulla legittimità di reinventare il passato. Perché Tracy Chevalier non soltanto ha reso popolare uno dei massimi artisti del Secolo d’oro olandese (e di tutti i tempi), ma ha ripetutamente reso protagonisti, nei suoi vari romanzi (tutti di successo), i più vari periodi storici del passato: dalla Parigi di fine ’400 alla Francia rivoluzionaria, dalla Londra di William Blake alla costa britannica di inizio ’800, fino all’Inghilterra in età edoardiana. Spesso ponendo al centro delle vicende narrate la produzione artistica, con un’attenzione specifica ai materiali e alle tecniche esecutive: gli arazzi rinascimentali in La dama e l’unicorno (2003), la tradizione medievale del ricamo in La ricamatrice di Winchester (2020), l’arte vetraria nella Venezia rinascimentale in La maestra del vetro (2024).

Ricorda com’è nato la «Ragazza con l’orecchino di perla», ormai più di un quarto di secolo fa?

Per anni ho avuto un poster del dipinto di Vermeer appeso al muro di camera mia. Ammiravo i colori, la luce e l’espressione ambigua della ragazza ritratta. Era felice oppure era triste? Un giorno ho pensato all’improvviso: che cos’ha fatto il pittore per farla apparire così? Per la prima volta mi sembrò che il dipinto fosse un ritratto del rapporto tra l’artista e la modella piuttosto che semplicemente il ritratto di una giovane donna. Nessuno sa in effetti chi sia la ragazza dipinta da Vermeer, così ho deciso di inventarmi una storia su di lei, e per lei.

Come rivede quel romanzo oggi, esattamente 25 anni dopo la sua prima pubblicazione in Italia?

Potreste pensare che il dipinto di Vermeer da cui tutto ha tratto origine mi abbia ormai stufato. Ma sono felice di poter dire che lo amo ancora, lo guardo tuttora ogni giorno e mi chiedo sempre se quella ragazza con il turbante giallo e blu e l’orecchino con la perla sia felice o triste! È un bene che lo ami ancora, perché mi chiedono sempre di Vermeer e di quel dipinto. Le opere d’arte più potenti sono quelle irrisolte; questo ti fa tornare a guardarle ancora e ancora.

Da allora immagino che lei abbia visitato musei specializzati in arte fiamminga e olandese più e più volte. Si sente ormai una sorta di «specialista» in quest’arte?

Amo ancora l’arte olandese del XVII secolo, perché riguarda principalmente la vita quotidiana piuttosto che storie classiche, o legate a temi mitologici o religiosi. Adoro le raffigurazioni di persone che fanno le cose che faccio io: comprare il pesce, spazzare il pavimento, leggere una lettera. Non sono una specialista, ma credo di aver assorbito molto sull’arte olandese nel corso degli anni. Riconosco il mio Ter Borch dal mio Metsu! (Gerard ter Borch è stato un pittore olandese, specializzato in scene di genere e ritratti; Gabriel Metsu fu famoso per scene storiche e di genere, soprattutto di interni; Ndr).

Con i suoi romanzi di vastissimo successo ha contribuito a rendere l’arte del passato molto popolare, addirittura strumento di intrattenimento. Perché sono così amati i romanzi che parlano di artisti e arte in genere?

Vengono pubblicati molti romanzi su questi temi, dai singoli artisti ad aspetti specifici del mondo dell’arte, il che in effetti significa che la gente li compra e li legge. Penso che i romanzi «artistici» siano così apprezzati perché aiutano le persone a trovare un modo diverso di guardare all’arte, cioè attraverso la narrazione. L’arte poi è anche un ottimo modo per conoscere la storia, perché gli artisti riflettono sempre ciò che accadeva nel momento in cui hanno vissuto e operato. E leggere un romanzo che insegna la storia e l’arte è certo più interessante che limitarsi a conoscere date, battaglie e re...

Quali sono le caratteristiche fondamentali di un romanzo «a tema artistico»?

Di solito si concentrano sull’artista e sul suo rapporto con la cerchia di familiari e amici che lo circonda. Ma spesso hanno al centro della loro vicenda una particolare opera d’arte ed esplorano il perché e il come è stata realizzata. È un bel modo per scoprire e raccontare in modo coinvolgente il pensiero di un artista.

Lei come ha scelto gli artisti, le tecniche e i momenti storici che ha reso protagonisti dei suoi altri romanzi?

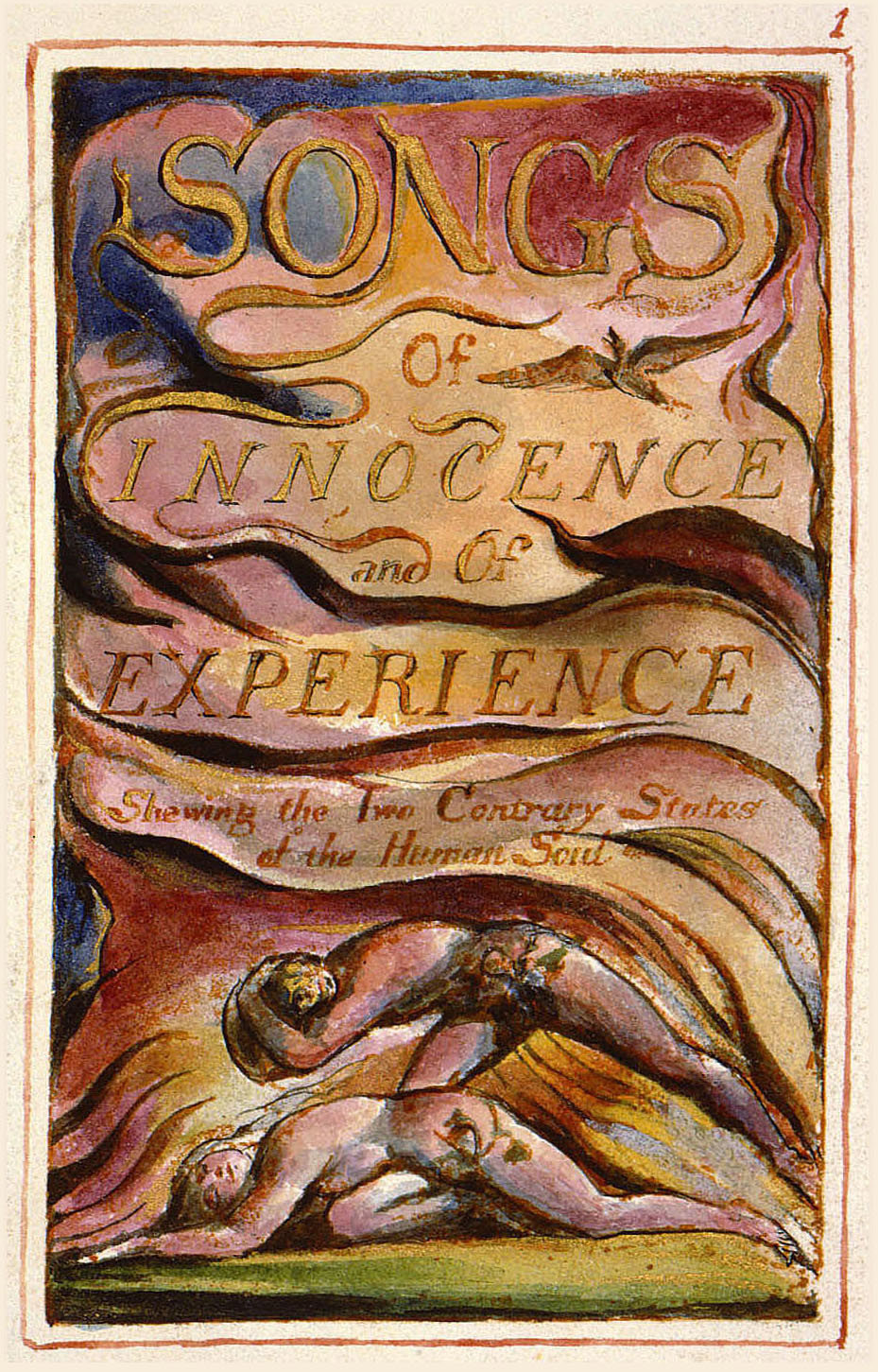

Non c’è stato alcun metodo! Vedo semplicemente qualcosa, magari su una parete, in un museo, in una rivista... Vedo una storia con un vuoto da colmare, un mistero da risolvere. Ad esempio, stavo leggendo un articolo sugli arazzi della «Dama e l’unicorno» al Musée de Cluny a Parigi, e quando diceva che non si sa perché sono stati realizzati o come interpretarli, ho pensato: «Ecco, voglio risolvere questo enigma!». E così ho scritto La dama e l’unicorno (2003). Oppure, in un’altra occasione mi trovai a visitare una mostra a Londra su William Blake, artista e poeta, che esplorava tutti i diversi ambiti della sua vasta opera. Mi guardai intorno e pensai: «Quest’uomo era pazzo. Devo assolutamente scrivere di lui per capirlo!». Avevo sempre amato le sue poesie in Canti dell’innocenza e della conoscenza, quindi ho basato sulla loro creazione il mio romanzo L’innocenza (2007).

Quali sono le fonti che utilizza quando deve affrontare i vari temi artistici protagonisti dei suoi romanzi? Visite ai musei, libri e manuali, incontri con artisti, curatori di musei e studiosi...

In effetti, faccio tutte queste cose! Visito luoghi, parlo con esperti, vado nei musei, giro per le strade dove si svolgeranno le vicende dei libri. E leggo molti libri, guardo dipinti e disegni del periodo di cui sto scrivendo. Cerco anche di osservare qualcuno che realizza ciò che fanno i miei personaggi, che si tratti di tessere arazzi o di creare perle di vetro. E ci provo anche io! Per La maestra del vetro (2024), il mio recente romanzo ambientato sull’isola del vetro, Murano, ho imparato a produrre perle di vetro con la maestra muranese Alessia Fuga. Fare concretamente qualcosa rende più facile descrivere con accuratezza le stesse azioni compiute dei miei personaggi.

Quale epoca storica le pare ideale per ambientare i suoi romanzi?

Qualsiasi periodo va bene per me, anche se ammetto di non aver scritto nulla ambientato prima del XV secolo. Più si va indietro nel tempo, più è difficile trovare fonti per la ricerca. Quindi gli ultimi 600 anni sono probabilmente i migliori.

Da lettrice, quali sono i suoi romanzi «artistici» preferiti? E quali vorrebbe suggerire?

Due dei miei ultimi libri preferiti sono Ritratto di un matrimonio. La duchessa di Ferrara di Maggie O’Farrell (Guanda, 2022), che pone al centro della propria vicenda un ritratto di Lucrezia de’ Medici, e The Painter’s Daughters (2024) di Emily Howes, che parla del pittore inglese Thomas Gainsborough. Un consiglio? Tra i romanzi meno recenti che ho davvero amato sull’arte olandese ci sono Tulip fever. La tentazione dei tulipani di Deborah Moggach (Sperling & Kupfer, 2017) e Il miniaturista di Jessie Burton (Bompiani, 2017; La nave di Teseo, 2024).

Su che cosa sta lavorando ora?

Sto scrivendo un romanzo su un omicidio avvenuto nel Nord dell’Inghilterra nel 1826, e non si è mai scoperto chi sia stato. La vittima era un uomo di nome Joe the Quilter, si guadagnava da vivere realizzando trapunte, cosa insolita per un uomo! Si potrebbe obiettare che le trapunte non sono arte, ma mi interessa il confine sfumato tra arte e «artigianato». Mi piace sempre di più scrivere di «creazione», senza limitazioni rigorose.

C’è un artista a cui vorrebbe dedicare un romanzo ma non ha ancora osato farlo?

Ho spesso pensato che Rembrandt abbia avuto una vita straordinaria, sulla quale sarebbe interessante scrivere. Anche i preraffaelliti, come Dante Gabriel Rossetti, hanno avuto vite drammatiche. Ma altri hanno già scritto su entrambi, e io devo avere una scintilla di ispirazione piuttosto che sforzarmi di scrivere su un argomento. Deve venirmi naturale... Quindi aspetto.

«Songs of Innocence and of Experience» (1794), raccolta di poesie di William Blake, prodotta nelle varie edizioni originali secondo un processo di stampa inventato dallo stesso pittore e poeta inglese

Altri articoli dell'autore

Con 6,5 milioni di immagini e oltre 175 archivi completi oggi, 7 febbraio, riapre al pubblico il museo di Rotterdam con due mostre

«Lavoriamo per far crescere la consapevolezza civica e coinvolgere la comunità», spiega Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova. E annuncia la grande mostra su Van Dyck, dal prossimo marzo

Dal Museo della Ceramica alla Casa Museo Asger Jorn, dal Lungomare degli artisti alle molte fornaci ancora attive, in occasione della mostra sullo stile «Albisola 1925» il panorama savonese offre un viaggio tra grandi maestri e giovani artisti di oggi

In prima linea il Guggenheim Abu Dhabi, progettato da Frank Gehry scomparso lo scorso a dicembre. Ma colossali, e ambiziosissimi, sono anche i musei di MAD Architects per il Lucas Museum, di Peter Zumthor per il Lacma, di Kengo Kuma, Moshe Safdie, OMA...