Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliLa prima volta che ho visitato Meroe era il 1992. Mi trovavo in Sudan con la missione de «La Sapienza» di Roma e stavamo aspettando i permessi per cominciare a lavorare al Gebel Barkal. L’Ambasciatore italiano di allora aveva messo a nostra disposizione due fuoristrada. Il sistema viario sudanese non si era ancora evoluto e si raggiungeva Meroe percorrendo piste nel deserto.

Sulla sabbia apparivano come strisciate di pneumatici intersecantesi le une alle altre che formavano tracciati misteriosi e imperscrutabili. Gli autisti li percorrevano con una sicurezza che destava la più totale ammirazione ma che non riusciva a fugare del tutto il timore che potessero perdersi. E noi con loro.

Fu un viaggio di balzi, rimbalzi e sobbalzi e raggiungemmo Meroe quando ormai era già calata la notte. L’unica sistemazione allora disponibile era lo scheletro di un edificio in costruzione. Mangiammo quel poco che avevamo portato da Khartoum e poi ci concedemmo una breve passeggiata. Non c’era la luna, ma il cielo era soffocato da una miriade di stelle. Alla loro luce si indovinavano le sagome delle piramidi lontane.

Stendemmo i sacchi a pelo sul cemento e ci infilammo dentro. Mi ricordo ancora la strana e inquietante sensazione che provai guardando il cielo. Era talmente luminoso che sembrava quasi che le stelle potessero cadermi addosso da un momento all’altro.

Ci svegliammo poco prima dell’alba. Aspettammo infreddoliti che arrivasse. Il sole spuntò e la luce toccò prima le piramidi e poi cominciò a correre lungo il deserto fino a raggiungerci. La sabbia divenne prima azzurra, poi viola, rosa, arancione e infine gialla. Era fine febbraio e faceva ancora freddo. Ci coprimmo come meglio potevamo e ci incamminammo verso la fila delle piramidi. Nessuno parlava. La grandezza dello spettacolo davanti ai nostri occhi imponeva il silenzio.

Stavolta siamo arrivati che il sole era già spuntato. L’entrata al sito che Abdelhai conosceva, inaugurata appena all’inizio del 2018, è chiusa ed è stata trasformata in una caserma di polizia. Un giovane milite insonnolito ci dice di proseguire. Sorpassiamo un uomo e una donna occidentali di una certa età e in bicicletta. Probabilmente olandesi. Soltanto loro vanno ovunque in bicicletta. Anche sulla sabbia. Li saluto con la mano. Lei arranca, lui risponde e torna ad arrancare.

Accanto al nuovo accesso sorge un «visitor center». La targa sulla parete accanto all’entrata afferma che è stato inaugurato lo scorso settembre. L’edificio attribuisce un senso concreto all’espressione «cattedrale nel deserto». Nuovo, enorme, vuoto. Da qui parte un sentiero che raggiunge il gruppo di piramidi meridionale. Spuntano dopo avere superato una roccia, imponenti e maestose. Sono quelle più antiche e si datano dal IV al III secolo a.C.

Le piramidi settentrionali si raggiungono attraversando il letto di un ampio wadi. Mentre lo percorro ho come l’impressione di camminare sulla lingua di un enorme squalo e di dirigermi verso il bordo esterno della bocca. La forma rastremata dei monumenti le fa assomigliare a una fila di denti aguzzi.

Se mi viene alla mente l’immagine che siano tutti cariati la colpa è del bolognese Giuseppe Ferlini (1797-1870). Sulla sua lapide tombale è scritto «medico soldato geografo archeologo». Nel suo caso quest’ultimo termine suona falso quanto «marito fedele e devoto» nell’epitaffio di un fedifrago. Ferlini visitò Meroe nel 1834, quando l’archeologia compiva i primi passi. Ciò non giustifica comunque l’uso sistematico e indiscriminato degli esplosivi da lui compiuto. Se oggi le piramidi settentrionali mi appaiono una serie di denti rovinati è a causa delle distruzioni da lui operate durante quella che è da considerare una mera e sciagurata caccia al tesoro.

Ferlini fu anche fortunato, come afferma ancora la sua lapide, visto che «onde portò in patria il tesoro della maggiore piramide di Meroe da lui primamente esplorata». Il riferimento è alla piramide della regina Amanishakheto (I secolo d. C.) che Ferlini «esplorò» radendola al suolo prima di recuperare i gioielli che si trovavano in un nascondiglio al suo interno. In Europa nessuno era però disposto a credere che monili di così squisita fattura potessero venire da una nazione dell’Africa nera e Ferlini ebbe non pochi problemi a venderli. Alla fine furono acquistati dai musei di Berlino e Monaco grazie ai buoni auspici dell’egittologo tedesco Richard Lepsius che il Sudan l’aveva visitato davvero.

Se le piramidi egizie, enormi e distanti tra loro, manifestano la grandezza e l’unicità del sovrano, quelle nubiane, più modeste e vicine le une alle altre, trasmettono invece lo stesso senso di comunanza e appartenenza che si ritrova anche oggi tra i sudanesi. I monumenti faraonici dichiarano che il proprietario aveva regnato in terra per diritto divino; quelli meroitici legittimano invece il suo potere attraverso un legame familiare che continua a sussistere anche al di là delle morte. Sovrani e regine furono sepolti gli uni accanto alle altre dimostrando l’importanza delle donne della casa reale nell’ambito della società meroitica.

Quando ho quasi completato il mio giro e mi sto avviando verso la piramide più settentrionale, da dietro una duna emergono e mi vengono incontro, stavolta a piedi, i due attempati ciclisti. Ci salutiamo. Dall’accento capisco che se non sono olandesi, sono scandinavi.

Risaliamo sul pulmino e raggiungiamo le vestigia della città di Meroe. La capitale del regno che creò non pochi grattacapi all’esercito romano giace oggi sotto una fascia di deserto lunga più di un chilometro. Del passato splendore resta poco. Si cammina tra bassi alberi su collinette sotto le quali l’esistenza di antiche strutture è soltanto presupponibile.

Il Tempio di Amun è ridotto a nulla. Ne segnalano la presenza quattro statue di arieti davanti a due cumuli di detriti dove un tempo vi era il pilone di accesso. Da questo punto in poi soltanto miseri resti di colonne e piccoli altari. Al fondo ve n’è uno in arenaria scura la cui superficie decorata con immagini in stile egizio è usurata dal vento e dalla sabbia.

I cosiddetti «Bagni di Meroe», dai quali proviene la «Venere» del Museo Nazionale del Sudan, sono chiusi per restauri.

La nostra visita prosegue con un breve passaggio al Tempio del Sole: una scalinata che conduce a un’ampia piattaforma in mezzo al deserto. Alla fine ci fermiamo giusto il tempo di qualche foto anche presso la necropoli occidentale, la più antica, dove accanto ad alcune piramidi sorgono i tumuli in pietra nera che costituiscono i primi esempi di sepoltura monumentale meroitica.

Ripartiamo. Ho fretta di raggiungere Karima. Oggi è plenilunio e mi piacerebbe salire sul Gebel Barkal, la Montagna sacra, prima che il sole sia calato. Appena salito sul pulmino decido di addormentarmi per fare in modo che il tempo passi più veloce, come da bambino ogni Vigilia di Natale. La magia di allora si ripete. Quando mi sveglio abbiamo già attraversato tutto il deserto da Atbara a Marawi. Scruto con gli occhi la verde fascia di coltivazioni che bordeggia il Nilo. Alla fine scorgo in lontananza la sagoma familiare del Gebel Barkal. Il sole ha soltanto cominciato la sua discesa a ovest.

Percorriamo una strada asfaltata che non esisteva quando sono venuto l’ultima volta nel 2004. Costeggiamo il lato a ovest del Gebel Barkal passando a poche decine di metri dalle piramidi e poi giriamo verso la periferia di Karima. La casa che Abdelhai ha prenotato si trova in quella zona. Secondo quanto ha affermato si tratta di un’ottima sistemazione. Ha persino i pavimenti piastrellati. Wow!

MERAVIGLIE DAL SUDAN

Il taccuino di viaggio di Francesco Tiradritti

1. Ricomincia l'avventura

2. Una jabana a Khartoum

3. Ana sudani, ana afriki!

4. Musawwarat es-Sufra

5. Naqa

6. Meroe

7. Gebel Barkal

8. Master Chef Sudan

9. Mi scusi, professore

10. Hotel Al-Tamouda

11. El-Kurru

12. Ritorno al Gebel Barkal

Piramide (Beg. 21) di sovrano non identificato a Meroe (Foto F. Tiradritti)

Le piramidi di Meroe Beg. 21 e 22 dal deserto (Foto F. Tiradritti)

Le piramidi settentrionali di Meroe da nord (Foto F. Tiradritti)

Altri articoli dell'autore

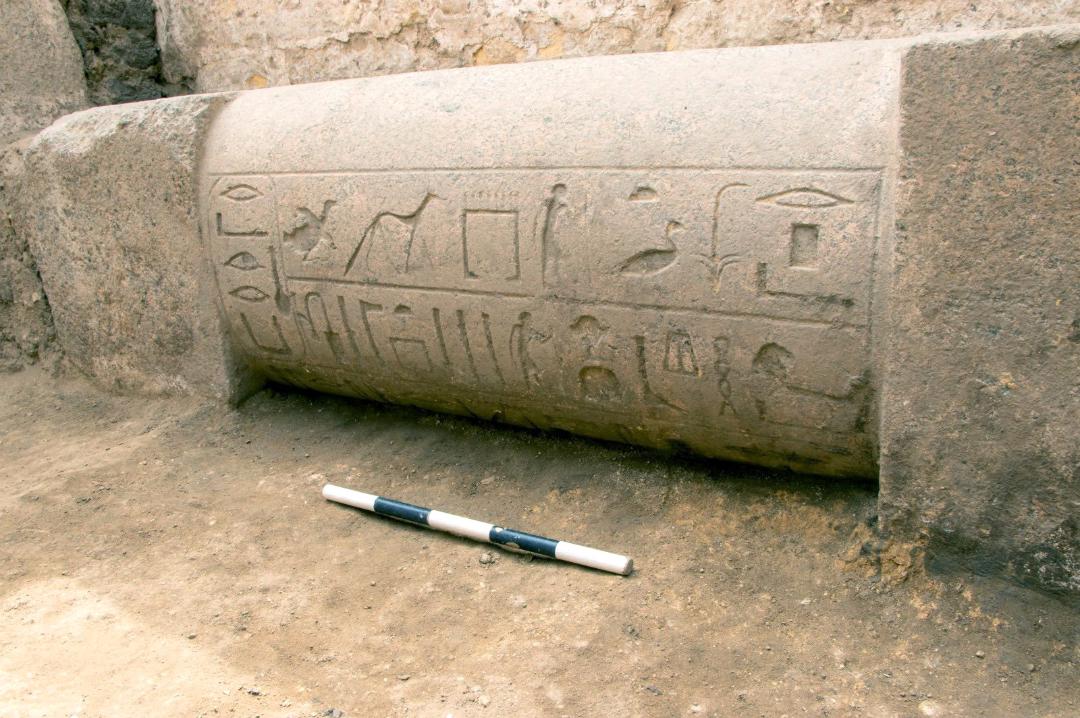

In un articolo scientifico di prossima pubblicazione, il dottore in Egittologia Jean-Guillame Olette-Pelletier espone le sue ultime riflessioni sulle iscrizioni dell’obelisco oggi in place de la Concorde a Parigi, tra cui la «scoperta» di sette messaggi segreti

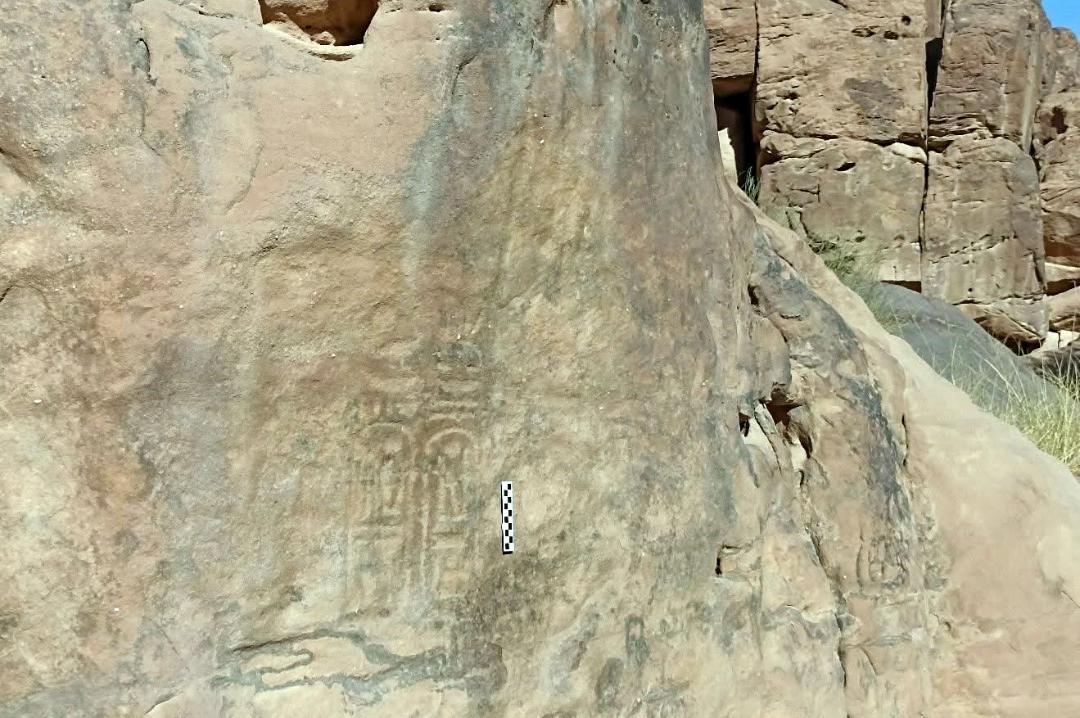

Un graffito sulle rocce nello Wadi Rum conferma le spedizioni degli Egizi al di fuori del loro Paese alla ricerca di materiali preziosi

La missione archeologica del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano ha rinvenuto la tomba in grado di aggiungere tasselli importanti all’inizio e alla fine dell’Antico Regno, il periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza

La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni