Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliDopo una breve stagione di inclusione, in un clima sociale e politico sempre più teso, il mondo dell’arte statunitense sta tornando sui propri passi. «Porte che si erano aperte si stanno chiudendo», dice il curatore e scrittore afroamericano Charles Moore. Dopo aver lasciato una carriera nella finanza per scrivere d’arte e curare mostre a livello internazionale, Moore ha costruito un percorso che gli offre una prospettiva unica sulle dinamiche e le idiosincrasie del sistema artistico statunitense. Maratoneta nel tempo libero, di recente ha pubblicato con Mousse 24-Hour Interview, un libro nato da una maratona di 24 ore di conversazioni con creativi di tutto il mondo. Per lui l’arte richiede resistenza e attenzione: «Se smettiamo di prestare attenzione, tutto ciò che abbiamo costruito svanisce». L’abbiamo incontrato a Bucarest, dove cocurava con Alex Radu «Wet Snow», seconda parte di «Notes from Underground», al /SAC fino al 30 novembre, una mostra che offre un’esplorazione insieme soggettiva e collettiva delle tensioni tra l’io civilizzato e le forze primordiali nel contesto di attuale instabilità globale. Dalla sua prospettiva internazionale, Moore descrive gli Stati Uniti come un Paese in ritirata culturale, tra disuguaglianze strutturali e crescente autocensura.

Nel suo primo libro, «The Black Market: A Guide to Art Collecting», mette insieme il suo background nella finanza con le sue prime esperienze da collezionista per sostenere che collezionare arte non è esclusiva dei ricchi. Insomma, l’accesso all’arte non è solo una questione di soldi? Quali crede siano i limiti maggiori negli Stati Uniti?

Quando ho iniziato a collezionare mi sono accorto che le risorse disponibili erano tutte rivolte a chi era già parte di quel mondo, non c’era nulla per guidare chi era ai primi passi: volevo colmare questa lacuna con una guida di base con consigli su come iniziare. Alla fine del libro ho inserito conversazioni con collezionisti con meno di dieci anni di esperienza, persone comuni: l’idea era che i lettori potessero riconoscersi in loro. Io ho iniziato a collezionare con una stampa da 50 dollari e credo che possa farlo chiunque. L’accesso all’arte non ha nulla a che fare con i soldi. È una questione di prospettiva e di informazione. Se gli unici collezionisti che senti nominare sono milionari con case da «Architectural Digest» e quando entri in una galleria ti trovi in questo cubo bianco e silenzioso, dove la persona dietro la scrivania nemmeno ti saluta, la sensazione che ne ricavi è di non appartenenza, è un mondo respingente.

Il suo libro si concentra sul collezionismo di arte nera. Pensa che negli Stati Uniti questa difficoltà di accesso tocchi alcune comunità più che altre?

Sì, sicuramente le comunità nere e ispaniche. Negli Stati Uniti ci sono famiglie con tre, quattro, persino cinque generazioni di collezionisti. Ma artisti neri e latini sono collezionati da gente che non gli somiglia, perché chi gli somiglia spesso non ha accesso alle informazioni. In sostanza, si tratta di distribuzione, o meglio della mancanza, di informazioni, di conoscenza che non viene condivisa con queste comunità. Entri in un museo e nella maggior parte non vedi dipinti di donne nere o di uomini asiatici o messicani. Vedi perlopiù opere di artisti americani bianchi. E se non ti vedi rappresentato su quelle pareti, diventa difficile immaginarti come parte di quel mondo, che sia come artista, collezionista o anche solo come spettatore.

Le sembra che le cose stiano iniziando a cambiare negli ultimi anni?

Semmai stanno cambiando in peggio. Prendiamo gli artisti: se non hai mai avuto l’esperienza di visitare musei, di conoscere artisti storici o di comprendere l’arte in un contesto più ampio, come puoi collocare il tuo lavoro nel mondo dell’arte? Come puoi entrare in contatto con i tuoi contemporanei o attingere alla storia dell’arte se non ti sono mai stati forniti gli strumenti o l’esposizione per farlo? E poi c’è la questione dei costi. Essere un artista è costoso, non solo in termini di materiali, ma anche di tempo. Il tempo per pensare, per ricercare, per creare connessioni, per realizzare l’opera è tempo che potresti dedicare a guadagnare. Chi può permetterselo? Di solito persone benestanti. Per lo stesso motivo un altro ostacolo importante è l’istruzione. Accedere alle scuole d’arte con i migliori insegnanti e risorse è un investimento enorme. Negli Stati Uniti possono costare più di 60mila dollari all’anno solo per la retta. Questo esclude a priori molte persone.

Quindi per queste comunità il mondo dell’arte non è una carriera praticabile?

Essere un curatore o uno scrittore nero, latinoamericano o asiatico in America sembra ancora quasi assurdo. Quando ho iniziato, era un momento in cui era improvvisamente di moda avere curatori e scrittori neri. Pubblicazioni e istituzioni erano desiderose di trovare persone che comprendessero la cultura e la comunità in prima persona. Ma una volta passata la moda, molte di quelle opportunità sono svanite. Gli scrittori e i curatori rimasti oggi sono i pochi che avevano il sostegno di istituzioni o gallerie. Gli altri erano freelance, pagati a progetto, e quando quei progetti si sono esauriti, è finita anche la loro attività.

Quindi si sta esaurendo quell’ondata di consapevolezza seguita alle proteste del 2020 che aveva portato a un’impennata dell’arte prima nera e poi indigena?

È in gran parte passata. Molte gallerie che sostenevano quegli artisti si sono ritirate e il mercato si è raffreddato drasticamente. La maggior parte degli artisti che hanno avuto fortuna aveva un vero talento, ma il loro successo è stato speculativo: i prezzi sono stati gonfiati oltre ogni ragionevolezza. Giovani artisti sono stati improvvisamente valutati come artisti di metà o fine carriera e, quando la tendenza è cambiata, molti sono rimasti bloccati. Il cambiamento è avvenuto sotto gli occhi di tutti. Quando il Metropolitan Museum of Art di New York ha iniziato a vendere le sporte di tela con la scritta El Met, sapevo che l’attenzione si era già spostata su artisti latinoamericani. Poi si è spostata sugli artisti asiatici e indigeni. Ogni ciclo lascia indietro persone di talento che perdono supporto. Solo una piccola manciata riesce a resistere, di solito perché le istituzioni hanno investito troppo per tirarsi indietro. Il resto è costretto a ridimensionarsi, abbassare i prezzi o ricominciare da capo.

Veduta dell’installazione della mostra «Wet Snow» al /SAC di Bucarest, dal 2 ottobre al 30 novembre. In fondo, «Homesick», di Yael Bartana, a destra «Großelternparadoxon», di Philip Topolovac

Un effetto positivo di quel momento, tuttavia, è stato che alcuni artisti neri più anziani sono stati finalmente riconosciuti nella storia dell’arte. Gli attuali cambiamenti politici negli Stati Uniti rischiano di minacciare questo progresso?

Penso che quegli artisti siano al sicuro: sono parte di una «ricostruzione della storia dell’arte». Quando i collezionisti che stavano pagando 50mila o 100mila dollari per l’opera di un ventisettenne si sono accorti che allo stesso prezzo potevano acquisire maestri come Ed Clark o Howardena Pindell, ci sono stati acquisti anche istituzionali e a quegli artisti è stato finalmente riconosciuto il loro valore. Ora sono protetti dal sistema: Hauser & Wirth non permetterà che Ed Clark scompaia, né Roberts Projects lascerà svanire Betye Saar. Era una correzione storica attesa da lungo tempo. E ora i giovani di colore possono trovare Ed Clark al Met, vedere Faith Ringgold accanto a Picasso al MoMA o Sam Gilliam accanto a Rothko al Whitney. Questo tipo di visibilità cambia tutto.

Vede una connessione tra il fervore con cui nel 2020 l’arte si è aperta a comunità tradizionalmente marginalizzate e la svolta conservatrice del 2024?

Le cose sono peggiorate. Le divisioni ora riguardano tanto la classe sociale quanto la razza. Gli americani bianchi della classe operaia si stanno rendendo conto di essere a loro volta una minoranza sfruttata, ma intanto cresce l’ostilità verso gli immigrati, le persone nere, latine e asiatiche. Ora è sotto attacco chiunque al di fuori dell’uno percento privilegiato della popolazione.

In questo scenario si inseriscono le nuove politiche dell’amministrazione Trump, che taglia i fondi all’istruzione e alle istituzioni culturali. Che effetti potranno avere sulla situazione che lei sta descrivendo?

Non abbiamo ancora visto tutti gli effetti. Si parla di tagli ai finanziamenti e di «whitewashing» delle istituzioni, ma le mostre programmate negli ultimi anni sono ancora in corso e sono la coda dell’ondata precedente. La domanda è che cosa succederà dopo. Alcuni segnali d’allarme sono già evidenti: Amy Sherald ha dovuto annullare una mostra (in programma a settembre alla National Portrait Gallery della Smithsonian di Washington, Ndr) perché un dipinto di un soggetto transgender è stato ritenuto «troppo controverso». Certo, lei poteva permettersi di prendere quella posizione, ma non tutti possono.

Pensa che altri si stiano autocensurando?

Sì, assolutamente. Molti vengono censurati direttamente o scelgono di autocensurarsi. Non tutti hanno la solidità di Amy Sherald: se sei un artista a metà carriera senza una grande galleria alle spalle, parlare apertamente può costarti mostre o rappresentanza. Alcuni sono già stati estromessi dalle gallerie o hanno visto le loro mostre cancellate. Ci sono artisti a cui non sono state date opportunità che avrebbero potuto ottenere se non avessero parlato e questa è una parte che non possiamo misurare.

La sua mostra «Wet Snow» a Bucarest sembra toccare alcune di queste idee politiche.

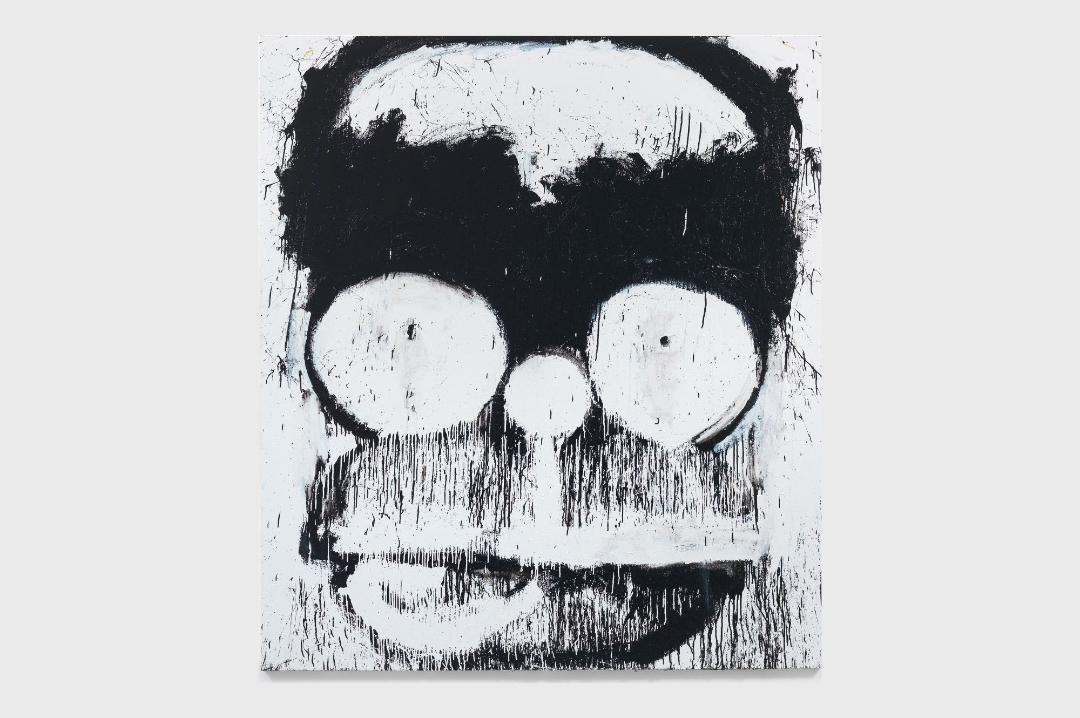

Alcune opere in mostra affrontano la politica a viso aperto, altre attraverso emozioni più sottili. Credo che entrambe le cose siano necessarie. Alcune persone protestano per le strade, altre combattono con parole o immagini. Entrambe sono forme di resistenza. Nella mia mostra, il «sotterraneo» rappresenta tutto ciò che soffochiamo: politicamente, socialmente, personalmente. La «neve bagnata» è la fragilità di tutto ciò, la facilità con cui quelle cose sepolte si sciolgono e riaffiorano.

Lei ha curato in vari luoghi del mondo. A gennaio curerà anche una mostra di Jacopo Mazzonelli alla Fondazione Lercaro di Bologna. Il suo approccio cambia a seconda di dove lavora?

Non cambio i miei principi, ma sono attento al contesto. Cerco di capire quali storie appartengono a quale luogo. Quando ho curato una mostra a Milano con un artista cinese che criticava la storia dell’arte occidentale, quella conversazione aveva senso lì. Qui a Bucarest l’attenzione si concentra sulle storie radicate in questa regione, pur collegandole alle storie globali. Mi piace questa tensione tra il locale e l’universale.

Sente di avere una responsabilità come autore e curatore in un momento politicamente e socialmente così complesso?

Ci penso spesso, anche quando le mie mostre non sono apertamente politiche: essere un curatore afroamericano in questo campo è già politico. Il solo fatto di esistere in certi spazi è una dichiarazione. Il mio lavoro consiste nel connettere le persone e amplificare voci che altrimenti rimarrebbero inascoltate. Ma si tratta anche di ascoltare. È qualcosa che abbiamo perso: la capacità di ascoltare davvero. È ironico: abbiamo un orecchio su entrambi i lati della testa, ma la maggior parte di noi ascolta solo con uno.

Altri articoli dell'autore

Anche in Nord America ed Europa, il settore culturale è sotto pressione su temi considerati «controversi» come giustizia razziale, Palestina, identità queer o eredità coloniale. Serve un Piano d’Azione, come evidenziato dall’organizzazione Artists at Risk Connection

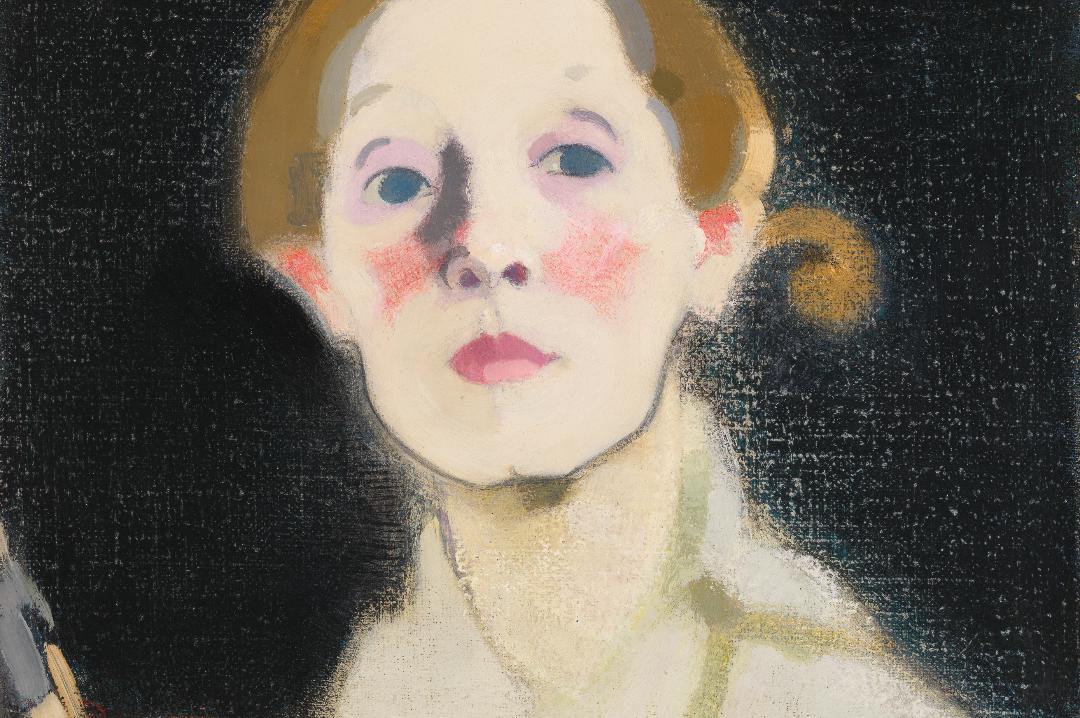

In contemporanea con Art Basel Miami, l’Institute of Contemporary Art inaugura la nuova stagione espositiva con due figure emblematiche dell’arte americana

Sulla scia del grande interesse internazionale per l’arte finlandese, il museo newyorkese presenta la più grande retrospettiva negli Stati Uniti dell’autrice di oltre 40 autoritratti

In attesa della prima grande retrospettiva tedesca a Berlino nel 2026, l’International Center of Photography ospita la maggiore mostra newyorkese dell’83enne maestra messicana dell’immagine