Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliFino al 22 febbraio 2026, la Poster House di New York ospita «The Future Was Then. The Changing Face of Fascist Italy», una mostra che esplora la complessa eredità visiva del ventennio italiano. Curata dall’artista e autore B.A. Van Sise, è realizzata dalla Fondazione Massimo e Sonia Cirulli.

Nata da un archivio storico dedicato alla cultura italiana del XX secolo avviato a New York nel 1984 che vanta un’ampia collezione, la Fondazione Cirulli di San Lazzaro di Savena (Bo) ha come obiettivo la valorizzazione dell’arte e della cultura visiva italiana del XX secolo dalla nascita della modernità fino agli anni del boom economico (1900-70), che persegue attraverso l’organizzazione, in Italia e all’estero, di mostre, eventi e pubblicazioni. L’attuale mostra raccoglie oltre 70 opere provenienti dalla collezione della Fondazione Cirulli, attraverso le quali mette in dialogo creatività e potere visivo, svelando come l’arte e la grafica divennero strumenti di costruzione nazionale e persuasione di massa.

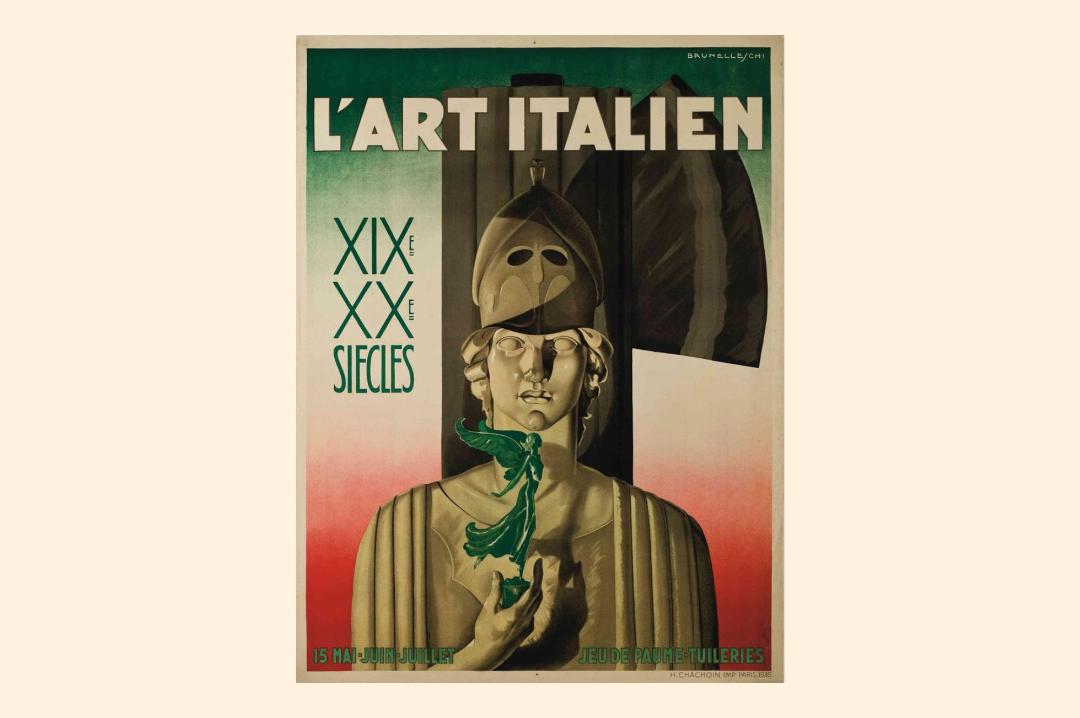

Il percorso tematico attraversa tre grandi momenti densi di significato: l’Italia come idea mitica da ricostruire attraverso riferimenti a un passato glorioso, l’Italia in cui l’iconografia fascista invade lo spazio pubblico quotidiano e l’Italia esportata all’estero con la diplomazia culturale. L’idea non è quella di costruire un archivio di immagini di repertorio, bensì di offrire strumenti per interpretare il regime attraverso le sue stesse armi visive e offrire al pubblico americano un’approfondita lettura del rapporto tra arte, propaganda e potere durante il periodo più controverso della storia italiana.

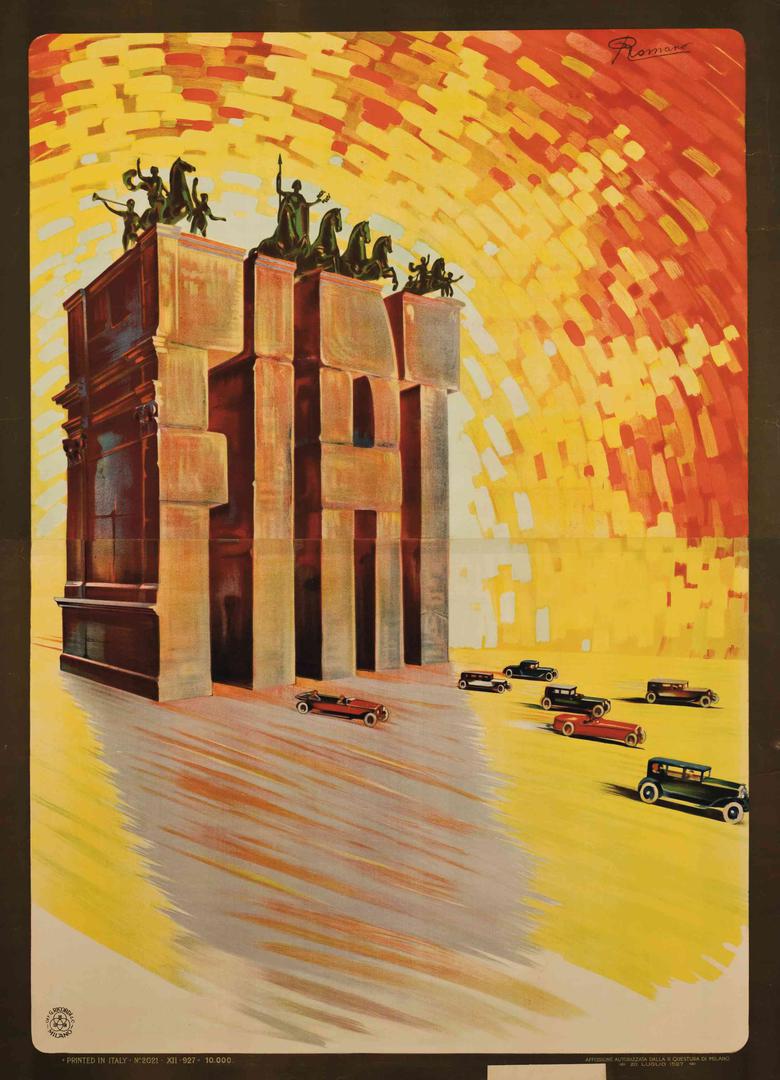

Il percorso si apre su un’Italia che, all’indomani della Prima guerra mondiale, cerca nella figura di Benito Mussolini la promessa di un ordine ritrovato e di una rinascita imperiale. Le scoperte archeologiche di quegli anni alimentano il mito di un Terzo Impero Romano e figure come Margherita Sarfatti e Gabriele D’Annunzio contribuiscono a forgiare l’immaginario del regime. L’immagine diventa un potente strumento di costruzione del consenso: manifesti, film, illustrazioni e campagne pubblicitarie creano un codice simbolico capace di definire la nuova identità del Paese, intrecciando modernità, estetica e ideologia. L’identità italiana era tutta da costruire e non era solo attraverso i manifesti politici che lo si faceva: in mostra ci sono anche manifesti di pubblicità commerciali di aziende come la Fiat che riprendevano l’estetica come sinonimo di orgoglio nazionale in una grande operazione di marketing della giovane nazione.

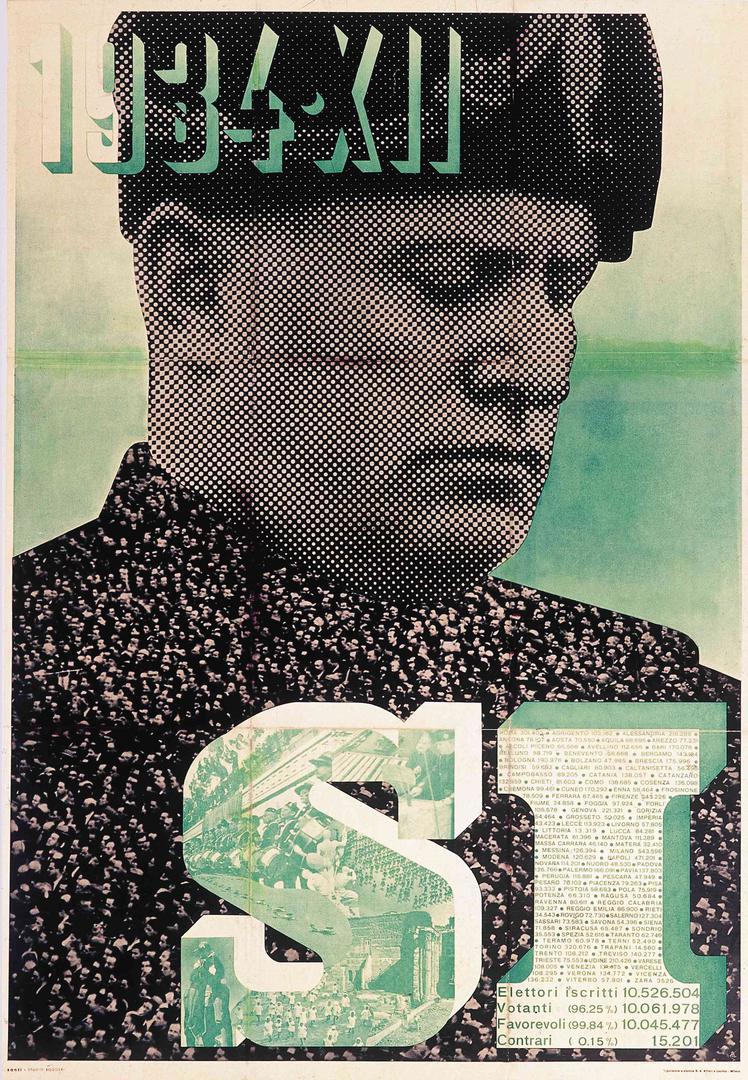

Il secondo momento è quello in cui la costruzione dell’identità inizia a confondersi con il culto della personalità e il volto di Mussolini diventa onnipresente icona di uno specifico modo di essere italiani. Quel profilo appare e si moltiplica sui muri delle città, nei cinema, sui giornali. L’estetica identitaria inizia a svelare l’intenzione del controllo ideologico. Infine, nel terzo momento raccontato dalla mostra, l’Italia proietta la propria immagine oltreconfine con campagne culturali ed esposizioni itineranti pensate per presentare al mondo l’efficienza e la modernità di un Paese che vuole apparire forte e coeso, anche quando la realtà racconta tutt’altro. Questo ulteriore sforzo di marketing, rivolto soprattutto agli Stati Uniti, dov’era emigrata una grossa parte della popolazione italiana che voleva lasciarsi alle spalle l’immobilismo della società rurale tradizionale, è propaganda politica, ma anche economica e sociale. I risultati di tale propaganda erano e sono controversi ma i significati sono ancora rilevanti nel contesto di una mostra newyorkese, la città verso cui più italiani emigrarono.

Lo stesso curatore è un pezzo di quella storia poiché suo nonno fuggì dall’Italia dopo aver partecipato all’impiccagione di Mussolini. Ma, in un’epoca in cui la manipolazione mediatica è all’ordine del giorno, la rilevanza di questa mostra è allo stesso tempo universale. Il futuro che il Fascismo cercava di creare è un futuro in cui quell’estetica e la sua ideologia sono musealizzate ma i confini tra bellezza e violenza, tra persuasione estetica e imposizione ideologica sono sempre più sfumati.

Giuseppe Romano, «Fiat», 1928

Xanti Schawinsky, «Si», 1934, S.A. Alfieri & Lacroix-Milano