Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliNel 1957 la storia della pittura attraversò il suo solstizio d’inverno. In perfetta coincidenza astronomica, in uno studio nel cuore di Milano, il nadir della pittura si consuma in un bianco che sembra avere sottratto alla storia dell’arte tutta la sua luce ma solo per spegnerne ogni raggio; a New York è l’opacità di un nero che ha carpito il respiro a tutte le notti della pittura a soffocarlo nei suoi pigmenti.

«The general balme th’ hydroptique earth hath drunk», («L’universale balsamo bevve la terra idropica»): forse è un po’ troppo scomodare il poeta elisabettiano John Donne, ma una plaquette dedicata al suo Notturno nel giorno di santa Lucia si gioverebbe, oggi, di un’evocativa copertina con la riproduzione di un «Achrome» di Piero Manzoni o di un «Black Painting» di Ad Reinhardt. «Non vi è modo per definire un assoluto se non per negazioni», scrisse quest’ultimo.

Quell’assoluto era il grado zero da cui (forse) ripartire, era la nave bruciata dietro di sé per stornare ogni tentazione di «ritorno». Perché «l’arte non ritorna in alcun posto», chiarì Piero Manzoni, denunciando la «Viltà nell’arte» in un articolo pubblicato in «Pensiero Nazionale» nell’ottobre del 1959. Quanto alle «negazioni», Reinhardt ci scrisse una sorta di manifesto al contrario (On negation); l’arte negata, invece, scandì tutta la vicenda di Manzoni.

Un meteorite sulla Brianza

«Di monocromi ce n’erano già tanti, e ce ne sono stati ancora poi, ma di acromi ce n’è stato un solo, e non è un caso», ha scritto Elio Grazioli nel saggio Piero Manzoni: l’artista e l’essere, pubblicato nel catalogo della retrospettiva curata da Germano Celant nel 2007 per il Museo Madre di Napoli. I monocromi, per un certo periodo, hanno qualche anno fa invaso il mercato dell’arte, raggiungendo livelli di guardia per ciò che concerne i rischi di certa pittura che, tramontati da tempo gli anni in cui il monocromo era espressione di radicalismo portato all’estremo (Malevic docet), si presta maledettamente bene a decorare, arredare, ornare.

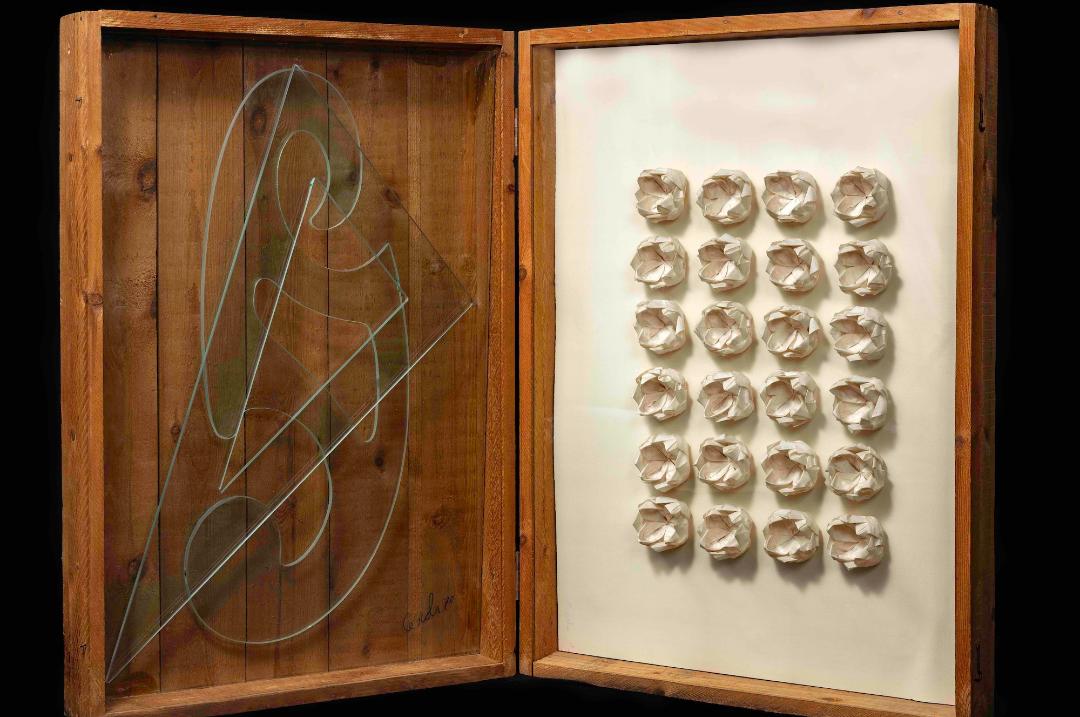

Gli «acromi» di Manzoni continuano invece a tener botta nelle aste internazionali. Un esemplare del 1962, di quelli realizzati con le «michette», ha ottenuto da Sotheby’s a Londra nell’ottobre 2020 l’equivalente di 2,25 milioni di dollari; e sono tutti «Achrome», di varia datazione, a occupare le prime 100 posizioni nelle maggiori aggiudicazioni delle opere dell’artista lombardo (Soncino, 1933-Milano, 1963).

La stragrande maggioranza riguarda quelli più classici, con le tele grinzate orizzontalmente; il record assoluto (20,3 milioni di dollari) va a uno di questi, datato al 1958-59, ottenuto il 17 ottobre 2014 ancora da Sotheby’s a Londra. «Ossi di seppia» della pittura, gli «Achrome» sono la concretizzazione della poetica della negazione enunciata, appunto, da Montale («Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo»).

Al di là delle mode, non è la loro «ornamentabilità», ma è la loro pregnanza storica, si direbbe epocale (oltre al fatto di essere comunque tra le tipologie di opere di Manzoni esponibili a parete), a conferire loro il valore di oggetti di culto. Come se tutti coloro che ne possiedono volessero dire: «Ecco, ho in casa un frammento del meteorite dopo la cui caduta tutto finì e, insieme, tutto cominciò».

Non sarà un caso se Manzoni e il suo primo mentore, Fontana, due portatori di radicalità e di primarietà in un «gesto» concettuale destinato a mutare la storia dell’arte, sono, con Burri, gli artisti diventati, a partire dagli anni Novanta, i simboli di quel momento in cui i collezionisti di tutto il mondo si accorsero che l’arte italiana del dopoguerra aveva un rapporto qualità-prezzo incredibilmente favorevole.

Tornando però sul territorio dell’arte fatta e non solo venduta, gli «Achrome» di Manzoni come i «Black Painting» di Reinhardt (e Frank Stella) sono solo le testimonianze più celebri di una planetaria corsa all’azzeramento. Azzeramento di che? Di tutto ciò che, nell’Informale europeo e nell’Espressionismo astratto americano, tradiva legami con un passato, a ben vedere, di matrice ottocentesca, che permaneva nel secondo Novecento con i suoi -ismi preavanguardistici: l’idealismo, lo psicologismo, lo spiritualismo, il Simbolismo, l’Impressionismo, il Naturalismo. Troppi «paesaggetti brianzoli», secondo Manzoni, trasparivano da certe astrazioni en plein air.

Se si legge la storia dell’arte del Novecento secondo una certa prospettiva, in essa risalta un filo conduttore teso a restituire all’arte visiva ciò cui essa era già pervenuta secoli prima: ossia il suo valore di scienza autonoma nutrito di quel coefficiente teorico e intellettuale che nel primo Rinascimento aveva redento la pittura dalla sua ascrizione alle arti meccaniche. Le inabitabili «città ideali» che costituirono un genere iconografico del Quattrocento; gli antipiranesiani «paesaggi della ragione» di fine Settecento (per citare una felice definizione di Anna Ottani Cavina); il valore assegnato alla progettualità nel Neoclassicismo: ecco alcuni luoghi e alcuni precedenti di ciò che propugnarono l’Astrattismo «puro» del primo ’900 e poi la pittura aniconica del secondo dopoguerra.

I manuali di storia dell’arte citano, alla base del ritorno delle pulsioni «riduzioniste», l’impatto esercitato dalle prime, davvero azzeratrici (ma in negativo) sperimentazioni atomiche. E ancora: il cambiamento di prospettiva imposto dalle esplorazioni spaziali. E poi la volontà di un autentico rinnovamento dopo i disastri delle due guerre mondiali. Certo, la luce atona, totalmente risucchiata dalla pittura postinformale, svela paesaggi lunari privi però della fascinazione fantascientifica. Jules Verne, per intenderci, non abita sulle lune di Yves Klein, sempre citato nel suo conflittuale rapporto con Manzoni.

Ma Manzoni, che aveva iniziato a lavorare sugli «Achrome» nel dicembre 1957 (tempo dopo la personale del 2 gennaio 1957 di Klein alla galleria Apollinaire di Milano, prenderà ben presto le distanze dal misticismo e dallo spiritualismo che animava il modus operandi del suo collega e quasi coetaneo francese. E chissà che la «non luce» degli «Achrome» non abbia piuttosto, invece, qualche «parentela inconscia» con quella di de Chirico (in comune, sicuramente, i due avevano l’ironia).

Scrive Emily Braun nel saggio La non photographie (nel catalogo della mostra «Giorgio de Chirico. La fabrique des rêves», organizzata da Paolo Picozza nel 2009 per il Musée d’art Moderne de la Ville de Paris): «La sua pittura non riflette la luce, essa la assorbe e, metaforicamente, essa “irradia” dall’interno, non dall’esterno». E la studiosa americana, in quell’occasione, si riferisce a un altro artista, de Chirico, che ha rivendicato alla pittura la sua identità autonoma, intellettuale e «intransitiva» proprio nel momento in cui la fotografia metteva in crisi quella ancora vincolata a finalità narrative.

Dai Gesuiti al Jamaica

Se nella breve vicenda di Piero Manzoni la «Merda d’artista» è un equivalente di ciò che il ritratto di Marilyn è per Warhol e gli igloo sono per Mario Merz e se è il dubbio (vedremo perché) sessantesimo anniversario di quelle scatolette ad aver riportato l’artista lombardo nei tg, è intorno agli «Achrome» che si sono scatenate le polemiche sull’autenticità e sul catalogo generale.

Sia i primi, quelli in cui la tela veniva pietrificata attraverso l’uso di una materia bianca, sia i cicli successivamente prodotti fino al 1963, anno della scomparsa dell’autore, con diversi materiali (ovatta, sassi, polistirolo, fibre artificiali, peluche e altro), sono finiti sotto la lente della Fondazione Manzoni e di Germano Celant, autore del Catalogo generale pubblicato nel 2004 da Skira, che riconosce come autentiche 1.144 opere in tutto. In preparazione un nuovo catalogo più aggiornato questa volta online.

Gli eredi che tutelano la produzione dell'artista (morto senza avere compiuto 30 anni) sono risultati vittoriosi in varie controversie giudiziarie sorte in passato relativamente a pretese autenticità di alcune opere. Gli stessi eredi costituiscono la «governance» della Fondazione che ha sede a Milano: la sorella dell’artista Elena Manzoni di Chiosca (presidente), il fratello (ultimo di quattro) Giuseppe Manzoni di Chiosca, la nipote Rosalia Pasqualino di Marineo (direttrice). A completare lo staff, Agnese Boschini, Daniela Migotto e Irene Stucchi.

Nata nel 1992 come Archivio Opera Piero Manzoni, dal 2008 si è costituita come Fondazione, ed è rappresentata dal 2017 dalla galleria Hauser & Wirth; nel 2013 ha messo a disposizione di Flaminio Gualdoni la documentazione raccolta negli anni per la pubblicazione della biografia Piero Manzoni, vita d’artista, edita da Johan & Levi nel 2013.

È d'altro canto noto che siano circolate opinioni diverse su Manzoni e sui suoi rapporti con la famiglia. Gualdoni, nel suo libro, argomenta circa il supporto mai negato al giovane artista dalla madre, Valeria Meroni, nata nel 1907 e titolare della storica Filanda Meroni di Soncino, paese natale dell’artista, nella Bassa cremonese.

Il padre era il conte Egisto Manzoni di Chiosca e Poggiolo, romagnolo trasferitosi a Milano dove era diventato socio della società alimentare Rinaldo Rossi, nota per l’innovativa maniera di fabbricare i grissini e per la produzione di alimenti per diabetici. Un imprenditore colto, comunque, che apre e finanzia a Milano la libreria antiquaria Antiquitas, luogo importante nella formazione del giovane Piero, ancora incerto se dedicarsi alla scrittura o all’arte. Egisto muore improvvisamente, nel 1948.

La vita privata di Manzoni contrasta sia con lo stereotipo del genio e sregolatezza, sia con la trasgressività della sua produzione. Cresciuto in una famiglia cattolicissima, brillante scolaro e studente nelle scuole dei Gesuiti, lascerà gli studi in Giurisprudenza per dedicarsi a quelli in Filosofia, in una parentesi romana prima del definitivo ritorno a Milano.

Secondo Gualdoni, Piero non aveva avuto motivo per polemizzare con la sua famiglia, tantomeno attraverso le sue opere: ad esempio, la «Merda d’artista» non è stato uno sberleffo nei confronti di un inesistente parente produttore della famosa carne in scatola Manzotin (aneddoto negato anche nella recente pubblicazione in quattro lingue Merda d’artista Künstlerscheisse Merde d’artiste Artist’s Shit, Carlo Cambi Editore). Sulla vita di Manzoni è inoltre uscito un pamphlet (edizioni Stampa Alternativa) di Dario Biagi, giornalista e scrittore (Il ribelle gentile. La vera storia di Piero Manzoni) il quale propugna invece la tesi di alcune incomprensioni tra l'artista e la famiglia.

L’artista bifronte

Il crescente interesse del mercato nei confronti di Piero Manzoni è, anche, il risultato degli studi promossi e sostenuti dalla Fondazione Manzoni che hanno circostanziatamente esplorato il suo lavoro ed evidenziato il suo ruolo in ambito europeo: ad oggi cinque libri monografici inseriti nella collana «Pesci Rossi» di Electa, una giornata di studi internazionali in collaborazione con Università degli Studi e Università Cattolica di Milano, con relativi atti, la collaborazione a sei mostre personali all’estero negli ultimi anni (Francoforte, San Paolo, Losanna, Los Angeles, New York e Tokyo) con relativi cataloghi con nuovi scritti e a quattro film documentari, oltre alle versioni inglesi di testi imprescindibili, sono solo alcune tra le attività che la Fondazione porta avanti.

Attività propiziate anche dal cinquantenario della morte, nel 2013, celebrato con due ulteriori grandi mostre: oltre a quella al Museo Madre di Napoli, la grande rassegna di Palazzo Reale a Milano curata da Flaminio Gualdoni e da Rosalia Pasqualino di Marineo. Si aggiunge poi il contributo apportato in diverse occasioni da Luca Massimo Barbero, uno fra i più autorevoli specialisti di un periodo cruciale per le neoavanguardie italiane, quello appunto intercorrente tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

A Barbero si deve, infatti, un approfondimento critico ed espositivo (alla Guggenheim Collection di Venezia) su «Azimuth», la rivista fondata da Manzoni nel 1959 insieme a Enrico Castellani, «tradotta» anche in galleria in uno spazio ricavato in un negozio di arredamenti scandinavi in via Clerici 12 a Milano, tra Brera a il Teatro alla Scala.

È emersa così la figura di un artista bifronte: da un lato l’ultimo erede delle avanguardie storiche, estensore di manifesti, fondatore appunto di una rivista e di una galleria e, in parte, prosecutore dell’eversione dell’iconoclastia Dada. Lo stesso clima che in quegli anni si respirava a Brera, la comunità artistica che si riuniva al Bar Jamaica, rimandando alla Parigi bohémienne del primo Novecento.

Dall’altro l’artista che, recuperando da Duchamp il valore assegnato al pensiero e alla riflessione dell’arte su se stessa, è tra i fondatori del Concettualismo, quindi di una corrente destinata a raggiungere, pura o ibridata, la nostra attualità. Per il giovane artista reduce da studi classici, ma presumibilmente anche lettore di Carl Gustav Jung (diverse informazioni sulle letture giovanili sono contenute nel diario che l’artista tiene tra il 1954 e il 1955, pubblicato da Electa nel 2013 a cura di Gaspare Luigi Marcone), la riflessione sul significato del mito produttore e serbatoio di archetipi collettivi era quasi una logica conseguenza. Ed è quella riflessione che si proietterà e caratterizzerà tutta la sua produzione matura.

L’altro imprinting viene dalla vacanze estive trascorse con la famiglia ad Albisola, la cittadina ligure sede di rinomati laboratori di ceramica dove dagli anni Venti operano i futuristi della seconda ondata e poi, a più riprese, Lucio Fontana. Albisola è uno dei luoghi in cui giunge a compimento la formulazione teorica dello Spazialismo. Vi soggiorna il gallerista Carlo Cardazzo. Vi operano artisti internazionali come i componenti del gruppo Cobra, e poi i protagonisti del Nuclearismo, come, tra gli altri, Enrico Baj e Roberto Crippa.

E sarà proprio con il distacco dal gruppo dei pittori Nucleari, nel 1957, che prende inizio il viaggio di Manzoni. Forse individuando nei «Nucleari fisici» alcuni cascami dell’«informel», si dichiara, junghianamente, «Nucleare psicanalitico». Brulicano nei suoi dipinti di quel periodo creature primarie, omuncoli a mezza via tra figure rupestri, ominidi abitatori di un inconscio collettivo e fauna lovecraftiana (tra le letture, del resto, l’artistra non disdegnava i racconti della collana «Urania»).

Li espone nel 1957 a Milano, alla galleria Pater, con Ettore Sordini e Angelo Verga. «L’arte non è vera creazione» è l’incipit del manifesto formato in quell’occasione dai tre artisti. Non lo è «in quanto crea e fonda le sue mitologie là dove le mitologie hanno il proprio utimo fondamento e la propria origine». Solo alla congiunzione tra «mitologia individuale e mitologia universale» nasce l’arte. Occorre però «liberarsi dai fatti estranei, dai gesti inutili; fatti e gesti che inquinano l’arte consueta dei nostri giorni, e che talora anzi vengono evidenziati a tal punto da diventare insegna di modi artistici».

Gli «Achrome», non-quadri, non-dipinti, non-gestuali, privi di luce se non quella propria, al di là delle influenze da Yves Klein, saranno la conseguenza di queste convinzioni. L’ironia, certo, sarà un ingrediente fondamentale per la fase più radicale e più «scandalosa» dell’opera di Manzoni. Ma sebbene la critica ai meccanismi di esposizione, consumo e mercato dell’arte sarà un costante filo conduttore del pensiero manzoniano, sarebbe un errore ridurre tutto a uno sberleffo.

L’infinito senza Dio

Con le «linee» di diversa estensione contenute nei tubi progettati dallo stesso autore (la prima catalogata è di 9,84 metri e risale al 1959) Manzoni «disegna» il mondo misurandolo, ma soprattutto parla di infinito senza doverlo necessariamente fare coincidere con Dio. I «Corpi d’aria» (1959-60) hanno a che fare con l’«Air de Paris» di Duchamp e con le «architetture d’aria» di Yves Klein, ma sono anche precaria modellazione dello spazio.

Manzoni, a proposito, è uno dei primi artisti a sfruttare le nuove potenzialità dei media, e non si farà problemi a gonfiare i palloncini con il suo fiato d’artista per un cinegiornale (notiziario semiserio di quelli che veniva proiettati nelle sale cinematografiche tra un film e l’altro): la voce che legge i testi e che tenta di fare dell’ironia su quelle opere è di Corrado Mantoni.

Una delle frasi fatte su Manzoni è che abbia «fatto tutto». Di certo ha potentemente contribuito a smantellare il mito dell’esecuzione dell’opera come criterio di autorialità: i «Corpi d’aria» venivano venduti come palloncini in scatola che chiunque poteva gonfiare; nello stesso tempo, introduce un elemento fortemente performativo e anticipatore di certe pratiche radicali di Body art: il «Corpo d’aria» diventa «Fiato d’artista» nel momento in cui è Manzoni stesso a gonfiare il palloncino (e in questo caso costava un prezzo extra, 200-250 lire il litro). La durata dell’opera era affare del compratore. Come nota Gualdoni, in ogni caso, il collezionista non compra più «un Manzoni», ma «Manzoni».

Anticipatore della Eat art, allo stesso modo Manzoni il 21 luglio 1960 fa inghiottire «un’intera esposizione in 70 minuti» nell’ultima mostra della Galleria Azimut: il pubblico è chiamato a «divorare l’arte», cosa che oggi verrebbe ascritta alle pratiche relazionali. Sulle 150 uove sode ha impresso la sua impronta digitale, tramutando così l’happening in una sorta di eucarestia laica.

L’impronta, appunto: una delle ossessioni di Manzoni, come la firma con la quale conferisce dignità di opera d’arte a modelle o a Emilio Villa e Umberto Eco, apponendola sul loro corpo. Ma nel momento in cui l’impronta-sigillo viene infranta o divorata, si nega alla stessa impronta persino il significato conferitole, tra gli altri, dal critico Georges Didi-Huberman, cioè la sua nobile capacità di essere testimonianza, allo stesso tempo, di un contatto e di un’assenza, in ogni caso veicolo di una permanenza.

A proposito di cannibalismo eucaristico, due anni prima dell’happening manzoniano, nel 1958, a Broadway era andato in scena il dramma di Tennessee Williams, «Improvvisamente l’estate scorsa», il cui protagonista finirà divorato da un’orda di ragazzini. «L’arte non è vera creazione» perché tutto può essere arte, concetto non troppo distante dalla dichiarazione di Joseph Beuys secondo la quale ogni uomo è un artista.

Non serve neanche decontestualizzare un oggetto ready made; è sufficiente firmarlo, morto o vivente che sia, o metterlo su un piedistallo. Manzoni è «scultura vivente» una decina d’anni prima di Gilbert & George. E ha un sapore alla De Dominicis, prossimo com’è alle sue iperboli, il piedistallo «Le socle du monde» che nel 1961, collocato al rovescio, regge idealmente l’intera sfera terrestre. Manzoni la installa nel giardino della fabbrica di Aage Damgaard, un industriale-mecenate danese, a Herning.

Shit parade

«...Sotto il livido metallo d’un paio di mosconi ebbri, l’onta estrusa dall’Adamo, l’arrotolata turpitudine: stavolta per davvero sì d’un qualche guirlache de almendras, ma di quelli!... da pesarli in bilancia, diavolo maiale, per veder cosa pesano». Rispetto alla deiezione magistralmente descritta da Carlo Emilio Gadda in La cognizione del dolore, conosciamo senza metterlo sulla bilancia il peso netto delle scatolette di «Merda d’artista», prodotte in 90 esemplari nel maggio 1961: 30 grammi. Il peso ne stabiliva il prezzo, equivalente al suo corrispettivo in oro. Meditava, Manzoni, anche l’idea di mettere in vendita fiale con «Sangue d’artista».

La «Merda d’artista» appare in pubblico per la prima volta nello stesso anno ad Albisola, alla galleria Pescetto; seguiranno un’esposizione nella galleria Luca Scacchi Gracco a Milano nella Galerie Køpcke a Copenaghen, e poi, nel ‘62, l’inclusione nella collettiva «Nul» allo Stedelijk Museum di Amsterdam, dove convergono le esperienze del gruppo Zero e appaiono individualità italiane come Lo Savio e Dorazio, Fontana e Dadamaino.

Esposte nel ‘71 alla Galleria Nazionale d’arte moderna, le scatolette ispireranno al deputato democristiano Guido Bernardi un’interrogazione parlamentare che si concludeva con l’esortazione a «tirare la catena» per spedire nelle fognature la «Merda d’artista» e la direttrice del museo, Palma Bucarelli. Le feci, sino ad allora, vantavano un’illustre tradizione letteraria, estesa da Jonathan Swift alla minuziosa descrizione della defecatio di Leopold Bloom in apertura dell’Ulisse di Joyce. Di Gadda s’è detto). Nelle arti visive moderne e contemporanee erano ancora lontani i tempi della «Collection of Ordure», comprensiva di cilindroidi fecali, di Stuart Brisley, o della macrocoproscultura dei Gelitin, per tacere della nota scultura defecante di Kiki Smith o dell’analoga azione di Martin Creed.

Tutta roba, Manzoni incluso, che Jean Clair include o includerebbe nella categoria De immundo, titolo di un suo pamphlet sull’arte moderna. Ma quella prodotta da Manzoni non ha nulla a che fare con le altre citate. È ancora una volta l’artista che si mette in vendita; è la persistenza della corporalità anche in una sofisticata operazione concettuale (come il fiato, il sangue, l’impronta, il cibo). È una riflessione sul rapporto prezzo/valore: in un certo senso è il contrario del teschio tempestato di diamanti di Damien Hirst, laddove il tema verte sul rapporto tra il «costo vivo» determinato dai materiali di cui è composta l’opera e il suo prezzo di mercato.

Ironia e ucronia

Ma soprattutto era un altro esempio di «arte negata» o nascosta, certificata soltanto dalla sua descrizione, come lo erano le linee. C’è qualcosa di «egizio» in queste opere, laddove ciò che viene prodotto non è pensato per la sua esposizione (come certa arte funeraria o rituale antica, come la statua del dio, inaccessibile nella cella del tempio se non per i sacerdoti). Sarà blasfemo pensarlo, ma la scatoletta contenente (forse) merda, il tubo che racchiude una linea hanno la funzione dell’iconostasi nell’arredo liturgico ortodosso.

Infrangere il sigillo, aprire la scatoletta, significa, profanandola, distruggere l’opera, tradendo quel patto fondamentalmente fiduciario, quantunque alimentato da molte, diverse pulsioni, su cui si basa il mercato dell’arte contemporanea, laddove l’acquisto è in un certo senso sempre a scatola chiusa, data l’incertezza della durata valoriale dell’opera.

In ogni caso, il sessantesimo anniversario della «Merda d’artista» non cade quest’anno, ma nel 2022: l’opera, infatti, è esistita nel momento in cui qualcuno ne ha onorato il contratto d’acquisto, cosa che fece il poeta e critico Alberto Lùcia il 23 agosto 1962. Oggi, stando alle quotazioni attuali dell’oro e al contratto manzoniano, il prezzo sarebbe di circa 1.500 euro. Ma siccome «Merda d’artista», che pure l’autore non considerava così importante nella sua produzione, è diventata l’opera più «iconica» di Manzoni, vanta un record d’asta stabilito il 6 dicembre 2016 a Il Ponte di Milano di 275mila euro (per l’esemplare n. 69).

Un romanzo ucronico potrebbe narrare la vita di Manzoni se un medico fosse arrivato in tempo nel suo studio di via Fiori Chiari in tempo per salvargli la vita in quella notte del 6 febbraio 1963. Aveva davvero «fatto tutto»? Manzoni, del resto, era coetaneo o quasi di Pistoletto, Anselmo, Kounellis, Fabro. Ma di sicuro era una sorta di anti Pascali, classe 1935, creatore di immagini e oggetti. A proposito, come avrebbe trascorso, Manzoni «creatore di pensiero», la sua tarda maturità in un contesto in cui l’ostensione più prepotente dell’«icona» (si pensi a Hirst, Cattelan, Koons, Banksy) si è presa una clamorosa rivincita?

Di sicuro non avrebbe più avuto problemi con i critici, categoria sulla quale, in gioventù, aveva scagliato un anatema, in quanto «individui che fanno delle cronache giornalistiche» ma che «purtroppo non si limitano alla cronaca, ma avanzano giudizi». Quella categoria è scomparsa, come l’arte della stroncatura. Esistono i curatori, ma chissà come sarebbe andata con loro. Non va dimenticato, infatti, che Manzoni aveva assai apprezzato, tra le sue letture giovanili, la commedia di Aleksandr Griboedov, La disgrazia di essere intelligente.

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

Piero Manzoni mentre firma una «Scultura vivente» nel 1961. Immagine tratta da «Piero Manzoni. Catalogo generale» di Germano Celant, Skira 2004

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai