Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliVittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi (Ferrara, 8 maggio 1952) diventa Vittorio Sgarbi il 23 maggio 1987. Accade quando quel «critico d’arte famoso anche per un certo gusto alle polemiche» (così viene presentato) varca la soglia del Maurizio Costanzo Show. Costanzo aveva capito che nel suo Barnum televisivo, insieme agli allora sconosciuti o quasi Platinette, Giobbe Covatta, Giampiero Mughini e Moana Pozzi, potevano essere esibite anche altre tipologie potenzialmente circensi, attinte dal mondo dell’arte.

Costanzo sapeva che in quel territorio ancora inesplorato dal grande pubblico gli esemplari più interessanti non erano tanto gli artisti (noiosi, ritrosi, spesso codardi, non di rado complessati) quanto coloro che ne scrivevano. La contingenza, del resto, era favorevolissima, potendo mettere sul piatto due professionisti della polemica, due potenziali showmen come Sgarbi e Achille Bonito Oliva.

Le reti Fininvest stavano compiendo ciò che per la tv di Stato era tabù: caduta in disgrazia la donna grissino, simbolo dei purgatoriali anni Settanta, messo a tacere il femminismo, varietà come «Drive In» e giochi a premi come «Colpo Grosso» elargivano tette e culi a volontà, da Carmen Russo alle Ragazze Cin Cin; la parolaccia divenne ospite frequente del talk show. La rissa, la minaccia, lo scontro anche fisico (da Chiambretti, D’Agostino risponderà con un ceffone al bicchiere d’acqua in faccia lanciatogli da Sgarbi) era, e in verità è ancora, quanto di più desiderabile possa augurarsi un conduttore.

«Tre sono le ragioni per andare in televisione, scrive Sgarbi nell’appendice della raccolta di saggi Davanti all’immagine (1989), che gli vale il Premio Bancarella: la lusinga dell’invito, la naturale vanità, il desiderio di far soffrire i miei nemici, di accendere la loro rabbia». Nelle stesse pagine, assistendo alla «propria trasformazione da uomo a mito» e compiacendosi della richiesta di autografi non soltanto sui propri libri ma anche «sui gessi dopo una caduta sciistica», la reputa come il «segnale di una popolarità non specifica, non legata al proprio mestiere ma alla propria persona».

Tradotto: Sgarbi non è ciò che sarà Daverio, non divulga la storia dell’arte in televisione; è invece lo storico dell’arte che porta sé stesso in tv. «Per strada, persone sconosciute (...) si congratulano, si compiacciono e mi identificano con uno slogan: “l’uomo che dice la verità”. (...) Non dico soltanto la verità. Faccio scandalo dicendo cose ovvie, semplicissime».

Sgarbi cominciò ad applicare alla vita quotidiana ciò che riteneva essere una funzione della critica d’arte: «Dar voce al silenzio». Lo fa urlando, alzando il volume man mano che passano gli anni e che la sua fortuna televisiva non accenna a indebolirsi. Dal ’92 al ’99, dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo, Berlusconi gli affida su Canale 5 la trasmissione «Sgarbi quotidiani», monologhi di 15 minuti su fatti politici o sociali d’attualità. Dietro di lui, muto e immobile, il «maggiordomo» Abramo Orlandini.

Tra i bersagli, anche i magistrati, categoria notoriamente invisa al suo datore di lavoro di allora, e impegnata, in quel periodo, nelle indagini di «Mani pulite». In un mondo alla rovescia, in cui essere di destra era diventato sinonimo di libertà e di trasgressione, se la prese a un certo punto anche con Giancarlo Caselli, magistrato antimafia, colpevole a suo dire di aver trasformato don Pino Puglisi in bersaglio per Cosa Nostra. L’uscita costò all’irruente critico d’arte la condanna per diffamazione e un risarcimento di 100mila euro.

Il ministro mancato

Sul «Corriere della Sera», preso atto della truculenza degli attacchi del nuovo fenomeno televisivo, Oreste del Buono lo ribattezzò «il Canaro», borgataro romano che torturò e uccise, infierendo poi sul cadavere, il suo persecutore, un ex pugile (la vicenda è raccontata nel film «Dogman» di Matteo Garrone); su «la Repubblica» Beniamino Placido, più elegantemente, lo definisce «il Fatuo Magico».

«Sono i brutti che mi odiano perché piaccio alle donne», ribatte Sgarbi, che ama in effetti circondarsi di vistose presenze femminili, ribaltando la tradizionale immagine dello studioso sfigato escluso dai piaceri della vita. L’arte, in tutto questo, è presenza costante ma non necessariamente in primo piano. Dopo una breve attività didattica nelle Università di Bologna e di Udine, la politica, insieme alla televisione, è la via che lo porta alla popolarità.

Aveva iniziato senza successo con il Partito Socialista, ma diventa sindaco (nel 1992) di San Severino Marche nella giunta Dc-Msi. L’approdo a Forza Italia dopo una parentesi nel Partito Liberale risale al 1994. È deputato nel 2001-06. Nel 2001, mentre il Governo Berlusconi II è in fase di formazione, sono in molti a vederlo ministro per i Beni culturali, ma lui il 20 aprile dichiara a «Il Giornale»: «Non farò il ministro dei Beni culturali perché, tra i politici eletti in Parlamento, non c’è nessun altro che ha la mia competenza specifica. E le tradizioni vanno rispettate. Ai Beni culturali deve andare un incompetente». Viene invece nominato sottosegretario ai Beni culturali, ma per il ministro Giuliano Urbani quella presenza irrequieta e ingombrante è tormento e fonte d’imbarazzo, specialmente quando viene accusato di fare aprire i musei fuori orario per fare entrare i suoi amici e così il rapporto s’interrompe molto presto.

A «Le Monde», subito dopo l’investitura, aveva dichiarato: «Giuliano Urbani è una bravissima persona. Ma io sono un esperto della materia; lui è nella stessa condizione di un avvocato che, eletto ministro della Sanità, si trova a dover collaborare con un luminare della medicina. Io mi occupo di ciò che conosco, i beni culturali e le opere d’arte, e lui del resto. È un sistema che finora funziona bene. Ritengo che se il Ministero è nelle sue mani sia perché io non offrivo abbastanza garanzie agli occhi di Berlusconi: il presidente del Consiglio mi considera un buon tecnico ma poco affidabile dal punto di vista politico. Non mi stupirei se mi ritenesse addirittura politicamente scorretto».

In effetti se per alcuni aspetti (tra i quali la liberalizzazione del mercato dell’arte, il favore per i privati e lo snellimento della burocrazia) lo Sgarbi sottosegretario è allineato a una politica di centrodestra, per altri versi, il suo ispirarsi al primo ministero Spadolini, il cui territorio d’azione era «patrimoniale e conservativo (...) un ministero simile a quello della protezione civile che aveva come primo assunto quello di difendere il patrimonio artistico», era in netta contrapposizione rispetto alle politiche di valorizzazione più o meno selvaggia del patrimonio artistico, peccato da cui, in verità, non saranno esenti anche i Governi di centrosinistra.

Non è un caso se uno dei primi, costanti bersagli di Sgarbi è l’allora direttore generale per i Beni culturali Francesco Sisinni. Lo reputa non solo colpevole di indossare bruttissime scarpe, ma anche di essere tra i responsabili della ripavimentazione di piazza della Signoria a Firenze (con sparizione di quella originale). La conservazione e la tutela sono tra i suoi cavalli di battaglia come sottosegretario.

A «Il Giornale dell’Arte» dichiara: «Il primo danno al patrimonio è il restauro, il secondo il terremoto, il terzo l’abbandono. L’abbandono è il danno minore. Non c’è niente che mantenga maggiore verità di un luogo abbandonato che poi, restaurato, rischia di diventare modello meringa o grande albergo. Impedire il modello meringa è il mio principale obiettivo (...). Quello accettato da Veltroni e Melandri era un metodo di interventismo irruento e indiscriminato senza rispetto per la pelle dei monumenti, degli affreschi e delle statue».

Nella stessa intervista risponde così quando gli si domanda se pensa davvero che il suo Governo sia il più adatto ad avere una concezione dei beni artistici non imprenditoriale e non strumentale alla «comunicazione»: «Se puoi comunicare che un luogo sublime come Ninfa è tale proprio perché ha una serie di misure di protezione che impediscono che venga distrutto, non si capisce perché si debbano invece produrre delle Disneyland (...). Non si può pensare che alcune cose debbano essere piegate a uno sfruttamento che è non capitalistico bensì demente».

La dolce vita

Prima che il tutto cominci a somigliare a una specie di «Sgarbi ha fatto (o più spesso solo detto) anche cose buone», occorre ricordare che a volte ha applicato o avrebbe voluto applicare (per i detrattori con eccessiva disinvoltura) il concetto di libera circolazione dei beni artistici anche alla movimentazione di opere sul territorio nazionale, purché si trattasse di opere capaci di diventare, appunto, strumento di comunicazione, testimonial trainanti per la bigliettazione. Non ci è riuscito con i Bronzi di Riace, che avrebbe voluto all’Expo di Milano del 2015.

Ce l’ha fatta, per ben due volte, con uno dei suoi cavalli di battaglia, il monumentale «Seppellimento di santa Lucia» di Caravaggio, opera conservata a Siracusa. La portò nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte dell’amata Torino, nel 2005 per la mostra «Il Male. Esercizi di pittura crudele». Ha replicato nel 2020 al Mart di Rovereto (dove è presidente del Consiglio di amministrazione) per una mostra che poneva a confronto il Merisi con alcuni artisti moderni e contemporanei, tra le polemiche e le perplessità circa le condizioni di conservazione dell’opera. Ma questa è storia recente.

Ai tempi d’oro in cui tuonava contro la strumentalizzazione delle opere e dei luoghi d’arte a fini di «demenziale» comunicazione, Sgarbi era un deputato che dichiarava nell’anno 1991 un reddito di un miliardo e 464 milioni di lire, viaggiava su due automobili, «una Mercedes grigia targata Ferrara e una Saab rossa cabriolet targata Torino», con le quali scorrazzava per tutta la Penisola e raggiungeva amiche e amici, collezionisti e remoti musei di provincia.

Come sottosegretario rimase in carica un anno soltanto. Purtroppo per i sostenitori o per fortuna per i detrattori, come politico (l’attuale sindaco di Sutri lo è stato anche a Salemi, e dal 2006 al 2008 è stato assessore alla cultura del Comune di Milano) non tutto quello che avrebbe voluto è riuscito, per diverse ragioni, a mettere in pratica. È comunque a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta che prende sostanza il personaggio Sgarbi, critico d’arte e parlamentare un po’ dannunziano e un po’ cortigiano in stile Pietro Aretino.

Nel ’98 l’intrepido Vittorio e l’imprenditore Nicola Grauso violano l’embargo aereo internazionale e atterrano nella Libia di Gheddafi per perorare la liberazione del tecnico sardo Marcello Sarritzu e della moglie trattenuti a Tripoli dalle autorità locali per un contenzioso finanziario. Quanto al cortigiano, egli stesso si definì tale, in quanto sostenitore di Cossiga e dei suoi collaboratori, sospettati di tentazioni golpiste dai «nemici» della sinistra. Ecco che cosa scrive il 13 maggio 1991: «Che cosa fa il presidente Cossiga questo pomeriggio? Si occupa di questioni di Governo? Parla con i magistrati? Riceve Andreotti? (...) No. Alle 15,15 legge l’Elegia XIX “Andando a letto” di John Donne. Alle 15,45 il secondo “Inno alla Notte” di Novalis».

Segue la cronaca del resto della giornata, con la visita di Cossiga a Roberto Memmo, che ha aperto al pubblico la sua collezione e la sua residenza di Palazzo Ruspoli, dove «il presidente si fermerà a lungo, non per benedire, ma per capire». Bondi, con Berlusconi, farà assai peggio. Forse il cortigiano Sgarbi vede in Cossiga (assai più che in Berlusconi), appassionato di poesia e sensibile tanto alla cultura quanto all’ordine e alla Patria, il Principe di Machiavelli al cui servizio mettere la mente e la penna, la sua spada. Ma il tono, lo ammetterà lo stesso autore di quelle parole, ricorda i cinegiornali Luce.

Ground Zeri

Le prime querelle giudiziarie, che hanno contribuito a renderlo un personaggio mediaticamente perfetto, risalgono al periodo in cui ha avuto la possibilità di agire nei ruoli istituzionali della cultura e dell’arte: nel 1996 venne condannato a sei mesi e dieci giorni di reclusione per falso e truffa aggravata ai danni dello Stato per produzione di documenti falsi (per la richiesta di aspettativa per motivi di salute) e assenteismo nel periodo 1989-90, mentre era dipendente del Ministero per i Beni culturali.

Agli stessi anni risale il durissimo scontro con Federico Zeri a seguito dell’affaire Giovanni Agostino da Lodi (Sgarbi venne accusato di aver fatto da intermediario nella vendita di un dipinto del maestro lombardo, da lui riconosciuto fra le opere ricoverate nei depositi dei Musei Civici di Treviso). Il suo ex maestro dichiarò a un giornale che «un funzionario della Soprintendenza non può fare il mercante d’arte». «Poteva anche passare per un fatto personale se l’attacco non fosse stato condotto attraverso un uso indiscriminato della maldicenza del pettegolezzo», replica il ripudiato.

L’odio, in verità, risaliva al 1984, a seguito (questa, almeno, è la versione più nota) di un mai totalmente chiarito «incidente» libresco, allorché Sgarbi sarebbe stato bloccato all’uscita dal Courtauld Institute di Londra con un volume della biblioteca sotto il braccio. Furto perpetrato da un dichiarato appassionato di libri rari o pura disattenzione? Zeri, pare, aveva optato per la prima ipotesi e non avrebbe perdonato il suo ex allievo. Giampiero Mughini raccontò il prima e dopo del rapporto Zeri-Sgarbi in un articolo pubblicato sul settimanale «Panorama» il 21 maggio 1989.

I due si piacquero subito, dal loro primo incontro alla fine degli anni Settanta: «Troppi e troppo intensi sono le virtù e i difetti che i due hanno in comune, il cipiglio nell’andare all’assalto con la spada, il narcisismo più sfrontato, il fondo di raffinata cultura letteraria, il sospetto per gli avanguardismi, l’atteggiamento irridente verso la cultura di sinistra. Questa loro intesa tocca la sua apoteosi un giorno di primavera del 1982, a Ro Ferrarese, un paesino dov’è la casa della famiglia Sgarbi. Lì il giovane critico ha organizzato una grande festa in onore di Fabrizio Clerici, ancora una volta un pittore che lui e Zeri amano entrambi. Arrivano in tantissimi, da Federico Fellini a Indro Montanelli, da Paolo Isotta a Luca Coppola. (...) Zeri è particolarmente a suo agio, come sempre gli accade quand’è ospite degli Sgarbi, dove gli è riservata una stanza e dove mamma Sgarbi lo circonda di tutte le premure».

L’ultimo atto del «dopo» si svolge in una puntata del Maurizio Costanzo Show, quando Sgarbi augura ripetutamente la morte a Zeri. La lite è per Sgarbi precoce e continua compagna di vita. Lo è dai tempi degli studi universitari a Bologna, quando nel ’74 ha uno screzio con il suo relatore di tesi, Carlo Volpe, che in sede di commissione di laurea gli contesta alcuni passaggi della dissertazione su Giovanni Buonconsiglio. Lui, che si sarebbe laureato con Arcangeli se questo non fosse mancato prima della fine degli studi, racconta di essersi trovato contro in quell’occasione anche Anna Ottani Cavina.

«Con Volpe è scattato un meccanismo di competizione, racconterà anni dopo a “Il Giornale dell’Arte”. Dopo la lite con lui mi trovo nel ’74 laureato ma spiantato, perché Volpe non mi avrebbe più preso come assistente». L’avversione per il mondo accademico risale probabilmente a quegli anni. «L’attività politica la intendo come risposta ai concorsi universitari che ho perso, in quanto sono stato eletto dai cittadini,ha ammesso qualche anno fa. La gente non mi vota perché sono un buon politico, ma perché sono un buon critico d’arte, un buon polemista».

Il web abbonda di elenchi che riportano cronologicamente le liti, le querele e altri incidenti di uno dei più celebri urlatori della molto urlata tv degli ultimi trent’anni. Da Marco Travaglio a Ilda Boccassini, sono molte le categorie professionali che vantano almeno un esponente attaccato da Sgarbi (figlio di due farmacisti e fratello dell’apprezzata editrice e regista, Elisabetta Sgarbi). Che poi gli storici dell’arte siano inclini all’aggressione reciproca lo ricordava lo stesso Mughini nel citato articolo, accennando ai «memorabili duelli di Roberto Longhi con Lionello Venturi, dello stesso Zeri con Palma Bucarelli e Cesare Brandi, ancora di Longhi con Argan». Sgarbi, negli anni, ha arricchito il catalogo dei colleghi nemici con Achille Bonito Oliva e Francesco Bonami e da ultimo con Tomaso Montanari che rivaleggia con lui anche televisivamente per l’estensione dei suoi interventi dall’arte alla politica.

Un marziano al Mart

Secondo un suo ennesimo nemico, Andrea Scanzi, giornalista de «Il Fatto Quotidiano» e scrittore, che Sgarbi, da lui provocato, ha definito «finocchietto rotto in culo», ricavandone la definizione di «prostituta della politica» in una puntata di «Cartabianca», il critico d’arte, «che ha cambiato più partiti politici che mutande» (a proposito, ha fatto parte anche dell’Unione Monarchica), «è scomparso da un pezzo. È postumo in vita, da anni. Funziona sempre meno, come sciroccato bollito che urla a caso. Va bene come opinionista a “La pupa e il secchione”».

Scanzi aggiunge che sarebbe ora di finirla «con questa cosa che “ha un carattere pessimo però quando parla di quadri è bravo”. Sarebbe come dire che quell’idraulico che ti ha bombardato e raso al suolo la casa, in fondo, il rubinetto te l’ha aggiustato benino. Quindi potresti anche richiamarlo». È lo stesso giornalista che enumera gli insuccessi e la miopia politica di Sgarbi, sindaco di Salemi quando, nel 2012, il Comune siciliano venne sciolto per infiltrazioni mafiose.

C’è da chiedersi in quali circostanze abbia avuto modo di essere effettivamente l’«idraulico distruttore». Accusato da Aldo Busi (cui affibbiò iteratamente l’epiteto di «capra» poi passato alla storia) di «servitù anche poco gratificante» nei confronti di Berlusconi, anch’egli, come l’adorato Cossiga, è stato costante picconatore e impenitente esternatore, talora di sciocchezze come quelle sul Covid-19, da lui declassato a «virus del buco del c...», cioè, fondamentalmente, una bufala.

Quest’ultima uscita ha scatenato la rivolta di 43 dipendenti del Mart di Rovereto (e non solo di quelli), già in subbuglio per la decisione di non sostituire il direttore uscente Gianfranco Maraniello con un suo omologo esterno, optando per Diego Ferretti, già in forza allo staff del museo. Del resto, Sgarbi, nel 2020, aveva dichiarato che un direttore non sarebbe servito, visto che era arrivato lui. Se lo staff del Mart lo accusa di una programmazione «a vista», era ovvio che il nuovo presidente avrebbe concesso più spazio all’antico nella linea espositiva (vedi il caso Caravaggio).

L’approdo del critico ferrarese al Mart segue di nove anni un altro caso in cui ebbe modo di fare irruzione nel mondo dell’arte moderna e contemporanea. Nel 2011, con la sua nomina a commissario del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, ha l’occasione di vendicarsi di un sistema che detesta (ha definito «una montagna di merda» l’edizione del 2019 della rassegna veneziana), quello «dei vari Celant, Achille Bonito Oliva, Bonami, dei fighetti alla Penone, Zorio & C., tutti uguali e tutti superfighetti». Il Padiglione s’intitola «L’arte non è cosa nostra» perché «ho sottratto la Biennale alla mafia dell’arte e ai critici che hanno il coraggio di farmi la morale».

Esultano tutti quegli artisti, in larga misura legati alla figurazione tradizionale, che la popolarità e il successo dell’arte «cutting edge» aveva spedito nelle retrovie. Esultano i Martinelli, i Velasco, i Bergomi (ma lo rinnega Luigi Serafini, il suo prediletto, che rifiuterà l’invito a un padiglione troppo berlusconiano) che nella collezione di Sgarbi a Ro fanno compagnia a Niccolò dell’Arca, a Morazzone, a Cagnacci, ad Artemisia Gentileschi, in una casa museo in cui regna un horror vacui da Vittoriale, e dove non mancano i contemporanei del Vate, come Previati e Wildt.

Golpe all’Arsenale

Tornando a quei caldi giorni veneziani, il commissario nominato da un Ministero per i Beni culturali che, nel quarto Governo Berlusconi, passa da Bondi a Galan, mentre si va affermando la tendenza di limitare al massimo il numero di artisti nei principali padiglioni nazionali, stipa quello italiano con circa 200 autori. Chi li ha scelti? In minima parte lui, ma soprattutto un comitato scientifico «laico», formato da scrittori, poeti, architetti, e qualche critico, come Philippe Daverio. Ma neanche Sgarbi, probabilmente, aveva immaginato quale risultato avrebbe raggiunto con quella linea curatoriale ultracollegiale.

L’onorevole commissario mise a nudo non solo la sua estraneità all’arte contemporanea ufficialmente riconosciuta come tale, ma anche quella dell’intellighenzia nazionale, se non, spesso, un cattivo gusto tanto insospettato quanto diffuso tra coloro che pretendono di dare lezioni di stile e di cultura. Molti, tra gli artisti, gli amici degli amici. Tra i membri del super comitato, Vladimir Luxuria, gli scrittori Andrea Canali, Lidia Ravera, Giuseppe Culicchia e Tahar Ben Jelloun, i giornalisti Fabrizio Merlo e Giuliano Ferrara, il regista Ferzan Özpetek, l’attore Giorgio Albertazzi, l’inseparabile storico e giornalista Giordano Bruno Guerri, l’editore Franco Maria Ricci, il filosofo Giorgio Agamben (oggi un mito dei curatori e dei giovani artisti alla moda).

Altri 1.500 artisti circa esposero nelle sezioni regionali distaccate del Padiglione, ideate per celebrare il 150mo anniversario dell’Unità d’Italia; e 53 vennero mandati a esporre negli Istituti italiani di Cultura di mezzo mondo. A Venezia, così, fior di dilettanti ebbero la possibilità di esporre accanto a Kounellis, gli snobbati figurativi sfidarono Enzo Cucchi e la Scuola di San Lorenzo di Roma. Per qualche anno sarebbe stato difficile trovare in Italia un artista che non avesse la possibilità di vantarsi di avere esposto alla Biennale di Venezia.

Per tutti questi motivi il Padiglione Italia del 2011 può essere considerato il vero capolavoro dell’«eversore» Sgarbi. Perché la vita è strana, anche quella di un colto storico dell’arte che ha offerto le sue migliori prove saggistiche occupandosi di antico. Se come curatore di mostre di «Old Master» è stato talvolta molto generoso nei confronti dei prestatori privati, come scrittore d’arte ha fatto ciò che ad altri colleghi, anche allo stesso Daverio, non è riuscito: il «pipistrello biondo» (come lo soprannominò Testori, visto che l’angelo biondo era lui) ha fatto della divulgazione senza rinunciare al bello scrivere e all’occhio del connoisseur, svelando ai suoi lettori artisti non necessariamente «blockbuster», spaziando dal Trecento al primo Novecento.

Con buona pace di tanti, l’arte non è soltanto un fatto storico, sociale, politico, economico, antropologico ecc. E, per quanto riguarda quella antica, Sgarbi resta uno degli ultimi studiosi capaci di «leggerla» e di riconoscerla anche attraverso il talento innato (e indispensabile per chi fa il suo mestiere) del «saper vedere». Ne scrive e ne parla senza sbracare con connessioni cronologiche e culturali, senza quei «balzi in avanti» dall’antico al presente magari affascinanti ma impropri e alla fin fine un po’ cialtroni. Non sono mancate le sue incursioni nel nostro tempo, là dove ha individuato percorsi che, al contrario, potevano connettere il presente a una filologia colta: accadde con Ferrazzi, ad esempio, con Gnoli e con Gino De Dominicis, fra gli altri.

Tra Gogol e Pirandello

Ha scritto nel 1989: «Prima c’era un solo Sgarbi, autore di qualche saggio e di qualche libro di storia dell’arte e recentemente, in contraddizione con l’immagine di funzionario inadempiente, autore di un catalogo dei beni artistici e storici di Rovigo con 1.500 schede».Poi è arrivata la televisione e «ora ci sono due Sgarbi, certamente più rumorosi e meno intimiditi». La sensazione è che di Sgarbi ne esistano oggi ben più di due e sulla quantità ciascuno può scegliere il suo, o i suoi, da amare, detestare o ignorare (cosa, quest’ultima, che gli dà più dolore).

C’è lo Sgarbi che abbina l’attività parlamentare alle apparizioni su Telemarket e l’assessore di Milano che, foss’anche per punzecchiare l’allora sindaca Moratti, elegge i graffiti del Leoncavallo a nuova Cappella Sistina. Forse gli piacerebbe essere un personaggio letterario. Bisogna solo capire chi: da Gogol a Bulgakov, da Pirandello a Houellebecq, da Malaparte a Moravia, sono tanti gli scrittori che potrebbero averlo partorito. Il già citato Busi ha ricondotto a una sorta di complesso di Telemaco, il bisogno ossessivo di trovare un padre, la pulsione cortigiana di Sgarbi, la sua compulsiva ricerca di un padrone-padre che lo protegga in cambio della sua sottomissione.

Ripudiato tanto dall’accademia dell’arte antica, esecrato da quella dell’arte contemporanea, Sgarbi ha comunque ancora oggi molti sostenitori, anche insospettati. A proposito del Padiglione Italia dello scandalo, qualcuno scrisse: «Ha compiuto un’operazione al limite del nichilismo. Ha provato a fare il peggior padiglione della storia per poi dire: “Vedete, fa schifo, e ce l’ho messa tutta per riuscirci, ho scoraggiato gli artisti veri in ogni modo perché non partecipassero e mi lasciassero in compagnia dei soli pittori della domenica. Adesso però guardate e stupitevi di come questa sagra della frutta e verdura non sia tanto diversa da quello che voi continuate a vedere nelle boutique ultra esclusiviste dell’artworld”. La perifrasi è nostra, ma basta prendere in mano un qualunque giornale per trovare dichiarazioni simili. (...) Insomma, il padiglione italiano è un macello ma non stona. E noi, per quanto ci riguarda, siamo sicuri di poter dar torto al “curatorissimo” sul fatto che il nostro sistema sia malato e che spesso i nostri anticorpi snob siano più pericolosi della malattia? Vorremmo, ma non possiamo. In parte ha ragione lui. Il suo padiglione era brutto e futile tanto quanto “Younger than Jesus” al New Museum e tutto ciò che in modo meno blasonato gli somiglia, pur venendoci continuamente propinato come super trendy in contesti internazionali e nostrani. (...) Sgarbi, col suo linguaggio da trattoria, avrebbe detto: “La merda che io ho prodotto con artisti improbabili è merda tanto quanto quella che altri producono con alcune teste di serie internazionali. È evidente. Se non lo riconosci o sei in malafede o davvero non sai cosa l’arte sia davvero”. (...) E così facendo, con la sua morale da scuola elementare, Sgarbi è anche riuscito a non fare il peggior padiglione della storia. Meglio un padiglione brutto ma pensato che un padiglione arrangiato». Questa recensione apparve su «Artribune».

La firmò quello che oggi è il nostro artista del momento, Gian Maria Tosatti. Che però, quest’anno che è toccato a lui esporre al Padiglione Italia, ha preferito stare da solo.

Tutti i «Primattori» di Franco Fanelli

Una veduta di «L'arte non è cosa nostra» (2011), il Padiglione Italia curato da Vittorio Sgarbi. Foto Valentina Grandini

Sgarbi al Mart di fronte al «Seppellimento di Santa Lucia» di Caravaggio

Sgarbi e Mughini si riappacificano dopo una lite al Maurizio Costanzo Show

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

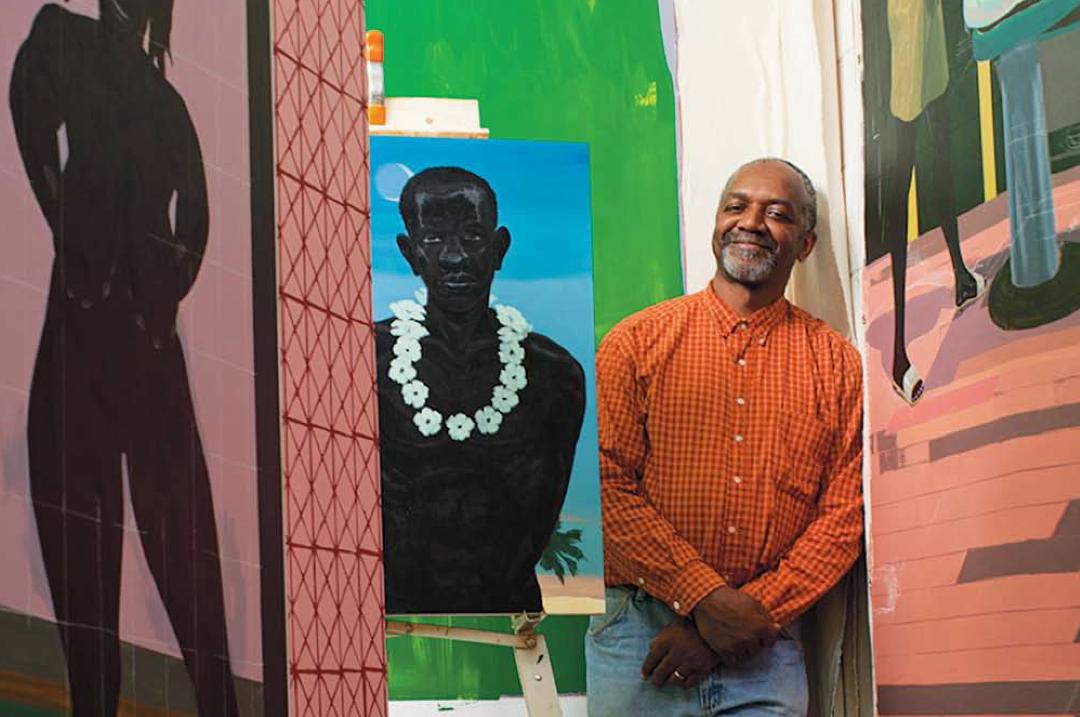

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria