Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«E la prima cosa che fece fu ripulire certe armi che erano state dei suoi bisavoli, che, prese dalla ruggine, stavano da lunghi secoli accantonate e dimenticate in un angolo». Lo stesso fece, intorno alla metà degli anni Settanta del secolo scorso, Mimmo Paladino (Paduli, Benevento, 1948), che al Quijote di Cervantes, autore della narrazione citata, ha dedicato, nel 2006, la sua opera prima come regista cinematografico. Il recupero delle «armi dell’arte» e dunque della fantasia, comincia per lui dal disegno. Nel 1977, in una lettera a Mirella Bandini, curatrice di una sua mostra alla galleria In Arco di Torino, scrive: «(…) Ciò che più mi interessa è l’assoluta libertà di lettura attraverso il dato fantastico che propongo (…). Sai che in questo periodo amo usare sempre meno la fotografia a vantaggio del disegno, questo mi pare accorci la distanza che separa il momento “creativo” dall’atto finale del lavoro (…). Nel mio lavoro la fotografia ha sempre avuto la funzione di mezzo; una “luna” un “fuoco” un certo colore del cielo, mi sembra più opportuno fotografarli; quindi l’immagine rappresenta sé stessa, è da leggersi in superficie, lungo il perimetro (le foto sono triangolari, ottagonali…). Negli ultimi lavori ti dicevo che spesso l’immagine fotografica “oggettiva” si accosta al disegno (frammento di creatività pura)…».

Una salutare incertezza

Achille Bonito Oliva, padre patrono della Transavanguardia, il gruppo cui la storia dell’arte per qualche tempo ha ascritto, oltre a Paladino, Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi e Nicola De Maria, ha spiegato che ciascun transavanguardista «opera nel ritrovamento di una salutare incertezza, fuori della superstizione di riferimenti ancorati a una tradizione»: la «tradizione» è quel pensiero «evolutivo» che, nella dinamica del superamento continuo di ciò che precede, porta l’arte nel vicolo cieco del Concettualismo. Una forma, quest’ultima, per citare il più inseparabile «nemico» di ABO, cioè Germano Celant, di «assolutismo linguistico» che, negli anni del suo logoramento «vive di concatenazioni filosofiche spossanti e ripetitive (…) per diventare un formalismo e uno scientismo visuale senza vita». Una diagnosi a posteriori (il testo citato è del 2011 ed è pubblicato nel catalogo della mostra «Paladino Palazzo Reale», curata da Flavio Arensi), che ABO aveva pronosticato in termini più drastici: la «presentazione» di materiali che diventano essi stessi le «ragioni dell’opera» alla fine degli anni Settanta è ormai esangue. È in quel territorio abitato dai detriti del pensiero artistico che muove i primi passi Paladino, recuperando le armi antiche del suo mestiere di artista errante.

Quando, nel 1979, Achille Bonito Oliva pubblica il testo fondativo della Transavanguardia sulla rivista «Flash Art», Paladino è «già» Paladino. E se si tende a individuare nella sezione «Aperto», curata dallo stesso ABO con Harald Szeemann, della Biennale di Venezia del 1980 il battesimo della nuova tendenza, nello stesso ’79 la galleria Paul Maenz di Colonia, con la mostra «Arte Cifra», aveva dato voce a sei artisti italiani (oltre a Paladino, Chia, Clemente, De Maria, Longobardi e Tatafiore) tornati a esprimersi con la pittura e il disegno. Poi la Transavanguardia varca i confini trovando terreno fertile nella Germania neoespressionista: alla Kunsthalle di Basilea (poi allo Stedelijk Museum di Amsterdam) con la mostra «Sei giovani pittori dall’Italia» curata da Jean-Christophe Ammann nel 1980 (poco prima della citata Biennale); a Kassel, nella documenta del 1982 diretta da Rudi Fuchs e, nello stesso anno, a Berlino, dove al Martin-Gropius-Bau Christos Joachimides e Norman Rosenthal mettono in scena il nuovo «Zeitgeist» che dominerà l’arte di tutto il decennio. Anche Londra, nel 1983, si sveglia («New Art at the Tate Gallery»). Da Paul Maenz, Paladino aveva già tenuto una personale nel 1978 e, mentre a Napoli, nel 1979, è Lucio Amelio a dedicargli una monografica, cosa che farà nell’80 Persano a Torino, Paladino nel ’79 è già sbarcato a New York. Gli mettono gli occhi addosso prima Annina Nosei e poi Marian Goodman: «Riuscii a mettere d’accordo le due galleriste e nel 1980 presentai agli americani quadri monocromi di grandi dimensioni».

Mimmo Paladino, «Silenzioso, mi ritiro a dipingere un quadro», 1977. Photo: Peppe Avallone

Un pensiero mitico

In un testo del 1984 nel catalogo di una mostra di Paladino alla galleria Toselli di Milano, Gillo Dorfles ne collocava l’opera in un contesto culturale mutato: «Abbiamo assistito, nell’ultimo decennio, al trapasso lento, ma inarrestabile, da una situazione di dominio, addirittura di dittatura, del pensiero razionale, a un risveglio molto vivace di quello che, da Vico a Schelling in poi, possiamo definire come “pensiero mitico”». E cita, Dorfles, gli studi di Gilbert Durand sulle «strutture antropologiche dell’immaginario», di Kerényi «sugli antichi miti della Grecia», di Lévi-Strauss sulle «culture selvagge» e quelli di James Hillman e di Dan Sperber «attorno all’aspetto mitico-simbolico del pensiero umano». Tutto ciò prende forma artistica, secondo Celant, in una «danza degli elementi naturali e organici che coinvolge animali e corpi, quanto minerali e vegetali, da Kounellis a Beuys, da Richard Long a Mario Merz». Se dunque, per citare ancora Celant, «le prime prove artistiche di Mimmo Paladino, già dal 1969, appaiono immediatamente avvolte di un alone di magia, legate ai depositi mnemonici e culturali», è perché l’artista, che all’epoca aveva poco più di vent’anni, è partecipe e cosciente di questa continuità con la generazione a lui precedente. Le armi cui ridà significato e funzione l’artista sono sì antiche, ma sono stati alcuni eredi della tradizione mitica e magica, tra i quali Mario Merz e Jannis Kounellis, a rivelarne la permanenza. «L’Arte Povera in Italia (…) propose uno sguardo sulla materia e i segni, gli accumuli e le stratificazioni (…) niente affatto differenti da quello che gli anni Ottanta tutto sommato, con altri strumenti, avrebbero proposto», conferma Paladino nell’intervista con Flavio Arensi pubblicata nel citato catalogo della mostra a Palazzo Reale. Non è il solo, nella sua generazione, a essere portatore di questa consapevolezza: sia lui sia un suo collega napoletano, Nino Longobardi, altro artista affascinato dalle profonde sedimentazioni antropologiche e culturali così presenti in Campania, dedicano, in anni diversi, intensi omaggi a Joseph Beuys. Questa apertura di pensiero, in ogni caso, farà spaziare Paladino dalla pittura aniconica e monocroma alla pittura d’immagini, dalla fotografia alla scultura, dall’installazione alla grafica, dal disegno puro all’illustrazione, dal cinema al teatro e sempre attingendo a un repertorio che sente suo in quanto artista, e come tale erede naturale di una stirpe antichissima: «Assumo su di me tutta la discendenza dei cavalieri erranti», declama il suo Quijote.

Opere come «Non avrà titolo» (1985) in cui si riaffaccia un merziano ombrello, «Caduto a ragione» (1989), «Da Caravaggio» (2001), la vasta installazione con cui nel 2002 trasforma le stanze di VOLUME! a Roma, rivelano, oltre ad altri lavori, come e quanto questi legami con l’Arte Povera si estendano sino alla piena maturità dell’artista. Cambia, e di molto, il registro: nell’opera per VOLUME! l’oggetto o il reperto carichi di memoria, in questo caso forme utilizzate dai calzolai, diventano scultura nel suo modellarsi in bronzo, così come gli uccelli che ne becchettano i bordi compiono la loro «azione» nel momento stesso in cui si articolano armoniosamente con le sinuosità delle forme per scarpe. Allo stesso modo, a conferire significato al «Carro» del 1999, veicolo che trasporta un dodecaedro stellare, non è solo il diverso trattamento del ferro di cui è costituito, all’origine del ritmo cromatico tra veicolo e rugginoso contenuto, ma è il suo rapporto con una precisa tradizione iconografica e allegorica rinascimentale, che guarda, ancora una volta, alla compresenza, nella stessa epoca, di «ragione» prospettica e visionarietà geometrica implicita negli splendidi esempi di «oggetti celibi» disegnati dai quattrocenteschi, nei mazzocchi, nei calici poliedrici che abitano i fogli di Piero della Francesca e Paolo Uccello. Basterebbe un confronto tra le fascinazioni cosmologiche di Mattiacci e quest’opera (nella quale il solido geometrico ha anche un’intonazione malinconica, come il poliedro nella celebre incisione di Dürer) per comprendere che la coesistenza fra oggettualità e «figura», tra icona (totemica) e geometria neominimalista («Non avrà titolo», 1985) non è il risultato di un «abile e affettuoso pasticheur», come piuttosto semplicisticamente è stato definito Paladino (sentenza pronunciata da Rachel Withers dalle pagine di «Artforum» nella sua recensione alla mostra del 1999 alla South London Gallery). Piuttosto, si tratta della conferma dell’avvenuto passaggio dall’arte come «presentazione» all’arte come «rappresentazione». Una rappresentazione in cui «accade» qualcosa, ma questo accadere fa capo alla capacità dell’autore di risollevare, dalle profondità in cui giacciono, figure e allegorie ctonie (lo si vede nei dipinti dei primi anni Ottanta) presenze epiche e mitiche, e di dimostrarne l’immutata necessità, come avviene nei cavalli bronzei che affondano le zampe, scivolano e si dibattono alle pendici della «Montagna di sale» che nel 1995 aprì il fortunato ciclo, durato 15 anni, dell’arte contemporanea esposta in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Scultura in ascolto

La scultura irrompe nella vita di Paladino nel 1982, su sollecitazione di un altro grande gallerista, Emilio Mazzoli di Modena: «Il mio punto di riferimento naturale non poté che essere Arturo Martini, con la sua composizione geometrica e la fissità arcaica delle figure», ha dichiarato nella già citata intervista con Arensi. Ma, com’è documentato anche nella catalogazione delle sculture dal 1980 al 2008 curata da Enzo Di Martino per Skira, anche la ieraticità arcaica di molte sue figure non esclude la coesistenza con l’oggetto di recupero, con l’innesto sulla figura umana di «segni» desunti da ramificazioni vegetali, con il rapporto simultaneo con la pittura, con un respiro installativo o ambientale che abbraccia i monumentali «Scudi» nel 2005 o avvolge «I dormienti» del 1999-2011. Coesistenze, peraltro, che scandivano anche la sua sala personale alla Biennale di Venezia del 1988. Con la scultura Paladino ha alcune volte operato in contesti urbani, sacri, archeologici o monumentali. Questo, come ha scritto Giuseppe Frangi su «il manifesto» in occasione della mostra di Paladino nel 2017-18 in diverse sedi storiche di Brescia (un evento che suscitò anche qualche polemica, sostenuto dal gallerista Massimo Minini, già presidente della Fondazione Musei della città lombarda) all’insegna di «una qualità che è di pochi artisti: quando Paladino arriva in un luogo è come se fosse stato lì da sempre. Ogni volta trova il suo spazio senza necessità di farsi largo o di “imporsi”. (…) Non è una strategia, quella di Paladino. È una predisposizione: la sua opera osserva più che voler essere osservata. È arte in ascolto; intrinsecamente dialogante, che lascia sempre la prima parola a chi viene incontro». Da dove viene questa attitudine? Forse dalla coscienza che la rovina ci preesiste, che è parte di noi come il passato arcaico o antico che sia, così presente per un artista italiano. Come i teschi di Cucchi costituiscono una sorta di geologia storica per l’uomo di ogni epoca, così la rovina, il reperto, il detrito sono i materiali psichici tra i quali opera un artista come Paladino. L’«Hortus Conclusus» realizzato nel 1992 in uno degli orti del Convento di San Domenico a Benevento, è un esempio piuttosto chiaro di questo sentimento e più volte è stata sottolineata l’analogia del modus operandi di Paladino (anche in altri contesti e opere) con l’uso longobardo di costruire utilizzando elementi preesistenti.

Calati nel VI secolo in un’Italia devastata dalla «reconquista» voluta da Giustiniano, i Longobardi abitano un labirinto di epoche e di edifici in gran parte già in rovina.

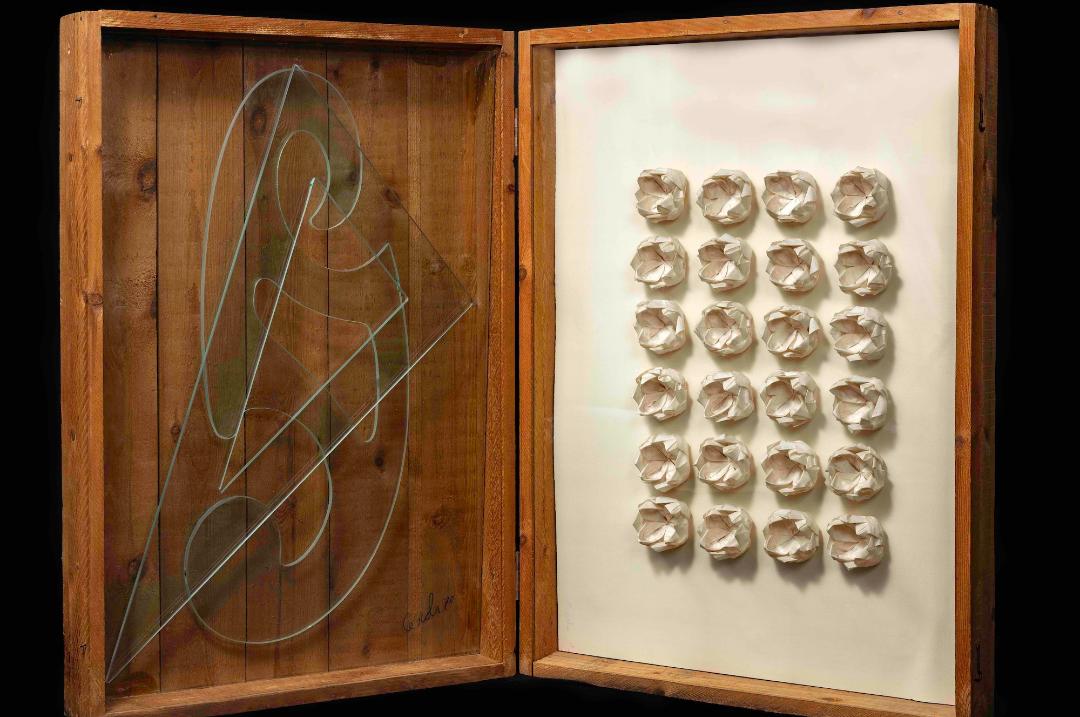

Mimmo Paladino, «Senza titolo», 2006, collezione privata

Le rovine circolari

Paladino ama l’arte dell’incisione. Detto dei riferimenti alla «Melancholia» di Dürer, è impossibile non connettere l’immagine dell’artista-Quijote, artista in quanto intento a svelare la «vera essenza delle cose», nel pensoso Cavaliere che l’incisore tedesco immagina incedere su un leonardesco destriero, tra la Morte e il Diavolo, e che ispirò Ingmar Bergman per il «Settimo Sigillo», film amatissimo da Paladino. L’«Hortus Conclusus», racchiuso tra le mura del Convento di San Domenico e altre che ricordano quelle longobarde di Benevento, è il luogo dell’anima, casa dello studio, della meditazione, della bellezza e della ricerca che sorge nel paesaggio di rovine della nostra contemporaneità. Vi abita, molto probabilmente, il terzo personaggio del memorabile trittico düreriano, il san Gerolamo nello studio. Ma Paladino non è un Angelo chiuso tra le sue ali ripiegate, non un cavaliere protetto dalla corazza delle sue pur sofferte certezze, non un erudito eremita. Artista, costruisce e immagina con ciò che rimane di quanto lo precede da un tempo indefinito, segni il cui significato originario, se mai ce ne fu uno, non è più così chiaro. Ama Borges, viaggiatore in un tempo circolare, creatore di quella Biblioteca di Babele che conserva il «compendio perfetto» dell’universo, la «storia dell’avvenire, le autobiografie degli angeli», volumi impossibili sfogliati dal suo Quijote (non a caso protagonista del più celebre racconto di Borges, dove si narra di Pierre Menard, scrittore che non volle riscrivere il Chisciotte, ma scriverne pari pari due capitoli partendo da pensieri propri). Commenta Maurice Blanchot: «Di fronte a una replica perfetta, l’originale è cancellato e perfino l’origine. Così il mondo, se si potesse esattamente tradurlo e raddoppiarlo in un libro, perderebbe ogni principio e ogni fine per diventare quel volume sferico, finito e senza limiti, che tutti gli uomini scrivono e in cui sono scritti». In un tempo-libro sferico, anche le rovine, per citare un altro racconto di Borges, sono circolari; chi le percorre è assai spesso immerso in riflessioni sulla circolarità del tempo, su una vichiana ciclicità delle epoche. E se la predetta «ciclicità» non è altro che l’apparire delle stesse forme che subiscono nel tempo diverse interpretazioni e letture, sino allo smarrimento del significato originario, questa ciclicità (o ingannevole specularità), «questo casuale stratificarsi di tutte le possibilità di decifrazione (…) dando scacco alla schematicità intellettualistica», scriveva Paladino nella lettera a Bandini citata in apertura, «genera uno stato di duplicità, di riflesso e quindi di ambiguità, che credo sia una costante di tutto il mio lavoro».

I rischi del mestiere

Nel contesto contemporaneo l’opera di Paladino può apparire retorica, monumentalistica, nostalgica, in quanto priva del «distacco», dell’ironia e del Kitsch come strategia e non come rischio, aspetti, questi ultimi, che molti «curator» credono invece di riconoscere nella generazione a lui successiva (non meno monumentalistica, a dire la verità). Rispetto ad altri colleghi emersi negli anni Ottanta, è però uno di quelli che ha mantenuto una sua «resistenza» al ciclone digitale e neopop scatenatosi dagli anni Novanta in poi, insieme all’affermazione di un’arte socialmente e politicamente impegnata e a un Concettualismo di ritorno. È vero, Francesco Bonami nel 2008 lo escluse (e volarono gli stracci) dalla grande mostra «Italics» a Palazzo Grassi a Venezia («di Paladino non ho trovato, come nel caso di Clemente, Cucchi e Chia, un lavoro che rappresentasse il momento di passaggio da una stagione collettiva a una più individualista», spiegò crudelmente il curatore) e questa decisione ebbe il sapore di una bocciatura della qualità dell’artista. Eppure l’opera di Paladino mantiene molti sostenitori. Il relitto al quale si è aggrappato durante il naufragio seguito al citato ciclone post anni Ottanta, come accade per Ismaele che nel finale del Moby Dick si salva utilizzando la bara che si era costruito l’amico Queequeg tramutandola in scialuppa, è qualcosa che si dava ormai per morto, ovvero il ricorso alla sensibilità e alla tattilità dei materiali nell’arte installativa. Questo lo fa riconoscere al pubblico come artista più «attuale» rispetto, ad esempio, a Sandro Chia, ma anche alla folta schiera dei neoespressionisti tedeschi di seconda linea o a Julian Schnabel, non a caso, oggi, più noto come regista cinematografico. In un mondo artistico in cui si celebra il culto della collettività e della trasversalità disciplinare, laddove i filosofi, gli antropologi e gli scienziati sembrano essere diventati i veri protagonisti delle arti visive, per non dire delle sempre più profonde incursioni ed escursioni nel design e nella moda, certo il mito o la realtà (entrambi di derivazione romantica) dell’individualismo dell’artista appaiono ancora una volta fuori luogo. Questi sono alcuni degli aspetti che rendono vulnerabili, nel contesto dell’attuale «discussione» sull’arte visiva, sui suoi strumenti e sui suoi obiettivi, artisti anche molto diversi tra loro, come Mimmo Paladino o Anselm Kiefer. La prolificità e la frequente presenza delle sue opere in spazi urbani sono altri fattori di rischio: da un lato è difficile non ripetersi, dall’altro l’utilizzo di iconografie e simbologie assai tradizionali e soprattutto basate su una figurazione storicizzata è stato tra le ragioni delle polemiche o semplicemente di commenti poco benevoli nei confronti del «far grande» di Paladino. Sono i rischi di un mestiere difficile, con i quali storicamente gli artisti hanno sempre fatto duramente i conti anche rispetto alla tenuta poetica e qualitativa del loro lavoro: si è detto di Kiefer, si potrebbe dire di William Kentridge, di Giuseppe Penone, di Michelangelo Pistoletto, di Olafur Eliasson, di Matthew Barney, di tanta arte installativa relazionale (vedi ad esempio alla voce Carsten Höller). Ma artisti come Paladino o Cucchi, rispetto ai citati, non hanno scudi protettivi, in quanto sono privi dei contenuti e dei linguaggi (il misticismo, il sincretismo religioso, l’ecologismo, l’ambientalismo, la tecnologia più sofisticata, l’interattività relazionale ecc.) oggi più in voga.

Epilogo: il messaggio dell’imperatore

In entrambe le opere cinematografiche di Paladino (la seconda, del 2023, è «La divina Cometa») il viaggio è un tema centrale. Il cavaliere errante cede il passo a una famiglia in cammino, in cerca di una casa. Del 2008 è la «Porta dell’Accoglienza» che sorge a Lampedusa, luogo d’approdo o di naufragio dei migranti in fuga. Ha illustrato, oltre a dedicarle il suo secondo film, quello di Dante e quello dell’Ulisse di Joyce. Il viaggio, che prosegue in questo mese con tre mostre a Perugia, Gubbio e Spoleto, è apertura al mutamento, al divenire incessante di stili e linguaggi. Dunque il fine, nel lavoro di un artista, non è il punto d’arrivo, ma il viaggio stesso. «Solo il sogno folle di un cavaliere senza paura», un cavaliere che lascia la sua casa e si mette in viaggio, «può richiamarmi alla memoria degli uomini e del tempo», dice nel Quijote Federico II, l’imperatore stupor mundi cultore della falconeria e delle arti, cui l’artista ha dedicato una serie di opere grafiche. Allora, se il sogno dell’imperatore e del cavaliere, cioè «trasformare questa terra d’ingiustizie in un mondo luminoso e caldo» rischia inevitabilmente di fallire, il significato ultimo della vita è racchiuso nel percorrerla, e il compito dell’artista, attraverso il suo viaggio, è custodire operosamente la memoria e il messaggio di un sogno.

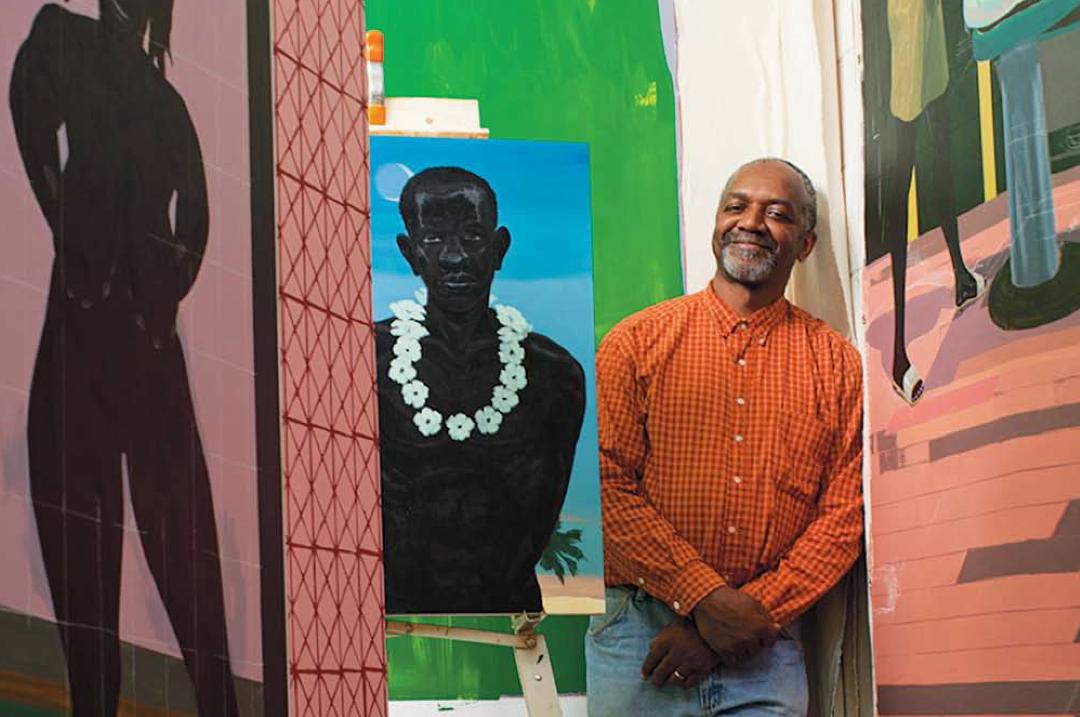

Mimmo Paladino. © Lorenzo Palmieri

Altri articoli dell'autore

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai