Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliEra il 1965 e l’allora venticinquenne Francesco Guccini proclamò in una delle sue più celebri canzoni che Dio era morto. Nel 1992 a lasciarci fu invece un altro personaggio dotato di superpoteri, l’Uomo Ragno. Il triste annuncio, dato in un malfamato bar del Bronx, venne diramato dal gruppo musicale 883: morte violenta anche per il supereroe della Marwell, ucciso da «quelli della mala» o forse dalla «pubblicità». Un fatto gravissimo, considerando che già due anni prima un altro cantautore italiano, Luciano Ligabue, aveva denunciato un’epidemia di «gole secche per la sete d’eroi», che costringeva i giovani meno abbienti a cercare temporaneo sollievo abbeverandosi alle gesta ormai leggendarie di Marlon Brando.

Del resto, anche nel mondo dell’arte i segnali erano tutt’altro che tranquillizzanti. Gli ultimi eroi della pittura, gli apostati neoromantici che avevano trasgredito al calvinismo concettualista, i transavanguardisti e i neoespressionisti, avevano già ceduto il passo alle evoluzioni di Jeff Koons e Ilona Staller; gli algidi mutanti di Matthew Barney premiati alla Biennale di Venezia del 1993 avevano tutta l’aria di mostri e alieni che, con l’estinzione dei supereroi, scorrazzavano indisturbati in un mondo post umano e ferocemente neocapitalista e neoliberista.

Cinque anni prima un’overdose si era portata via Jean-Michel Basquiat, poi nel ’90 fu la volta di Keith Haring, i due dioscuri dell’«arte di frontiera» che con le loro incursioni negli spazi urbani avevano dato vita alla prima stagione del Graffitismo. Per chi allora era giovane, apparvero, con i loro compagni di scorribande notturne, come i Robin Hood guastatori dell’establishement. Un Robin Hood al contrario, invece, «metteva le mani in tasca agli italiani» con un prelievo forzoso dai conti correnti per pagare il conto di un’economia che non faceva prigionieri.

Venne il 1997: «Sensation», la mostra che sarebbe passata alla storia come il trampolino di lancio degli Young British Artists stipendiati da Charles Saatchi, rivelava significativamente che la morte aveva preso possesso delle menti degli artisti, soprattutto di quelli che, come gli inglesi, avevano alle spalle un’adolescenza traumatizzata dal pugno di ferro di Margaret Thatcher. Si videro bovini sotto formaldeide, autoritratti irrorati di sangue autoprelevato, eloquenti citazioni dai «Disastri della guerra» di Goya, corpi sfuggiti quasi per caso alla liposuzione, calchi di materassi che ancora recavano l’impronta del defunto.

Ma proprio allora, e proprio in Inghilterra, l’Uomo Ragno o chi per lui improvvisamente risorge. Accade a Bristol, al numero 80 di Stokes Croft: in una grande pittura murale un orsacchiotto lancia una molotov contro tre poliziotti in tenuta antisommossa. Il calembour «The Mild Mild West», parafrasi di un titolo cinematografico, domina la scena; in basso, la firma: «Banksy». L’orsacchiotto, secondo gli esegeti, è il simbolo dei bristoliani, e l’opera non solo commemora la storia della città costellata da rivolte popolari, ma addirittura rivelerebbe nell’autore doti profetiche: nel 2011 i residenti nello stesso quartiere si sarebbero ribellati contro l’apertura di un nuovo supermercato.

Ciò che aveva preceduto quella che sarebbe passata alla storia come la prima opera all’aperto di grandi dimensioni di Banksy e ciò che sarebbe seguito è arcinoto. Così noto che da tempo sarebbe stata anche rivelata, pare con un buon margine di attendibilità, la vera identità del più celebre e probabilmente più ricco street artist (pare che goda di un patrimonio personale di poco meno di 20 milioni di dollari): secondo la profilazione geografica (non chiedeteci che cos’è, cercate su internet digitando «banksy») tracciata dai criminologi della Queen Mary University di Londra, si tratterebbe di Robin Gunningham, artista residente a Bristol.

Convinto che l’anonimato conferisca a chi lo pratica una forma di superpotere, lo street artist che nel 1997 gli italiani del nord, idiosincratici ai crash tra consonanti, chiamavamo «bansky» facendo figuracce con i soliti meglio informati, era l’Uomo Ragno la cui più grande impresa in assoluto è, e resta, quella di essersi affermato come l’incontestata punta di un multiforme e anche informe iceberg chiamato «arte di strada». Lo ha fatto usando l’arma più letale nelle arti visive: la banalità unita a una spaventosa uniformità stilistica, superando anche in questo i suoi numerosissimi colleghi, rivali o complici.

I writer (che in genere limitano la loro espressività marcando il territorio con le loro sigle di battaglia) con cui si accompagnava da ragazzo gli imputano il solito e assai diffuso peccato dell’eccessiva commercializzazione di un prodotto nato proprio per sfuggire alle regole del mercato dell’arte. Sta di fatto che Banksy è oggi l’esponente di un’ala moderata dell’antagonismo sociale. In un mondo in cui le periferie votano a destra e la borghesia benestante vota a sinistra perché il banchiere Draghi allontani il suicidio economico del sovranismo, Banksy, che vende al centro e in periferia, si rivolge a quella fascia di popolazione che non vota affatto e che è cresciuta nel mito della lotta contro la politica dei partiti.

Lo fa raccontando a questa vastissima audience ciò che essa vuol sentirsi raccontare: storie di pacifismo e non violenza (vedi la stucchevole immagine del manifestante solitario che invece di un sampietrino lancia un mazzo di fiori, e che nell’immaginario popolare è ormai più nota del miliziano colpito di Robert Capa), di infanzia tradita e maltrattata (il filo reciso del palloncino a forma di cuore che vola via dalla mano di una bambina), di anticapitalismo e di gentrificazione (a Coney Island ci ha elargito la sagoma di un imprenditore immobiliare che, armato di frusta rossa a forma di grafico economico, scaccia i poveri residenti).

Ridateci A One

Del resto, la Street art ha anche l’ambizione di essere l’erede della tradizione muralista in quanto veicolo di messaggi sociali e politici. Qui sta una delle sostanziali differenze tra il Graffitismo americano degli anni Settanta e Ottanta: i Basquiat, i Keith Haring, i Rammellzee, gli A One, nella maggior parte dei casi evitavano come il fuoco il rischio del didascalismo e della «denuncia». La pittura era un atto politico (non a caso quella cultura nasce in seno alle comunità afroamericane e portoricane) anche se non parlava di politica.

Ogni prodotto artistico che nasce come narrazione cronachistica di una contingenza storica è destinato ad assumere un valore più documentario che estetico. E questa è la ragione per cui Basquiat, che come gran parte degli artisti moderni si è dedicato a un tema universale ed eterno come la coesistenza tra amore e morte (e in mezzo molto male di vivere), resta un prodotto al sicuro da «date di scadenza» ed è ai vertici del mercato (il record in asta è di 110,5 milioni di dollari), con ottime possibilità di restarci.

Banksy, se di estetica e di collocazioni stilistiche vogliamo parlare, come quasi tutti gli artisti di strada, fa ricorso a icone iterabili e riconoscibili che sono l’analogo delle «tag» (la sigla autografa che identifica l’autore dell’avvenuta incursione clandestina nello spazio urbano) per i writer. Anche in questo, va detto, non si è dovuto sforzare più di tanto, ricorrendo alla metafora del topo, nostro formidabile e indistruttibile coinquilino, e dello scimpanzé.

Entrambi vantano una consolidata tradizione iconografica nei panni del perseguitato: sono topi le vittime dell’Olocausto in Maus. A Survivor’s Tale, il romanzo a fumetti di Art Spiegelman; è un topo Speedy Gonzales, vendicatore dei torti subiti dai suoi simili, poveri peones messicani; il topo è underground, è clandestino, è Davide contro Golia, è la nostra cattiva coscienza (con l’eccezione dell’insopportabile Mickey Mouse che se la fa con gli sbirri).

Quanto alle scimmie, frequentemente utilizzate nella satira occidentale, hanno sempre una funzione ambivalente: nella storia sono state musiciste nelle porcellane Meissen o critici d’arte nel celebre dipinto del 1889 di Gabriel von Max, che però, incarnandola in diverse specie di primati, non intendeva sbeffeggiare la categoria bensì nobilitarla, visto l’amore dell’artista per i quadrumani. Film come «Il pianeta delle scimmie», con prequel, sequel e remake, ne fanno vittime e carnefici, schiave e ribelli. In una celebre opera di Banksy, uno scimpanzé ci avverte che prima o poi sarà la sua specie a dominare il mondo, come accade nei film citati.

Ugualmente ambigua è l’interpretazione del dipinto «Question Time», eseguito nel 2009, ma strategicamente rispolverato nel 2019 con un nuovo titolo, «Devolved Parliament» (e venduto da Sotheby’s Londra per 11 milioni di euro circa), giusto in tempo per cavalcare l’onda della Brexit. In questo caso gli scimpanzé non sono più gli intelligenti membri di una razza vessata, derisa, spedita nello spazio e magari vivisezionata, bensì una massa di ottusi parlamentari. Anche se è lecito sospettare che ai tempi della sua esecuzione, e prima di alcune modifiche, il parlamento abitato da una delle specie più intelligenti tra i primati fosse, al contrario, una semplice variazione su tela del tema della scimmia quale auspicabile protagonista di un mondo forse migliore, certo diverso.

Un ragazzo stencil e sapone

Il fatto è che in un mondo affollato di street artist, alcuni dei quali promossi al ruolo di protagonisti dell’arte pubblica in virtù della monumentale, per quanto sempliciotta, spettacolarità delle loro opere (tra le ultime, il trompe l’œil di JR per Palazzo Vecchio a Firenze), Banksy conserva qualche elemento di fascino là dove mantiene la predetta duplicità e ambiguità delle sue allegorie (il topo e lo scimpanzé, appunto) o dove riesce (sempre più raramente) a evocare epifanie inquietanti nonostante il messaggio edificante: la marea che periodicamente sommerge il bambino che, vestito di giubbotto di salvataggio e munito di razzo segnaletico, apparso su un muro nel sestiere Dorsoduro durante la Biennale del 2019, gioca un ruolo determinante in questo senso.

È il Banksy che evoca una distopia articolata tra gotico e horror quello che continua a divertire. Anche se pare che quello che resta alla fine dei conti un bravo ragazzo tutto stencil e sapone si sia molto giovato dei consigli del bad boy per antonomasia, Damien Hirst, quando nel 2015, presso il Tropicana, una stazione balneare abbandonata a Weston-super-Mare nel Somerset in Inghilterra, congegnò Dismaland, un «parco divertimenti anti Disneyland non adatto ai bambini».

Vi coinvolse, oltre allo stesso Hirst (che in quel periodo stava preparando il luna park di fanta archeologia presentato nel 2017 a Palazzo Grassi e recentemente alla Galleria Borghese), una sessantina di artisti, tra i quali, significativamente, Jenny Holzer. La citiamo perché l’artista americana, con i suoi spiazzanti «Truism», ha fatto dei luoghi comuni una forma d’arte, mentre il suo più giovane collega fa tristemente il contrario. In ogni caso Dismaland è stata un successo: visitata da 150mila persone, ha reso, tra bigliettazione e indotto, 20 milioni di sterline (fonte BBC).

Per tutti ma non per pochi

Perché una cosa va detta: chiunque sia, o qualsiasi cosa sia, che agisca da solo o in gruppo, Banksy, che per il sito artnet.com è nato nel 1974, è un brand di straordinario impatto economico. Oltre a essere entrato con il consueto clamore nel mercato degli Nft, ha avviato nel 2019 il negozio online GrossDomesticProduct.

In sé e per sé non è chissà quale trovata. L’aspetto interessante è che Banksy giochi su uno dei moventi principali del collezionismo di un’opera d’arte, il sentirsi protagonista e partecipe di un sistema attraverso la strategia dell’arte partecipativa o relazionale che sia. Andando sul sito, una volta scelto il prodotto (in genere multipli economicamente accessibili), l’acquirente deve rispondere a una domanda sul significato dell’arte. Solo allora può inviare la sua richiesta, ma non è detto che venga accontentato, giacché essa sarà sottoposta a una selezione casuale fra le altre arrivate. La risposta arriva dopo due settimane, anche se, come viene comunicato dal sito web, non è scontato che il compratore si vedrà recapitare ciò che ha comprato.

Il messaggio, non privo dell’ipocrisia demagogica che caratterizza queste e altre analoghe operazioni è: Banksy è per tutti, ma non per pochi. Per rafforzare questo concetto, lo staff dell’artista condurrà ricerche per capire chi sia l’acquirente, se effettivamente sia un simpatico paria o non piuttosto un orrendo mercante d’arte o, forse peggio, un collezionista oscenamente speculatore. Inutile dire che per le ultime due categorie scatta l’interdizione all’acquisto.

La realtà è che Banksy è ossessionato dalla gestione del suo mercato secondario e aspira a un controllo totale sulla sua produzione. Lo scardinamento almeno parziale del sistema di mediatori (gallerie e case d’asta), tentato anche da Damien Hirst e Maurizio Cattelan, viene presentato come parte della poetica di Banksy, artista del popolo.

Nei fatti, si tratta di allungare il più possibile le mani sui profitti generati dal suo stesso lavoro. Ecco perché lo studio di Banksy, per arginare fenomeni speculativi (altrui), ha posto una limitazione di due anni al rilascio di certificati di autenticità per la merce che esce dal suo negozio. Del resto, è stata una disputa legale sul marchio di Banksy che ha ispirato l’apertura di GrossDomesticProduct. Secondo l’artista un’azienda produttrice di biglietti augurali, la Full Color Black, stava contestando i diritti di Banksy sul proprio nome e sulle sue immagini, in maniera da poterne produrre liberamente i multipli.

Mark Stephens, l’avvocato che ha assistito vittoriosamente l’artista durante la controversia legale, ha ammesso che «la legge americana afferma chiaramente che se il titolare di un marchio non lo utilizza, allora lo stesso marchio deve essere affidato a qualcuno che lo farà». La soluzione è stata la creazione di una gamma di prodotti con il marchio registrato Banksy e l’apertura di un negozio.

I baffi su Marilyn

Ovviamente ai milioni di ammiratori dell’Uomo Ragno di Bristol tutto questo importa poco o nulla. Ma è evidente che solo una perfetta gestione della propria immagine pubblica e della propria griffe poteva consentire un incontestabile primato a uno street artist che, sul piano estetico, non ha detto nulla di diverso o di nuovo rispetto ai suoi infiniti colleghi, modelli o emuli.

L’uomo di Bristol, la città nel sud-est della Gran Bretagna che ha dato i natali al terribile pirata Edward Tech (meglio noto con il disneyano soprannome di Barbanera) e al cartoncino universalmente noto per il suo impiego negli uffici, nelle scuole e negli studi degli artisti che praticano il découpage, non poteva che ricalcare le orme corsare del suo antico concittadino e onorare il materiale che ha dato prosperità alla sua città entrando nella schiera degli stencil artist. Sono quegli artisti di strada che ottengono le loro immagini dal colore spruzzato all’interno di sagome ritagliate.

È una tecnica che consente un buon grado di definizione unita alla velocità esecutiva, elemento fondamentale per chi deve fare le proprie cose in fretta, bene e di nascosto. Benché sia una pratica nota anche alla pittura preistorica, la mitologia graffitara assegna al francese Xavier Prou, in arte Blek le Rat, oggi settantenne, l’adozione di questa tecnica nella Street art.

Antichissimo è anche l’uso di intervenire abusivamente su monumenti e opere d’arte, sovente a scopo satirico. Ma anche in questo caso è la griffe che conta, e allora si cita come archetipo di questa forma espressiva-sovversiva Marcel Duchamp, che nel ready-made «L.H.O.O.Q. (Elle a chaud au cul)» nel 1919 appose dadaistici baffi alla Monna Lisa.

L’omaggio-oltraggio non conosce tramonto; praticato, tra gli altri, da Asger Jorn sui dipinti più kitsch dell’Ottocento, venne ripreso, a proposito di graffitisti, da Ronnie Cutrone, con i suoi mostri di Frankenstein ottenuti da pezzi prelevati da diversi personaggi del mondo dei disegni e animati e del fumetto, e dall’immancabile Cattelan che, per non privarsi di nulla, tagliò su una tela la Z di Zorro in stile Fontana. Una versione più raffinata della contaminazione irriverente si deve a Markus Schinwald, l’artista austriaco cha applica protesi o altri elementi estranei a ritratti ottocenteschi.

Un versante della produzione di Banksy è concentrato sull’integrazione/modifica di opere di ogni tempo, da un autoritratto di Rembrandt che strabuzza gli occhi alla Marilyn di Warhol il cui volto è sostituito da quello di Kate Moss, dall’uomo che porta a spasso uno dei cani stilizzati di Keith Haring al duo John Travolta-Samuel L. Jackson, i due gangster di «Pulp Fiction» di Quentin Tarantino che invece delle pistole d’ordinanza puntano banane (esotico frutto che alligna ormai stabilmente nelle serre mentali degli artisti contemporanei).

Tagliatelle da 22 milioni

Accanto al Banksy pseudoattivista che nel 2005 indulge a un evergreen come il trompe l’œil sul muro che in Israele isola la Cisgiordania, c’è sempre il Banksy aspirante guastatore, il guerrilla-artist che per esigenze di scena deve contestare il mercato. Così nel 2013 fa riprendere la scena in cui alcune sue serigrafie vengono vendute a poche decine di dollari a Central Park, oppure nel 2018 introduce nella cornice di una sua opera, «Girl with a Balloon» (2006), un meccanismo che la riduce a striscioline subito dopo la sua aggiudicazione a 1,2 milioni di euro in un’asta da Sotheby’s Londra. Il 14 ottobre l’opera per metà ridotta a fettuccine, e che nel frattempo ha cambiato titolo e datazione, «Love is in the Bin» (2018), è tornata in vendita nella stessa casa d’aste e dopo una lotta di 10 minuti tra 9 contendenti è stata aggiudicata per 22 milioni di euro, suo nuovo record.

È noto, del resto, che il fattore feticistico giochi un ruolo determinante nella fortuna mercantile di un’opera d’arte e questa è la ragione per cui ogni tipo di sovversione iconoclasta ha come risultato il suo contrario, cioè la creazione di un’altra, ben più celebre, icona. Il disegno di de Kooning parzialmente cancellato da Rauschenberg avrebbe, se messo sul mercato, un prezzo assai superiore sia al disegno originale di de Kooning sia a molte altre opere di Rauschenberg.

Banksy siamo noi

Tornando a Banksy, gli va riconosciuta la capacità di essere la perfetta incarnazione artistica di una civiltà che sta gradualmente abbandonando la complessità della sfumatura (non solo in senso artistico) per aderire allo schematismo della stesura piatta e non è un caso se nella lingua italiana il congiuntivo e il condizionale, i modi verbali del dubbio e dell’ipotesi, si stiano estinguendo. Meglio, in arte, la campitura uniforme della serigrafia, tecnica prediletta da Banksy, o dello stencil (stretto parente della serigrafia).

Del resto, in passato, era nel bianco e nero e nell’assenza di grigi della xilografia che venivano realizzate le immagini sacre o propagandistiche destinate al «volgo». Le sontuose gamme di grigi e di sfumati della calcografia erano, ai tempi di Dürer, riservate all’élite intellettuale. È normale, oggi, che l’analfabetismo e il bipolarismo indotti, nella dittatura del «like» e del «dislike», anche dalla privazione del beneficio dell’ipotesi o del dubbio, esprimano le loro manifestazioni visive non tanto nel linguaggio complesso dell’arte ma in quello della comunicazione per immagini.

L’impoverimento del linguaggio, in questo contesto, è insieme causa e conseguenza.

Ma Banksy e i suoi simili non sono che le emergenze macroscopiche e, in un certo senso, più genuine, di una «civiltà» artistica che, anche nelle sue manifestazioni apparentemente più raffinate, ha da tempo abbandonato il territorio della complessità. Non c’è poi molta differenza tra certo banale realismo virato al concettuale con sottofondo antropologico-sociale-politico d’accatto, ampiamente diffuso nelle ultime generazioni, e quello che fanno gli street artist. Il messaggio è sempre lo stesso: di qua c’è il bene, di là il male. In mezzo, il vuoto.

Quanto alla Street art, sta sempre più pericolosamente somigliando a una specie di arte di Stato finanziata non di rado da potenti gallerie, sottoponendosi a munifiche committenze e sostituendosi a ciò che per gli artisti era, nel XIX e nel XX secolo, la realizzazione di un monumento o l’installazione di un’opera pubblica: un eccellente veicolo autopubblicitario, nonché un formidabile acceleratore delle proprie quotazioni. In tal senso, visto il clamore mediatico di cui gode l’arte che diventa comunicazione come appunto la Street art, decade anche la questione della sua permanenza o meno, nel momento in cui si cerca di coglierne (con grande fatica) la differenza (quale?) rispetto a una sfera dell’esecrato Arnaldo Pomodoro, il marmoreo dito medio eretto in piazza Affari da Maurizio Cattelan e un intervento urbano di JR, Kaws o Blu.

Ma finiamo, com’è giusto, con Banksy. Pochi giorni fa un docente di storia dell’arte contemporanea in un’Accademia di belle arti ci riferiva che, durante un test di ammissione ai corsi di primo e secondo livello, ha chiesto a una sessantina di candidati di un’età dai 18 ai 25 anni di elencare almeno cinque nomi di artisti viventi particolarmente noti. La condizione era di non fare riferimento a gusti o predilezioni personali, ma semplicemente alla notorietà. Ai primi posti si sono piazzati Cattelan, Ai Weiwei e Marina Abramovic, seguiti da Jeff Koons, Damien Hirst, Anish Kapoor, Bill Viola, Takashi Murakami, Olafur Eliasson, Giuseppe Penone, ecc. Di Banksy (e di tutti gli altri street artist) neanche l’ombra.

Il dubbio, quindi, è che l’artista più sovraesposto e pubblicato del momento non sia identificato come tale, o quanto meno, sia pure inconsciamente, non gli venga riconosciuta l’appartenenza allo star system del contemporaneo. In fondo, se fosse davvero convinto di quello che cerca di farci credere, o meglio se Banksy fosse davvero Banksy, dovrebbe esserne felice.

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

«Devolved Parliament» (2009) di Banksy (particolare) © Bristol Culture

«Girl with Balloon» (2002) di Banksy, sulle scale del Waterloo Bridge a Londra

«Love is in the Bin» (2018) di Banksy © Sotheby’s

«The Flower Launcher» di Banksy, sull’esterno di un garage a Betlemme

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

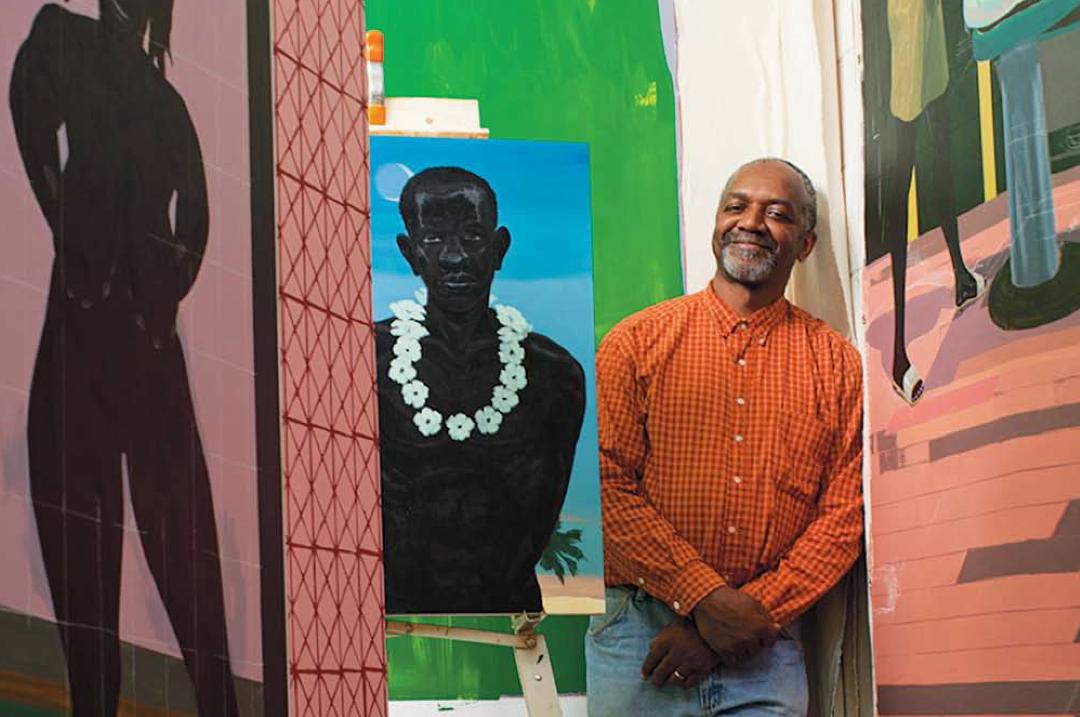

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria