Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliAnna Ottani Cavina racconta così l’opera di Felice Giani (San Sebastiano Curone, Al, 1758-Roma, 1823), in riferimento ai suoi «abbozzi fulminei» bolognesi che sono «quasi “andanti con fuoco”, in un crescendo di soggettività e irriverenza verso la topografia e la rappresentazione prospettica» (cfr. Terre senz’ombra, Adelphi, Milano 2015, p. 236). Un artista, l’alessandrino, capace di interpretare con fare «brillante» e a volte appunto irriverente i gusti della nuova borghesia napoleonica nascente in Italia, come si indovina ancora oggi nei luoghi decorati dall’artista a Roma, Bologna, Faenza e anche Parigi.

Nel bicentenario della morte, a questo originale protagonista del Neoclassicismo italiano è dedicata la mostra «Felicissimo Giani» (catalogo Cura), che dal 2 dicembre al 25 febbraio 2024, per la cura di Tommaso Pasquali, riunisce nel Palazzo Bentivoglio una cinquantina di opere. All’artista è dedicato anche il progetto «Felice Giani 200», composto da mostre presso il Museo Diocesano e Palazzo Guidobono di Tortona (Al) fino al 17 dicembre (catalogo Sagep).

Dottor Pasquali, chi è Felice Giani?

È un artista che in vita ha lavorato pochissimo a olio su tela preferendo soprattutto la tempera e il mezzo grafico; è un autore molto rappresentativo del suo tempo, di cui intercetta caratteri e complessità. Nei suoi lavori si indovina spesso ironia e si vedono tratti grotteschi, ai quali unisce un rapporto «smaliziato» con il classico tanto da farsi anticlassico. Inoltre penso dica qualcosa anche al nostro tempo.

Come si è evoluta la sua carriera?

Nasce in Piemonte, va a Pavia e dal 1778 a Bologna dove vive la fase terminale del Tardo Barocco attraverso il suo maestro Ubaldo Gandolfi. Dal 1780 è a Roma, dove vede la grande pittura seicentesca dell’Urbe, ma entra in contatto anche con l’opera di Piranesi e con la «coda» dei pittori nordici, scandinavi, svedesi, inglesi tra cui Johann Heinrich Füssli che rientravano in patria. Oltre all’inventiva piranesiana è colpito dalla Roma gotica, notturna, malinconica di questi ultimi, tanto che Roberto Longhi lo ritiene un preromantico. Ottani Cavina, più tardi nel tempo, modera questo aspetto, ma in ogni caso a Roma Giani s’inserisce a fondo nella realtà e partecipa anche come giacobino alla Repubblica Romana.

Negli anni ’80 del Settecento iniziano le decorazioni di interni.

Esattamente, a Faenza nei tardi anni ’80, grazie al decoratore bolognese Serafino Barozzi, lavora nella Galleria dei Cento Pacifici e in quella di Fetonte a Palazzo Conti. È il preferito dei nuovi ceti dirigenti benestanti, soprattutto filofrancesi, per i quali dipinge a tempera su muro, trasferendosi nelle residenze insieme a collaboratori, come il mantovano Gaetano Bertolani. I suoi soggetti sono spesso legati alla storia antica e alla mitologia perché questi committenti ambivano a mostrarsi raffinati e intellettualmente attivi.

Perché la mostra è a Palazzo Bentivoglio?

Qui Giani, come si legge nel suo taccuino, nel 1810-11 decora una camera da pranzo raffigurando il Simposio. Questa stanza del Palazzo è privata, ma verrà mostrata al pubblico in alcune occasioni. A rievocarla, in mostra, abbiamo una project room in cui mostriamo due ampi tondi di collezione privata che erano incassati in quel soffitto. Si tratta del «Trionfo di Bacco» e del «Trionfo di Cibele», praticamente invisibili da cent’anni.

Com’è organizzato il percorso?

È allestito dall’architetto e designer Franco Raggi e suddiviso in sei sezioni cronologiche e tematiche. Partiamo con opere giovanili e bozzetti realizzati a Bologna, Faenza e Roma, tra cui un’«Allegoria della Pace» e un «Apollo affida a Fetonte il carro del Sole» (1786 e 1787, Musée des Beaux-Arts di Orléans) nonché un autoritratto dall’aria spettinata e bohémienne. La sezione seguente presenta un raffronto con l’antico attraverso fogli a penna e acquarello tra cui il «Baccanale con Dante e Beatrice» del 1791 da una collezione di Londra, in cui con forza dissacrante l’artista richiama la passione per il poeta toscano, all’epoca portata avanti anche dall’Accademia dei Pensieri da lui stesso istituita nella sua casa romana. Il terzo spazio, è dedicato ai precedenti pittorici, ai suoi rapporti visivi da Raffaello in avanti: si vedono una «Natività» e «Sant’Ilario di Poitiers», desunti dal Correggio, e altri lavori che richiamano invece Biagio Pupini e Girolamo Siciolante.

Avanzando nel percorso si arriva alla sezione dedicata ai paesaggi, reali e ideali, provenienti da collezioni private e musei come la Pinacoteca di Bologna: invito a osservare la grande qualità grafica del «Passo del Sempione» (1812), paesaggio «catturato» con veloci sciabolate d’inchiostro mentre viaggia verso Parigi dove lavorò a Villa Aldini a Montmorency. L’area seguente richiama la decorazione d’interni dei palazzi con disegni a penna, inchiostro, acquarello, matita. Concludiamo con la produzione tarda che racconta il suo ampio immaginario: abbiamo qui, ad esempio, il «Riposo nella fuga in Egitto» del 1810-20 e «Mosè fa scaturire le acque» del 1815-20.

In realtà la mostra si conclude con i lavori di Flavio Favelli, Franco Raggi, Pablo Bronstein e Luigi Ontani. Perché?

Gli ultimi due artisti richiamano il grottesco nella pittura di Giani, mentre Favelli e Raggi illustrano il rapporto tra l’arte odierna e l’antichità classica. Sul piano formale e concettuale ci pareva utile chiudere con questi contrappunti «neoneoclassici» d’epoca contemporanea.

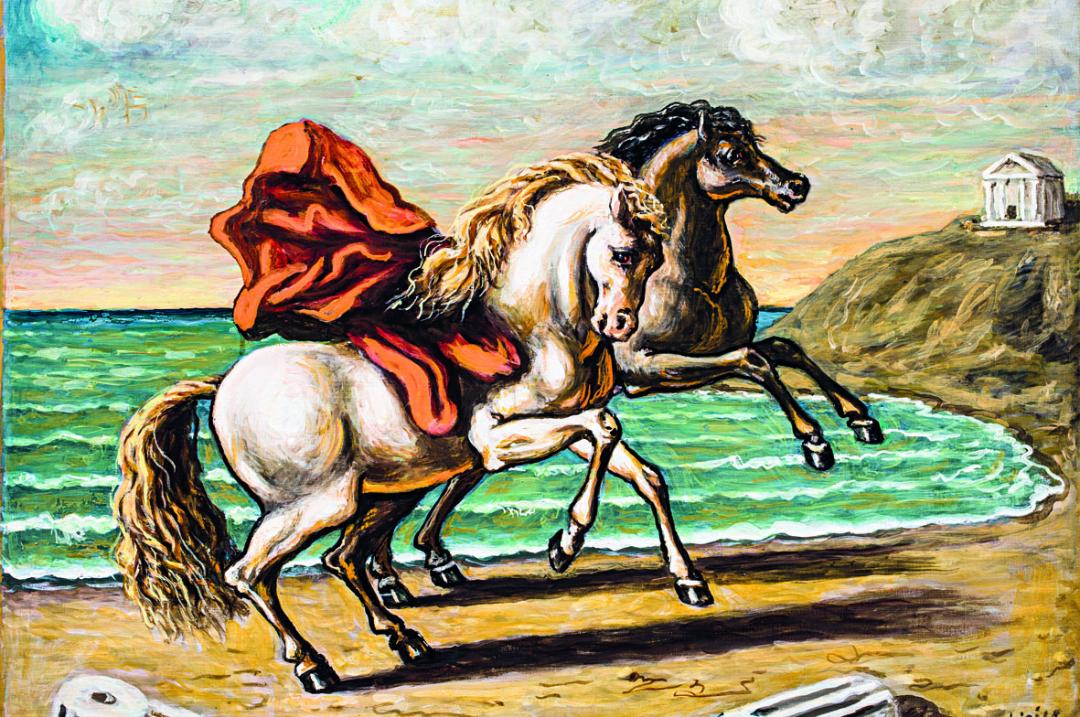

«Ratto di Ganimede», di Felice Giani, Bologna, Palazzo Bentivoglio. Foto Carlo Favero

Altri articoli dell'autore

Palazzo Montani Leoni a Terni ospita 45 delle oltre 1.100 opere della fondazione: un viaggio di otto secoli dal Medioevo al Rinascimento fino alle avanguardie del Novecento

L’ala nuova di Palazzo dei Musei ospita 50 dipinti provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma

Un recupero complessivo della Rocca estense ha ovviato ai danni del terremoto e al dissesto strutturale causato da un improvvido intervento degli anni Settanta

A Palazzo da Mosto progetti, disegni, appunti, corrispondenze e fotografie illustrano la nascita della città contemporanea