Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliYayoi Kusama, 94 anni, probabilmente la più famosa artista vivente al mondo, è ovunque. In occasione del 50mo anniversario della sua volontaria reclusione in un ospedale psichiatrico di Tokyo, ricorrenza che cade nel 2023, ci aspetta una nuova ondata di mostre a lei dedicate. David Zwirner ha avuto a New York sino al 21 luglio scorso la personale «I Spend Each Day Embracing Flowers» con cui ha festeggiato 10 anni di sodalizio galleristico con l’artista strappata a Gagosian. Era un’esposizione monumentale, composta da nuovi dipinti e nuove sculture (zucche e fiori, soggetti identificativi dell’inarrestabile produzione di Kusama, come se non ci fosse un domani) e una «Infinity Mirror Room», uno dei suoi ambienti specchianti psichedelici, luminosi ed esperienziali.

Al Guggenheim di Bilbao, ancora sino al 10 agosto, va in scena una retrospettiva con 200 opere dal 1945 a oggi, cioè da quando l’allora giovane aspirante artista era castrata da una madre che giungeva alle sue spalle mentre la ragazza disegnava e faceva scempio delle sue opere (quelle esposte sono dunque preziose superstiti della furia domestica). Alla Factory International di Manchester, uno spazio di oltre 13mila metri quadrati dedicato a musica, performance, teatro, danza e arti visive e sede del Mif, Manchester International Festival, la regina dei pois fino al 28 agosto presenta quello che viene annunciato come «l’ambiente immersivo più grande di sempre». «You, Me and the Balloons» è una mostra che «celebra tre decenni di opere d’arte gonfiabili dell’artista giapponese, riunite per la prima volta. Un viaggio tra le creazioni psichedeliche di Kusama, molte delle quali alte più di 10 metri, tra cui bambole giganti, spettacolari paesaggi a forma di traliccio e una vasta costellazione di sfere a pois».

Dal prossimo 17 novembre al 14 gennaio 2024 si aprirà infine nel Palazzo della Ragione a Bergamo «Infinito Presente», con una versione di «Infinity Mirror Room» (in verità una delle più famose, proveniente dal Whitney Museum di New York). Le prevendite, attualmente intorno alle 20mila, stanno andando rapidamente verso il sold out. Anche le sue quotazioni commerciali non mostrano cedimenti; è dello scorso anno, da Phillips New York, il record di 10,5 milioni di dollari per «Untitled (Nets)», un dipinto del 1959.

D’accordo, Kusama è ubiqua. Ma che fine ha fatto nell’opinione della critica? Cecilia Alemani, ad esempio, non ci pare il tipo da disattenzioni così macroscopiche, eppure nella sua Biennale di Venezia, l’edizione del 2022 che passerà alla storia per l’altissima presenza di artiste, in maggioranza rispetto ai colleghi uomini, nell’ordine alfabetico a Kruger Barbara non seguiva Kusama Yayoi, ma un altro artista giapponese, Kudo Tetsumi, nato sei anni dopo la più famosa collega e scomparso nel 1990. È vero, alla lettera A mancava Abramovic Marina e viene il sospetto che sia lei sia l’anziana collega orientale abbiano pagato lo scotto della sovraesposizione.

C’è tuttavia un precedente. In una delle ecumeniche «guide Monaci» dell’arte, quelle pubblicata dalla Taschen, Women Artists in the 20th and 21th Century, l’autrice Uta Grosenick riteneva di poter fare a meno di Kusama; e si era nel 2011. Cinque anni dopo l’artista avrebbe ricevuto il Praemium Imperiale per la Pittura, che sanciva definitivamente ciò che lei aveva sempre desiderato, cioè il pieno e totale riconoscimento del suo valore anche in patria. In Italia, Costantino D’Orazio, autore di Vite di artiste eccellenti (Laterza, 2021), parte da lontano, dall’antichità, quando le donne che dipingevano (come moltissimi loro colleghi maschi, del resto) non avevano nome e arriva sino al presente; si va dal Medioevo alle Guerrilla Girls, dalle immancabili Artemisia e Frida Kahlo alle imprescindibili Abramovic, Bourgeois e Shirin Neshat, da Sofonisba Anguissola a Berthe Morisot. Ci sono Dora Maar, Niki de Saint-Phalle, Ketty La Rocca, Camille Claudel, Carol Rama, ci sono grandi firme dell’architettura e della fotografia, come Zaha Hadid, Gae Aulenti, Tina Modotti e Diane Arbus. Ma di Yayoi neanche un pois.

Mentre Marina Abramovic resta comunque uno dei simboli viventi dell’arte-donna, Kusama sembra avere perso questa posizione (deve aver pagato il fatto di aver dichiarato di non aver mai voluto dare una connotazione femminista al suo lavoro), anche se Massimiliano Gioni, che di Alemani è marito e collega, volle includerla in una vasta rassegna intitolata «La Grande Madre», organizzata nel 2015 a Palazzo Reale a Milano. Entrambe le artiste hanno preso a rivestire l’ancora più impegnativo compito di redimere e possibilmente salvare l’umanità e la Terra prendendosi cura della salute psichica e fisica del loro vastissimo pubblico. Kusama dice che prega ogni giorno per tutti noi; quando scoppiò la pandemia, diffuse un messaggio in cui ordinava al Covid-19 di ritirarsi. Una volta lo faceva in maniera ancora più diretta, con happening di gruppo nei quali, nuda e in compagnia di altri svestiti complici, il corpo ricoperto da pois, protestava a Wall Street o a Washington contro la guerra nel Vietnam o la speculazione finanziaria.

Portrait» (2015), Collezione Amoli Foundation Ltd. © Yayoi Kusama

Fallo sul divano

Fosse autentico coinvolgimento politico e puro esibizionismo a scopo autopromozionale, l’attività performativa di Kusama era utile a una giovane artista, come lei stessa ha dichiarato, «alla disperata ricerca della fama. Non mi interessava la fama in sé, ma come strumento che protegga il mio lavoro. Una volta che sei famosa, il tuo lavoro viene considerato più seriamente e può entrare nei musei». Si era intorno al 1968 e secondo una delle sue numerose biografe, Mignon Nixon, con performance tipo «Anatomic Explosion on Wall Street», l’artista gettava alle ortiche una reputazione faticosamente conquistata con grandi dipinti a carattere segnico-minimalista-monocromo, che ebbero tra i loro primi favorevoli recensori Donald Judd, all’epoca sia scultore sia critico. A lui, tra i primi amici newyorkesi della giapponese approdata a Manhattan nel 1957, si deve un articolo su «Art News» dedicato alla prima personale, allestita alla Brata Gallery di New York nel 1959.

Ma la mostra ricevette favorevoli commenti anche da Dore Ashton del «New York Times»: «I suoi quadri provocano turbamento per la ripetizione maniacale e priva di sentimenti (…). Sono convinta che la sua opera sia un sorprendente tour de force, ma nel rigore di quella forma gelosamente protetta si nasconde qualcosa in grado di destare inquietudine». «Questa mostra (…) è stata definita l’evento più sensazionale della stagione», incalzava Sidney Tillim di «Arts Magazine». Si trattava di dipinti di enorme formato (anche 10 metri), reticoli formati da pennellate a forma di mezzaluna sui quali l’autrice dichiarava di lavorare anche cinquanta ore consecutive. In realtà l’ambiziosa Yayoi non riuscì a centrare con quelle opere il suo vero obiettivo, cioè lavorare per una galleria davvero potente. Non stupisce dunque il tentativo di suicidio nell’estate del 1960, quando dopo l’annullamento della visita di un assistente della Martha Jackson Gallery l’artista cercò la morte buttandosi dalla finestre del suo studio.

Anche il tentativo di salire sul treno della Pop art non le garantì il grande salto. Avere come competitor tipi come Oldenburg (che come lei, ma con più mezzi economici, in quel periodo stava lavorando sulle «soft sculpture») e Andy Warhol ed essere una donna non rendevano il compito particolarmente facile. Oggi le sue «Accumulations» (la prima risale al ’62), definite «sessualizzazioni di oggetti comuni come tavoli, sedie e poltrone», in poche parole elementi d’arredo ma anche una barca di 10 metri costipate di forme falliche morbide, le garantiscono nei manuali di storia dell’arte una solida postazione tra Louise Bourgeois, anch’essa alle prese con la critica al fallocentrismo e al patriarcato, ed Eva Hesse. «Invece di impadronirsi del fallo alla maniera di Bourgeois, Kusama lo ha moltiplicato in modo beffardo, lo ha gonfiato sino a farlo scoppiare» ha scritto Rosalind Krauss.

Nel 1966 Lucy Lippard, una critica d’arte destinata a diventare parte della memoria storica della Pop art e dell’arte delle donne, le mise insieme nella mostra «Astrazione eccentrica», che includeva Eva Hesse, i cui riferimenti alla corporalità e alla sessualità erano però formalmente e concettualmente assai più raffinati. Infatti oggi Eva Hesse (scomparsa a neanche 35 anni) è una sorta di artista di culto per la critica più sofisticata, nonostante Bourgeois e Kusama abbiano un mercato più attivo.

Anche la fase pop di Kusama ottenne un certo favore; ma per la fama tanto agognata non bastava ancora e l’artista giocò l’ultima carta, quella delle performance nudiste. Mignon Nixon, nel citato saggio del 2012, scrive però che negli anni Sessanta «i suoi happening stavano guadagnando credibilità sui giornali, anche se l’artista stava perdendo il favore della stampa specializzata».

La rivincita alla Biennale

Nel 1973, così, a quarantaquattro anni l’artista si trovava con il classico pugno di mosche. Però avrebbe avuto un sacco di cose da raccontare, soprattutto calcando la mano sui durissimi inizi, e diffondendosi, nella sua autoagiografia Infinity Net, pubblicata in Italia da Johan & Levi, sui suoi straordinari incontri: Georgia O’Keeffe, cui da ragazza aveva inviato alcuni acquerelli e che avrebbe conosciuto a New York; un Joseph Cornell possessivamente innamorato di lei; un altro artista posseduto dal demone della notorietà come Andy Warhol, e che a suo dire sarebbe stato influenzato da lei per la serie «Cow» dedicata alle teste di mucca e iniziata nel 1966; il pittore Adolph Gottlieb, che le comprò una delle poltrone «Sex Obsessional», che all’inizio degli anni Sessanta segnarono l’estensione della produzione di Kusama alla scultura; e naturalmente Donald Judd, affettuoso compagno di bohème e acquirente (per 200 dollari) di una delle opere esposte nella prima personale della sua amica.

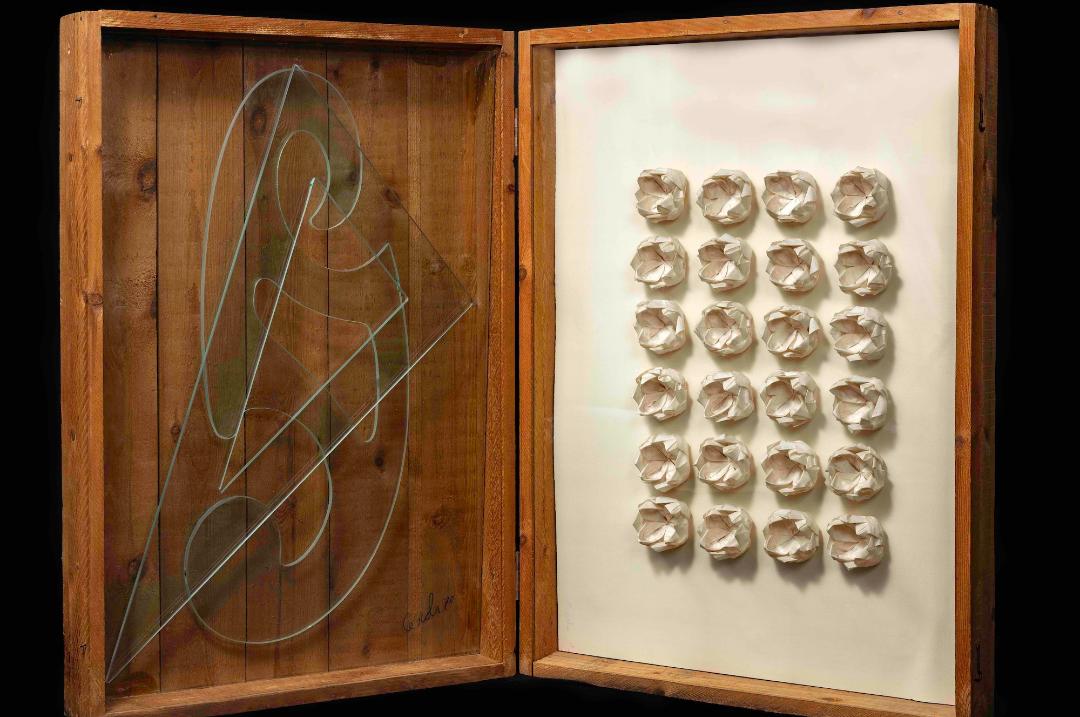

Prima del ritorno in Giappone, tuttavia, Kusama nel 1966 riuscì a presentare, parallelamente alla Biennale di Venezia, un happening il cui materiale, 1.500 sfere di plastica dorata e argentata, era stato finanziato da Lucio Fontana, che le aveva dato libero accesso al suo studio a Milano: «Per ringraziarlo, gli regalai una mia opera, una valigia interamente coperta di falli». Le sfere erano in vendita a 1.200 lire l’una ed era un altro modo per contestare la speculazione sull’arte.

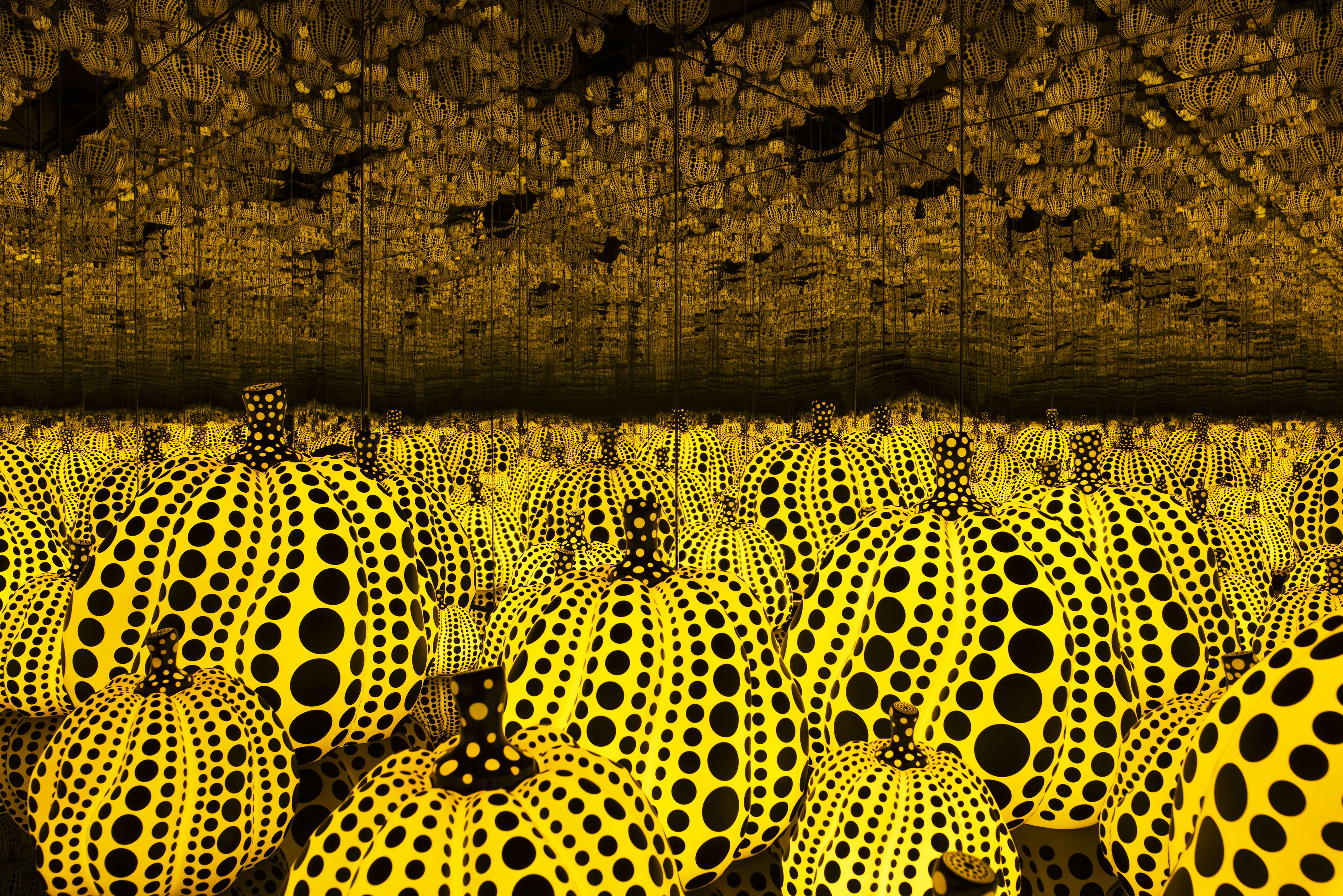

Una volta in Giappone l’artista iniziò il periodo di autoterapia nel già citato ospedale psichiatrico, grazie a lei destinato a diventare il più famoso al mondo. Ma cominciò per la sua opera anche un periodo di sostanziale oblio. Bisogna attendere il 1989 perché Alexandra Munroe, curatrice della Japan Society di New York, si ricordasse di lei e le dedicasse una mostra. Uno dei dipinti esposti, un «Infinity Net» giallo su nero acquistato da Frank Stella, non si era mosso per trent’anni. Ma l’anno della rinascita è il 1993: una sconosciuta (almeno ai più giovani visitatori) Yayoi Kusama rappresentava il Giappone alla Biennale di Venezia. Ancora oggi, se cliccate su Google «Biennale di Venezia 1993» tra le prime immagini che vi verranno incontro troverete le sale del padiglione verniciate di giallo e ricoperte di pois neri, insieme alle zucche, il marchio di fabbrica vincente dell’artista oggi a capo della florida società Kusama Yayoi Co., Ltd.

Così la gente cominciò a porsi domande su quell’ossessione per i pois, per le zucche e sulla vita dell’autrice. Si capì subito che, per una volta, le era andata molto, molto bene: la Biennale del 1993, che celebrava il centenario della fondazione della rassegna ed era curata da Achille Bonito Oliva, fu una mostra memorabile. Fatto sta che dopo quella Biennale la strada si fece in discesa: subito Robert Miller, gallerista newyorkese, le chiese una mostra; poi fu la volta di Paula Cooper e di una retrospettiva al MoMA, nel 1998, con le opere realizzate tra il 1958 e il 1968, e fu una mostra importante per un consolidamento storicizzato della riscoperta artista. Nel 1994 è abbastanza famosa per collaborare con Peter Gabriel dei Genesis al videoclip del brano «Lovetown». Ma la fortuna aiuta gli audaci, come si suol dire. Le origini del successo sono in realtà radicate nel lontano 1975.

Fu allora che Kusama pubblicò una sorta di manifesto sulla rivista «Art Life». Ben prima che esplodesse la moda delle artiste non più giovani e possibilmente traumatizzate, Kusama scrisse Odissea della mia anima in lotta, in cui si sofferma sulle relazioni tra la sua arte e il suo disturbo mentale, culminante nel momento in cui ebbe, ragazzina, le prime esperienze allucinatorie, in cui fiori e pois invadevano e saturavano lo spazio tramutandosi in una rete claustrofobica. Una famiglia benestante, con una madre, s’è detto, poco incline ad assecondare la vocazione artistica della figlia e un padre incallito frequentatore di geishe e bordelli completano il quadro. Fatto sta che quel «manifesto» e i cupi collage esposti contemporaneamente alla Nishimura Gallery di Tokyo attirarono su di lei l’attenzione del giovane critico Akira Tatehata; la stessa persona che, nel 1993, venne nominata commissario dell’ormai celebre padiglione giapponese alla Biennale di Venezia.

Cancel culture

L’autonarrazione è parte integrante del lavoro e della fortuna professionale di Kusama che si è così costruita un suo personaggio, quello dell’artista incompresa dai genitori, bohémienne nella durissima New York della fine degli anni Cinquanta, eroicamente pronta a tralasciare la pittura per battersi per i diritti umani attraverso le sue discinte performance degli anni Sessanta, fondamentalmente apolide in quanto sconfitta professionalmente a New York e (all’inizio) poco considerata in Giappone, in eterno conflitto con il proprio equilibrio psichico, non può che trovare una vera casa soltanto in un ospedale psichiatrico, proprio come i cattivi soggetti senza i quali non rifulgerebbe il ruolo dei supereroi: il Pinguino, Joker e compagnia bella, vale a dire i nemici storici che danno una ragion d’essere a Batman, uno che soffre di doppia personalità ma che a differenza loro ha preferito mantenere la sua doppia anima, sono tutti ricoverati nel celebre Arkham Asylum. Solo che lei è un Joker buono, perché ha imparato a tramutare i simboli del suo male in strumenti del bene, in quanto terapeutici e «obliteranti».

Se la zucca è il suo ortaggio totemico, una memoria delle piantagioni del nonno («la cosa che mi attirava era la generosa semplicità della struttura e un’impressione di solidità spirituale», ha dichiarato) nonché soggetto di migliaia di sculture e dipinti, il pois è l’arma omeopatica, il vaccino attraverso il quale «dobbiamo dimenticare noi stessi». Non è un caso se la «Self Obliteration» è il tema e il titolo dei suoi primi film. Un motivo simpaticamente ornamentale e commercialmente vincente come il pois è dunque il frutto della sofferenza. Nelle «Obliteration room» Kusama traspone quello che in fondo è una sorta di ideogramma autobiografico nel sempre fertile terreno dell’arte relazionale.

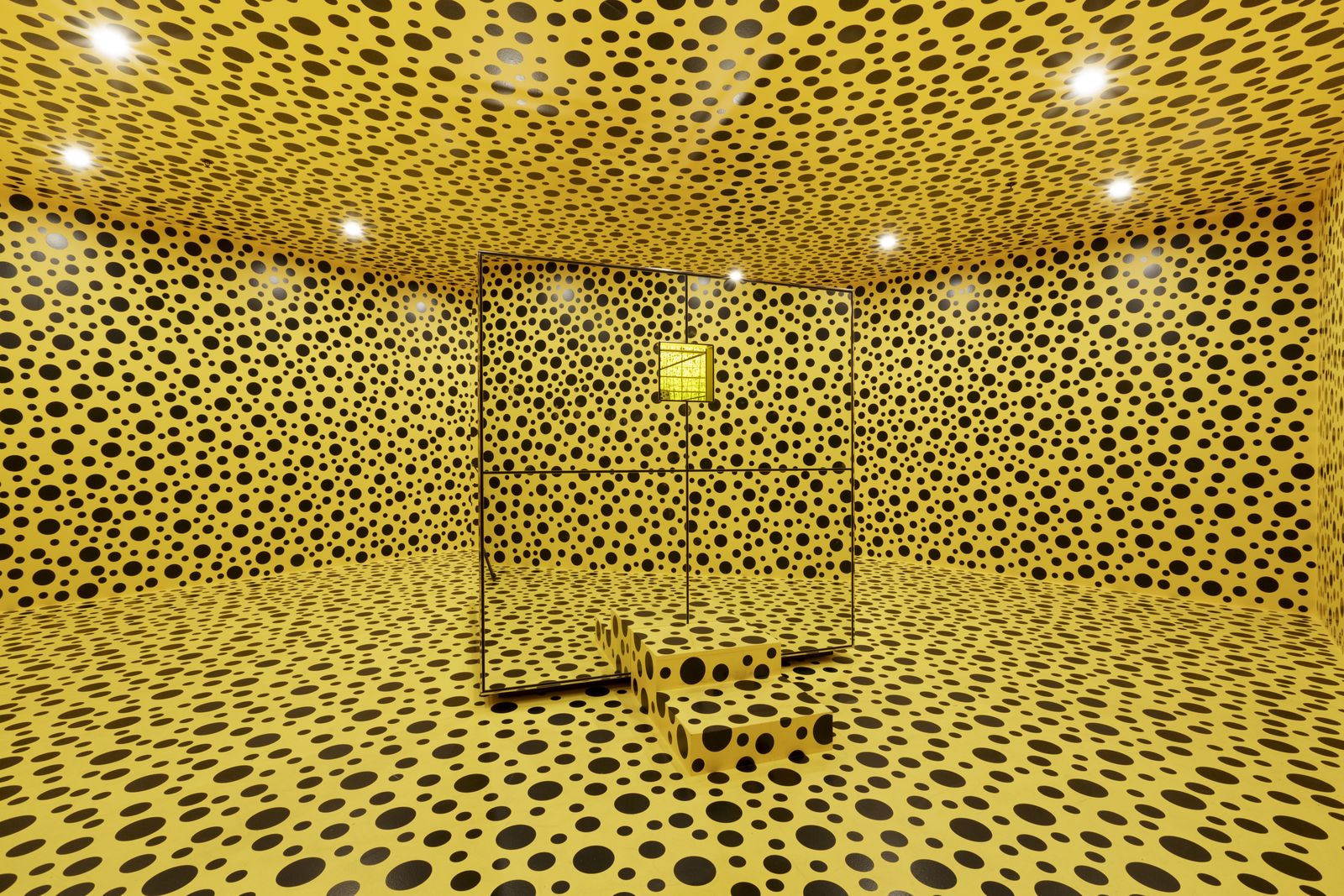

La prima è del 2002. In un ambiente totalmente bianco, arredato con mobili od oggetti verniciati dello stesso colore, il pubblico viene munito di autoadesivi a pois di diverso colore ed è invitato ad appiccicarli ovunque. Talora è il pubblico stesso, nelle molte repliche delle «Obliteration room», a fornire oggetti personali che vengono appunto prima resi anonimi dalla verniciatura bianca e poi «obliterati» dagli stessi partecipanti a questi riti che rappresentano la parte buona della «cancel culture» con la liberatoria apposizione dei pois. Al termine della mostra-happening, l’ambiente risulterà ludicamente variopinto. Analogo processo di nullificazione e quindi di purificazione del «sé» è l’obiettivo delle opere che hanno reso celebre Kusama, le già citate «Infinity Mirror Room».

Sono ambienti di forma cubica rivestiti da pannelli specchianti e illuminati da luci, spot e lampadari: qui l’obliterazione avviene con la moltiplicazione della propria soggettività attraverso, appunto, il caleidoscopico gioco di specchi. «Le “Infinity Mirror” sono diventate per i musei ciò che i panda sono per gli zoo: un sicuro richiamo per le folle i cui costi sono facilmente giustificati dalla loro popolarità, ha scritto Greg Allen su “Artnews”. Tra il 2014 e il 2019 almeno 11 istituzioni interazionali hanno acquistato le stanze. Il Broad, la Tate, l’Hirshhorn e il Rubell Museum ne hanno acquistate due ciascuno. Kusama offre tutto ciò che un museo del XXI secolo può chiedere: arte, esperienza, cultura. E offre tutto ciò che un museo del XXI secolo può chiedere all’arte, alla folla, ai like sui social media e al denaro in un’elegante scatola a specchi».

I prezzi di queste sale degli specchi (la prima, del 1965, rimase invenduta) toccano i 2 milioni di dollari. Ma già nel 2018, recensendo una mostra da Victoria Miro, Jonathan Jones, critico di «The Guardian», cominciava a prendere le distanze dal magico mondo della regina del pois: «Non posso prendere questa installazione troppo sul serio. In effetti, è molto semplice per la mente. Non è come le opere di luce di James Turrell o i dipinti di Bridget Riley che ti entrano nella testa e riorganizzano il tessuto della percezione, o la sala Rothko della Tate Modern che ti risucchia l’anima attraverso gli occhi. Si tratta, piuttosto, dello stesso livello artistico di una Lava-lamp o di un numero infinito di Lava-lamp: ottima per rilassarsi, ma non certo per straziare l’anima. Se Kusama è, come sostengono i suoi ammiratori, una delle grandi artiste del nostro tempo, questo non dice molto del nostro tempo. Almeno il suo miniuniverso specchiato di colori ipnoticamente modulanti ha un senso dello spettacolo. Per il resto della mostra mi sono chiesto come si possa prendere sul serio questa roba. È più simile a una sfilata di moda, o a una scenografia per una sfilata, che all’arte. Tutto sembra molto ben confezionato».

Il diavolo veste Vuitton

La moda è entrata prepotentemente nella produzione di Kusama (che in verità già nel 1969 pensava di lanciare una sua linea di abbigliamento, ma in proprio) con il contratto firmato per Louis Vuitton nel 2012, cosa che precedentemente aveva molto contribuito al conto in banca di un altro artista giapponese, Takashi Murakami. Il motivo a pois ha invaso boutique e costellato borse, abiti e scarpe LV. Forse è stato questo patto col diavolo (che, ormai lo sappiamo, mica veste solo Prada) e l’inevitabile pioggia di milioni sulla più celebre paziente psichiatrica del mondo ad alienarle le simpatie della critica. Non è molto credibile neppure proporre Kusama come membro della crescente schiera degli outsider. Che outsider è una che firma borse messe in vendita a 4mila euro al pezzo e sneaker a 2mila euro?

«Quanto è coinvolta attivamente la Kusama in queste opere? Non sembra che lei stessa abbia fatto alcun commento sulla collaborazione. Non c’è dubbio che l’accoppiata LV-Kusama abbia contribuito in modo massiccio alla sua fama mondiale, ma mentre i suoi primi lavori erano estremamente impressionanti e innovativi, le ultime opere sono solo una stanca ripetizione di tutto ciò che è stato fatto in precedenza, ha scritto Georgina Adam su “The Art Newspaper”. “Tutti stanno solo aspettando che muoia”, ha detto cinicamente un gallerista. Il cinismo non dovrebbe essere attribuito a questo commentatore (…) ma al modo in cui Kusama è stata trasformata in un marchio globale di beni di lusso. Altri artisti hanno sfruttato la loro creatività per produrre oggetti di mercato (mi viene in mente Damien Hirst, tra gli altri), ma in quei casi lo sfruttamento del mercato è parte integrante della loro pratica. Nel caso di Kusama, mi chiedo quanto l’artista sia consapevole di tutto ciò che viene venduto oggi a suo nome».

L’automa, anzi, l’«animatronic» con le sembianze iperrealistiche di Yayoi Kusama che lo scorso inverno ha fatto la sua apparizione sulla vetrina di LV del negozio sulla Fifth Avenue a New York, un robot che dipinge senza posa sequenze di pois, rischia così di diventare la tragicomica allegoria dell’artista di successo, valida non solo per Kusama e per il XXI secolo. Il problema è che si tratterebbe di un’allegoria così didascalica e banale che solo Sorrentino quando vuole parlare d’arte contemporanea potrebbe utilizzarla in un suo film. Per il resto, la giovane artista giapponese che sognava di diventare famosa come Warhol e che è diventata celebre moltiplicando, per nullificarla, la sua immagine, nel 2019 raggiunse il suo miglior piazzamento (l’ottavo posto) nella classifica «Art Power» annualmente pubblicata dalla rivista «Artnews», con la curiosa motivazione di essere la «much instagrammed blockbuster artist». Nulla lascia pensare che per lei le cose siano molto cambiate.

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai