Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«La Cancellatura preserva l’esistenza della parola come reale possibilità di parlarsi tra gli uomini. La Cancellatura è nata per scoprire, coprendo, il valore dei rapporti umani fondato su una reale possibilità di comunicare. È fondata su una preservazione della parola per quando servirà. È fondata per creare, non per distruggere. La Cancellatura è una specie di buco nero attorno al quale gravita l’universo delle parole e la comunicazione umana in genere». Per Emilio Isgrò, cui si devono queste dichiarazioni, la Cancellatura non è negazione, ma l’atto dal quale riparte la riscoperta della parola, del Verbo iniziatore di tutte le cose, e del significato profondo della parola in un mondo sempre più assordato da chiacchiere e immagini.

Nel XX secolo non pochi artisti hanno fondato sull’atto del cancellare, dell’eliminare, la loro ricerca. Per alcuni, come Cy Twombly, è diventata uno stilema. Lo stesso Mondrian, «sarebbe arrivato all’astrazione assoluta cancellando le foglie di un albero, continua Isgrò in un’intervista con Alberto Fiz. Nel mio caso, invece, questa ipotesi si ribalta, e il vero soggetto è proprio la negazione come premessa indispensabile dell’affermazione. Ciò che sembrava impossibile, diventa possibile, con tutta la sua carica di ambiguità. Posso ribadire quanto avevo affermato una ventina d’anni fa: “La mano che cancella è la sola che può scrivere il vero e il falso insieme”».

Twombly come Joyce

A proposito di Twombly, l’artista Tacita Dean, nel suo testo in catalogo per la retrospettiva del pittore americano allestita alla Gnam di Roma nel 2009, accosta le cancellature nei suoi dipinti e disegni a quelle di Joyce sui suoi manoscritti. «Joyce usava pastelli blu, neri, marroni, verdi, arancioni, viola, rossi e gialli come colori per i segni di cancellazione. Ogni colore aveva un significato. (…) Nei suoi taccuini faceva dei segni su parole e frasi in modo da indicare a sé stesso che cosa era stato copiato in quale bozza e quando. Le sue cancellature non erano negazioni: erano (…) segnalazioni. (…) Twombly traccia segni sopra ad altri segni come sistema per far funzionare meglio la superficie: il suo strofinare via è un procedimento di addizione così come di sottrazione. Una sovrapposizione di cancellature che si accumulano quando la conversazione si spezza, facendo un segno per dire e poi per non dire: un tirare indietro che lascia una traccia, perché ciò a cui Twombly sta lavorando, ed elaborando, è come si fa un dipinto».

Le sgommate di Rauschenberg

Si deve a un grande amico di Twombly, Robert Rauschenberg, una delle più celebri cancellature della storia dell’arte, quella con la quale rimosse, non senza fatica, un disegno di Willem de Kooning. La vicenda è nota. Il luogo è New York, l’anno il 1953. I protagonisti sono un illustre esponente dell’Espressionismo astratto e un giovane artista che avrebbe riaperto il libro iniziato dall’iconoclasta Marcel Duchamp, per attivare una lunga riflessione sul ruolo dell’immagine in un’epoca in cui questa prendeva definitivamente possesso, e in maniera invasiva, dei codici comunicativi umani. L’identità artistica dei due ha fatto sì che a quel gesto si conferisse il significato di uno storico passaggio di testimone, la fine di un’epoca durata millenni, quella dell’arte come narrazione e/o evocazione, e l’inizio, con il rito del figlio uccisore del padre, pure adorato, di una storia in cui l’arte avrebbe assunto per molto tempo un significato radicalmente metalinguistico. Ma Rauschenberg la metteva in maniera molto meno complessa, o almeno così voleva far credere, come si evince dalle sue parole, riportate da Calvin Tomkins, autore di una bella biografia dell’artista pubblicata da Johan & Levi nel 2008: «Non ci crede nessuno, ma l’idea nacque dal fatto che volevo sapere se si potesse disegnare cancellando. Andai da Bill (de Kooning, Ndr) e gli raccontai che da qualche settimana cercavo di fare appunto questo. Avevo provato con i miei disegni, ma non funzionava perché erano riusciti soltanto a metà. Dovevo cominciare con qualcosa che fosse arte al cento per cento. (…) Bill disse che capiva che cosa avevo in mente, ma l’idea non lo entusiasmava. Alla fine, però, accettò di collaborare». E dopo un’accurata selezione diede a Rauschenberg «qualcosa di veramente impegnativo. Era un disegno realizzato con un tratteggio pesante, a matita grassa, inchiostro e pastello. Mi ci vollero un mese e una quarantina di gomme per eliminarlo completamente». Poi Rauschenberg mise il foglio in cornice e vi appose una scritta a mano: «Erased de Kooning Drawing». Pare però che, quando lo espose, Bill non la prese benissimo.

Arnulf Rainer, «Ohne Titel», 1981-83. Courtesy Galeria Poggiali, Firenze; photo: Christian Schepe

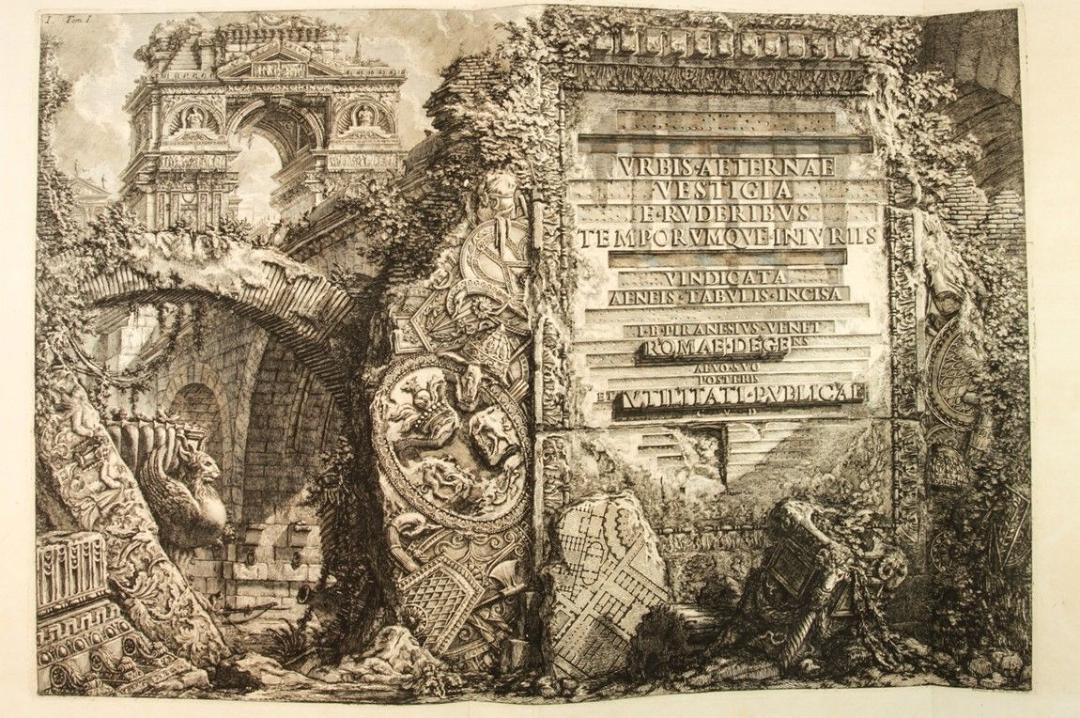

Piranesi e la damnatio memoriae

La prese ancora peggio, un paio di secoli prima, uno dei più celebri incisori della storia quando un possibile munifico sponsor si defilò sul più bello. Stavolta siamo a Roma, nei primi anni Cinquanta nel XVIII secolo. L’incisore (ma anche antiquario, restauratore, mercante, archeologo, editore, trattatista, polemista e soprattutto, benché frustrato dall’esiguità della domanda, architetto) è Giambattista Piranesi (1720-78). Il mecenate mancato è James Caulfield (1728-99), conte di Charlemont nel 1763, giovane colto e facoltoso anglo-irlandese che intraprese nel Mediterraneo un Grand Tour di otto anni. Lasciò definitivamente Roma nel marzo 1754, affidando la conduzione dei suoi affari ai suoi agenti. A questo punto si accende la miccia che porterà all’esplosione dell’ira piranesiana. Gli agenti di Charlemont sapevano che il progetto originario, quello per cui il loro datore di lavoro aveva concesso il finanziamento, si basava su un volume di tavole ad acquaforte dedicato alle vestigia dei sepolcri antichi della Città Eterna. Piranesi realizzò però altri tre volumi. L’insieme, frutto di stampe realizzate da qualcosa come 260 matrici in rame magistralmente incise dal maestro e dalla sua bottega, costituisce le celeberrime Antichità Romane, «cardine dell’opera archeologica ideale di Piranesi» (così lo storico dell’arte Luigi Ficacci). Il problema nacque dal fatto che, a detta degli agenti dello sponsor, quest’ultimo non aveva mai accettato, o quantomeno non ne era del tutto convinto, di finanziare anche gli altri tre volumi. Piranesi, una volta preso atto che nessuno gli avrebbe mai rifuso gli alti costi di produzione (matrici, carta, legatura...) da lui già sostenuti, reagì pubblicando un pamphlet con le lettere di perorazione e protesta inviate al mecenate (che non rispose) e ai suoi agenti una volta appreso del passo indietro. Volarono minacce, invettive, denunce e l’artista rischiò anche la galera. Ma ciò che qui interessa è una delle modalità intraprese dall’incisore per vendicarsi: la cancellatura del nome del mecenate dal frontespizio del primo volume. Tutto qui? No, perché se la cancellatura è (anche) un’arte, Piranesi, dopo la prima edizione con la dedica a Lord Charlemont, ne pubblica un’altra, non prima di avere abraso il nome di costui dalla matrice su cui era inciso il frontespizio, lasciando però evidenti, con un capolavoro di raschietto e d’acquaforte, i segni della cancellatura. Volle imitare, e il senso era molto chiaro, quelle tracce, vere e proprie cicatrici, ancora visibili su alcune lapidi o edifici antichi (ad esempio l’arco di Settimio Severo) che indicano la rimozione del nome di un imperatore o di altri personaggi illustri, la romana «damnatio memoriae». Un’universale destinazione alla «Utilitate Publicae» sostituì, nella seconda edizione, in cui lo stemma nobiliare del primo dedicatario appare accuratamente danneggiato, il nome di Charlemont.

Goldbach e i fantasmi dei filosofi

Chissà se qualcuno ha cancellato (pare di sì) quel «MERDA» che Cesare Pavese scrisse sulla lavagna della sede della casa editrice Einaudi a Torino il 26 agosto 1950. Era irritato, lo scrittore, che negli uffici non ci fosse chi cercava (l’editore stesso od Oreste Molina, molto più di un semplice direttore tecnico, come indicava il suo ruolo) ma solo un grafico: «Sono in ferie», gli spiegò. Nella notte tra quel 26 e 27 agosto, in una stanza all’Hotel Roma, Pavese si uccise. Certo, quel qualcuno si sarebbe preso una buona dose di responsabilità, visto che per anni l’invettiva era stata conservata. O magari, semplicemente, non sapeva chi ne fosse l’autore. Le lavagne su cui Joseph Beuys, in trance da performance, tracciò i suoi schemi davanti al pubblico, sono diventate opere d’arte. Il 3 aprile 1980 a Perugia, all’interno della Sala Cannoniera della Rocca Paolina, il critico d’arte Italo Tomassoni e il gallerista Lucio Amelio organizzarono uno storico incontro tra l’artista tedesco e il genius loci Alberto Burri. Beuys presentò per l’occasione sei lavagne (successivamente riunite sotto il titolo «Opera Unica») concepite per l’occasione. Non solo non sono state cancellate, neanche per sbaglio, ma sono state acquistate dal Comune di Perugia e ora sono conservate nel locale Museo Civico. Ma che cos’è una lavagna che ha subito i ripetuti passaggi di uno straccio o di un cancellino? Un palinsesto costituito dal susseguirsi di scritte, cifre, calcoli, parole, spiegazioni. Queste sono le suggestioni che hanno mosso un altro artista concettuale tedesco, ma nato cinquantun anni dopo Beuys, Philip Goldbach, a fotografare le lavagne utilizzate in alcune università e istituti di ricerca tedeschi dal XIX secolo agli anni ’70. Aleggiano, su quelle superfici cancellate, nei più resistenti aloni e caratteri tracciati col gesso, i fantasmi dei celebri professori e pensatori che forse le utilizzarono: Martin Heidegger a Friburgo, Theodor W. Adorno a Francoforte, Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann e David Hilbert a Gottinga. Perché di ciò che è stato scritto sulle lavagne cancellate, in quelle evanescenze, in quegli aloni, qualcosa rimane sempre e quel qualcosa è incancellabile, perché si chiama tempo.

Altri articoli dell'autore

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

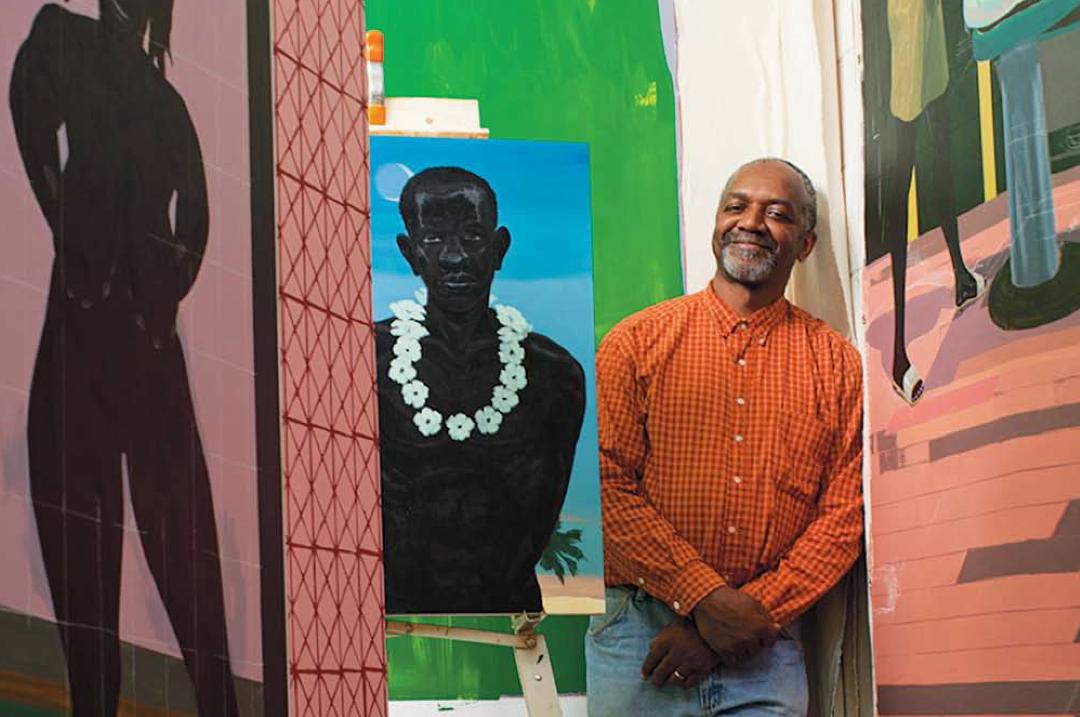

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?