Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliPoesia e arte (ma anche, sullo sfondo, il gioco del calcio, ricorrente nelle conversazioni tra Giuseppe Ungaretti e Alberto Burri, acceso tifoso del Perugia), s’intrecciano dal 14 novembre al 18 aprile 2026 nelle salette della Torre Borgia ai Musei Vaticani, sede della mostra «L’irrefrenabile curiosità. Capolavori della Collezione di Leone Piccioni». Torinese di nascita (1925), fiorentino di formazione (tra i suoi docenti, Roberto Longhi), romano d’adozione, Piccioni è stato un protagonista della rinascita italiana nel secondo dopoguerra, e la sua figura di intellettuale, scrittore, critico e regista (e vicedirettore generale della Rai) va inquadrata nella stagione in cui la nascita della televisione nel nostro Paese avveniva sotto gli auspici e con il coinvolgimento di alcuni fra i maggiori interpreti della cultura letteraria e artistica.

Sono gli anni de «L’Approdo», «settimanale di lettere e arti», trasmissione radiofonica, rivista cartacea e infine programma televisivo, di cui Piccioni fu nel 1945 ideatore con Adriano Seroni. Nel comitato direttivo di «L’Approdo» ritroviamo, fra gli altri, Longhi e Ungaretti, deus ex machina, quest’ultimo, dell’attuale mostra, curata da Micol Forti, responsabile della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani (e dall’1 dicembre direttrice del Mart di Rovereto, Ndr). Attraverso 39 opere tra dipinti, scultura e grafica, il visitatore s’inoltra tra incontri e «affinità elettive» il cui motore tutt’altro che immobile è il grande poeta innamorato dell’arte visiva. Sotto la sua guida Piccioni completa gli studi alla Sapienza a Roma, diventandone assistente. Va detto che Ungaretti non dovette faticare per introdurre il giovane, da sempre appassionato d’arte e musica, alle opere di alcuni suoi prediletti. Nasce così la collezione Piccioni, parte della quale è stata donata dai figli Gloria e Giovanni ai Musei del Papa.

È il caso di una delle opere chiave della mostra, la «Marina dell’Approdo» (1952) di Carlo Carrà, il dipinto che appare nella prima sigla della citata trasmissione televisiva. Sono poi le poesie di «Unga’» a portare tra le mani di Piccioni una tempera di Jean Fautrier contenuta in un’edizione limitata de Il taccuino del vecchio e altri scritti, esposto nell’ultima sezione della mostra: la «dedica» contiene dettagliate istruzioni tecniche fornite dal poeta in merito all’estrazione dal supporto di spedizione di una tempera del pittore francese di cui è esposta la calcografia elaborata a lavis «Projections» (1962). A proposito di grafica, l’incontro tra Alberto Burri e lo stampatore Valter Rossi è qui rappresentato da sei «Combustioni», nere stigmate non prive, ai loro bordi, di autentiche ustioni impresse sulla carta che le accoglie. Irrefrenabile anche nella sua capacità di spaziare su più linguaggi, Piccioni, cattolico e liberale, era un estimatore del comunista Renato Guttuso, un cui «Omaggio a Morandi» è esposto accanto a tre opere del pittore bolognese.

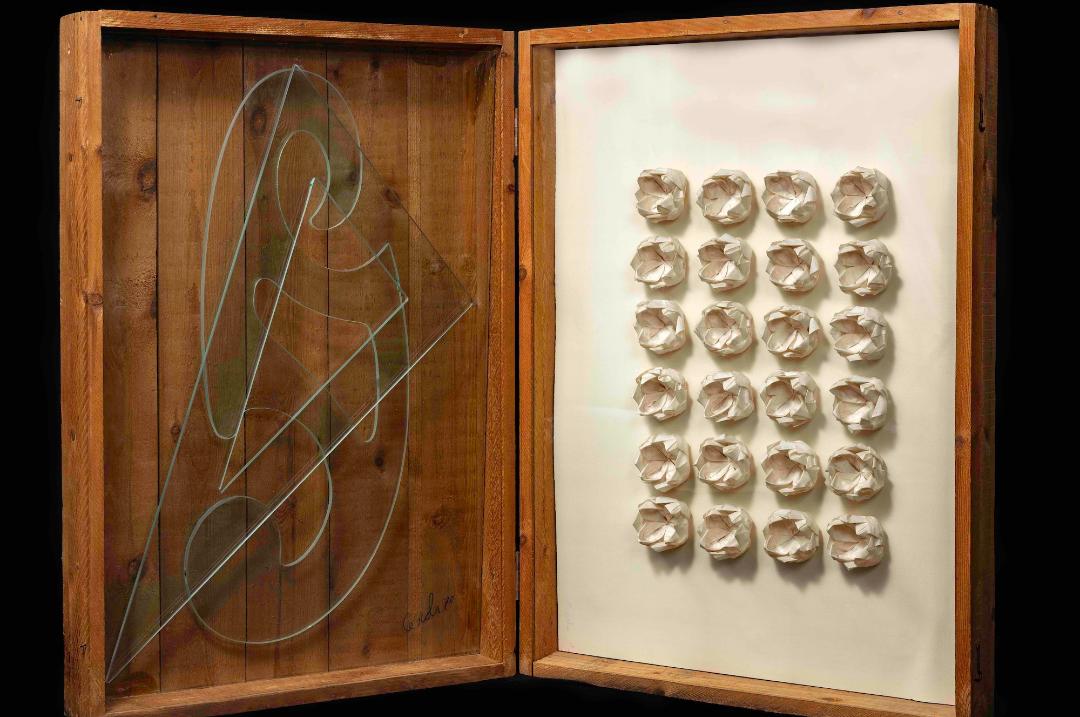

Apprezzava Giuseppe Capogrossi, ed è suggestivo confrontare l’articolata iterazione del suo segno in una straordinaria «Composizione» del 1952 con la seriale, modulare disposizione delle 24 ninfee di carta, origami di Mario Ceroli contenuto nella «valigia» o «boîte magique» concepita nel 1970. Informale d’ispirazione naturalista (Ennio Morlotti) o polimaterica («Lo sbalzo» di Afro); Espressionismo e Realismo (ecco un disegno di George Grosz degli anni Venti, «Il maniscalco» di Filippo de Pisis, una gouache di Graham Sutherland e una natura morta di Gregorio Sciltian); l’ambiente artistico di Forte dei Marmi (qui rappresentato da Maccari, Rosai e Marcucci), meta di villeggiatura di Piccioni, formano il racconto di una passione che non poteva, negli anni Sessanta, resistere al fascino della Scuola di Piazza del Popolo. Il ritratto della figlia Gloria tracciato in argento da Giosetta Fioroni è ora esposto accanto a due dipinti di Mario Schifano, il pittore affascinato dai grandi poeti come Sandro Penna e, appunto, Ungaretti (cui dedica una serie di elaborazioni fotografiche esposte nella sala conclusiva). A unire il «puma» e il poeta erano anche i comuni natali nordafricani.

Piccioni spentosi nel 2018, è sepolto a Pienza, la città toscana rifondata dal coltissimo papa umanista Enea Silvio Piccolomini, dove aveva stabilito, sempre in tema di «corrispondenza d’amorosi sensi», la sua ultima residenza.

Afro Libio Basaldella (Afro), «Lo sbalzo», 1968, olio su cartone su tela, cm 50x52,6, dono Gloria e Giovanni Piccioni, 12/01/2024. Musei Vaticani, Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, MV.79018

Carlo Carrà, «La marina dell’Approdo», 1952, olio su tela, cm 50x60,3, dono Gloria e Giovanni Piccioni, 12/01/2024. Musei Vaticani, Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, MV.79002

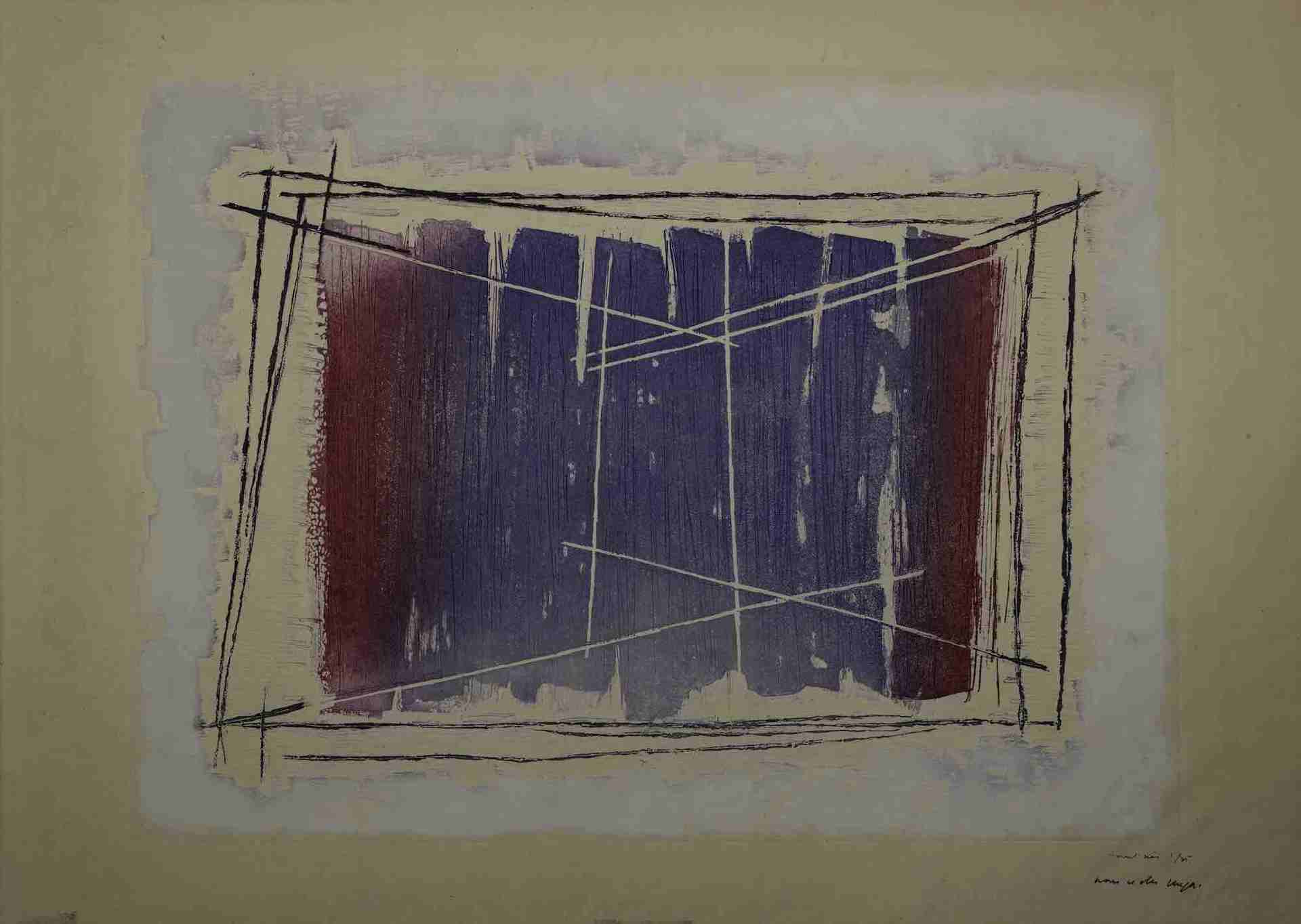

Jean Fautrier, «Projections (Dedicata a Ungaretti)», 1962, acquaforte, acquatinta, lavis e gauffrage (II stato; es. 1/25), mm 573×805, dono Gloria e Giovanni Piccioni, 12/01/2024. Musei Vaticani, Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, MV.79021

Renato Guttuso, «Monterosa in verde», 1968 ca, olio su tela, cm 75,4 x 95, dono Gloria e Giovanni Piccioni, 12/01/2024. Musei Vaticani, Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, MV.79010