Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

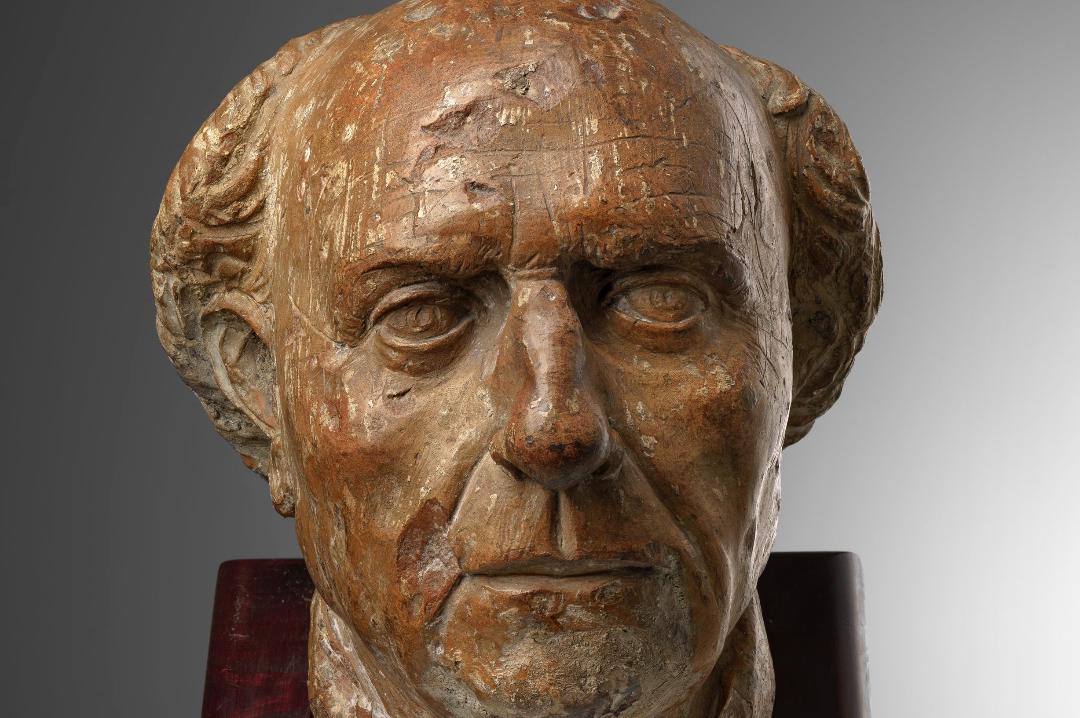

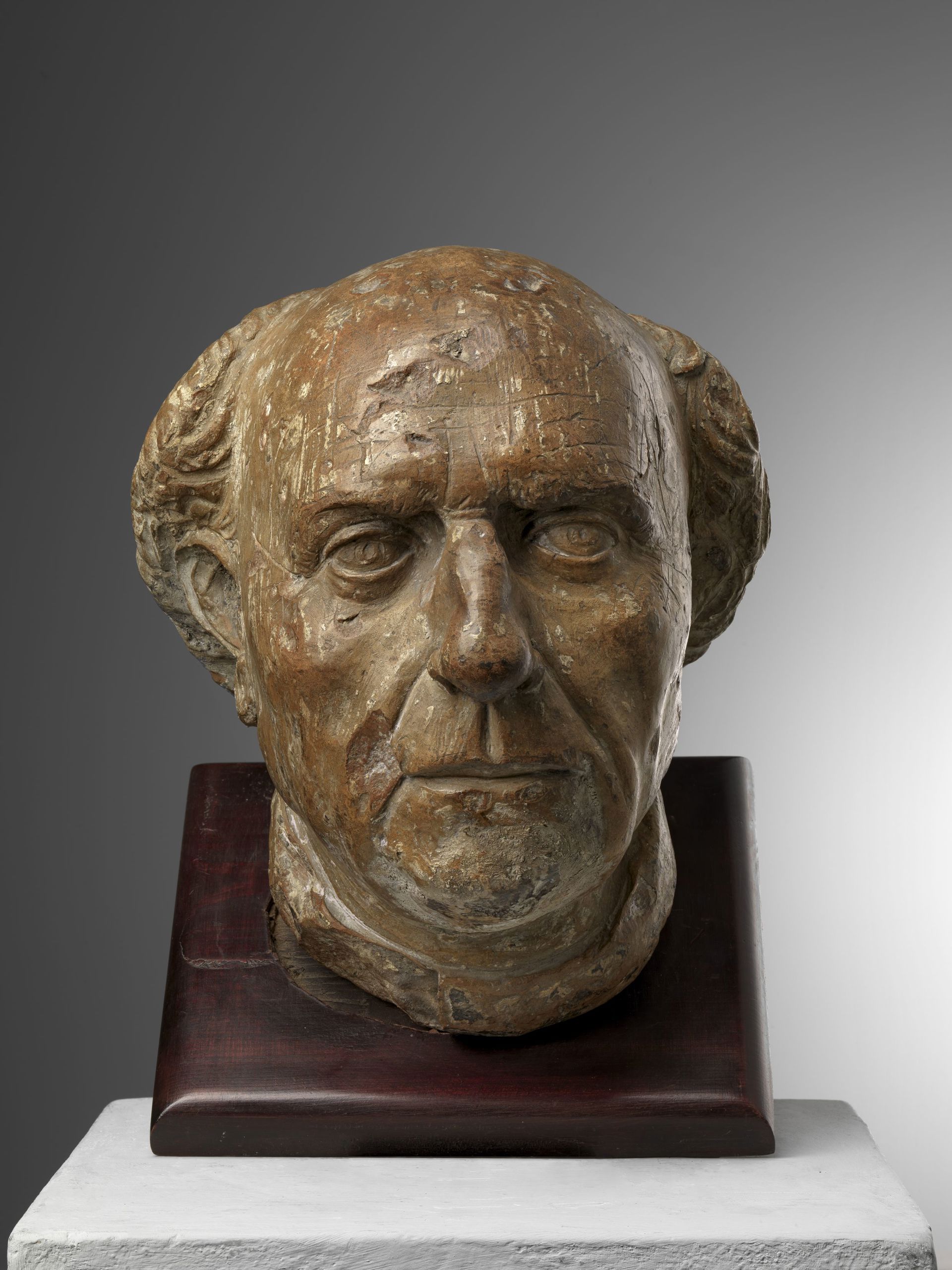

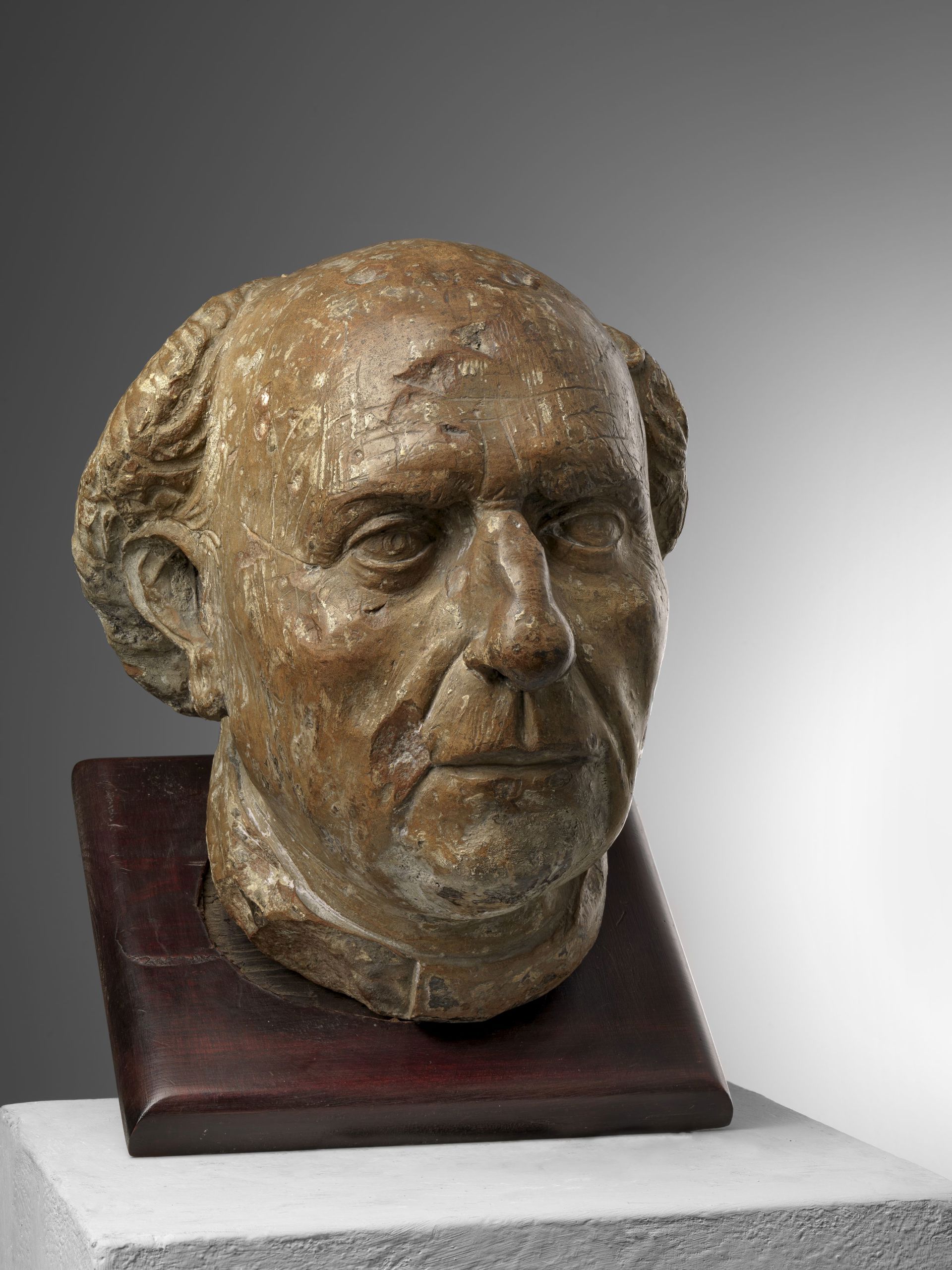

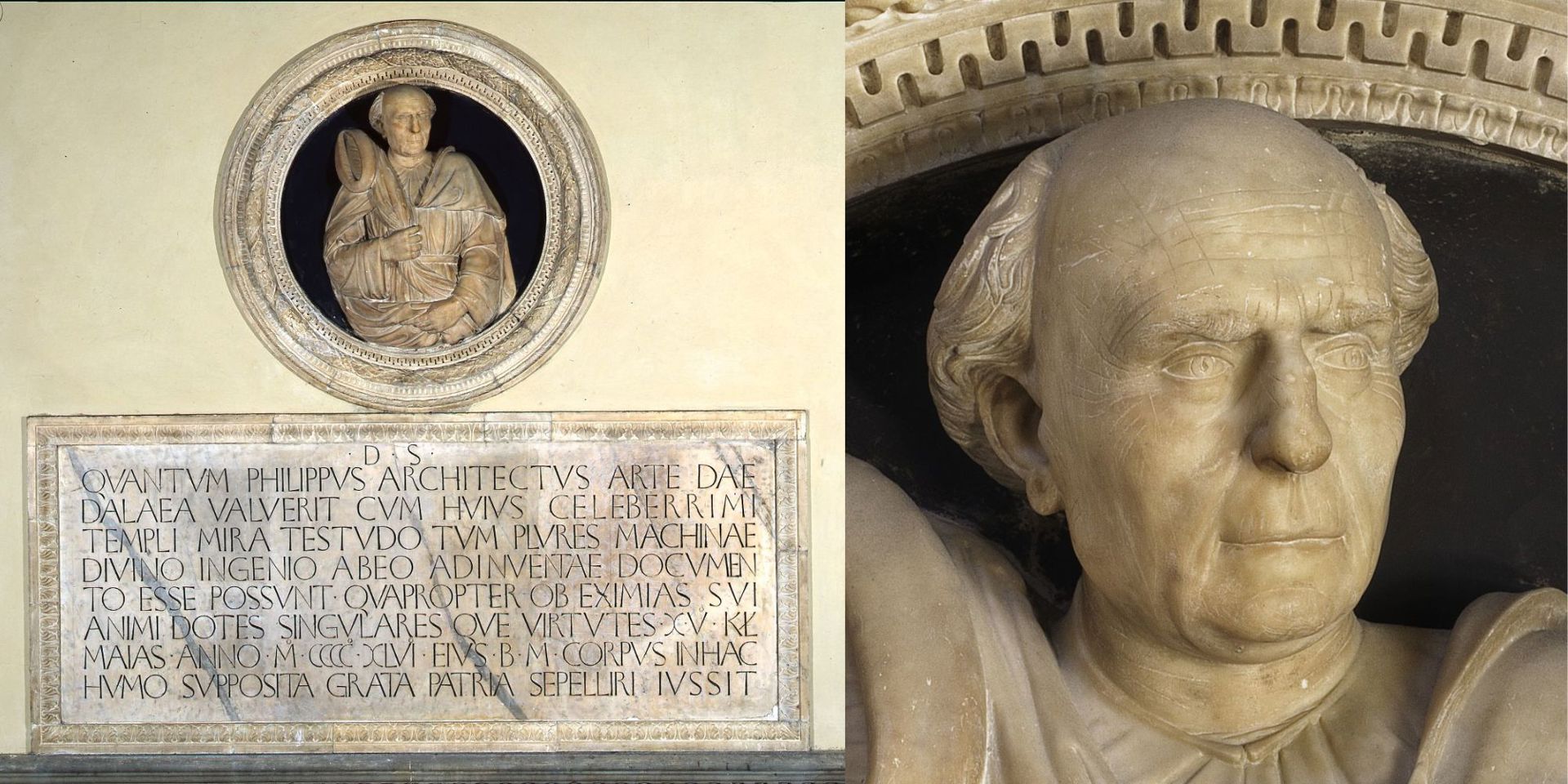

Leggi i suoi articoliNel 1447 Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano (1412-62) esegue il celebre ritratto del padre adottivo Filippo Brunelleschi, morto un anno prima, per il monumento commemorativo che rende omaggio al grande architetto lungo la fiancata destra del Duomo.

Il modello in terracotta, rimasto per secoli dimenticato, ma intatto, in una antica residenza nobiliare dell’area fiorentina, entra ora nelle collezioni del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze che lo ha acquistato per 300mila euro. Modellata senza l’ausilio di un calco plasmando un blocco di argilla quasi pieno del peso di oltre 7 chili, la testa misura 25,6 cm x 22,1 x 20,2 centimetri ed è stata probabilmente eseguita tra febbraio e marzo 1447, come propongono Giancarlo Gentilini e Alfredo Bellandi che l’hanno identificata e datata.

La scultura sarà presentata in una mostra dopo il restauro, reso necessario da diffuse scalfitture e residui di una velatura gessosa e varie stesure pittoriche (una con cromie naturalistiche e almeno due di colore bruno forse per simulare il bronzo) posteriori alla maldestra integrazione in gesso del mento che rappresenta l’unica lacuna nell’opera originale.

L’eccezionalità della testa sta non solo nell’essere uno dei pochissimi ritratti di Brunelleschi a noi pervenuti (il Museo dell’Opera ne conserva anche il calco mortuario), ma anche nel porsi nell’ambito di quel filone di ritrattistica in terracotta primorinascimentale che vede tra i suoi esempi più compiuti il celebre busto di Niccolò da Uzzano oggi al Bargello, attribuito a Donatello o Desiderio da Settignano.

Testa ritratto di Filippo Brunelleschi, modello in terracotta di Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto Il Buggiano per il monumento a Brunelleschi nel Duomo di Firenze, 1447. Cortesia Opera di Santa Maria del Fiore

Testa ritratto di Filippo Brunelleschi, modello in terracotta di Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto Il Buggiano per il monumento a Brunelleschi nel Duomo di Firenze, 1447. Cortesia Opera di Santa Maria del Fiore

Testa ritratto di Filippo Brunelleschi, modello in terracotta di Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto Il Buggiano per il monumento a Brunelleschi nel Duomo di Firenze, 1447. Cortesia Opera di Santa Maria del Fiore

Testa ritratto di Filippo Brunelleschi, modello in terracotta di Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto Il Buggiano per il monumento a Brunelleschi nel Duomo di Firenze, 1447. Cortesia Opera di Santa Maria del Fiore

«Alla morte di Brunelleschi, il 15 aprile 1446, nella sua abitazione “dirimpetto per fianco a Santo Michele Berteldi”, ossia l’odierna chiesa di San Gaetano, fu verosimilmente il Buggiano, in quello stesso giorno e luogo dove anch’egli abitava, a realizzare la maschera mortuaria formandola a calco sul cadavere, secondo un uso desunto dal mondo antico romano ben noto e praticato a Firenze, come attesta Cennino Cennini nel suo Libro dell’arte (1390 ca.)» affermano Gentilini e Bellandi. «Poi, il 30 dicembre, i Consoli dell’Arte della Lana stabilirono che il corpo di Brunelleschi, provvisoriamente deposto nel Campanile, venisse sepolto in Cattedrale e il 18 febbraio 1447 gli Operai dell’Opera del Duomo deliberarono la realizzazione di un monumento parietale, costituito dalla sua “figura al naturale” e da una memoria celebrativa epigrafica affidata al Marsuppini, attribuendo agli “heredes” una qualche incombenza non meglio specificata nella sepoltura. In effetti poco dopo, il 27 febbraio, Andrea Cavalcanti, da tempo attivo nel cantiere di Santa Maria del Fiore, riceveva dall’Opera il marmo necessario. Come ben si desume da molteplici aspetti formali e tecnici, l’opera che qui presentiamo è dunque da ritenere il modello approntato dal Buggiano per l’esecuzione del ritratto marmoreo, ridando vita ai tratti fisiognomici congelati dalla maschera mortuaria in gesso attraverso la fresca memoria diretta di un volto a lui assai familiare anche nelle inflessioni del temperamento visionario e risoluto del geniale architetto, “di sì smisurata terribilità” (Vasari 1550 e 1568). Il ritratto è grande al vero, considerando che Brunelleschi era notoriamente “piccolo di persona e di fattezze” (Vasari 1568), e le misure del volto sono sostanzialmente equiparabili a quelle che si ravvisano nella maschera mortuaria in gesso e nell’effigie marmorea».

Monumento commemorativo di Filippo Brunelleschi (1447) di Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto Il Buggiano, Firenze, Duomo. Cortesia Opera di Santa Maria del Fiore, foto di Torquato Perissi

Maschera funeraria di Filippo Brunelleschi (1446) di Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto Il Buggiano, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo. Cortesia Opera di Santa Maria del Fiore, foto di Antonio Quattrone

Altri articoli dell'autore

Intervista alla direttrice del nuovo polo museale fiorentino, che comprende anche Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, complesso di Orsanmichele e Casa Martelli: «Potenzialmente potrà portare a un riequilibrio degli afflussi dei visitatori e delle risorse economiche. La strategia culturale consiste nell’esaltare le loro peculiarità ponendole in relazione, nel mettere a sistema, creando un nuovo itinerario urbano»

Scoperte di straordinaria importanza: dopo lunghe e complesse analisi diagnostiche, il Rijksmuseum ha avviato il restauro della grandiosa tela e non fa previsioni sulla fine dei lavori

Paolo Penko, che ama definirsi «orafo storico», da quando aveva 20 anni compie ricerche sul gioiello antico, sfociate poi nell’ambizioso progetto di ricostruzione dell’oreria granducale e in incarichi di respiro internazionale come la creazione dei gioielli del recente film «Conclave»

Un volume a cura di Veronica Rodenigo pubblicato in occasione dei venticinque anni dell’azienda veneziana OTTART esplora e valorizza la complessa, e quasi sempre invisibile, «macchina professionale» che consente la fruizione espositiva, in cui convergono architettura, ingegneria e sapere artigiano