Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliChiuso da sei anni per importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento, il Musée Albert Kahn ha riaperto le porte il 2 aprile. Nel 1893, il banchiere, umanista e filantropo acquisì una proprietà al 6 quai du 4 Septembre, a Boulogne, alle porte di Parigi, lungo la Senna.

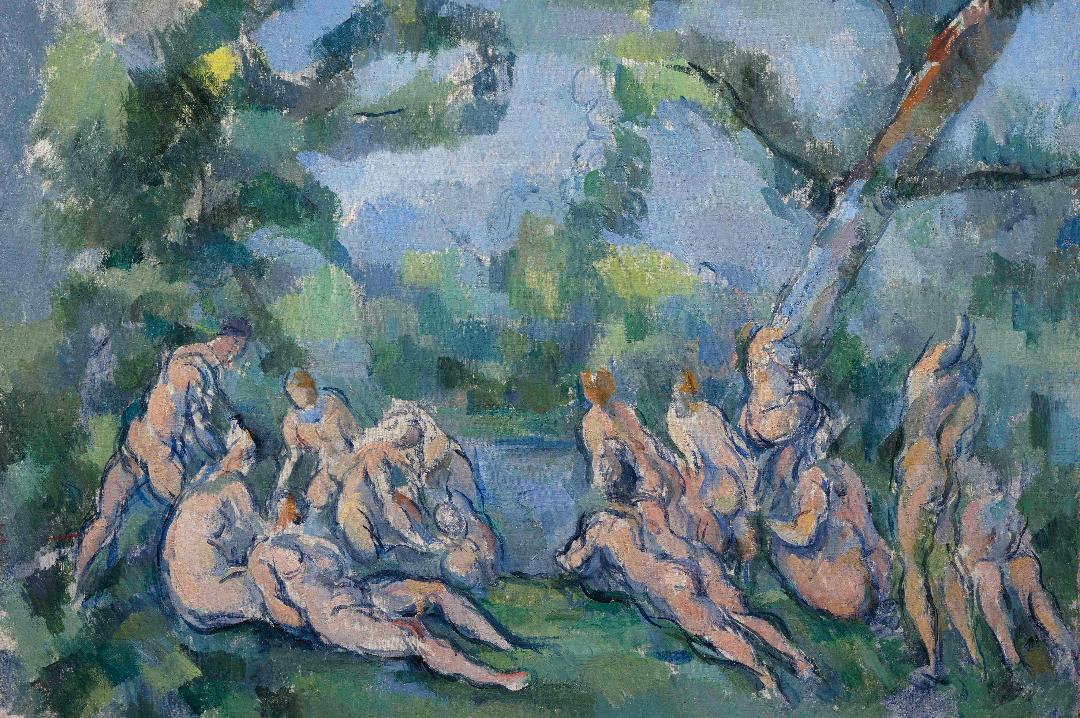

Kahn (1860-1940), che viaggiò molto per il suo lavoro, realizzò un progetto utopista e visionario, al tempo stesso intellettuale e politico: tra il 1909 e il 1931, inviò una decina di fotografi in giro per il mondo con lo scopo di documentare luoghi, popoli, usi e costumi locali. Costituì così quelli che chiamò gli «Archivi del Pianeta»: una collezione unica nel suo genere che comprende settantaduemila autocromie, uno dei primi procedimenti industriali della fotografia a colori, brevettata nel 1903 dai fratelli Lumières, cinquemila lastre stereoscopiche e centottantamila metri di pellicola 35 mm, per un totale di un centinaio di ore.

In seguito il banchiere perse la sua fortuna dopo il crack finanziario del 1929 e la collezione fu acquisita nel 1936 dal Dipartimento di Hauts-de-Seine, nella regione parigina (lo stesso dove aprirà anche il futuro Musée du Grand Siècle, che accoglierà la collezione di Pierre Rosenberg). Il primo museo fu inaugurato nel 1990. Nel 2016 è stato chiuso per realizzare un ambizioso progetto museale che comprende il restauro degli edifici storici e la costruzione di un edificio moderno (di 2.300 mq) per il percorso permanente e gli spazi per le mostre temporanee. L’edificio del museo che esisteva già è stato restaurato e ora accoglie un auditorium. È stata ripensata interamente anche la museografia. Il budget complessivo stanziato supera i sessanta milioni di euro. Il Musée Albert Kahn è dunque innanzi tutto un museo di immagini, le cui collezioni, fragilissime, sono state raramente esposte. Solo della città di Parigi sono conservate cinquemila autocromie e duecento lastre stereoscopiche, alcune delle quali, anche inedite, sono state presentate alla Cité de l’architecture & du patrimoine nel 2020.

L’istituzione è anche un museo-giardino: Kahn infatti, appassionato di botanica, continuò a ampliare la sua proprietà di Boulogne fino al 1920, acquisendo in tutto quattro ettari di terreno, e facendo realizzare, dagli architetti paesaggisti del suo tempo, un ampio giardino con essenze e piante in arrivo da tutto il mondo. Le belle serre sono state recuperate e trasformate in spazio di esposizione. In questi luoghi, iscritti all’inventario dei monumenti storici dal 2015, la direttrice del museo, Nathalie Doury, conta di accogliere tra centoventimila e centoquarantamila visitatori all’anno.

Arrivando a Boulogne da Parigi, ci si imbatte nell’imponente facciata metallica del nuovo museo. Nel 2012, il progetto architettonico fu affidato allo studio giapponese di Kengo Kuma, al quale si deve anche il Victoria & Albert Museum di Dundee, in Scozia (2018), la Japan House di San Paolo in Brasile (2017) e la nuova sede del FRAC-Fonds régional d’art contemporain di Marsiglia (2013).

«Al confine con la città, spiega l’architetto Jordi Vinyals dello studio Kengo Kuma, abbiamo voluto dare un segnale urbano molto forte. La facciata è come una muraglia minerale che segna la frontiera netta tra la città e il museo, con il suo straordinario giardino. Tutto il progetto ha per obiettivo del resto di salvaguardare il giardino». Nella hall c’è una bella luce soffusa. Delle ampie vetrate aprono su uno scorcio di verde. Per la facciata del museo, lato giardino, appunto, lo studio ha ripreso uno degli elementi tipici dell’architettura tradizionale del Giappone, l’engawa,«un camminamento che corre intorno alle case storiche giapponesi, che permette di essere al tempo stesso fuori e dentro, un luogo polivalente, di passaggio o di sosta contemplativa», osserva ancora Jordi Vinyals. Aggiunge inoltre «abbiamo rivisitato questo elemento della tradizione giapponese in chiave contemporanea con delle lame in legno e metallo orientate in modo diverso, che permettono di creare vibrazioni di luce».L’architetto evoca anche il sudare, una stuoia di finissime steli di bambù che, nelle case giapponesi, permette di filtrare la luce naturale. «Era essenziale che, quando si è nel giardino, l’edificio di tre piani potesse integrarsi nel paesaggio e letteralmente scomparire».

Il percorso permanente si apre su un suggestivo «muro inventario» che corre nelle sale del piano terra, immerse nella penombra, composto da una selezione di duemilacinquecento autocromi, nel formato di origine di 9 x 12 cm, che illustrano i viaggi degli «operatori» di Albert Kahn tra Europa, Stati Uniti, Oriente. Non si tratta delle lastre originali, troppo fragili per essere mostrate, ma di riproduzioni dematerializzate: «Costruiamo un museo senza tuttavia poter esporre la matrice originale, spiega Magali Mélandri, direttrice delegata alle collezioni del museo. È proprio la fragilità della collezione che spiega il suo eccezionale stato di conservazione, poiché gli originali sono stati mostrati molto poco, diversamente dalle immagini di attualità realizzati da Pathé o dall’agenzia Rol. Albert Kahn riservava i suoi fondi ad una ristretta élite di intellettuali e universitari. Il nostro progetto è di renderla al contrario accessibile al pubblico più vasto».

Lungo il percorso si fa la conoscenza del proprietario di casa e della cerchia di intellettuali, artisti e uomini di scienza che lo circondavano, i soli ai quali apriva i suoi «archivi», e che accettavano di posare per lui facendosi ritrarre nel suo studio. Albert Kahn, che era nato a Marmoutier, in Alsazia, diventata tedesca nel 1871, a soli sedici anni partì per Parigi, dove divenne amico del filosofo Henri Bergson. Nel 1898 fondò la sua banca. Kahn fu un uomo molto aperto per il suo tempo, un pacifista che difese i diritti delle donne e dei lavoratori e la laicità. Poco alla volta riuscì a dare corpo al suo ideale, documentare il mondo di inizio XX secolo «fissando aspetti, pratiche e modi dell’attività umana la cui scomparsa fatale è solo questione di tempo», in modo da poterlo trasmettere alle future generazioni in una prospettiva di pace e progresso.

Per raggiungere il suo scopo, affidò la coordinazione del progetto al geografo Jean Brunhes, formò una decina di «operatori» all’uso degli strumenti fotografici del tempo e del video e li inviò in una cinquantina di paesi del mondo con una lista di istruzioni: immortalare cerimonie religiose, scene di vita militare, danze, strumenti di lavori, mezzi di trasporto, case, abiti e così via.

Nel percorso sono esposti alcuni oggetti appartenuti allo stesso Kahn tra cui la grande e solida valigia di cuoio che commissionò al fabbricante di borse Louis Vuitton per trasportare i pesanti e fragili strumenti di lavoro degli operatori (cavalletti, pellicole e tutto il materiale per le autocromie). Un grande dispositivo digitale interattivo, di forma circolare, permette al visitatore di esplorare la diversità della collezione, «la più vasta al mondo, seguita da quella del National Geographic, che presenta però circa la metà di autocromi», divisa in quattro temi: etnologia, attualità, viaggio, geografia. Tramite dei tablet si possono selezionare, ingrandire le immagini, ottenere tutte le informazioni e visionare i video.

Nel 1914, Stéphane Passet documentò le cremazioni indù in India. Nel 1919 Lucien Le Saint realizzò le prime immagini dal fronte. Nel 1927, Frédéric Gadmer riportò dei film da Afghanistan, Iran e Iraq. «Il film e il video acquisiscono una dimensione documentarista, spiega David-Sean Thomas, responsabile delle collezioni. Non si cerca la spettacolarizzazione delle immagini, anche se ogni operatore ha una propria sensibilità ed esiste sempre la tentazione di fare una bella immagine per conquistare i visitatori privilegiati di Boulogne, come nelle belle scene di tramonti o le suggestive immagini di ghiacciai».

Fino al 13 novembre il museo presenta, negli spazi del secondo piano, la mostra «Autour du monde». Quanto alla programmazione futura, sono previste due mostre ogni anno. Questa prima esposizione, in parte concepita durante la pandemia di Covid-19, esplora «il tema più caro per Kahn, quello del viaggio, e la sua rappresentazione tra i primi anni del XX e del XXI secolo, con immagini attinte dalle collezioni del museo, alcune delle quali mai esposte prima, ma anche più contemporanee», spiega Magali Mélandri.

La mostra trae ispirazione dal primo giro del mondo documentato di Kahn, della durata di quattro mesi, tra il 1908 e il 1909, da Parigi a New York, passando per Cina, Giappone, Sri Lanka, e tornando sulle rive del Mediterraneo. Fu in quel viaggio che scaturì l’idea degli «Archivi del Pianeta». Kahn partì con il suo autista e meccanico, Albert Dutertre, che aveva avvicinato alla fotografia e al cinema. Dutertre realizzò più di quattromila lastre stereoscopiche, in bianco e nero e a colori, e duemila metri di film. Tutti i giorni annotò in un quaderno quello che aveva visto e le sue sensazioni.

La mostra è anche occasione per ricordare la vocazione altruistica e formativa di Kahn: istituì infatti delle borse universitarie che permisero a centinaia di studenti di esplorare il mondo. Le immagini, frutto di quelle peregrinazioni, sono esposte ora per la prima volta e affrontano temiquali la nascita del turismo e l’invenzione del souvenirfino ai viaggi di massa e ai nuovi strumenti digitali di riproduzione dell’immagine. Sono esposti gli scatti di Bernard Ploussu, Max Pam, Catherine Hyland e Simon Vansteenwinckel, di cui le foto della pandemia chiudono il percorso.

Uscendo dalla mostra temporanea, le pareti trasparenti del museo permettono di avere un’altra bella veduta sul giardino dove prosegue il percorso della visita, tra i viali alberati e i diversi edifici d’epoca restaurati e trasformati in luoghi tematici di esposizione. Appassionato di Giappone, il banchiere si fece realizzare, a partire dal 1897, un villaggio in stile nipponico con tanto di padiglione per il tè e un ponte laccato di rosso. Una sezione del parco è allestita invece in stile inglese, con un ruscello e un cottage. Le serre si affacciano su un parterredi fiori tipico di un giardino à la françaisedell’Ancien Régime e sul roseto, opera del 1895 dei paesaggisti Henri e Anchille Duchêne. Kahn volle anche un «bosco blu» con pecci del Colorado e un «bosco dei Vosgi», per il quale furono procurati faggi e abeti bianchi dalla regione della sua infanzia.

Musée départemental Albert-Kahn, nuovo edificio dell'architetto Kengo Kuma © CD92/Julia Brechler

Altri articoli dell'autore

Un centinaio di sculture, disegni e incisioni, con documenti d’archivio e fotografie, ripercorrono alla Fondation Maeght di Saint-Paul-de-Vence la carriera di una delle scultrici più influenti del ’900

La riapertura della dimora di famiglia in Provenza e dell’atelier è l’occasione per riunire oltre 130 opere «del precursore del Cubismo, del Fauvismo e dell’Arte astratta»

Per la prima volta la raccolta qatarina espone opere contemporanee, compresi gli italiani Guglielmo Castelli e Jem Perrucchini

Negli ultimi quattro anni un giagantesco cantiere ha interessato il singolare edificio costruito per l’Esposizione universale di Parigi del 1900 recuperando l’elemento caratterizzante della sua architettura, la luce, andata persa con le suddivisioni interne succedutesi nel tempo