Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe Calabi

Leggi i suoi articoliLa Corte costituzionale, con sentenza 88/2025, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo nella parte in cui stabilisce il termine fisso di un anno (dal momento di adozione dell’atto invalido) per l’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di annullamento di ufficio di provvedimenti autorizzativi ritenuti illegittimi. Tra questi, la sentenza ha fatto riferimento agli attestati di libera circolazione, malgrado riguardino beni attinenti al patrimonio artistico della Nazione tutelato dall’art. 9 della Costituzione.

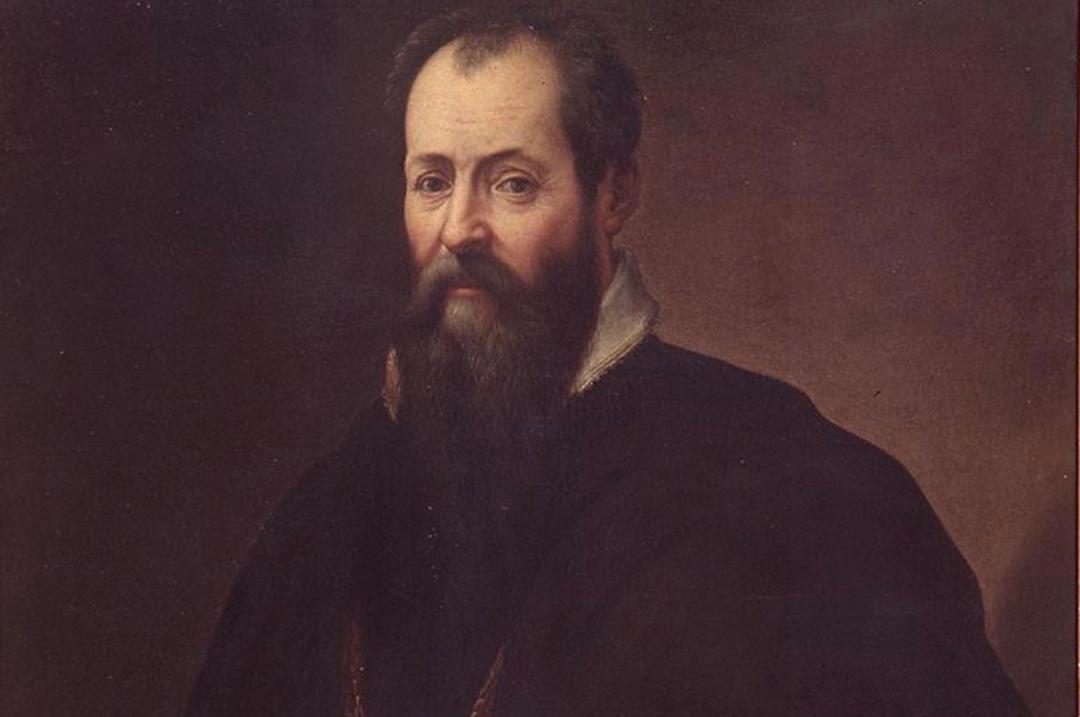

Il caso riguardava l’annullamento in autotutela avvenuto nel 2021 di un attestato di libera circolazione per un dipinto rilasciato nel 2015, ossia sei anni prima dell’annullamento. Al momento dell’uscita dal territorio nazionale il dipinto, raffigurante una figura femminile, era stato attribuito a «Scuola italiana-XVI secolo». Dopo approfonditi studi, a diversi anni dall’esportazione, il dipinto è stato attribuito a Giorgio Vasari e individuato come «Allegoria della pazienza», fino ad allora ritenuto corrispondere a un esemplare custodito presso la Galleria Palatina di Firenze.

Il Tar del Lazio aveva ritenuto legittimo l’annullamento tardivo, nonostante fosse intervenuto ben oltre il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge 241/1990. Il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva 215/2024, ha escluso che il proprietario avesse rilasciato false dichiarazioni al momento della richiesta del permesso, circostanza idonea a consentire di superare il termine di 12 mesi. Tuttavia, ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell’art. 21-nonies con gli artt. 3, 9, 97 e 117 della Costituzione, ritenendo irragionevole il termine fisso stabilito per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela in presenza di interessi pubblici prevalenti, come la tutela del patrimonio culturale.

La Consulta ha ripercorso l’evoluzione storica del potere di autotutela, che si estrinseca nell’annullamento d’ufficio tramite riesame di atti già adottati al fine di garantire l’interesse pubblico.

L’annullamento in autotutela è storicamente partito dal principio di inesauribilità del potere dell’Amministrazione di ritirare i propri atti, unicamente limitato dalla verifica di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento.

Anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza europea (cfr. caso Alpha Steel, causa 14/81), il principio di inconsumabilità del potere di autotutela è stato dapprima scalfito dalla previsione dell’art. 21-nonies introdotta con la legge 15/2005 che ha disposto che tale potere debba essere esercitato in un termine «ragionevole».

Una successiva erosione del principio di inesauribilità è avvenuta con l’introduzione di un termine fisso di 18 mesi per i provvedimenti autorizzatori e di attribuzione di vantaggi economici (legge «Madia» n. 124/2015), successivamente ridotto a 12 mesi con la legge 108/2021.

L’articolo 21-nonies prevede tuttavia che se l’atto amministrativo che l’Amministrazione intenda annullare è imputabile alla falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato interessato, il termine fisso decadenziale decorrente dalla data dell’atto non sarà applicabile e potrà riespandersi il «termine ragionevole» che inizia a decorrere dalla data della scoperta dell’Amministrazione dei fatti falsamente rappresentati.

La Corte ha precisato le ragioni alla base dell’evoluzione normativa: la sempre maggiore attenzione al valore della certezza delle situazioni giuridiche e la tendenziale attenuazione di privilegi riconosciuti all’Amministrazione, a fondamento di un «nuovo paradigma» nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparenza e della certezza.

La sentenza ha dato amplio risalto alla tutela dell’affidamento incolpevole che un privato può riporre in un titolo autorizzativo all’esportazione e ha ritenuto che l’art. 21-nonies, in quanto applicabile al patrimonio culturale, non sia incompatibile con la Costituzione.

Infatti, la tutela del patrimonio culturale si realizza già nel procedimento finalizzato al rilascio dell’attestato di libera circolazione in cui l’Amministrazione ha un ampio potere istruttorio non soggetto a termini decadenziali (ad esempio, il silenzio-assenso non si applica al procedimento). Viceversa, il potere di riesame è distinto da quello esercitato in primo grado e non è irragionevole la scelta legislativa di sottoporlo a termini decadenziali anche con riferimento alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, in quanto tali interessi sono già stati oggetto di tutela nella precedente fase di esercizio del potere amministrativo.

Quindi, fatto salvo il caso in cui un atto sia imputabile a falsa rappresentazione (od omissione colpevole) di fatti dell’istante, in tutti gli altri casi secondo la Corte devono prevalere «sia la posizione di “matrice individuale” dell’affidamento del destinatario del provvedimento favorevole, sia simultaneamente l’interesse di “matrice collettiva” alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici, anche con riferimento ai terzi».

È interessante rilevare come per la Corte «l’opzione invocata di inoperatività del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti autorizzatori potrebbe generare una situazione di incertezza nella vita dei cittadini e delle imprese idonea a incidere negativamente, in un’ottica più complessiva, sulle dinamiche del mercato (come nella specie su quello dell’arte) e sulla fiducia degli investitori: in definitiva, sull’affidabilità del “sistema Paese”».

Il riferimento alle «dinamiche del mercato dell’arte», alla «fiducia degli investitori» e all’«affidabilità del sistema Paese» è musica per le orecchie degli operatori del mercato, dei collezionisti e dei musei stranieri.

Altri articoli dell'autore

I nuovi obblighi in materia di circolazione di opere d’arte, per regolare l’ingresso di beni culturali extraeuropei nell’Ue e prevenirne i movimenti illegali, entreranno in vigore a fine mese

Una proposta di legge delega cerca di fare chiarezza tra i diversi tipi di investimento nell’arte.

Nel rispetto del diritto di prorpietà, in fatto di esportazione e circolazione di beni culturali, basterebbe prendere esempio dalle buone pratiche dei paesi europei confinanti o vicini all’Italia

La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 21 novembre 2023, n. 9962 costituisce un importante precedente per la disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali in Italia