Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoli«Il ruolo del direttore di un museo non è studiare le collezioni, ma aprire a tutti le porte del museo, ai giovani soprattutto. Non dimentichiamo che il Louvre è stato fondato nel 1793, dopo la Rivoluzione, con lo scopo preciso di occuparsi dell’educazione dei popoli. I musei europei sono figli del Secolo dei Lumi, sono strumenti messi a disposizione di tutti per accedere alla cultura, e la cultura è il solo baluardo che abbiamo contro le derive di ogni forma di totalitarismo ed estremismo. Se non ci credessi, cambierei mestiere».

Philippe Costamagna è specialista del Rinascimento fiorentino e la sua tesi di dottorato alla Sorbona su Pontormo, pubblicata nel 1994, è un testo di riferimento sul maestro toscano. Dal 2006 è il direttore del Palais Fesch-Musée des Beaux Arts di Ajaccio, fondato nel 1852 grazie alla donazione del cardinale Joseph Fesch, zio di Napoleone. Il museo, che accoglie 50mila visitatori all’anno, conserva la seconda collezione di pittura italiana in Francia, dopo il Louvre. Conta una «Vergine con Gesù bambino» di Botticelli, una «Leda» di Veronese, un «San Giacomo» del Vasari e molto altro.

Costamagna è anche un «esperto dello sguardo», un connoisseur che, con metodo e sensibilità, sa riconoscere il tocco di un artista, attribuisce i quadri e scova i falsi. Una delle sue più belle «scoperte» è del 2005 quando, insieme a Carlo Falciani, restituì al Bronzino uno splendido «Cristo in croce» del Musée des Beaux-Arts di Nizza, inizialmente attribuito a Fra Bartolomeo.

Ci parla, in italiano, di sé, del suo lavoro, dell’Italia, un Paese cui è molto legato (anche per le lontane origini piemontesi della sua famiglia). E parla della Francia che, in un clima di minaccia terroristica, pesante anche per il mondo della cultura, ha appena respinto nelle urne gli estremismi per eleggere un nuovo presidente progressista.

Come ha accolto l’elezione di Emmanuel Macron?

Condivido con tanti l’idea che Macron porti con sé la speranza di cambiamento. La sua mentalità positiva, forse legata alla giovane età, rompe con il negativismo poco costruttivo del passato e i discorsi di chiusura del Front National. Macron ha promesso di voler fare della cultura una delle priorità del suo mandato e garantire l’accesso alla cultura per tutti. Bene. È un discorso che già faceva André Malraux ai suoi tempi. Staremo a vedere.

Che cosa si aspetta dal nuovo Governo?

Per i musei non mi aspetto granché. Il ministero non ha nuovi budget e ha altre priorità. I musei di provincia non ricevono fondi statali. Tutto passa per le Regioni e i Comuni. Allora, ogni iniziativa che verrà presa a livello ministeriale per far capire ai responsabili locali che investire nella cultura è essenziale per il tessuto sociale, per i nostri giovani, è la benvenuta. Se è vero che l’accesso alla cultura per tutti è una priorità, mi aspetto che ci aiutino a raggiungere questo obiettivo.

I musei, soprattutto a Parigi, conoscono da un paio di anni un calo importante della frequentazione legato anche alla minaccia terroristica. Come far fronte alla situazione?

Bisogna precisare che il calo di frequentazione dei musei è legato al calo del turismo di massa. Nei musei mancano gli stranieri, i francesi invece continuano ad andarci. Il museo non deve essere ridotto a un oggetto turistico. È uno strumento di educazione del popolo, e della popolazione locale innanzi tutto. Non vale solo per la Francia. Il turista visita i musei quando va all’estero ma poi boicotta quelli vicini a casa sua. I musei francesi dovrebbero trarre qualcosa di positivo da tutta questa situazione, prendendo iniziative per potenziare il loro ruolo primario.

I visitatori vogliono vedere i capolavori ma questi sono a Parigi e non si spostano. Allora per un museo regionale mi pare che sia un po’ complicato…Quello della centralizzazione della cultura è un grosso problema per la cultura in Francia. In alcuni settori, come la danza, la decentralizzazione è in corso e sta funzionando. Da qualche anno qualcosa si muove anche per i musei. Alcune esperienze, come il Pompidou itinerante, non hanno funzionato, ma è bene provare. Ritengo che la priorità dei grandi musei parigini non dovrebbe essere l’estero, come spesso è, purtroppo, ma la regione. Certo, i capolavori continuano a non spostarsi. C’è la questione dei costi elevati delle assicurazioni, ma non è la sola spiegazione. I conservatori si aggrappano alle opere, ma devono capire che i capolavori sono patrimonio nazionale. È la mentalità che deve evolvere. Ma non generalizziamo. Ormai il Musée d’Orsay, il Centre Pompidou e il Musée Picasso, per esempio, collaborano con i musei regionali. Senza il Musée d’Orsay, che a differenza del Louvre e del Pompidou ha deciso di non delocalizzarsi, non avremmo mai potuto organizzare la mostra «Bacchanales modernes» dello scorso anno.

Rivolgersi innanzi tutto al pubblico locale vuol dire convincere le persone a tornare più volte nello stesso museo. Come riuscirci?

I soli artisti di richiamo ormai sono Leonardo e Caravaggio. Il Louvre ha avuto un grande successo con Vermeer. Ma la classica monografica su Poussin o Boucher non funziona più. Allora bisogna raccontare delle storie. Il pubblico ha bisogno di esperienze immersive. Un esempio di mostra che funziona oggi è «Jardins», in corso al Grand Palais fino al 24 luglio. È costruita come una passeggiata in un giardino, il visitatore si sente come dentro un romanzo e scopre opere e artisti che non conosceva. Insomma, è felice.

Che rapporto ha con i musei italiani?

Penso che siamo uno dei musei che collabora di più con le istituzioni museali italiane. Per esempio, dopo esserci occupati del Seicento lombardo e di quello fiorentino, ora stiamo lavorando sul Seicento veneziano in collaborazione con la Galleria dell’Accademia. Questa estate invece proponiamo, in collaborazione con Napoli, una mostra su Carolina Bonaparte.

Qual è la sua opinione sul sistema museale italiano?

Il problema del rapporto tra pubblico e musei vale per tutti i Paesi. In certi è più facile, in altri meno, ma ovunque si procede per tentativi. È quello che fanno anche i colleghi italiani: ci provano. Ammiro molto la Galleria Borghese. È un posto speciale: il visitatore è dentro una casa che racconta la storia di una collezione e di una famiglia. Grazie ad Anna Coliva, la sua direttrice, è diventato a mio avviso il museo più importante di Roma. Credo più nelle iniziative personali che nell’azione dei ministeri. Quando i Governi chiedono ai musei di essere sempre più economicamente autonomi snaturano il ruolo del direttore. Si rischia di prendere decisioni sbagliate. Guardate tutto questo merchandising che male fa all’arte. Il nostro compito non è guadagnare soldi. Non siamo musei americani, per fortuna!

Parliamo un po’ di lei. Com’è nata la sua passione per l’arte?

Da bambino i mie nonni mi portavano al museo e io ci andavo volentieri. Il momento più forte è stato la visita della mostra di André Malraux sul «Musée Imaginaire» alla Fondation Maeght. Era il 1973 e io avevo 14 anni. Fu uno shock intellettuale. Mi resi conto che con l’arte si possono raccontare delle storie, risvegliare delle emozioni. In quel momento decisi che da grande avrei fatto lo storico dell’arte. Senza la mia famiglia, non avrei mai fatto questo mestiere.

Ma non tutti i bambini hanno la stesse opportunità…

Se questo ruolo educativo non può essere svolto dalla famiglia, il testimone passa alle scuole. Portare i bambini al museo oggi è facile. Personalmente adoro quando le scolaresche vengono al Palais Fesch. Il museo è un luogo vivo, più c’è rumore e più vive. Invece è difficile far venire gli adolescenti. Per questo ad Ajaccio abbiamo aperto il museo alla danza, al teatro. I nostri mediatori culturali vanno nei quartieri difficili con una «valigetta», una sorta di museo portatile da mostrare ai giovani. Speriamo di risvegliare il loro interesse e di farli venire. Certe volte funziona. Ma a differenza dell’Italia, il grosso problema della Francia è che la storia dell’arte non si insegna nelle scuole medio-superiori. Invece è uno strumento di grande apertura mentale.

Come lo spiega?

Sarà perché è una disciplina fatta di sensazioni, mentre la Francia è il Paese della ragione.

Quando ha cominciato a interessarsi all’arte italiana?

Scoprii Piero della Francesca all’Ecole du Louvre seguendo i corsi di Michel Laclotte, che all’epoca era il direttore delle Pitture del museo. Ne rimasi affascinato. Mi innamorai davvero grazie a Sylvie Béguin e alle sue lezioni su Raffaello.

Lei è un connoisseur. Un «occhio», come si definisce nel suo libro «Histoires d’œils», che uscirà in Italia nei prossimi mesi. Come si diventa «occhio»?

In Italia c’è una lunga tradizione longhiana ed è per questo che è lì che si trovano i migliori «occhi». In Francia invece non si insegna a guardare le opere. Per quanto mi riguarda, arrivando in Italia per la mia prima tesi, dedicata al ritratto fiorentino, entrai subito in contatto con Mina Gregori e passai giornate intere nelle famose fototeche di Firenze per identificare un corpus di artisti. Quando si lavora sui piccoli artisti si scopre che non tutti i quadri attribuiti al Bronzino o a Pontormo sono davvero dei Bronzino e dei Pontormo. Si deve essere un po’ bulimici, guardare tante opere, incamerarle nella memoria. Io cominciai così. Poi, dopo anni, le persone iniziarono a chiedere il mio parere e capii di essere diventato un «occhio».

Si può rischiare di prendere un abbaglio?

Certo! Ci sono due grandi rischi. Il primo è di farsi corrompere dal mercato e proporre attribuzioni, di cui non si è certi, con lo scopo di ricevere del denaro. Un vero «occhio» non ci cade. Ma c’è un altro rischio molto più sottile. Talvolta si vuole talmente credere nella scoperta che il desiderio di scoprire può far diventare ciechi.

Quali sono i suoi prossimi progetti per Ajaccio?

Sto partecipando alla creazione di un nuovo museo su Napoleone e la famiglia Bonaparte, il Palais Bonaparte, che aprirà nel 2021, data dell’anniversario della morte di Napoleone, nell’attuale municipio. Racconterà il percorso di una famiglia che, per un secolo e mezzo, ha fatto la storia in Europa. La Corsica ne ha bisogno per rilanciare la sua economia e penso che la Francia sia pronta ad avere un museo su Bonaparte.

Altri articoli dell'autore

Un mondo in ogni stanza, da Granada alla Cina: la dimora dello scrittore prolifico e collezionista compulsivo, ossessionato dalla morte, era un modo per fermare il tempo

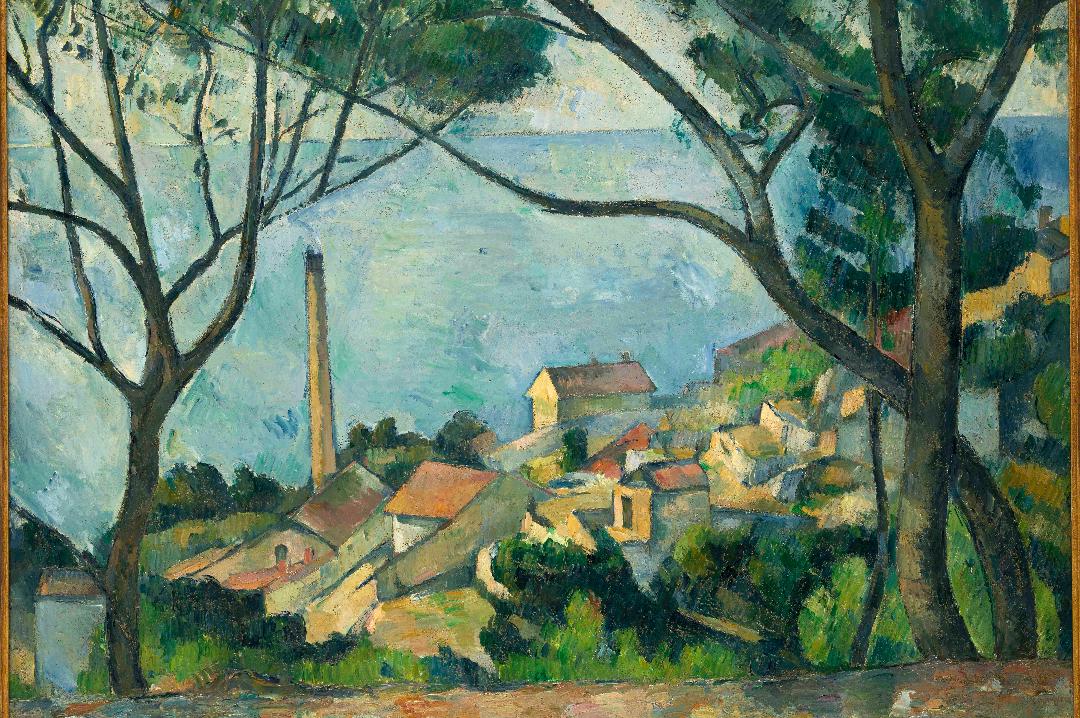

Un percorso pedonale in città. Un itinerario di 4,6 chilometri che collega il centro alle campagne, dove ogni curva offre scorci pittoreschi sulla montagna Sainte-Victoire. La rassegna «Cezanne 2025», che presenta la riapertura di due luoghi emblematici nella sua vita. E la mostra al Musée Granet

Al Mucem oltre 300 opere raccontano l’importanza del cielo per la vita e per l’uomo

La 56ma edizione dei Rencontres de la Photographie rende omaggio alla memoria femminile e femminista con Letizia Battaglia e Nan Goldin