Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliC’è un momento, al crepuscolo, in cui un solo astro si accende nel cielo ancora chiaro: è il pianeta Venere, detto anche la «stella del pastore», poiché per secoli ha guidato il ritorno dei pastori con le loro greggi. Nella poetica tela di Camille Corot «L’Étoile du Berger» (1864), questo bagliore solitario è un invito alla contemplazione. Dai tempi antichi, le civiltà mediterranee hanno cercato di leggere le stelle e di capirle per regolare la propria vita.

Il cielo stellato è l’affascinante tema della mostra del Mucem, Marsiglia, «Lire le ciel» (dal 9 luglio al 5 gennaio 2026), un viaggio cosmico che si percorre con i piedi sulla Terra. Il cielo che si racconta al Mucem è quello osservato dai campi, dai ponti delle navi, dai deserti e dai monti; è il cielo del pastore, del contadino, dell’astrologo, dello scienziato, del poeta, del mistico. «Il cielo stellato è un tema di società ultracontemporaneo, in cui si mescolano scienza e credenza popolare: l’astronomia, per la quale abbiamo un gusto molto personale, e l’astrologia, onnipresente oggi sui social, spiega Enguerrand Lascols, conservatore al Mucem, che ha curato la mostra insieme a Juliette Bessette, docente di storia dell’arte all’Università di Losanna. Esiste un’infinità di culture del cielo. Presentare la mostra al Mucem, in quanto museo di società e di civiltà del Mediterraneo, ci ha permesso di definire un quadro geografico e cronologico. La nostra è dunque una storia dell’astrologia e dell’astronomia nel Mediterraneo, dalla Mesopotamia ad oggi, passando per il mondo greco, l’Egitto e il mondo arabo-musulmano medievale. Una storia che è anche un incontro tra culture. È nel Mediterraneo che sono nati i nomi ufficiali delle stelle e delle costellazioni ed è qui che si è costruita la nostra cultura del cielo». La chiave della mostra è anche di conservare sempre uno punto di vista «terrestre», senza mai farsi sedurre dalla tentazione della conquista spaziale: «Le stelle hanno aiutato gli uomini a elaborare calendari, a ritmare la vita sociale, le feste religiose, a determinare i cicli dell’agricoltura, l’hanno guidato nella navigazione. Non si tratta qui di esplorare l’universo per dominarlo, ma di riconciliarci con le stelle: osservare le stelle è anche osservare noi stessi, la Terra», aggiunge Juliette Bessette.

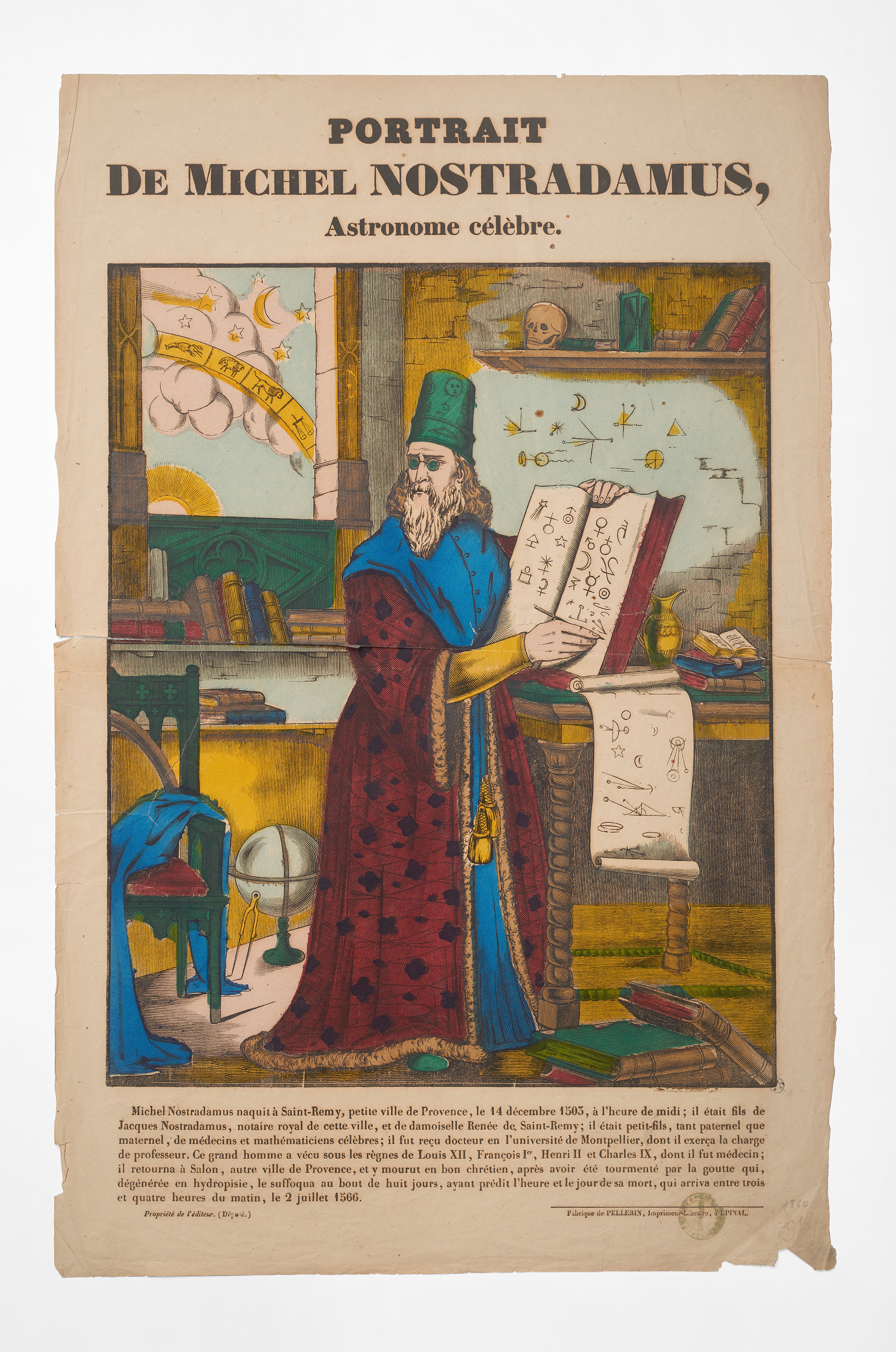

Ritratto di Nostradamus, XIX secolo. © Mucem_Marianne Kuhn

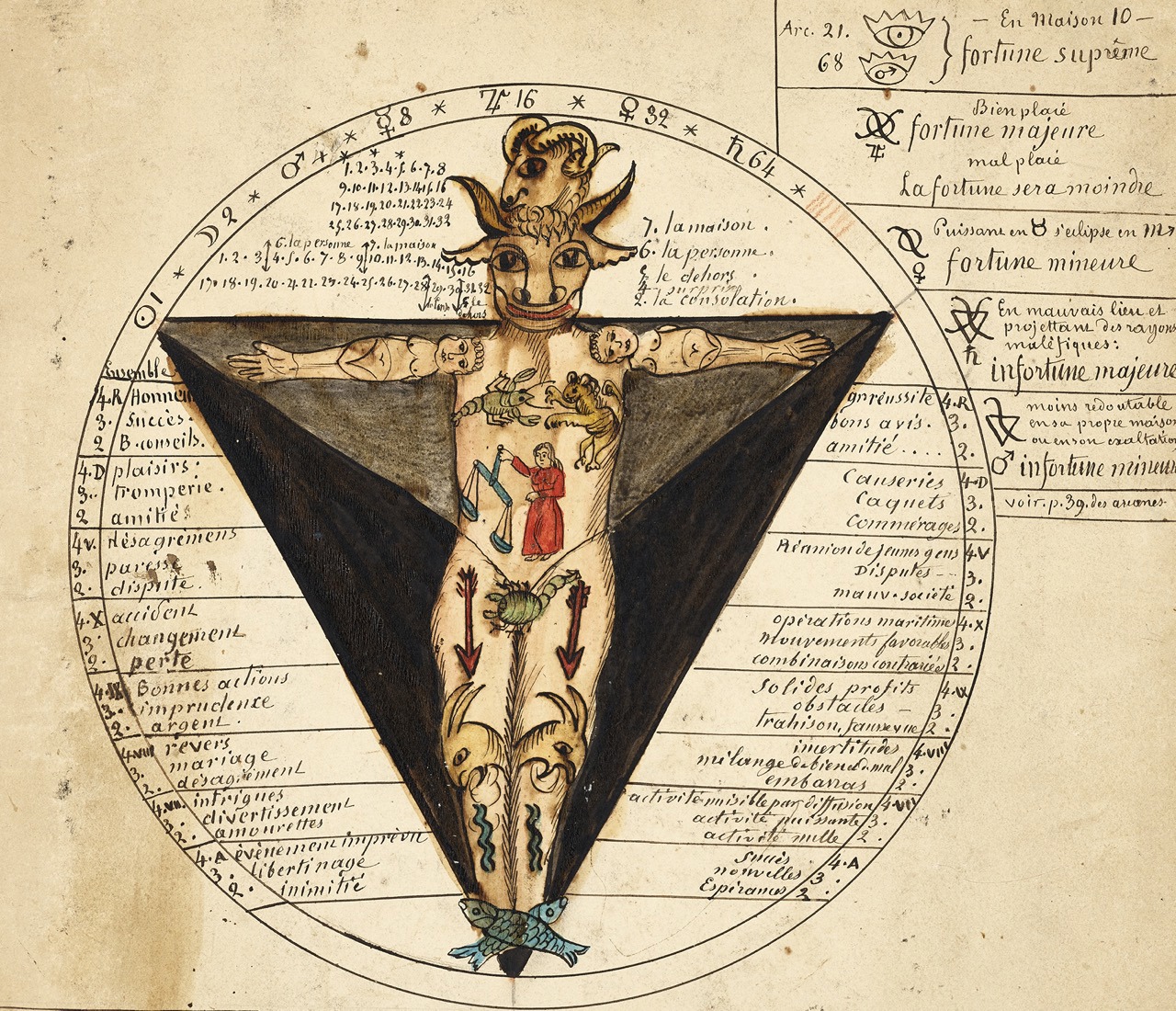

L’uomo zodiacale, Archivi del mago Belline, XIX secolo, Mucem. © Mucem_Marianne Kuhn

Il percorso, in oltre 300 opere, con prestiti anche da musei italiani, tra cui il Museo Galileo di Firenze, si articola in sei sezioni. Oggetti d’uso, racconti orali e credenze astrologiche mostrano come il cielo sia stato sempre un riferimento per la vita e la cultura. Oggetti antichi testimoniano la circolazione del sapere fra Oriente e Occidente: una rara sfera celeste in stile arabo-cufico dell’XI secolo, prestato dalla Bibliothèque nationale de France, un affresco proveniente da Pompei (I secolo) prestato dal Museo archeologico di Napoli, un manoscritto miniato del «Libro delle stelle fisse» di al-Ṣūfī (verso il 964), anch’esso della Bnf. Il Louvre ha prestato una quarantina di opere, separandosi dalla tela di Jan Vermeer «L’astronomo» (1668), esposto a Marsiglia accanto a «L’astronomo» di Luca Giordano (1655), del Musée des Beaux-Arts di Chambery: un «confronto interessante tra due opere che, nate nella metà del ’600, mostrano due approcci artistici diversi di considerare la figura dell’astronomo, l’uno dall’Olanda, l’altro da Napoli. Si nota per esempio che sul tavolo del dipinto di Vermeer è presente un astrolabio, uno strumento simbolo della cultura arabo-musulmana ereditato dagli scienziati del XVII secolo», osserva Enguerrand Lascols. La mostra ricostruisce anche per la prima volta l’atelier del Mage Belline, un veggente parigino molto celebre negli anni ’60-70 che lasciò tutti i suoi archivi all’ex Museo delle arti e tradizioni popolari, ormai chiuso, le cui collezioni hanno raggiunto il Mucem.

Lungo tutto il percorso sono presentate opere di 16 artisti contemporanei scelti «per le loro capacità di entrare in risonanza con opere e tematiche antiche. Sono artisti che lavorano in Paesi del Mediterraneo e che affrontano tematiche legate alla divinazione, alle superstizioni e a temi più contemporanei come l’inquinamento luminoso, spiega Juliette Bessette. Tra questi, Abdelkader Benchamma, che rivisita il tema delle comete, Caroline Corbasson, la cui serie “Starlight” è un delicato erbario di fiori cresciuti sotto i cieli protetti delle Cevenne, Anaïs Tondeur che si interessa alle narrazioni intorno alla Luna o ancora Mohssin Harraki che lavorato sull’iconografia delle costellazioni. Esponiamo poi una bella opera di Thierry Cohen della serie “Villes éteintes”, del 2021, che mette a confronto due foto di cieli notturni, da lui scattate, l’una a Venezia, l’altra in una località del sud Dakota preservata dall’inquinamento luminoso. I cieli del Mediterraneo sono tra i più degradati al mondo». Il paradosso che la mostra solleva è appunto che se l’astronomia è una scienza sempre più precisa, permettendo di osservare galassie sempre più lontane, la nostra capacità di vedere le stelle a occhio nudo invece si riduce: «Nell’antichità, e fino al periodo industriale, si potevano vedere circa 3mila stelle nel cielo. Oggi, in città come Marsiglia, Atene, Algeri, impattate dall’inquinamento luminose, ne vediamo 50. Stiamo perdendo quel legame millenario con il cielo stellato che è centrale nella nostra cultura mediterranea», spiega Enguerrand Lascols. La mostra è allora un invito a uscir a riveder le stelle. In chiusura, un’installazione di Sara Ouhaddou, che fa la sintesi tra le diverse culture del cielo, ricorda che guardare le stelle porta inevitabilmente a guardare anche la Terra.

Camille Corot, «L’Etoile du berger», 1864. © Mairie de Toulouse, Musée des Augustins, photo: Daniel Martin

Thierry Cohen, «Venice», 2021. © Thierry Cohen