Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Per me un tempo continua e non smette, quando ritorna è lo stesso tempo, anche se è diventato diverso. Questo senso di non avere il tempo mi avvicina in modo non sistematico e mentale, soprattutto fisico, a certi modi di pensare orientali, che non hanno proprio il senso del tempo». È in base a questa non adesione al senso del tempo, che per Mario Merz, cui si devono le riflessioni sopra citate, una domenica poteva durare dieci anni, dal 1966 al 1976? Sono gli anni in cui l’Arte povera prende forma, si codifica e infine si avvia verso il tramonto. Una giornata in cui «non abbiamo fatto altro che pensare e passare una lunghissima domenica tra due immense e grigie settimane di lavoro che incombono prima e dopo (…). I critici, i galleristi e in seconda fila quelli che pagano qualche cosetta, i collezionisti, appaiono e spariscono ai nostri lenti ma leggermente stizzosi gesti di fastidio. Noi non stavamo lavorando, mentre pensiamo che essi quando appaiono (raramente) pensino che stiamo lavorando per la cultura e quindi per noi, per loro e per ciò che la cultura lentamente si fa vedere. Invece stiamo svestendo la cultura per vedere come essa è fatta. Ma questa svestizione è infinitamente lunga e ciò ci fa stare in questa domenica lunghissima».

Il tema del (non) senso del tempo per Mario Merz è stato riportato al centro della lettura critica di uno «tra i dieci artisti più rappresentativi del Novecento italiano» (Angela Vettese scripsit, ed è difficile dissentire) da una delle «Mostre in mostra», in un ciclo curato da Daniela Lancioni per il Palazzo delle Esposizioni di Roma. Tra il 2022 e il 2023 nelle sale della kunsthalle romana di via Nazionale, Lancioni ha ricostruito una mostra che di suo metteva alquanto in crisi il concetto di temporalità cronologica nella storia dell’arte, ed è quella che nel 1978 tre menti geniali del mondo galleristico, Luisa Laureati Briganti, Luciano Pistoi e Gian Enzo Sperone, presentarono alla Galleria dell’Oca, diretta appunto da Laureati. Mario Merz vi espose tre opere (stando agli archivi della galleria) insieme a dipinti di Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà, Filippo de Pisis, Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico e Alberto Savinio.

Era del resto il periodo in cui il pensiero postmoderno teorizzava un concetto di tempo circolare, una circolarità che ovviamente coinvolgeva anche il tempo dell’arte, non più tracciato nel superbo incedere dell’iperbole che da Altamira porta alla contemporaneità, in un’idea di continuo superamento, ma appunto nell’orizzontalità del cerchio; o, ma questo lo pensiamo noi ora, della spirale, un segno nel quale, in biologia, è inscritto lo sviluppo di un organismo, tema centrale nell’opera di Mario Merz. Ma nell’involversi della spirale, ricordava la storica dell’arte Mirella Bandini, è inscritto anche lo schema, mitico e psichico, del labirinto.

Tornando alla mostra curata da Daniela Lancioni, nel bel catalogo che l’accompagna Francesco Guzzetti si sofferma sulla posizione di Mario Merz tra i giganti della pittura italiana a lui precedenti facendo riferimento proprio allo scritto di Merz sulla «domenica lunghissima», apparso sul primo dei due fascicoli della rivista «La città di Riga» nel 1979. Era, quel 1978, il tempo in cui lo sguardo all’indietro di molti artisti, oltre al recupero di tecniche tradizionali come la pittura e la scultura, conduceva soprattutto al recupero di un rinnovato riscatto della figura dell’artista nel senso romanticistico del termine. La ricerca di Merz, del resto, continua Guzzetti, «non si era mai sottratta al confronto con la tradizione» e anzi «era sempre stata tesa allo svelamento delle radici culturali profonde della società e degli individui». In quella mostra, un grande dipinto, cui erano appoggiate le caratteristiche fascine più volte utilizzate all’artista, portava il romanticissimo, ma anche kafkiano, titolo di «Vento preistorico dalle montagne gelate». Opera concepita nel 1976 era, sottolinea ancora Guzzetti, ispirata a una «metafisica del tempo». La mostra del 1978 riportava Merz al suo Dna di uomo che sul significato del tempo si era interrogato a più riprese: in quella «lunga domenica» il pensiero marxista aveva identificato il concetto di tempo con quello di storia; il tempo metafisico di cui parlava Merz era invece più connesso, se non all’«eterno ritorno» di de Chirico e Savinio, certo a una dimensione infinitamente più estesa rispetto al tempo storico. E se Morandi era da sempre nel cuore di Merz, Balla e Severini, almeno nominalmente, riportano in luce le contiguità dell’Arte povera con il Futurismo (di cui Merz, sempre secondo Vettese, interpretò «fino in fondo le innovazioni proposte nei Manifesti teorici»). Ma è la stessa Lancioni, nel catalogo citato, a metterci in guardia rispetto ai rischi del gioco tentatore di «individuare delle affinità tra le opere di Mario Merz e quelle di alcuni pittori», soprattutto se si tiene presente «che il confronto, soprattutto là dove non avallato dalle dichiarazioni dell’artista, rimane nell’alveo dei tanti possibili».

Tempo metafisico o tempo anagrafico che sia, nel 2025 cadrà il centenario della nascita di Merz (a lui e a sua moglie Marisa la figlia Beatrice ha intitolato una Fondazione attiva a Torino e a Palermo), cosa che, fra l’altro, sottolinea il fatto che del nucleo storico dell’Arte povera fosse l’artista più anziano, e non di poco. Avere avuto vent’anni nel 1945 significava avere attraversato in piena coscienza la fase più tragica della storia dell’Italia moderna. Merz, alle carceri Nuove di Torino, dov’era stato rinchiuso dopo un volantinaggio antifascista, è compagno di cella di Luciano Pistoi, che così, in un’intervista a «Il Giornale dell’Arte», ricordava quel periodo: «La lettura serale, nella mia cella, era riservata al saggio di Brandi su Giorgio Morandi. Con me, ad ascoltare quello che per noi era il primo libro dove si parlava veramente di pittura, c’era Mario Merz. Lui sarebbe stato l’amico di sempre, compagno di tutte le avventure e della mia attività successiva. Ci eravamo conosciuti prima della clandestinità. Mi piaceva quella sua casa pazzesca, una sorta di chalet nei pressi del Monte dei Cappuccini a Torino; ci viveva con suo padre, uno svizzero di professione inventore, nonché ingegnere per la Fiat (…). Merz disegnava (…). Credo che l’arte sia una questione connaturata a Merz; l’ho sempre visto disegnare e dipingere, utilizzando come telai le ante delle finestre di quel bizzarro chalet. Già allora compariva, insistente, il motivo della spirale... Merz era già all’avanguardia: non a caso era entrato nelle grazie di Mattia Moreni, l’artista che per noi rappresentava la ribellione al gelo casoratiano della pittura torinese di quegli anni. Merz era affascinato da Moreni, e Moreni aveva capito che Mario era il più bravo dei giovani torinesi». Nel 1954 Merz tiene la sua prima personale a La Bussola, la galleria (oggi una libreria dell’usato) «controllata» da Luigi Carluccio, critico vicino alle poetiche neonaturalistiche di Francesco Arcangeli. Tocca a Pistoi, non ancora gallerista bensì critico de «L’Unità» (dunque politicamente non proprio in linea con Carluccio) recensirla: «Bisogna riconoscere al Merz, nei confronti soprattutto di molti altri giovani pittori, il deciso rifiuto di tutti quegli accorgimenti formali che possono facilmente strappare le lodi e intenerire gli amatori del quadro “ben dipinto”. Questo giovane pittore ama piuttosto avventurarsi in imprese più rischiose anche se di più lontano raggiungimento».

Mario Merz al Solomon R. Guggenheim Museum, lugio 1989

Nel 1957 è uno dei «Quattro pittori aformali» (con Soffiantino, Ruggeri e Saroni) alla Galleria Notizie, aperta dallo stesso Pistoi. Dovranno passare nove anni prima che l’energia, da lui dipinta in alcuni quadri, diventasse nelle sue opere parte fisica dell’opera: il tubo al neon, nelle opere del 1966, trapassa strutture di tela e oggetti d’uso quotidiano: un ombrello, una bottiglia, l’impermeabile dell’autore. La «lunghissima domenica» durante la quale si consuma, come dieci anni dopo scriverà Merz, «la spoliazione della cultura» inizia così. In Appunti per una guerriglia, il «manifesto dell’Arte povera», Germano Celant scrive: «Merz violenta gli oggetti e il reale con il neon. Il suo è un inchiodare drammatico che atterrisce. È un continuo sacrificio dell’oggetto banale e quotidiano quasi novello Cristo (il culto dell’oggetto è una nuova religio). Trovato il chiodo, Merz, da buon filisteo del sistema, crocifigge il mondo». Tra le «ore» che scandiscono quella «domenica», ci sono le opere e le mostre che consegneranno Merz ai libri di storia dell’arte.

1968: è l’anno della prima personale da Sperone, ma anche quello del primo igloo, «forma sintetica e naturale, la sua superficie come la più grande superficie nel minor spazio», sorta di archetipo architettonico nato dalla semplice operazione, spiegò una volta Merz, del sezionare a metà una sfera. 1970: appare nelle sue opere l’utilizzo della serie numerica concepita nel Duecento dal matematico Leonardo da Pisa detto Fibonacci: ciascun numero, da 1 all’infinito, è generato dalla somma dei due precedenti. È la successione che più efficacemente evoca una delle ossessioni di Merz, ossia la proliferazione e la crescita progressiva; 1973: entra in scena un altro elemento chiave nell’opera di Merz, il tavolo. I nove tavoli esposti da John Weber a New York possono ospitare da una a 88 persone, dunque un altro esempio di progressione numerica e di opera abitabile e fruibile; il tavolo, quadrato o sviluppato a spirale, è inteso come «sopraelevazione del terreno a un’altezza umanamente accessibile», ma anche come, dichiara a «Il Giornale dell’Arte» in un’intervista del 1990, «modello attivo anziché passivo: non, quindi, soltanto supporto, ma scultura che si rinnova di volta in volta in nuovi modelli. Il tavolo è una struttura fissa, portante movimenti e trasformazioni, insiti nel lavoro dell’uomo. Ho cominciato a pensare ai tavoli proprio in questo senso, quali portatori di energia e trasformazione»; ad esempio, la trasformazione subita dalla frutta e dagli ortaggi che, come offerte votive, Merz dispone sui suoi tavoli a spirale: questo accade alla Biennale di Venezia del 1978, quando la «lunghissima domenica» è già cosa di ieri. Ma nel 1976, quindi nella «sera del dì di festa», in una personale da Tucci Russo a Torino, oltre alle fascine (altro esempio di rappresentazione e proliferazione numerica e naturale) erano intanto apparsi, nelle sue installazioni, i pacchi di giornali, elemento di «un paesaggio moderno» costituito da materiali che rimandano alla contemporaneità, al presente e al luogo in cui l’opera è creata.

Ci sono, ovviamente, altre date altrettanto significative nella «domenica» di Mario Merz. Una di queste è la partecipazione all’edizione di Documenta del 1972, curata da Harald Szeemann. Una Documenta eretica e anarchica, come non poteva non essere una mostra firmata dal curatore svizzero. Questa partecipazione portò il critico Wieland Schmied, in un saggio pubblicato due anni dopo, a riflettere sulla collocazione di Merz nel contesto dell’arte contemporanea. «A Documenta V Mario Merz è stato accostato a due problematiche che non hanno direttamente a che fare l’una con l’altra: a quella delle “mitologie individuali” e a quella della “Conceptual art”. Ciò ha reso la sua collocazione particolarmente difficile (…). In una misura mai toccata finora, la mostra è stata l’espressione della rivolta del soggettivismo contro sistemi di ordinamento oggettivi divenuti sterili, del trionfo di teorie del mondo creative e private sugli schemi di pensiero della convenzione». Ma dove mettere Merz? Fra «i grandi autobiografi che avevano fatto della rappresentazione di ossessioni personali un ordinamento e una visione del mondo onnicomporensivi», cioè i portatori di «mitologie individuali», come ad esempio Joseph Cornell, o nella «cerchia della Conceptual art»? Schmied trovò allora per gli igloo e per tutta l’opera di Merz una definizione perfetta: se le creazioni della Conceptual art si possono paragonare a quell’iceberg che spunta dall’acqua solo per un decimo mentre gli altri nove «rimangono sott’acqua» e se «la parte migliore di un’opera “conceptual” è invisibile perché non si rivolge al nostro occhio ma al nostro intelletto» e sapendo che «questa parte dell’opera esiste e che proprio questa parte, che rimane chiusa ai nostri sensi, è quella sulla quale si fonda tutto ciò che percepiamo e ciò mobilita la nostra immaginazione», ebbene «il decimo visibile è ciò che i lavori di Mario Merz hanno in più rispetto alla massima parte delle testimonianze della Conceptual art, essendo questa, in ultima analisi, l’iceberg totalmente sommerso e invisibile che può raggiungere soltanto la coscienza di colui al quale i disegni e gli oggetti di Mario Merz, anche se accolti nelle zone fredde dello spirito speculativo, riservano pur sempre il privilegio di rimanere osservatore».

«My Home’s Wind» (2023) di Mario Merz, ZACentrale (particolare). Cortesia Fondazione Merz. © Mario Merz, Siae. Foto: Fausto Brigantino

Povero ma eretico

Eretico, allora, prima, durante e dopo quella Documenta, Merz lo fu in virtù del fatto che mantenne sempre un dialogo aperto nel rapporto tra arte e iconografia, un rapporto da cui prendeva le mosse una conversazione tra l’artista e Achille Bonito Oliva svoltasi nel 1977. Merz, che fra le altre cose era un perfetto mix di istintualità, talento e cultura, attenendosi alla definizione classica di «iconografia», cioè la disciplina attraverso la quale è possibile «cogliere rapporti fra l’opera d’arte e la cultura del tempo che l’ha prodotta, e indicare quali fattori abbiano potuto operare sulle intime qualità dello stile», fornì una risposta che potrebbe essere stata un capitolo di una sua dichiarazione di poetica: «In realtà io sto pensando che l’iconografia non sia un prodotto, ma sia semplicemente il termine stesso della vita, per cui gli uomini, nel momento che vivono, producono iconografia e la vita umana è iconografia in sé stessa». Merz, in quell’occasione, parlò di «prodotto iconografico totale, come lo è la cattedrale gotica», nata dalla confluenza e dalla coesistenza di tutte le arti. E tornò a parlare dell’igloo, «un tentativo di riassommare, di dire che è architettura però è anche una scultura, ma è anche una pittura, ma nel senso che io penso che nell’igloo c’è una sintesi superiore alle tre arti, c’è stata la prima intuizione di questo». Nel 1971, la progressione numerica di Fibonacci era entrata per la prima volta in relazione con una cattedrale dell’arte, non gotica ma pur sempre costruita su un archetipo, quello della spirale, per la Sixth Guggenheim International Exhibition, nel museo di Wright dove nel 1989, quando curatore per l’arte contemporanea del museo era Germano Celant, Merz avrebbe allestito una trionfale retrospettiva.

Esiste, indubbiamente, un’iconografia merziana, ma se la si vuole interpretare occorre fare capo alla duplicità dell’artista, nutrito di «mitologie personali» e di concetti universali. E di una visionarietà che scardinava il dogma minimalista e la tautologia concettuale attraverso l’arte dell’assemblaggio. Il «Crocodilus Fibonacci» era parte della quotidianità di Merz e di sua moglie Marisa, che lo avevano acquistato a un mercato delle pulci; forse il Balôn, vicino all’abitazione torinese dei Merz, nel palazzo settecentesco che più merziano di così non poteva essere, con i portali sormontati da due teste di cane: «Domini Canes» erano detti i frati dell’ordine di san Domenico, cui apparteneva quel complesso architettonico sino a una quindicina d’anni fa non ancora «gentrificato», oltre il quale si spalanca il mondo multietnico del quartiere di Porta Palazzo. L’animale preistorico o esotico o capace di evocare una storia naturale precedente all’uomo come elemento dell’opera ha una funzione precisa: «Quanto sono volgari i numeri rispetto all’alligatore… La sottigliezza e la finezza dell’animale rendono ancora più visibile la volgarità di quei numeri», spiegò una volta parlando di una sua installazione con, appunto, un coccodrillo impagliato e i numeri al neon della serie di Fibonacci: «Il neon fossilizza, la luce tecnologica fossilizza tutto. E così diventa una dichiarazione esplicita: la cosa è intrappolata. È quasi una cosa negativa, e particolarmente chiara quando il neon è accostato al coccodrillo o all’iguana». Lo stesso vale per le teste impagliate dell’antilope o della zebra, come in altre opere della metà degli anni Settanta, ma anche nella «motocicletta fantasma» con le corna bovine al posto del manubrio concepita nel 1972 sempre per Documenta: in uno splendido saggio del 1999 per una monografia edita dal Centre Pompidou, Françoise Ducros lo paragonò a un minotauro picassiano. E ricordò che le opere con gli animali impagliati ebbero una parte fondamentale alla Biennale del 1986, dedicata al rapporto tra arte e scienza. Era il periodo in cui la storia dell’arte riscopriva la tradizione della Wunderkammer e Adalgisa Lugli scriveva della sopravvivenza dei «cabinet de curiosités» nella pratica dell’assemblage e della installazione da parte di alcuni artisti.

Mario e Marisa Merz

La doppia anima di Merz, la sua composita formazione, hanno condotto gli storici dell’arte e non solo loro ad accostarlo a Joseph Beuys, altro anarchico ed eretico del XX secolo, anche se la sovrapposizione non può combaciare, avendo ad esempio rinunciato Merz alla pratica performativa e soprattutto a fronte della complessità culturale e iconografica (appunto) dell’artista italiano rispetto al collega tedesco. Harald Szeemann, che è stato anche il miglior interprete dell’opera di Beuys, era un convinto e partecipe sostenitore di Merz come erede della grande tradizione visionaria, mitica e utopica; scrisse nel 1990: «Definii mitologie individuali quelle degli artisti che hanno il coraggio di creare un proprio mito in questi giorni uniformati, intendendo con ciò la libertà, di cui artisti come Mario Merz, come Joseph Beuys ci hanno dato esempio nella loro opera e nella loro azione; libertà che, in tempi contrari ai miti, sostituisce la fantasia ai limiti del crescere. E ciò significa anche il coraggio di rimettere in luce l’incompiuto, l’ombra, l’altra faccia di ratio e logos». Un Merz proiettato nell’attualità sociale era quello proposto dalla mostra che nel 2019 al Pirelli HangarBicocca esponeva 31 igloo. Rosalind McKever, ad esempio, scrisse per «Apollo» che «scegliendo un percorso tra questi rifugi itineranti, gli spettatori possono scoprire che essi risuonano di nuovi significati, come i dibattiti politici, economici e ambientali contemporanei sulla migrazione». Ma non bisogna cadere nella tentazione di legare Merz a un tempo «storico» e banalmente reale. Lo conferma una vicenda che inizia nel 1999 e finisce nel 2003 a Milano, nella casa in cui l’artista era nato 78 anni prima. In ciò che accadde la letteratura prese il sopravvento sulla realtà. Ne è protagonista, oltre a Merz, lo scrittore ungherese László Krasznahorkai.

I fatti. Merz viene a sapere di un romanzo di Krasznahorkai pubblicato da poco in lingua tedesca in cui si parla di lui. Ovvia la curiosità dell’artista che s’immerge nella lettura. Nel libro, intitolato Guerra e guerra (in Italia lo ha pubblicato Bompiani, ma solo nel 2020, e Merz fu uno dei primi lettori dell’edizione tedesca), il protagonista, un tormentato archivista di nome György Korin, nel suo peregrinare s’imbatte in una fotografia di un suo igloo; gli viene spiegato che quell’opera è collocata nelle Hallen für Neue Kunst (un museo privato realmente esistito ma chiuso nel 2014) a Sciaffusa presso Zurigo. Korin ha un desiderio: vuole trascorrere l’ultima ora della sua vita in quell’igloo e dunque si mette in viaggio per la Svizzera. Ma arriva quando è notte, il guardiano gli proibisce l’ingresso e, preso dalla disperazione, Korin si uccide. Qui finisce la narrazione letteraria. E qui inizia il transito di Merz dalla storia reale all’epica. Krasznahorkai, infatti, ha raccontato in un’intervista che «Merz, dopo aver letto il libro, corse a trovare il direttore di questo museo (Urs Raussmüller, Ndr), erano amici, e gridò: “Perché non hai fatto entrare Korin nel mio igloo? Perché non hai fatto entrare Korin nel mio igloo?”. E il direttore rispose: “Cosa?”. E lentamente il direttore capì e cercò di spiegare: “Caro Mario, amico mio, György Korin non è una persona reale, è un personaggio di fantasia”. “Non ti ho chiesto se György Korin è una persona reale, ti ho chiesto perché non l’hai fatto entrare nel mio igloo!”. Il direttore non sapeva cosa fare. E dopo questa conversazione assolutamente folle protrattasi per un’ora, il direttore e la sua meravigliosa moglie trovarono una soluzione: promisero a Mario Merz che sarebbero andati tutti nel luogo di nascita di György Korin, nella piccola città dove inizia il romanzo e lì, Mario Merz avrebbe fatto un nuovo igloo per commemorare György Korin. Poco più di due settimane dopo, vennero a Budapest Merz e sua moglie Marisa e andammo in questa piccola città dove Mario voleva costruire un nuovo igloo». Sembrava che il sopralluogo non avesse soddisfatto Merz, così, continua lo scrittore, «siamo tornati a Budapest e ho accompagnato Mario e Marisa all’aeroporto. Eravamo soli, e Mario improvvisamente cominciò a fare schizzi, disegni dell’igloo che avrebbe fatto per Korin. Tornarono a Torino. Quattro mesi dopo, alle quattro del mattino, squilla il telefono di casa mia: “Sono Krisel” (la moglie del direttore del museo svizzero) “mi scusi, sono terribilmente dispiaciuta, so di averla svegliata, ma è una cosa molto importante”. “Che cosa è successo?”. “So che amavi molto Mario Merz e Mario, verso le tre, è morto”».

«Igloo di Giap» (1968) di Mario Merz

Altri articoli dell'autore

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

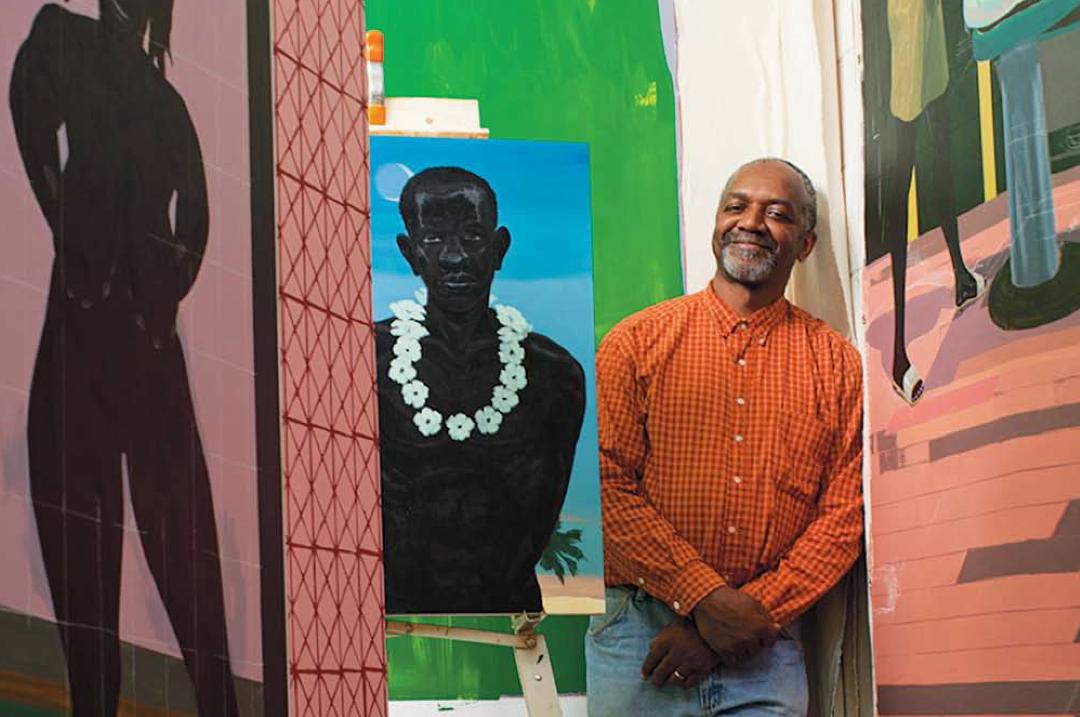

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca