Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Le sue immagini sono sempre state comprensibili, persino decorose. E decoroso è anche un po’ noioso. Intenzionalmente o inavvertitamente, Hockney non ha mai sconcertato il suo pubblico (…) Il grande aumento della sua popolarità coincise con l’adozione del genere più rispettabile e britannico di tutti, la pittura di paesaggio. (…) L’arte ottimista ha il suo posto (Anita Brookner una volta lo ha paragonato a Raoul Dufy) ma troppa arte ottimista stanca». Sono brani tratti da «The Critic», da un articolo a firma «Anonymus» e pubblicato nel 2021. Solo cercando tra i media conservatori, in effetti, potremmo trovare qualche stroncatura recente su David Hockney, che a 87 anni è protagonista alla Fondation Vuitton di Parigi. Qui, sino al 31 agosto, sono allestite 400 sue opere datate dal 1955 ad oggi e i commenti della critica e dei visitatori sono adoranti. Il mondo è in guerra, a Gaza muoiono i bambini, Trump e Putin si telefonano per accordarsi sul destino dell’Ucraina, ma, o forse proprio per questo, sembra che Hockney sia l’indispensabile elargitore di ottimismo a colori sgargianti. L’accoglienza a questa mostra dell’artista, che Robert Hughes definì «il Cole Porter della pittura figurativa, stessi frilli, stessa armoniosa e quasi dilettantesca tresca con i motivi popolari», è stata trionfale. Il più scatenato è Jonathan Jones, del «Guardian»: «Non riesco a staccare gli occhi dalla fruttiera con la sua abbondanza di forme naturali gialle e arancioni. Hockney non sottovaluta mai le cose semplici: un’affascinante tela del 1967 s’intitola “Some Neat Cushions” (Cuscini ordinati). La loro pulizia rende felici. L’altra cosa che collega la sua arte in quasi settant’anni è, come si capisce da questa scelta gloriosamente libera delle sue prime opere, il principio del piacere. Un’intera serie di dipinti di uomini sotto la doccia, da soli o in compagnia, e una scena sudata in un nightclub berlinese mostrano con quanta eroicità e naturalezza nei primi anni ’60 raffigurasse la vita gay, allora illegale (…) Ci si rende conto di quanto profondo e duraturo sia l’amore per la vita che quest’uomo prova e riesce a comunicare. A questo punto avevo le lacrime agli occhi. La vita è un sogno, ho finalmente capito, e Hockney lo sogna bene».

Ma attenzione: sa pizzicare anche le corde della malinconia e dell’elegia. Alastair Sooke, «The Telegraph»: «Hockney è un artista complesso, persino (a volte) malinconico, apparentemente spinto, con mia grande sorpresa, da un ardente desiderio ultraterreno (…). Una galleria di notturni raffigura il giardino dell’artista tinto dai riflessi argentati della luna. Spettrali e misteriosi, sono l’antitesi dell’Hockney che pensavamo di conoscere. Alla fine, il risultato raggiunto da questo geniale artista dello Yorkshire sembra davvero più grande di prima, quasi travolgente». Norman Rosenthal, il supercuratore della mostra, non ha dubbi: «Il suo lavoro è infinito. È l’artista che più paragonerei a Picasso. Come Picasso, Hockney è diventato uno degli artisti più riconoscibili del suo tempo seguendo sempre le proprie regole. Le opere dell’ultimo periodo di Picasso sono state spesso snobbate; negli ultimi anni, anche alcune delle opere realizzate da Hockney con l’iPad hanno ricevuto un’accoglienza “mista”. Ci sono persone nel mondo dell’arte che pensano che non sia molto bravo e sono sospettosi della sua popolarità, proprio come per Picasso, conclude Rosenthal. Ma il tempo lo dirà».

Una sala della mostra «David Hockney 25» alla Fondation Louis Vuitton di Parigi. © David Hockney © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

Pop ma non troppo

Picasso folgorò il giovane Hockney quando, nel 1960, una sua retrospettiva approdò alla Tate Gallery. In otto visite ne ricavò, disse, «un’influenza davvero liberatoria» rispetto a ogni rigidità e a ogni «coerenza» stilistica. Era il Picasso nella fase migliore della sua lunga pratica citazionista, visto che la mostra era imperniata intorno ai d’après «Las Meninas» da Velázquez.

Hockney, arrivato a Londra da Bradford nello Yorkshire, dove aveva frequentato dal 1953 al 1958 la Bradford School of Art, frequentò il Royal College dal 1959 al 1962. In questa scuola strinse rapporti con colleghi quali R.B. Kitaj, Allen Jones, Peter Phillips, Derek Boshier e Patrick Caulfield. Saranno ben presto identificati come i protagonisti della Pop Art britannica. «La strada era già stata aperta da altri artisti inglesi, dall’inizio degli anni Cinquanta, scrive Marco Livingstone. Due importanti esponenti dell’Independent Group (all’interno del quale si discuteva sulle relazioni tra cultura popolare e belle arti, Ndr), Richard Hamilton ed Eduardo Paolozzi, avevano già concretizzato alcune formulazioni teoriche del gruppo, in materia di product design, pubblicità, cinema e fantascienza. Lo stesso appellativo “pop”, riferito alle belle arti, fu coniato nel corso delle riunioni del gruppo e fu utilizzato per la prima volta dalla stampa, con questo significato, in un articolo del 1958, da Lawrence Alloway, uno dei critici del gruppo».

Tra l’Independent Group, quindi tra Hamilton e Paolozzi (rispettivamente del 1922 e 1924) e il gruppo del Royal College (giovani artisti nati tra il ’32 come Kitaj e il ’37 come Hockney) si collocavano, anagraficamente, Peter Blake (1932), che aveva studiato nella stessa scuola, Richard Smith e Joe Tilson. Nella composita formazione della Pop Art britannica, Hockney, che condivideva con Blake l’abilità nel disegno e nella pittura «tradizionali», cosa evidente anche nelle loro incursioni nell’illustrazione e la loro passione per la grafica d’arte, si mosse rapidamente verso i margini (come Kitaj) e, negli anni che seguirono, sopportò con un certo fastidio la permanenza, in realtà non giustificata, di quell’etichetta. La bella mostra «Pop Art UK. British Pop Art 1956-1972», curata a Modena dal già citato Livingstone e da Walter Guadagnini (all’epoca direttore della locale Galleria Civica) ha messo in evidenza differenze e, forse, qualche estraneità. E, con le interviste curate da Luca Massimo Barbero, ci ha ricordato che la città italiana più ricettiva rispetto alla Pop Art britannica fu a metà degli anni Sessanta Milano; opere di David Hockney apparvero alla Galleria Milano, diretta da Carla Pellegrini (tra le altre, le «Illustrations for Six Fairy Tales from the Brothers Grimm») e da Giorgio Marconi.

Una sala della mostra «David Hockney 25» alla Fondation Louis Vuitton di Parigi. © David Hockney © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

La pittura messa in scena

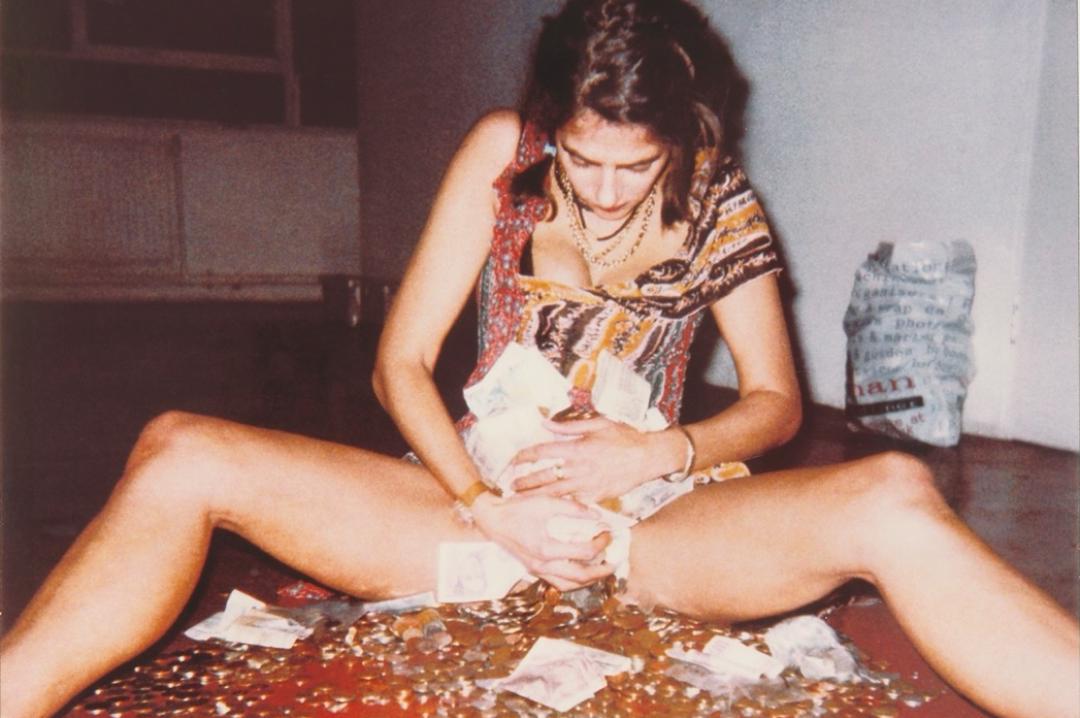

Hockney esordisce con le mostre annuali degli studenti del Royal College (il fotografo Cecil Beaton gli compra un quadro); poi ecco l’inclusione nelle prime importanti rassegne collettive, come «British Paintings in the Sixties» alla Whitechapel, nel 1963 (itinerante a Zurigo, Manchester e Glasgow) e «The New Generation», ancora alla Whitechapel l’anno dopo. La prima lo colloca in un contesto dominato, all’epoca, dalla «Scuola di Londra» animata da Bacon, Auerbach e Freud, e la seconda tenta di includerlo nella sfuggente etichetta di «Pop Art britannica». Ma il suo primo mercante, John Kasmin, gli teneva gli occhi addosso già nelle aule del Royal College. Prima di aprire la sua galleria, Kasmin iniziò a esporre i dipinti, le stampe e i disegni di Hockney in una stanza sul retro della Marlborough Gallery, perché il suo capo non li apprezzava abbastanza da metterli in mostra: «Eppure non era difficile venderli, ha avuto subito successo». Come dipingeva il giovane Hockney lo documenta, sino a metà luglio, una mostra aperta alla Hazlitt Holland Hibbert di Londra; ne è curatore Louis Kasmin, nipote di John Kasmin. «“In The Mood For Love: Hockney in London, 1960-1963” riunisce i dipinti della serie “Love”, spiega Kasmin a “The Arts Newspaper”, caratterizzati da una sorta di graffiti: sono piuttosto fallici e provocatori, con parole come “vergogna” o “queer” scarabocchiate sopra. Seguono opere con un approccio più figurativo, in cui Hockney inizia a presentare le persone chiave della sua vita. “Composition (Thrust)” sembra mostrare Hockney alle prese con i temi ricorrenti in tutta la sua opera di quel periodo: la propria sessualità, sette anni prima che l’omosessualità fosse parzialmente legalizzata in Inghilterra. In quest’opera le pennellate dell’artista sono fisiche, accompagnate dalle parole schiette “thrust” (spinta) e “Queen” (regina). Ciò contrasta con “The Cha Cha that was Danced in the Early Hours of 24th March 1961”, dipinto solo un anno dopo, in cui l’approccio dell’artista è molto più morbido». La figura nel dipinto successivo, un uomo di cui Hockney, all’epoca, era innamorato, è accompagnata dalle parole «I love every movement» (Amo ogni movimento). La collaborazione tra John Kasmin e David Hockney iniziò quasi spontaneamente. Si incontrarono per la prima volta nel 1961, quando l’artista era così a corto di soldi per comprare colori e tele che si era rivolto al dipartimento di incisione del Rca, che offriva materiali gratuiti. Kasmin, che oggi ha novant’anni, lo ricorda come un giovane timido. Cominciò a vendere i disegni di Hockney a un prezzo compreso tra 18 e 22 sterline e nel 1963 gli organizzò la sua prima mostra personale, un sold out con opere vendute a circa 300 o 400 sterline. Nello stesso anno Hockney partì per gli Stati Uniti.

«The Cha Cha that was Danced in the Early Hours of 24th March 1961» (Il cha cha cha ballato nelle prime ore del 24 marzo 1961) è una delle opere più note del periodo precaliforniano. Hockney, lasciata l’astrazione di matrice informale, guarda con interesse a Francis Bacon. Ne riecheggia i temi ma anche i modo di dipingere, lasciando nude, spiega Livingstone, «grandi estensioni di tela senza imprimitura, rendendo evidente che l’immagine si forma in pittura su una superficie piatta distruggendo così ogni illusione di profondità. La pittura non deve essere un sostituto del mondo percepito dai sensi, ma un suo equivalente, proprio come una poesia crea un parallelo all’esperienza piuttosto che una sua mera descrizione». Lo specchio sul fondo che riflette la figura danzante, un compagno di scuola che sapeva dell’attrazione di Hockney per lui e che per lui danzò, ha la sua corrispondenza, del resto, nello «Specchio all’ingresso» di Constantinos Kavafis cui, nello stesso 1961, Hockney aveva dedicato un’incisione. Ma la levità di quel «Cha Cha» non ha nulla a che fare con Bacon, e ha molto a che fare con la pura gioia erotica di Kavafis. Tutto di Hockney è invece il dissacrante e assai allusivo slogan pubblicitario che s’intravede sul fondo dell’opera: «Penetra in profondità/istantaneo sollievo dà». Da subito, quindi, per Hockney il quadro è il luogo in cui va in scena, soprattutto, la pittura, come in «Las Meninas» di Velázquez, non a caso al centro del lavoro dell’amato Picasso, che sin dall’inizio ha fatto dell’arte stessa il suo tema: al mondo dei saltimbanchi seguirono, su un altro palcoscenico, «Les Demoiselles d’Avignon» e ancora negli ultimi anni il pittore e la modella saranno i protagonisti principali delle sue incisioni e dei suoi dipinti. Il «Cha Cha» del giovane Hockney è un’opera che, in tal senso, proietta su un palcoscenico un frammento di vita; lo sarà, lasciata la Gran Bretagna per la California, tra il 1963 e il 1964, anche lo «Splash» di celebri piscine. Ma, prima ancora, un altro raffinato e ironico esercizio di metalinguistica: la figura intrappolata tra una lastra di vetro e un sipario dipinto in «Teatro nel teatro» (1963) è John Kasmin, un mercante d’arte, in questo caso, intrappolato nell’arte. Avrà pensato a quest’opera Maurizio Cattelan, quando chiese ai suoi, di mercanti, di travestirsi da fallico coniglio rosa (Perrotin) o di lasciarsi attaccare al muro con metri di nastro adesivo (De Carlo)?

Una sala della mostra «David Hockney 25» alla Fondation Louis Vuitton di Parigi. © David Hockney © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

Lusso, calma e voluttà

«L’acqua delle piscine cambia aspetto più di qualsiasi altra forma, ha scritto Hockney. Se la superficie dell’acqua è quasi immobile e il sole è forte, allora ovunque appaiono linee danzanti con i colori dello spettro. Se la piscina non è stata utilizzata per alcuni minuti e non c’è brezza, l’aspetto è quello di una semplice gradazione di colore che segue l’inclinazione del fondo della piscina. A tutto questo si aggiunge l’infinita varietà di materiali con cui può essere realizzata la piscina. Una volta ho visto una piscina in Francia il cui fondo era stato dipinto con pennellate blu sparse, che creavano un meraviglioso contrasto tra l’acqua resa artisticamente e quella naturale». Hockney stesso ha più volte ribadito il suo amore per Matisse; il lusso, la calma e la voluttà di assolate giornate a bordo piscina diventano gli elementi di una pittura di sempre più difficile collocazione in un mondo che si muoveva a grandi passi verso il lungo impero del Concettualismo.

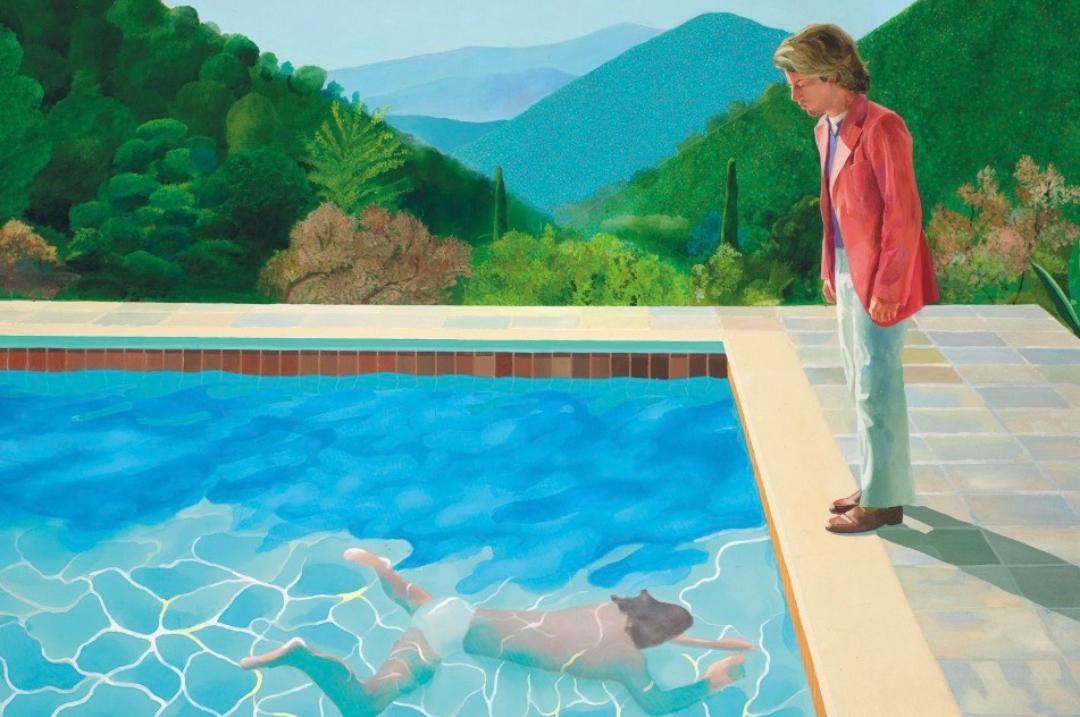

«A Bigger Splash» (1967), acquisito da Sheridan Frederick Terence Hamilton-Temple-Blackwood, V Marchese di Dufferin and Ava, collezionista e socio di Kasmin, e poi venduto alla Tate Gallery, è uno di quei quadri inevitabilmente destinati a diventare manifesto in senso poetico e poster in senso mediatico, ed è, ancora una volta, un palcoscenico su cui l’attore, la persona che si è tuffata e ha prodotto lo spruzzo, è appena sparito. Cristallizzato nella sospensione di un attimo «che dura due secondi, ma che richiede due settimane per essere dipinto», spiegò Hockney, è uno dei suoi dipinti californiani che ritraggono un luogo, una piccola corte incantata di amici, luce immobile, ombre scandite, silenzi. La vita stessa che diventa pittura. Il passaggio dall’olio all’acrilico favorisce queste stesure raramente increspate. Un uomo nuota (in realtà stavolta la piscina è a Saint-Tropez), un altro lo osserva in piedi, vestito, a bordo piscina. Il primo è lo stesso Hockney, colui che lo cerca con lo sguardo è Peter Schlesinger, il giovane, artista anch’esso, con cui intrattenne una convivenza di cinque anni.

È «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» (1972), che con i 90,3 milioni di dollari pagati a un’asta di Christie’s nel 2018 dal miliardario taiwanese Pierre Chen, è diventato il dipinto più caro di un artista vivente. Schlesinger apparirà per l’ultima volta in un quadro di Hockney in «Sur la Terrasse» (1971), battuto a 29,5 milioni di dollari nel 2019. Nel 1964, nello stesso anno in cui Hockney si stabiliva in California, a Los Angeles, attratto, non lo ha mai nascosto, anche dall’abbondanza di sole, caldo, bei giovani abbronzati e da una sua idea di dolce vita, John Cheever pubblicava sul «New Yorker» Il nuotatore, probabilmente il suo racconto più popolare anche in virtù della trasposizione cinematografica di Frank Perry, interpretata da Burt Lancaster. La piscina come luogo attraverso il quale misurare la distanza che porta un uomo alla presa di coscienza del suo disfacimento, tema del racconto, non assume lo stesso crescendo metaforico nelle opere di Hockney, che però ne conservano il sostrato malinconico, intessuto di quell’inquietudine che trasmette, ad esempio, la perfezione simmetrica di una città ideale in un dipinto dell’amato Quattrocento italiano. E tutto, le palme, i riflessi luminosi, anche i personaggi che abitano i quadri e i luoghi di Hockney in quel periodo, vive sotto lo stesso algido sole della West Coast.

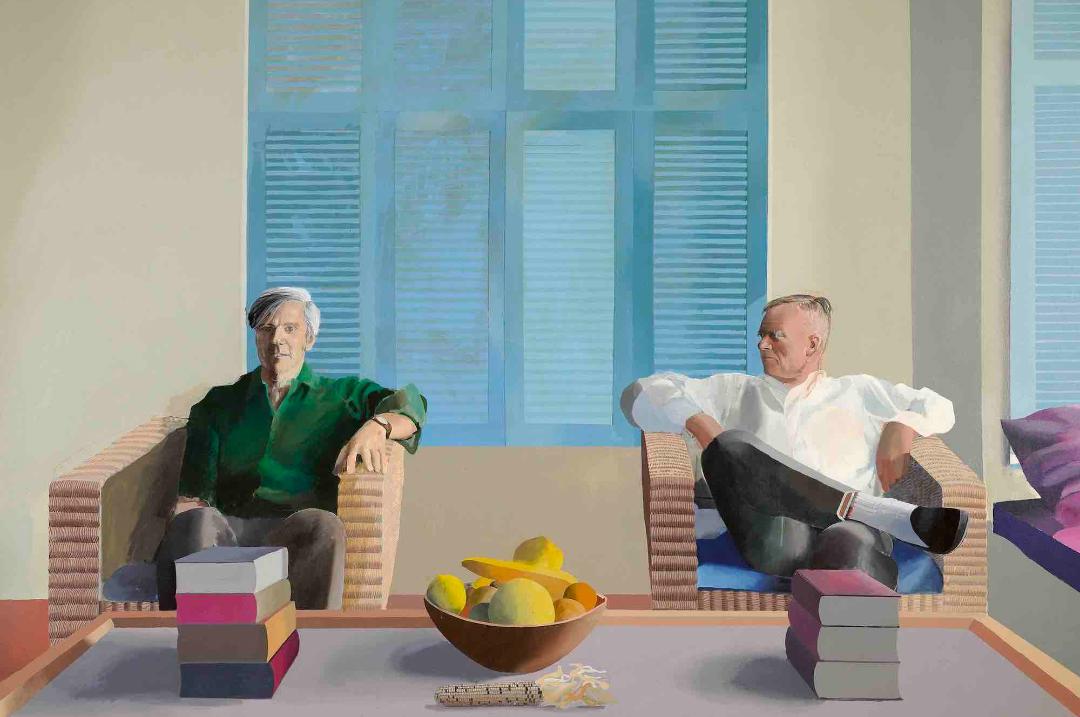

Il doppio ritratto diventa ora un tema ricorrente nella sua produzione: il celebre critico Henry Geldzahler e il modello e artista Christopher Scott dialogano in silenzio nel dipinto (1969) in cui, secondo lo stesso Geldzahler, «David rinuncia finalmente all’idea di essere un artista moderno e decide invece di essere il miglior artista possibile». I collezionisti Fred e Marcia Weisman posano, statuari come i personaggi della «Flagellazione» di Piero della Francesca, inquadrati nell’architettura della loro residenza in un’opera del 1968. I disegnatori di moda Ossie Clark e Celia Birtwell sono invece i protagonisti di un monumentale dipinto del 1970, colti in un interno di casa loro. Il ricorso alla fotografia in fase di studio contribuisce in maniera decisiva al naturalismo che contraddistingue queste opere, al pari degli scorci domestici, delle nature morte, dei paesaggi. Fu forse pensando ad alcuni suoi precedenti disegni, in cui il doppio ritratto era risolto in maniera più sensuale e spontanea, coerentemente con il tema erotico, o alle sue illustrazioni per le fiabe dei fratelli Grimm, che a Hockney risultarono evidenti i limiti di quei «pool painting» o di una ritrattistica di derivazione fotografica (sebbene estranea al Fotorealismo imperversante in quegli anni). Idealmente, si rivolse al suo eroe: nel 1973, l’anno della morte di Picasso, realizzò un’acquaforte in cui il maestro dei maestri, che già 13 anni prima lo aveva liberato dalle convenzioni dello «stile», gli è seduto di fronte; lui, Hockney, si ritrae completamente nudo, tramutandosi da artista a modello. Picasso tiene tra le mani un foglio, forse un disegno che il suo giovane collega ha sottoposto al suo giudizio.

Una sala della mostra «David Hockney 25» alla Fondation Louis Vuitton di Parigi. © David Hockney © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

La carriera di un libertino

Nel 1978 André Emmerich, che tramite John Kasmin era diventato il gallerista di Hockney negli Stati Uniti, ne ospitò una personale dedicata alle opere realizzate dopo il periodo dei «pool painting». La recensisce Hilton Kramer su «The New York Times»: «Poche mostre di pittura contemporanea sono più divertenti di quelle di David Hockney. Che piacere guardarle! Ci offrono un mondo che può essere immediatamente compreso e apprezzato. Le figure sono chiaramente tratte dall’esperienza diretta. Anche gli oggetti, un vaso di tulipani rossi, un copriletto fantasia o una sedia pieghevole moderna, hanno un aspetto vivido e attuale. Persino la luce ha quella nitidezza sintetica che riconosciamo come la luce del nostro tempo e di nessun altro, una luce composta, in parti uguali, da candore psicologico e tecnologia avanzata. (…) Versatile e prolifico, ultimamente Hockney si è dedicato alla scenografia per le produzioni operistiche di Glyndebourne: “La carriera di un libertino” di Stravinskij nel 1975 e “Il flauto magico” di Mozart nel 1978. I nuovi quadri, perlopiù ritratti e autoritratti, sono ingegnosi come tutto ciò che Hockney ha realizzato finora, e in essi si trovano elementi che sono, semmai, ancora più raffinati di quanto abbia tentato in passato. (…) Perché allora li trovo superficiali e persino reazionari? Il fatto che il loro stile rifiuti il rigore del modernismo non mi disturba di per sé. Il modernismo, dopotutto, è ormai una convenzione accademica (…). È piuttosto il grado in cui egli continua ad aggrapparsi ad essa che mi fa trovare qualcosa di vuoto nella sua pittura (…). Ciò che vi troviamo e questo, credo, è in definitiva la base del suo fascino, è una sorta di arte da salotto ottocentesca rimessa a nuovo dal magazzino del modernismo. (…) L’arte di Hockney, come il successo di cui gode, segna il trionfale ritorno di quella che potremmo chiamare arte borghese, solo che nel suo caso si tratta di un’arte borghese composta proprio dai materiali che un tempo sfidavano e offendevano il gusto borghese». Dieci anni dopo è la grande retrospettiva al County Museum di Los Angeles e itinerante alla Tate Gallery, a confermare che Hockney non sembra molto preoccupato dalla perplessità destata da quella sua pittura in moto perpetuo: interni di ispirazione matissiana, il fascino esercitato su di lui da Van Gogh, la permanente attrazione per Picasso, stavolta il Picasso tardo, e nuovi paesaggi ispirati dalla pittura Ming, ma anche l’adozione della fotografia come strumento espressivo autonomo sono i recenti approdi di quel periodo.

Una sala della mostra «David Hockney 25» alla Fondation Louis Vuitton di Parigi. © David Hockney © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

Dalla Polaroid alla camera ottica

«My House, Montcalm Avenue» (1982) è uno dei suoi primi esperimenti con la Polaroid. A dire il vero è difficile capire che cosa, in questi lavori, mandi in sollucchero i suoi ammiratori, se non la sorpresa di vedere un anziano pittore esplorare tecniche contigue; sarà lo stesso, in anni più recenti, quando l’ancora più anziano artista, durante il Covid-19, si dedicherà a immagini elaborate con l’iPad o l’iPod. Anche in questo caso, i risultati, piuttosto elementari, non sembrerebbero motivare l’esaltazione di critica e pubblico. Sta di fatto che «My House…» è un’opera finita sui manuali di storia dell’arte contemporanea, dove ci viene spiegato quanto sia geniale percorrere uno spazio ritraendolo in movimento, così da registrare l’esperienza della visione e del trascorrere del tempo e della luce, rilanciando alla grande le indagini cubiste. Hockney ha applicato lo stesso procedimento ai ritratti ai paesaggi e ai giardini giapponesi.

«Hockney è sempre stato disposto a sperimentare, scrive nel 1987 su “Il Giornale dell’Arte” Brian Sewell, uno dei suoi critici più feroci. Fondamentalmente, però, è un imitatore (…) capace soltanto di applicare le idee altrui in un campo imprevisto. La sua ultima impresa è stata quella di comparire alla televisione con un Quantel Pointbox, un sistema computerizzato che è ormai familiare ai telespettatori per le sue applicazioni alla grafica e alla pubblicità televisive, e che non ha nulla a che vedere con i pennelli e la pittura (…) Ciò che mi lascia perplesso (a parte la sua voglia di fare degli stupidi giochi al computer), era la sua voluta distorsione della prospettiva. (…) Sembra che ora stia effettivamente tentando di far rivivere quelle forme di prospettiva rovesciata con cui sono resi gli edifici nei tardi mosaici romani e nei dipinti di Giotto e dei suoi contemporanei. (…) Si rammarica che gli esperti d’arte vedano ancora Picasso come il pittore delle distorsioni, mentre lui lo vede come il pittore del reale: “Il Cubismo... è più reale della prospettiva; è più vicino a noi, riporta il nostro corpo nel mondo”. È un’argomentazione che non possiamo non aspettarci da un ammiratore di Picasso, ma è un’opinione puramente romantica, priva di basi intellettuali».

Le indagini sulla prospettiva culminarono nella pubblicazione di un libro, Secret Knowledge. Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters (Thames & Hudson, 2001), tradotto in Italia da Mondadori nel 2002. In sostanza, l’artista sostiene che l’uso di strumenti ottici, come lenti e specchi, era già noto ai suoi colleghi dal Quattrocento, e non, come hanno riconosciuto gli storici dell’arte, solo a partire dal XVII secolo. La questione approdò in un convegno alla New York University nello stesso 2001, anzi, come scrisse brillantemente Anna Ottani Cavina, in «un conclave dei cardinali della storia dell’arte che officiano nelle università di Berkeley, NYU, Columbia, Harvard, Yale e Oxford». La maggior parte dissentì dalle ipotesi di Hockney. Svetlana Alpers, una delle più autorevoli storiche dell’arte convenute, concluse che l’artista era semplicemente invidioso dell’abilità dei suoi colleghi del passato.

Una sala della mostra «David Hockney 25» alla Fondation Louis Vuitton di Parigi. © David Hockney © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage

Quasi come Monet

Il periodico ritorno nello Yorkshire, dagli anni Novanta, e i viaggi in Europa, tra i quali un prolifico soggiorno in Normandia, hanno fruttato nuovi ritratti, autoritratti e gli amatissimi paesaggi realizzati en plein air ora in mostra a Parigi. La sua reputazione tra gli artisti più giovani è più salda che mai: «Penso alla chiarezza visiva di David Hockney quando ho bisogno di semplificare un dipinto o un disegno, dice la pittrice Celia Paul. Ammiro Hockney, così come Holbein, perché entrambi gli artisti trasmettono la verità essenziale senza esitazioni pittoriche». Per Elizabeth Peyton il film del 1974 su Hockney «A Bigger Splash» (in realtà poco amato dall’artista) «è stato una rivelazione. Non si può dire che un artista come Hockney piaccia o non piaccia. La sua comunicazione con il mondo su ciò che vede è innegabile. Ha un modo di catturare la somiglianza che è pieno, completo, realizzato in un flusso urgente e in avanti, che fa emergere così tanta espressività dei personaggi, dei paesaggi, della luce. Come Monet e i suoi covoni, ci sono cose del nostro tempo che Hockney ci ha insegnato a vedere». Quanto a lui, è da tempo il Picasso più tardo il suo modello dominante. «Nel 1973 andai a vedere la mostra dei suoi ultimi dipinti ad Avignone, ricorda. Ci andai con Douglas Cooper, che era un grande studioso di Picasso. Mi diceva che i quadri erano terribili, ma io gli risposi che volevo andarci lo stesso. Ho dato un’occhiata in giro e sono tornato da Douglas e gli ho detto: “Forse non ti interessa, ma questi sono quadri che parlano della vecchiaia”. C’era un quadro che raffigurava un vecchio con le gambe storte, i testicoli per terra e una donna che cercava di sostenerlo. Dissi che questi sono temi che solo i più grandi affrontano: Rembrandt, Van Gogh. Non li troveresti mai in Andy Warhol».

Il nuovo ritorno di fiamma della pittura figurativa nell’arte contemporanea, così come la rinascita dei generi tradizionali, il paesaggio, la natura morta, il ritratto, la figura in un interno, hanno conferito a Hockney l’autorevole attualità del «grande maestro». E, nello stesso momento, in un’epoca storica in cui il grande pubblico ha maturato, sia pure in maniera spesso superficiale, una vasta confidenza con la riconoscibilità iconografica e stilistica di molti celebri artisti cui ha guardato il pittore britannico, da Friedrich a Hopper, da Balthus a Matisse, la sua arte si giova della rassicurante familiarità che suscita in chi ne fruisce. Se l’attuale idea comune di buona e bella pittura ha fatto, qualche anno fa, di Peter Doig un quotatissimo genio, allora tanto più si spiega l’intramontabile successo di Hockney, peraltro più bravo del suo collega di origine scozzese. Così, se «pop» non lo è forse mai stato, non almeno nel senso storico artistico del termine, ora David, l’eterno ragazzo con i suoi bassotti, i suoi capelli ossigenati, i suoi stravaganti occhiali, i suoi paesaggi al cavalletto e la sua infinita galleria di ritratti di amici e familiari, è il superpop caposcuola della pittura come arte dell’empatia. Anche ora che si muove su una sedia a rotelle continua a fare il suo mestiere, anche se «con l’avanzare dell’età, dice, diventa un po’ più difficile mantenere la spontaneità. Ma ci lavoro».

Altri articoli dell'autore

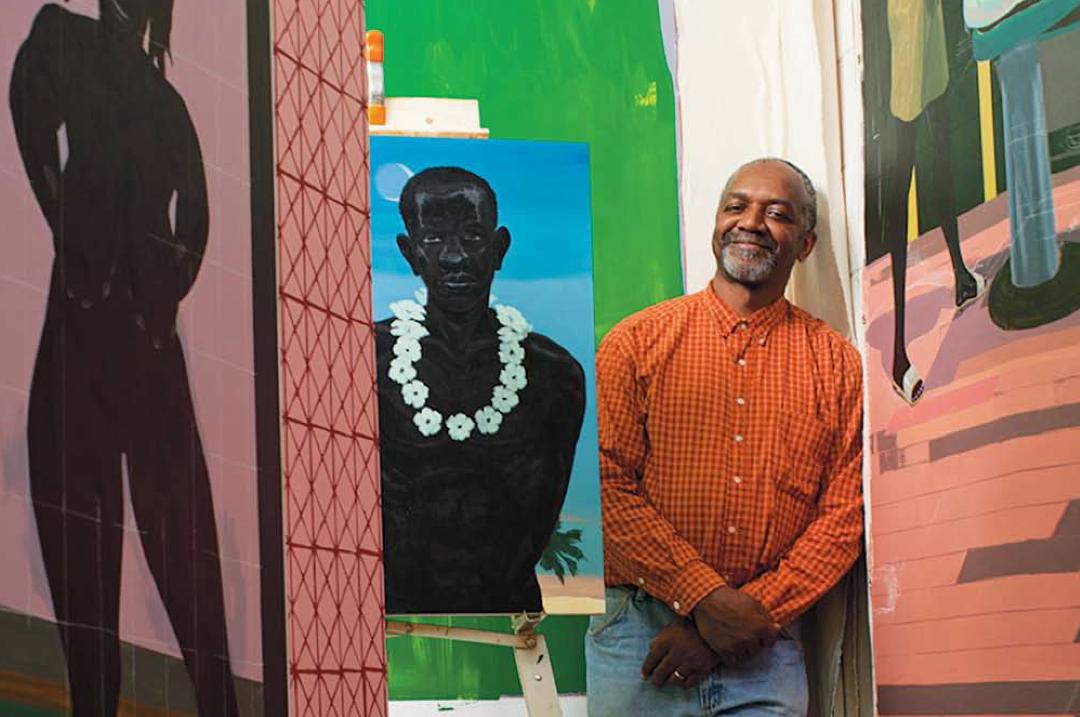

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

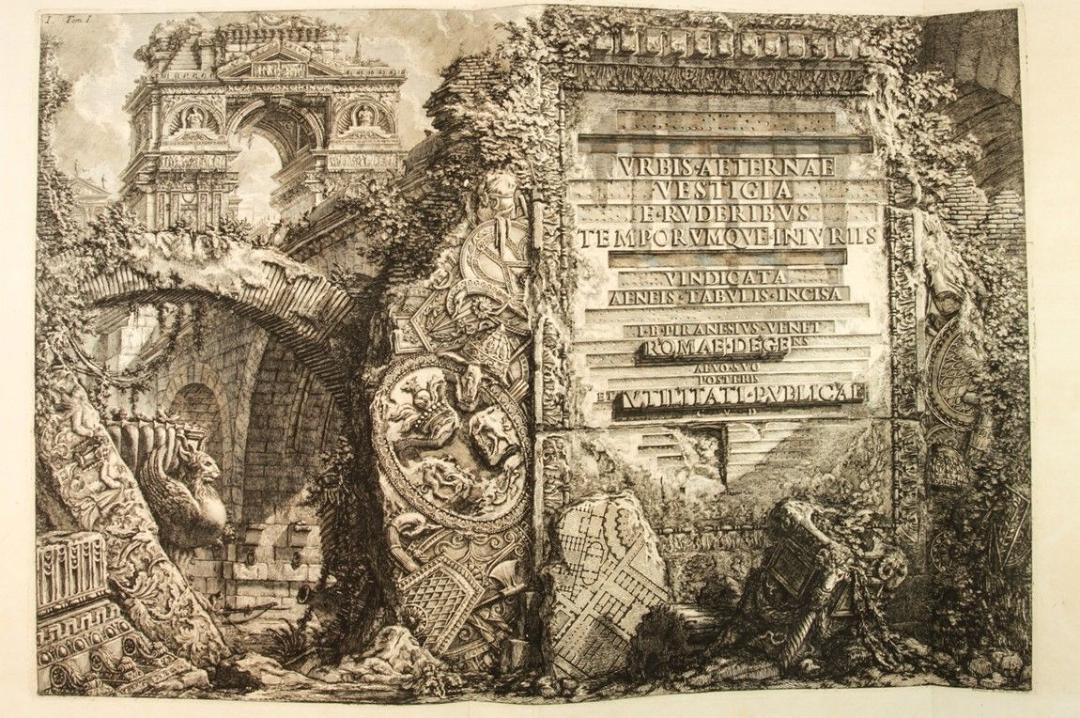

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?