Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliA due anni dall’inizio della guerra a Gaza, le costanti notizie di morte e fame, di devastazione e lotta per la sopravvivenza rischiano di diventare astrazione. Contro questo torpore mediatico artisti palestinesi e israeliani ricorrono al potere delle immagini. Tra macerie, paura, evacuazioni e morte, gli artisti creano per processare quello che sta avvenendo, creano per denunciare, per ricordare, per rivendicare, per riflettere. Con strumenti e media diversi, raccontano storie che né la politica né i media sanno veicolare. L’arte diventa così una forma di resistenza, fragile ma essenziale.

Nella Striscia di Gaza, dove la sopravvivenza stessa è incerta, fare arte non è scontato. «All’inizio non ci riuscivo, ricorda Samaa Abu Allaban i cui collage materici utilizzano oggetti trovati per riprodurre le stratificazioni dell’esperienza palestinese. Eravamo sfollati e ci spostavamo continuamente, l’ultima cosa a cui pensavo era l’arte». Con il passare dei mesi, l’urgenza di parlare ha vinto sulle difficoltà: «Essere la voce della mia gente per me è un obbligo». La sua pratica ora trae ispirazione dalle strade di Gaza sconvolte da bombardamenti e demolizioni e la cui configurazione è oggi trasformata dalle migliaia di rifugi di fortuna costruiti dai sopravvissuti con ogni genere di materiale. «Ho iniziato a notare i modi creativi in cui le tende venivano assemblate e come queste ospitavano le persone e ciò che restava dei loro averi». Per lei, creare è anche un atto di sfida contro la

cancellazione: «Volevo essere ascoltata e vista, non volevo sentirmi come una delle persone di cui si parla nei notiziari. Mi rifiuto di essere un numero». Sohail Salem riecheggia questa necessità. Con una penna e un quaderno di scuola infilati nella borsa che si porta dietro tra un rifugio e l’altro, ha iniziato a disegnare immagini di distruzione, assedio e fame. «L’arte è come un fiore che cresce dalle macerie, ci scrive. Non può essere un lusso, ma piuttosto un messaggio al mondo, una richiesta di aiuto, un appello a fermare questa guerra folle e crudele». I suoi disegni vanno oltre la mera testimonianza, sono ritratti della sofferenza: «Racchiudono paura e rabbia nello spazio ristretto di un quaderno. È più di una semplice distribuzione del colore su spazi vuoti, è uno stato di accumulazione interiore che esprimo come un ritratto in miniatura della mia condizione».

Le ferite della guerra accompagnano anche gli artisti in diaspora. A loro la distanza fisica offre spazio per la creazione, ma alimenta l’angoscia della separazione. La pittrice Malak Mattar lavora nella sicurezza del suo studio di Londra, ma porta Gaza con sé «in ogni pennellata», confessa. I suoi dipinti sono permeati di memoria e resilienza. «Gaza is a Phoenix», ad esempio, evoca la rinascita in mezzo alla devastazione, raffigurando scene di vita quotidiana e bambini a scuola nel mezzo della guerra. «Scenes of Return» cattura il desiderio umano di casa e famiglia. «Il mio lavoro, spiega, non riguarda solo la distruzione, ma le persone: famiglie, bambini, uomini, donne. Voglio che le persone capiscano che dietro ogni statistica ci sono vite vere e che sentano sia il dolore che la speranza di Gaza».

Da Dubai, Hazem Harb lavora con fotografie d’archivio, garze e oggetti trovati per creare memoriali stratificati. La sua serie «Genocide Diaries» è, come la descrive lui stesso, «un diario di devastazione, una registrazione visiva di cancellazione e sopravvivenza». Un altro progetto, «Not There Yet Felt», esplora «lo spazio liminale tra perdita e attesa, la sensazione di essere sospesi tra distruzione e un futuro incerto». Per Harb l’opera d’arte non è consolazione, ma sopravvivenza stessa: «Gli artisti possono creare spazi per il lutto, la guarigione e immaginare alternative all’oppressione... Nei momenti di distruzione, l’arte è una forma di sopravvivenza, un promemoria al fatto che anche nell’oscurità la creazione persiste».

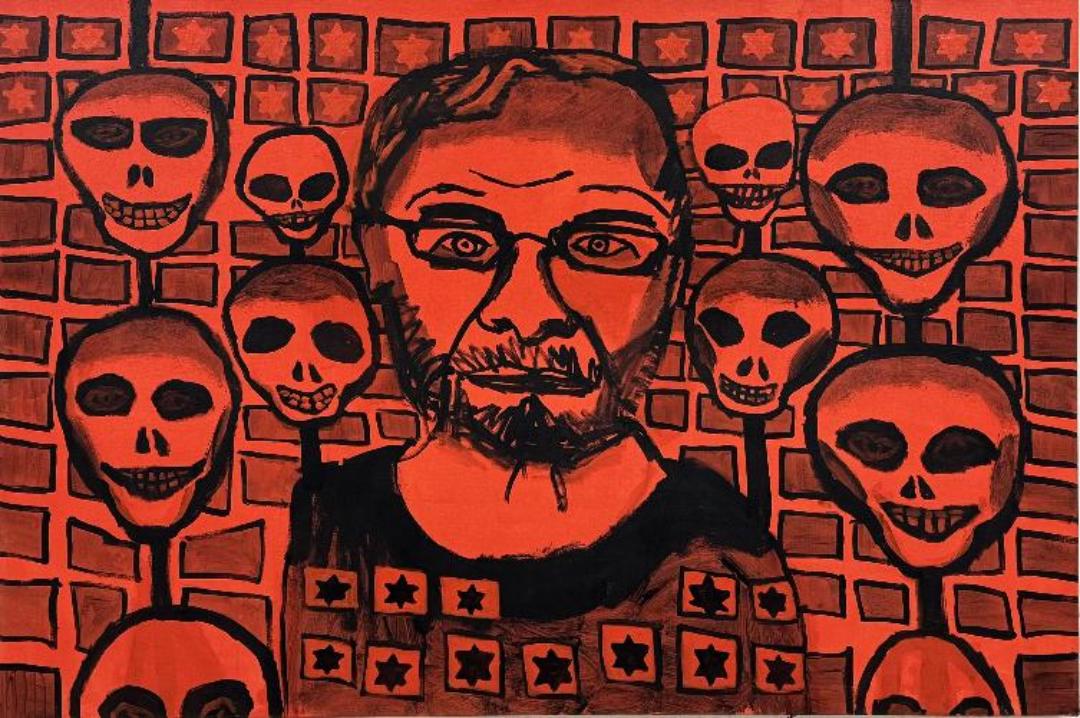

Anche sul fronte israeliano gli artisti stanno affrontando il tema di una guerra che, se fa vittime più da una parte che dall’altra, non lascia indenni le coscienze. Di base a Tel Aviv, David Reeb lavora in diretta opposizione alle narrazioni nazionaliste. In «Gaza Ruins» sovrappone immagini delle rovine di Gaza a versetti del Libro di Giosuè sulla conquista della «Terra Santa» e lo sterminio dei precedenti abitanti. «Oggi in Israele ci sono potenti fazioni per le quali questo tipo di testo biblico serve da giustificazione per la condotta di Israele a Gaza e in Cisgiordania», ci dice l’artista. Un altro lavoro di Reed, «Total Victory», presenta una grottesca allegoria del trionfo: il vincitore è circondato da teschi impalati. Reeb, che da tempo si oppone a ogni soluzione militare al conflitto, ci racconta: «Prestando servizio nell’esercito, ho capito quanto sia assurdo uccidere persone perché indossano uniformi diverse. C’è stato un periodo in cui sembrava possibile raggiungere una coesistenza pacifica tra palestinesi e israeliani che vivevano in due Stati diversi, ma questa speranza sembra ora svanire».

Tra gli artisti israeliani c’è anche chi, nelle settimane successive all’attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas, ha voluto raccontare i segni lasciati su quella terra contesa. Il fotografo Gaston Ickowicz, di base a Gerusalemme, in passato aveva fatto diversi lavori sulle condizioni della popolazione palestinese. Stavolta, per la sua serie «Field», ha voluto rivolgere il suo obiettivo verso il silenzioso vuoto del Sud di Israele post 7 ottobre. Evitando di ripetere le immagini di violenza che erano rimbalzate sui media, si è concentrato invece su strade, orizzonti e campi nei pressi dei luoghi attaccati. «Il contrasto tra le immagini violente dei media e la quiete che ho sperimentato era profondo, racconta. Volevo catturare quel silenzio e quel vuoto». Per Ickowicz, in questo momento, l’arte può offrire uno spazio di riflessione più che di speranza: «L’arte permette di vivere una situazione in modo più silenzioso e profondo, ci insegna che puoi sentire, vedere e imparare anche quando parli a bassa voce. Lo so che in questo momento tutti vogliono urlare, ma l’arte ci dà l’opportunità di scegliere un altro tono. E questa per me oggi è la cosa più importante, soprattutto ora che non provo molta speranza». Come ci ha detto Hazem Harb, «l’arte non può fermare una bomba o sfamare un bambino affamato», ma forse può fare quello che né la politica né la diplomazia né le proteste internazionali sono riuscite a fare. Per Harb si tratta di «testimoniare, preservare la memoria e affermare la dignità laddove viene negata». Per Mattar «gli artisti hanno il potere di risvegliare l’umanità nelle persone, rendendo la sofferenza visibile». Per Reeb è un appello al «riconoscimento di un’umanità comune al di là delle identità etniche o religiose». Per altri è un modo per rendere visibili storie altrimenti invisibili. Tutti sostengono l’idea, e l’aupicio profondo, che l’arte possa contenere la complessità di un’umanità che continua a sbagliare e far sì che le persone si vedano reciprocamente, riconoscendo l’umanità dall’altra parte.

Malak Mattar, «Gaza is a Phoenix», 2025

Altri articoli dell'autore

Anche in Nord America ed Europa, il settore culturale è sotto pressione su temi considerati «controversi» come giustizia razziale, Palestina, identità queer o eredità coloniale. Serve un Piano d’Azione, come evidenziato dall’organizzazione Artists at Risk Connection

In contemporanea con Art Basel Miami, l’Institute of Contemporary Art inaugura la nuova stagione espositiva con due figure emblematiche dell’arte americana

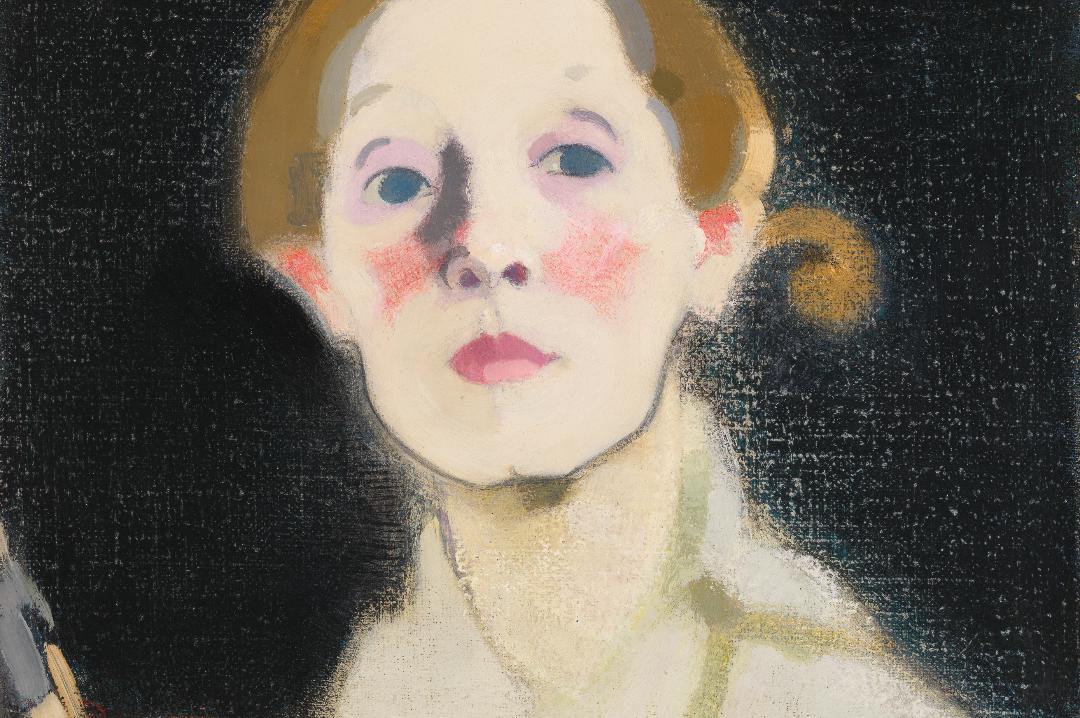

Sulla scia del grande interesse internazionale per l’arte finlandese, il museo newyorkese presenta la più grande retrospettiva negli Stati Uniti dell’autrice di oltre 40 autoritratti

In attesa della prima grande retrospettiva tedesca a Berlino nel 2026, l’International Center of Photography ospita la maggiore mostra newyorkese dell’83enne maestra messicana dell’immagine