Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maria Vittoria Baravelli

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

«Amo la bellezza, non è colpa mia».

Valentino Garavani

Arriva un momento in cui, nella vita di ognuno di noi, entra la moda. A me è successo da ragazza: la prima volta che ho potuto scartabellare un archivio vero. Gli archivi sono gentiluomini: ti rispondono se sai fare la domanda giusta. Tra le scatole della rivista «Epoca» conservate da Mondadori Portfolio, ho trovato un servizio del 1967 firmato Pietro Zullino: «Ecco il nostro famoso Valentino». Lì il ragazzo di Voghera diventa mito. Le pagine raccontano americane in delirio, abiti «come morbide carezze» e il Neiman-Marcus Award a Dallas, l’«Oscar» della couture di allora. Roma è la quinta: via Gregoriana come un piccolo teatro di luce, tavoli lunghi, bozzetti, la città che entra in scena. Poi spunta un fotocolor. In una bustina sigillata è conservato un unico provino: Valentino seduto, appoggiato, di lato. Attorno, una schiera di modelle bellissime. Le V delle cinturine cingono la vita come sigilli; l’immaginario è insieme esotico e contemporaneo e Roma, con le sue piazze e le sue pietre, si trasforma in un set. Nei provini a contatto, nelle foto inedite rimaste silenti in una busta, si vede la nascita di un linguaggio: la ricerca dei tessuti, delle trame, dei colori; la grazia che affiora mano a mano, scatto dopo scatto. E già dal giorno numero uno c’è Giancarlo Giammetti. Con Valentino si conoscono, non si ricordano in quale bar di Roma, e da quel momento non si lasciano più. C’è una fotografia totem: Giancarlo giovanissimo, bellissimo, accanto a Diana Vreeland, la storica direttrice di «Vogue»: un sigillo d’inizio che dice tutto.

Giammetti è architetto, formatosi a Valle Giulia: porta nella maison la cultura del progetto, la misura, la regia. La creatività non è mai scissa dalla progettualità. Valentino accende il sipario, Giancarlo fa girare la macchina del sogno. E mentre Garavani inventa una lingua, Rosso come madrelingua, Bianco come silenzio che parla, la linea che abita il corpo con gentilezza assoluta, Giammetti orchestra rotta, tempi, incontri, relazioni, costruendo una memoria minuziosa che diventa archivio vivo. Alla loro ultima sfilata di haute couture a Parigi (2008), una giornalista inglese chiede a Garavani se da bambino non abbia sognato mestieri diversi, comuni, come fare il pompiere. Lui sorride e risponde: «No, no, no. Ricordo benissimo: da bambino, da ragazzo sognavo, sognavo, sognavo Ziegfeld Girl, Hedy Lamarr, Lana Turner, Judy Garland e Jimmy Stewart. Per me, a tredici anni, vedere quella bellezza… Credo che da quel momento decisi di creare abiti per le donne». Da Roma 1959 all’ultimo inchino del 2008, l’obiettivo di Valentino Garavani è stato uno: offrire alle donne un’eleganza oltre ogni confine. La fotografia mette questo linguaggio in partitura. Richard Avedon tende il fondale all’infinito: l’istante si fa destino. Irving Penn distilla l’essenziale: volumi, postura, gravità, la couture come scultura abitata. E poi Gian Paolo Barbieri, che con Valentino e Giammetti inventa un miraggio italiano: set «fatti a mano», luce teatrale, architetture di studio che sono piccoli film. A Roma, in un appartamento in ristrutturazione, Barbieri costruisce una pedana prospettica; in fondo, colline finte modellate con materiali poveri e sacchi di semolino: è il celebre «deserto di semolino», dove l’abito appare come un’oasi. Anjelica Huston, Mirella Petteni, Ivana Bastianello diventano interpreti di eleganza, la fotografia è scena, ritmo, invenzione.

Andy Warhol, «Valentino Garavani», 1974. © Li. Ter Ltd_Credit John Hammond © 2025 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. SIAE

Davanti al portone di Palazzo Gabrielli-Mignanelli, negli anni Settanta, i giovani fotografi si piazzano in attesa della magnanimità di Daniela Giardina, direttrice della comunicazione e dell’immagine: a volte li fa salire e da quelle scale cominciano destini. È il caso di Piero Gemelli: porta alcune Polaroid nate da una ricerca personale sulla couture; Oliviero Toscani le vede, ne coglie la forza e quelle stesse Polaroid aprono la porta di «Vogue». Le copertine diventano altari, la doppia pagina pubblicitaria un racconto: insieme a Barbieri, Valentino e Giammetti dilatano l’immagine, la montano in tempo e respiro, come una sequenza di cinema fissata sulla carta. Il cinema, appunto, è casa parallela. Michelangelo Antonioni accende «La notte»: Monica Vitti attraversa architetture come pause musicali, l’abito è montaggio, taglio, silenzio. Decenni dopo, all’Opera di Roma, Sofia Coppola mette in scena «La Traviata» (2016): il sipario rosso torna primo abito del mondo, la couture canta e il teatro ricambia il debito. Intanto, tra red carpet e salotti, Jacqueline Kennedy sceglie Valentino per le nozze con Aristotele Onassis (Skorpios, 1968): un completo corto della White Collection diventa mito istantaneo e, per eco, si dice che ne furono vendute decine e decine di copie, la ripetizione come forma della memoria. Anche l’arte lo riconosce. Andy Warhol ritrae Valentino e lo consegna all’alfabeto pop: l’icona diventa moltiplicazione. Si racconta che il ritratto fu acquistato da Valentino solo anni dopo, quando alcuni esemplari riemersero. E l’amore per l’arte è quotidiano, vissuto: Picasso, Lucio Fontana, Calder, dialoghi che rimbalzano tra case, studi e mostre, e rientrano, filtrati, nella grammatica della maison. Intanto la vita continua a dettare stile.

Valentino e Giammetti restano il centro della scena, ieri come oggi: Roma, Gstaad (lo chalet d’inverno), il mare sullo yacht Tm Blue One, una cena, un salotto, un set improvvisato. Attorno, un giro di amicizie che dice presente: Anne Hathaway, Iman, Helena Christensen, Christy Turlington, attrici e modelle che con loro hanno intrecciato eleganza e affetto. E poi i cani. Perché Valentino ama i cani? Perché la bellezza chiede lealtà quotidiana, uno sguardo che non giudica, un ritmo domestico che addolcisce la perfezione. Così, da anni, la loro vita è accompagnata da una pattuglia di carlini, più o meno viziati, che trasformano il lusso in casa e la casa in racconto. I libri sigillano la memoria. Di Valentino esistono volumi, cataloghi, antologie che inseguono variazioni e costanti; di Giammetti c’è un titolo che è un’autorappresentazione perfetta: Private (Assouline). Perché lui fotografa, conserva, archivia: tutto, da sempre, per sempre. Le fotografie, le note, i ritagli, le copertine, i backstage: l’alfabeto di una biografia condivisa che, messa in ordine, diventa un romanzo della moda. E poi il tempo, in moda, è movimento. Valentino e Giammetti lasciano il brand: non un addio alla bellezza, ma un atto d’amore. La casa prosegue con altre mani, altre stagioni, altri alfabeti; loro scelgono la forma più alta della memoria: una Fondazione che archivia, espone, educa. Oggi il racconto continua a PM23, piazza Mignanelli 23: la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti immagina un hub dinamico e multidisciplinare, dove l’archivio è vivo e la città è di nuovo quinta. «Abbiamo vissuto la nostra vita immersi nella bellezza, pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo…», «La bellezza è stato il nostro principio ispiratore» e insieme potenza creatrice, un’energia che plasma la realtà. Sullo schermo, «Valentino: The Last Emperor» (2008, regia di Matt Tyrnauer) racconta il laboratorio quotidiano del sogno, il sodalizio, l’ultimo inchino alla couture.

Trasformare il vestito in scena e la scena in memoria: ecco la cifra. Un racconto d’amore senza fine. Un sogno che ogni volta ricomincia. Dove sono Valentino e Giammetti, a Roma o in qualsiasi altro luogo, quello è il posto dove stare.

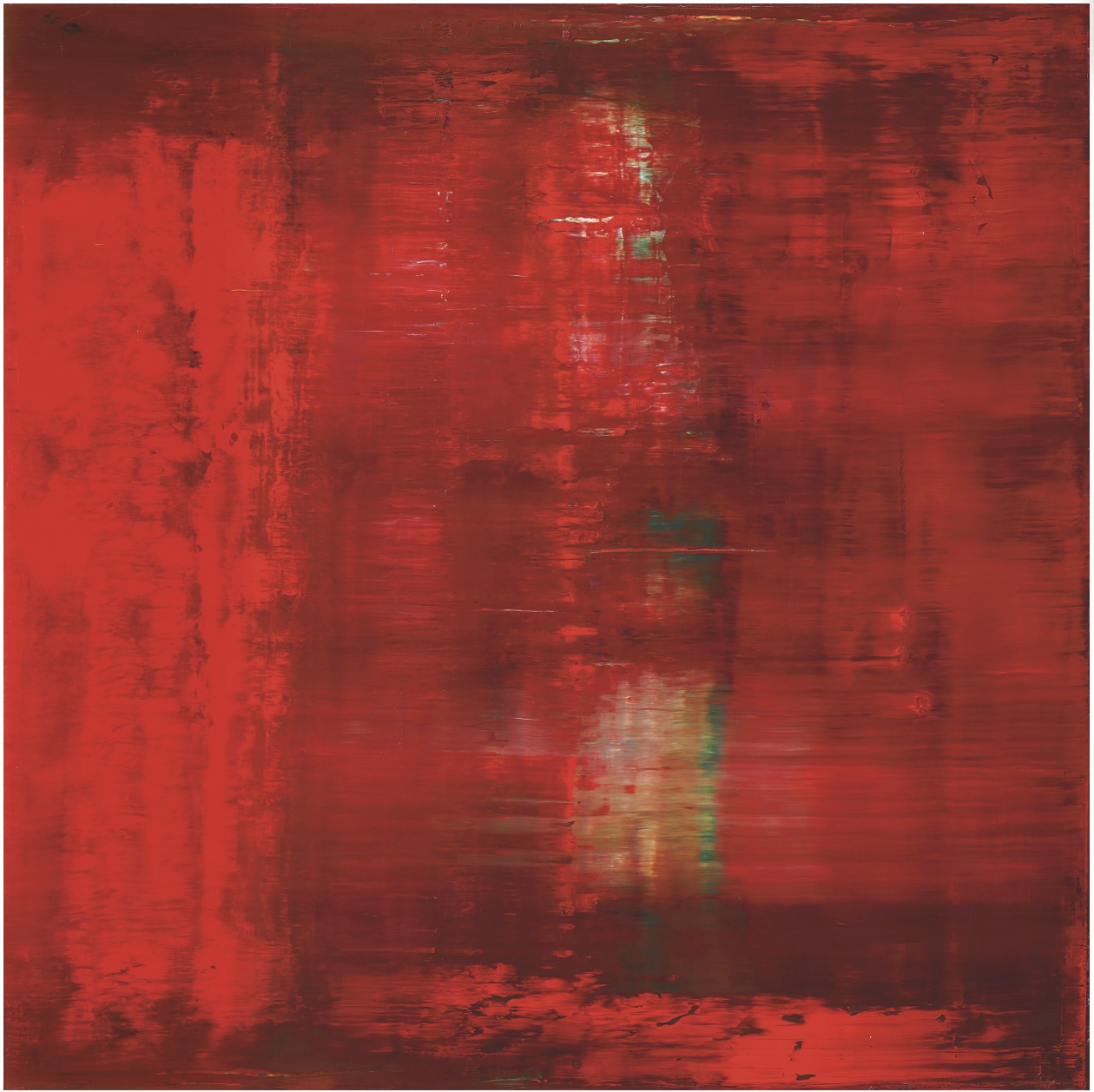

Gerard Richter, «Abstraktes Bild (747-1)», 1991. Photo: Christie’s Images Limited © Gerhard Richter 2025 (0034)

Giancarlo Giammetti, che cosa dell’architettura, della sua formazione, è entrato nella sua regia della maison?

L’architettura mi ha insegnato il senso delle proporzioni, la disciplina dello spazio e, soprattutto, l’importanza della visione d’insieme. Ma quando ho incontrato per la prima volta Valentino, ho avuto la conferma che non avrei fatto l’architetto… Non ero uno studente molto bravo. Con Valentino siamo stati capaci di dare una struttura a quello che era un progetto comune, e passo dopo passo abbiamo dato vita a un «disegno» che permettesse alla creatività di crescere. Ordine, ritmo e armonia sono arrivati con l’esperienza: dalla costruzione delle collezioni alla forma di una sfilata, fino alla visione globale del brand.

Il vostro patto creativo: come descriverebbe «l’accordo perfetto» tra lei e Valentino?

È stato un accordo istintivo e naturale. Da subito ho capito che Valentino possedeva una scintilla speciale dentro sé. In una certa maniera, siamo sempre stati complementari e il nostro rapporto si basava, e tutt’oggi continua a essere così, sulla fiducia e il rispetto reciproco. L’accordo perfetto è questo: due persone che condividono un sogno e che sanno esattamente fino a dove andare l’uno verso l’altro.

Un aspetto di Valentino che la commuove?

La sua capacità di emozionarsi davanti ai gesti più semplici, ai momenti più piccoli.

Che cosa racconta la vostra collezione? Mi dica un’opera che ama profondamente.

La nostra collezione racconta due vite piene di curiosità, di viaggi, di incontri. È una raccolta di oggetti che ci hanno trasmesso emozioni e storie. È difficile scegliere. Amo profondamente ogni opera perché rappresenta un capitolo, un luogo, un amore estetico, un ricordo.

È vera la storia secondo la quale compraste l’opera di Warhol molti anni più tardi?

Sì, è vera. Con Warhol avevamo un rapporto personale, c’era stima reciproca. Ma la vita correva più veloce delle nostre capacità collezionistiche. Molti anni dopo fu come recuperare una parte di quegli anni incredibili. Era un cerchio che si chiudeva.

Mi dica perché il Rosso. Perché il Bianco (anche in riferimento a Fontana).

Il Rosso, per Valentino, è stato un’illuminazione. Un colore che parla di passione, di teatro, di vita. Un colore che valorizza la donna. Un colore che si è trasformato in un tratto identitario. Il Bianco, invece, è l’altra faccia della stessa anima: un colore assoluto, di purezza e di silenzio. E Valentino l’ha scelto per i momenti più solenni, come per la White Collection del 1968.

Com’era la New York di quegli anni con Diana Vreeland?

Negli anni Sessanta e Settanta New York era un laboratorio pulsante. Tutto sembrava possibile. Diana Vreeland era un’icona, una donna alla continua ricerca di nuove idee. Conosciuta nel 1964, fu lei a introduci nella New York creativa e scintillante del tempo. Ci presentava a tutti come «the boys». La sua influenza, nutrita di Broadway, audacia e immaginazione, contribuì anche alla nascita della leggendaria Gypsy Collection presentata da Valentino nel gennaio 1969, accompagnata da una colonna sonora: una vera innovazione per le sfilate dell’epoca. Diane ci offrì una nuova lente attraverso cui guardare il mondo, in un’America piena di promesse, di glamour e di rivoluzione culturale. E noi eravamo nel mezzo.

Qual era il rapporto con i fotografi, che hanno intensificato i vostri sogni?

Sono tanti i fotografi che hanno collaborato con noi. Ognuno di loro ha saputo cogliere l’essenza dell’eleganza di Valentino con uno sguardo potente e raffinato, interpretando in quel dato momento storico l’idea che avevamo e che volevamo comunicare sulle collezioni. Sapevamo che una fotografia poteva creare un mito quanto un abito. Non volevamo immagini decorative: volevamo narrazioni visive, mondi.

Come nacquero gli scatti di Gian Paolo Barbieri: Simonetta Gianfelici in Valentino 1983?

Quelle immagini nascevano da un gesto coraggioso: rompere gli schemi della pubblicità di allora, che era statica, prevedibile. Noi volevamo il sogno. Con un’idea coraggiosa, e non con tantissimo budget, siamo riusciti a scattare delle fotografie, che ancora oggi sono tra le mie preferite: una piccola lezione di fantasia applicata alla moda.

Lei ha pubblicato «Private». Ama fotografare. Perché questo desiderio quasi ossessivo di catalogare e ricordare?

La nostra vita è stata un viaggio straordinario e io ho sempre sentito il bisogno di conservarne le tracce, di capire come si è trasformato nel tempo. Un tempo portavo sempre con me una macchina fotografica; oggi, con il cellulare, cerco di catturare piccoli momenti quotidiani di libertà.

Valentino e lei condividete lo stesso concetto di eleganza?

Sì, profondamente. La nostra vita insieme è stata una lunga conversazione sull’eleganza. Valentino ha insegnato che si può innovare senza urlare, stupire senza provocare, lasciare il segno senza inseguire il consenso. Ha dato alla moda una grammatica nuova, fatta di rispetto, misura e bellezza autentica.

Che tipo di libertà avete voluto regalare alle donne? Ci sono state muse ispiratrici?

La libertà di sentirsi belle indossando abiti straordinari. La possibilità di essere protagoniste della propria vita, non di interpretare un ruolo. Le muse sono state tante e ognuna di loro riusciva a ispirarci con la propria personalità e la propria unicità.

Che cos’era il lusso quando avete cominciato e che cos’è oggi?

Allora il lusso era tempo, cura, mano. Era un abito che richiedeva settimane di lavoro. Oggi il lusso rischia di diventare velocità, immagine, logo. Ma il vero lusso, quello autentico, è rimasto lo stesso: qualcosa che non ha bisogno di spiegazioni.

Che cosa significa, nella moda, «per sempre»?

Significa toccare l’anima delle persone. Quando un abito, un colore, un gesto diventano memoria collettiva, allora diventano «per sempre». È raro, ma succede.

Secondo lei, il mondo oggi è un posto più brutto? Riusciremo a combattere la sciatteria?

Il mondo è più rumoroso, non necessariamente più brutto. Ma io continuo a credere che la bellezza sia una forza contagiosa. Tant’è che da quando abbiamo inaugurato il nostro spazio in piazza Mignanelli, parliamo di bellezza che crea altra bellezza. E questa, in fondo, oggi è diventata la nostra mission.

L’ultima sfilata: siete andati via, ma non del tutto. Come si è evoluto il vostro impegno in questi anni?

Siamo rimasti presenti in forme diverse. Dalla grande mostra al Musée des Arts Décoratifs di Parigi nel 2008 al progetto con il New York City Ballet, dalla «Traviata» diretta da Sofia Coppola all’inaugurazione del Teatro di Voghera dedicato a Valentino. E poi la Fondazione che, dopo la sua costituzione nel 2016, ha continuato a crescere con i suoi progetti filantropici, arrivando ad ampliare i suoi scope con progetti educational e culturali, che sono stati inaugurati da PM23, lo spazio nel cuore di Roma.

Quale significato ha per voi il passaggio da una Fondazione filantropica a un luogo fisico aperto al pubblico?

È un’evoluzione naturale. Fin dall’inizio abbiamo sentito il desiderio di restituire ciò che la vita ci ha donato. PM23 rappresenta proprio questo: un gesto concreto, uno spazio reale, aperto, pensato per accogliere e condividere. Per noi la filantropia non è mai stata semplice beneficenza, ma visione, responsabilità, costruzione di qualcosa che possa durare. Ora questo impegno ha una casa, nel cuore della città di Roma, dove tutto è cominciato, in piazza Mignanelli, e si apre a nuovi progetti educational e culturali, come la nostra prima mostra, o ancora la seconda mostra «I will be your mirror» prevista a gennaio e che vedrà Joana Vasconcelos, artista portoghese riconosciuta internazionalmente, reinterpretare il Dna e i codici Valentino.

Una veduta della mostra «Orizzonti Rosso». Courtesy of FVG Services srl

Altri articoli dell'autore

Si intitola Art Vital, 12 anni di Ulay e Marina Abramovic, la mostra che inaugura oggi a Lubiana

Ogni sua scarpa è una miniatura di architettura, una scultura che ci ricorda quanto la leggerezza abbia sempre bisogno di una solida struttura. «C’è qualcosa di quasi alchemico in questo: il modo in cui un paio di scarpe può ridefinire silenziosamente l’identità di chi le indossa, sia fisicamente che emotivamente», racconta

Oggi l’Olnick Spanu Collection si dimostra una delle raccolte più consistenti degli Stati Uniti: conta centinaia di opere di Arte Povera accanto a una straordinaria collezione di lavori in vetro di Murano, ceramiche del dopoguerra e gioielli d’artista, tra i quali quelli di Giorgio Vigna e degli artisti della scuola di Padova

Diane Keaton non è mai appartenuta all’idea della fine: troppo viva, troppo ironica, troppo curiosa