Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoli«Non sarà solo una mostra, ma un laboratorio, frutto di un lungo lavoro di confronto con un advisory board internazionale e transdisciplinare. L’architettura ha il ruolo di regia, utilizza i contributi di tutte le discipline per realizzare delle visioni». Alessandro Melis, 51 anni, curatore del Padiglione Italiano alla Biennale di Architettura, è nato a Cagliari, ha studiato a Firenze ed è titolare dello studio Heliopolis 21 con il fratello Gian Luigi, con sede principale a Pisa. Ma il suo sguardo è internazionale, così come la sua attività di docente, prima in Nuova Zelanda, oggi alla University of Portsmouth, in Gran Bretagna, dov’è professore di Architecture Innovation.

I suoi interessi sono vari e li comunica con passione, anche in relazione ai temi affrontati a Venezia nel Padiglione italiano. Biologia dell’evoluzione e cooptazione funzionale, ecologia e progetto, ricerca scientifica e transdisciplinarità, crossover tra le arti e narrativa, creatività contro creazionismo, dimensione fisica delle comunità e struttura sociale. E poi, ancora educazione e responsabilità, giustizia sociale e futuro visionario, intelligenza artificiale e resilienza. Il Padiglione sarà dedicato proprio al tema delle «Comunità resilienti» (di cui il sito costituisce, con la ricchezza delle sue proposte, un indispensabile completamento): un titolo particolarmente incisivo in un momento in cui, a livello individuale e collettivo, siamo tutti chiamati a rispondere alla pandemia, che ha profondamente cambiato abitudini, comportamenti e relazioni.

Architetto Melis, la sua pubblicazione più recente reca un titolo tanto evocativo quanto allarmante, ZombieCity (D Editore). Sottotitolo: «Strategie urbane di sopravvivenza agli zombie e alla crisi climatica».

Il libro è nato da un programma didattico tenuto nel 2013-15 all’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, e che s’intitolava «Lezioni dalla fine del mondo». Era stata un po’ una forma di espiazione... Mi spiego meglio. Proprio in quei mesi si era superato il record di Co2 nell’aria, una soglia che sembrava insuperabile ma che si raggiunse senza l’allarme che avrebbe meritato. Nel nostro libro raccontavamo come un ipotetico governo avrebbe dovuto intervenire contro una pandemia provocata dal cambiamento climatico.

Cosa che poi è successa, come sappiamo. Quando abbiamo presentato il programma per il Padiglione Italiano sono stato definito «allarmista», poi «quello che porta sfiga». Decidetevi, o l’uno o l’altro... Certo è che la zombizzazione della società, anche in senso metaforico, ha condizionato il nostro mondo, portandolo alla crisi che stiamo vivendo. Nel libro ci sono contributi diversi, che spaziano dal problema dei campi profughi alla città vista dalla prospettiva femminile, fino alla coesistenza con specie non umane.

L’attualità ci offre molti motivi di allarme, e l’architettura e il dibattito sulla città contemporanea non possono non recepirli. Quanto sono destinate a modificarsi le nostre relazioni interpersonali?

L’allarme oggi viene dal Covid-19 ma, sulla base delle nostre ricerche, è solo una delle manifestazioni di una crisi più complessiva, in primo luogo ambientale. Il problema va affrontato in modo strategico, nel suo complesso. Certo, le soluzioni proposte sono quelle, ad esempio, della rarefazione dell’ambiente urbano, dell’ingrandimento degli spazi abitativi, dell’incremento del distanziamento sociale, o della trasformazione della società in chiave digitale, per ridurre i contatti... Non sono in disaccordo, ma sono soluzioni tampone rispetto alla prospettiva strategica ambientale.

Che cosa prevede?

Sappiamo che gli insediamenti umani dovranno essere certamente più compatti, più resilienti e più radicali di quelli che conosciamo oggi. Secondo la mia visione della biologia dell’evoluzione come disciplina euristica che aiuta a capire l’architettura questo significa fondamentalmente una cosa: non sappiamo quale aspetto avranno questi insediamenti, ma saranno una sfida radicale, in termini di visione, a quelli che abbiamo conosciuto negli ultimi duemila anni.

Alcuni paradigmi, ormai acquisiti, devono essere posti in discussione, a partire dalla nostra convinzione che la città sia il massimo grado di civiltà possibile e che l’uomo sia la massima espressione dell’evoluzionismo. Nella pratica, la città del futuro deve avere maggiore quantità di natura al suo interno, dai parchi urbani al verde verticale. Tutto giustissimo in chiave operativa. Ma in chiave strategica, non c’è ragione perché non si possa pensare che può esistere un’architettura intrinsecamente ecologica, parte dell’ecosistema e non alternativa.

In pratica?

Non ho una risposta univoca. Ma ci sono molti studi di architettura che forniscono suggestioni a questo proposito, come EcoLogicStudio o Mitchell Joachim di Terreform One. Tutti dicono: davvero una pianta non può diventare un’architettura e davvero un’architettura non può essere governata secondo i principi delle piante? E così via. Rispetto alla domanda della Biennale «How will we live together?» e secondo la biologia dell’evoluzione introdotta da Stephen J. Gould (a cui si deve il concetto di «exaptation», cooptazione funzionale, al centro degli interessi di Melis, Ndr), l’unica risposta possibile è un aumento della complessità, necessario alla resilienza e alla nostra stessa sopravvivenza.

La società del futuro dovrà essere caratterizzata da maggiori interazioni, strumenti e flessibilità. Ad esempio, l’idea che ci siamo fatti oggi che il digitale sostituirà in molte situazioni la componente fisica è un’ulteriore reificazione, o idealizzazione come direbbe Gould. Ciò che ci ha offerto questa crisi è l’aumento delle opzioni possibili. Dobbiamo creare più relazioni, che siano ecologiche e che prevedano una convivenza con altre specie.

Come si pone il Padiglione Italiano in questo contesto di crisi e di trasformazione necessaria?

Secondo l’antropologa Heather Pringle la creatività è lo strumento che l’umanità possiede per reagire alle emergenze. Questo è il momento dei creativi e dei visionari, e gli italiani ce l’hanno nel proprio Dna… Da italiano che vive all’estero sono molto orgoglioso che la Biennale di Venezia sia attesa nel mondo come un polo di cultura, non solo artistica, e che avvenga in un anno così difficile.

Ma questo è anche il momento in cui affrontare l’emergenza attraverso la transdisciplinarità. Vogliamo che il nostro sia il Padiglione delle possibilità, attraverso i diversi specialisti convolti e le sue diverse sezioni (tra cui Architectural Exaptation, Decolonizing the built environment, Architettura come Caregiver, Sud Globale, Italian Best Practices o Ecologia Tacita, fino alla sezione crossover Arti creative e industriali e al Laboratorio Peccioli, al centro dell’allestimento destinato a spettacoli e performance, Ndr). Vogliamo esplorare le marginalità, i confini, che sono i luoghi della resilienza umana e delle possibilità, appunto.

Questo viaggio nel «cuore di tenebra», nelle profondità delle nostre paure (ma che guarda con speranza al futuro), si basa anche sulla condivisione di un’idea: lo status quo non è più un’opzione praticabile. Credo che sia una posizione incredibilmente coraggiosa, quando assunta direttamente da una Direzione Generale del Ministero, che ci ha scelti e sostenuti. La resilienza risiede nella complessità, come ci hanno insegnato durante la crisi pandemica i borghi storici, compatti e multifunzionali, assai più reattivi rispetto a molte porzioni delle città contemporanee.

Quale ruolo può giocare in tutto questo l’architettura, anche in una prospettiva post Covid-19? I centri commerciali paiono incompatibili con il distanziamento sociale: dove ci incontreremo?

Partiamo dal presupposto che oggi nel mondo la massa artificiale ha superato la biomassa e la principale ragione della crisi ambientale sono proprio le costruzioni. Noi architetti siamo in parte colpevoli ma anche detentori di una responsabilità sociale e (potenzialmente) capaci di costruire idee. Già Bernard Rudofsky, nella mostra «Architecture without architects» al MoMA del 1964, ci diceva che le nostre prospettive sono molto limitate: i nostri modelli sono essenzialmente frutto di una visione occidentale e maschile.

Mi piace la suggestione del centro commerciale come luogo simbolico globale della contemporaneità, ma ricordo che già nel 1978 George A. Romero vi ambientava il suo film «Zombi»... E l’idea predatrice della città è stata messa in discussione da Jane Jacobs proprio negli Stati Uniti, regno del capitalismo. La prospettiva è quella di un mondo zombesco che sta morendo. Tutto ruota interno allo spazio pubblico e, secondo i nostri studi confluiti nel Padiglione italiano, la sua resilienza dipende dal livello di flessibilità e dalla capacità di rispondere naturalmente alle esigenze dei cittadini, anche in modo informale, come in molte città storiche.

Quali prospettive individua?

La sfida è che la complessità della ricerca scientifica diventi un messaggio chiaro e comprensibile a molti, ma senza semplificazioni. E l’ipotesi esplorativa dell’architettura non può che basarsi su un patto con la natura. Il Padiglione italiano propone una sorta di «decalogo», con voci come Riduzione delle emissioni, Internazionalità, Educazione, Immersività e Creative Serendipity.

È possibile fare previsioni, alla luce di tanta incertezza?

Da architetto, posso dire che la sfida del futuro è progettare città sufficientemente complesse, variabili e «ridondanti» per essere adattabili alle mutazioni che ci attendono: non soltanto quelle imposte dal distanziamento che oggi tutti cercano, ad esempio, perché i rischi e le mutazioni del futuro potrebbero proporre urgenze e necessità differenti da quelle imposte dal Covid-19. Certo è che il futuro ci chiederà di essere flessibili, vigili e reattivi. È quindi importante avere non solo città complesse, ma una società matura, capace di concepire e progettare la complessità delle città di domani.

Alessandro Melis

Un'installazione nel Padiglione Italia della Biennale di Architettura 2021

Altri articoli dell'autore

Aperture straordinarie e musei statali (e non) a 1 euro sabato 17 maggio per la XXI Notte Europea dei Musei, iniziative in tutt’Italia domenica 18 maggio per la Giornata Internazionale dei Musei

Invitata al Salone del Libro di Torino, dove il 18 maggio sarà al centro di un dialogo con Melania Mazzucco, la signora del romanzo «artistico» festeggia il 25ennale dell’edizione italiana di «La ragazza con l’orecchino di perla»: «Scrivo quando vedo una storia con un vuoto da colmare, un mistero da risolvere»

Allestita alle Corderie dell’Arsenale e in varie sedi di Venezia, la 19ma Mostra Internazionale di Architettura riunisce 300 progetti di 756 partecipanti: «Voglio una Biennale “laboratorio”, in cui formulare un pensiero nuovo»

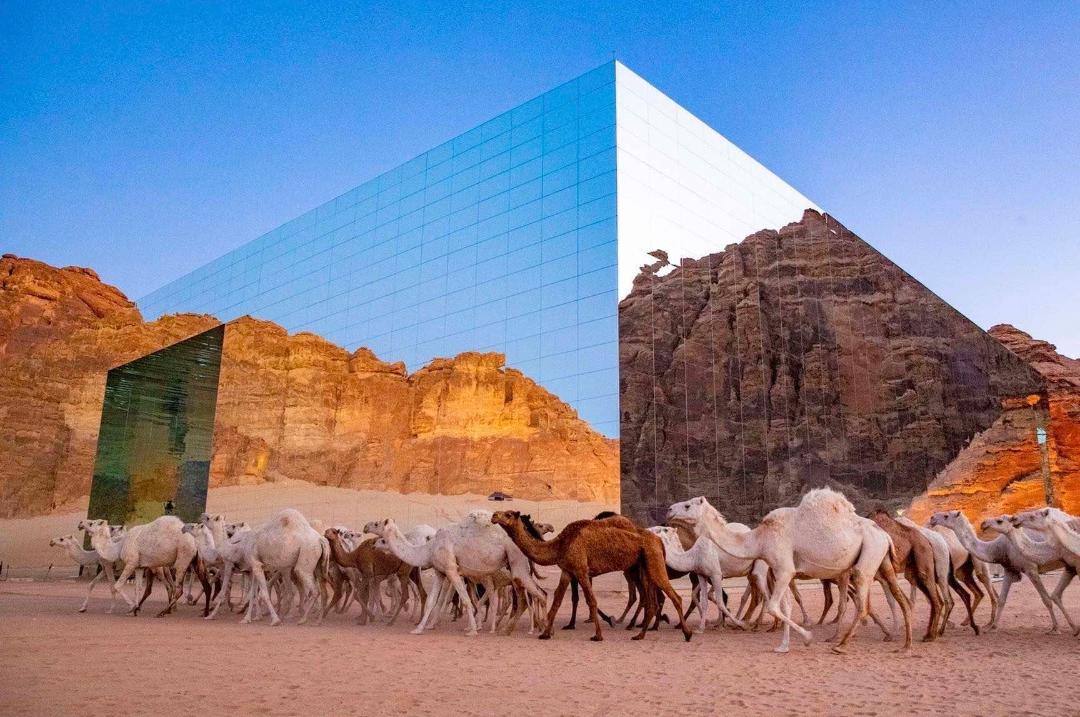

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda