Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliUna pace disarmata e una pace disarmante. Prima che il primo papa statunitense della storia facesse a ognuno di noi il dono di queste quattro parole, tutti abbiamo affissato gli occhi al dettaglio di un comignolo. Fumata dopo fumata, in attesa che uscisse il colore giusto, l’unico a suo agio era l’amico gabbiano, il gabbiano numero uno, supremamente indifferente e certo della giustezza del suo mandato. Scende, si ferma, incassa i flash di milioni di smartphone e riparte. Nel 2016, durante l’Angelus, aveva arpionato una delle due colombe lanciate dalla finestra del Palazzo Apostolico. Si disse non fosse il miglior presagio per la traiettoria di papa Francesco. Ieri, a metà pomeriggio, gli erano venuti a fare compagnia una gabbianella e il suo piccolo. Gabbiano uno, due e tre. Il primato della famiglia. A quel punto è stata fumata bianca, come un auspicio di nutrimento.

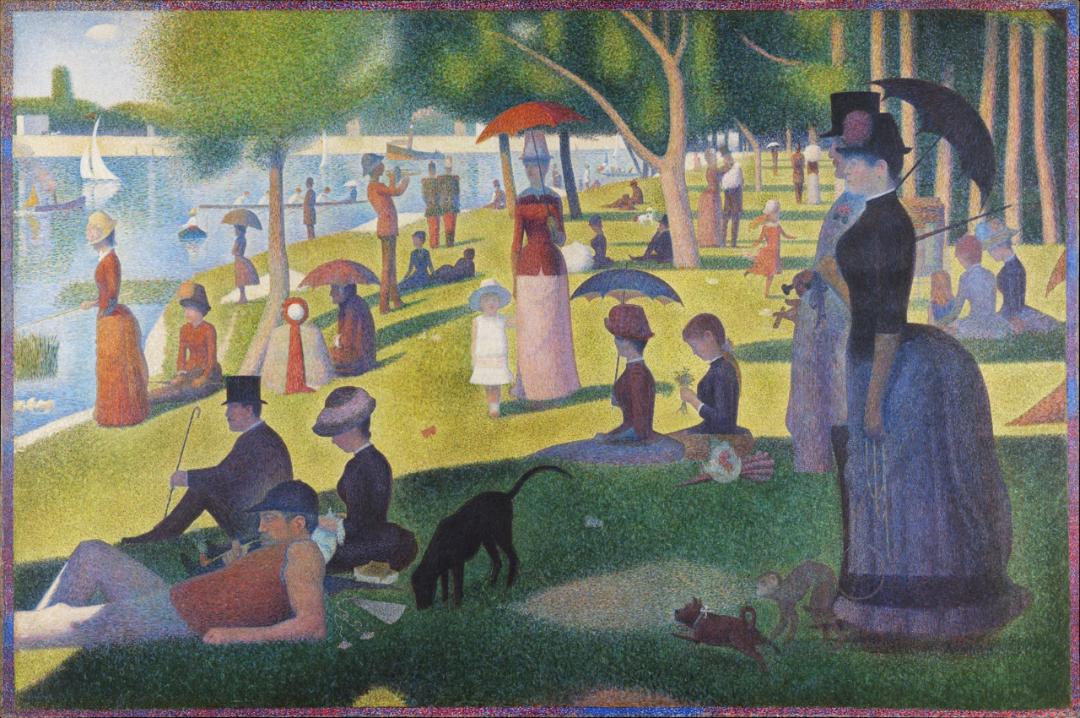

Tutti in San Pietro erano rivolti al piccolo pezzo di muro in un pomeriggio romano di maggio di quelli miracolosamente tersi. Nessuno guardava, tutti riprendevano. Guardare e fotografare non sono operazioni alternative. Fotografare è scegliere e, di norma, la scelta avverrà dopo una selezione. Dal comignolo al colpo d’occhio del cortinaggio rosso del balcone, chiuso per una lunghissima ora, questa è la prima elezione dove il nostro sguardo sia stato potentemente diaframmato dal prolungamento della mano che si chiama smartphone. Quel preservativo oculare che, durante la notte, ha fatto da mini cassa di risonanza di commenti, battute, postille quasi sempre immemorabili, corti circuiti tra film e cartoni (da Nanni Moretti a Paolo Sorrentino al Re Leone Disney). È stato un conclave televisivo e digitale. Con due controindicazioni.

La più scioccante per chi, come tutti, viva nella corsia di sorpasso è scoprire che il tempo della Chiesa è senza tempo. Non è il tempo del Medioevo che è il «tempo del pressappoco». È un tempo sospeso, dove lentezza e differimento ritrovino un senso positivo e propositivo; in ogni caso, un senso diverso dal nostro dove, al principio di una pagina qualsiasi, sono indicati i minuti presumibilmente necessari alla lettura.

Il secondo effetto, speculare e non meno grave, rimbalza su quella che oggi si chiama comunicazione: i cento e passa cardinali riuniti nella Sistina, foderati dagli affreschi di Michelangelo e dei maestri quattrocenteschi umbri e toscani inviati strategicamente da Lorenzo il Magnifico, sono fuori dal mondo. Non perché, con l’«exit omnes», fossero stati invitati a uscire tutti gli altri. Sono fuori dal mondo perché hanno dovuto deporre il cellulare all’ingresso. In un’epoca in cui la comunicazione di un evento è poco meno importante dell’evento stesso, verrà il giorno in cui fotografi e reporter violeranno i codici segreti di un’elezione.

È stato uno show che fa a meno dello show se non per i preliminari e lo scioglimento; uno show che sorvoli sulle fasi salienti; uno show in mondovisione a telecamere non ammesse se non durante i preparativi e dove, come accade in questi casi, a scattare sull’attenti sono quei fedeli di specie particolare, dotati di un terzo occhio che sono gli storici d’arte. Gli unici che, se invitati a un conclave, testerebbero l’eventuale giustezza tono su tono del porpora degli abiti cardinalizi sui rossi e gli ori delle decorazioni; i soli che dentro un film storico sui papi riconoscano la maggiore o minore appropriatezza dei luoghi. Ma qui, d’altronde, non c’era da sbagliarsi se il conclave si è svolto in due luoghi consacrati dalla Chiesa (e dai manuali di storia dell’arte).

Sul programma decorativo della Cappella Sistina dove si sono riuniti i cardinali ha qui detto l’essenziale, e mirabilmente, Arabella Cifani. Ma non dimenticheremo le immagini, queste sì inedite, degli operai sui tubi innocenti a sistemare i tavoli e preparare l’ambiente; e intanto le telecamere si alzavano a riprendere sempre e solo i due o tre riquadri della volta noti anche ai non addetti (a cominciare dalla creazione di Adamo, a riprova che noi guardiamo solo ciò che già sappiamo). Lavori in corso che antivedevano gli eventuali livori in corso per l’elezione. Altro discorso merita, invece, la Cappella parva, cioè piccola, edificata nel primo ’500 da Antonio da Sangallo e dove hanno giurato i cardinali prima di recarsi alla Sistina. Dedicata ai santi Pietro e Paolo, sta tra le stazioni da riscoprire del tardo Rinascimento non fosse altro perché, di norma, non è visitabile.

«Il Giornale dell’Arte» vi ha dedicato, di recente, un focus che mette insieme le acuzie di un plesso decorato per quattro secoli e che costituisce un osservatorio specialissimo sul Rinascimento maturo: da Michelangelo in primis agli stessi Federico Zuccari e Lorenzo Sabatini. La Cappella Paolina contiene innanzitutto i veri capolavori sconosciuti di Michelangelo, quello che per fare cattiva letteratura diremmo il suo testamento pittorico: i murali asperrimi con la «Conversione di Saulo» e la «Crocifissione di san Pietro» che coprono, con varie interruzioni, gli anni ’40 del ’500.

Trent’anni dopo ai giovani Zuccari e Sabatini sarebbe toccato il compito ingratissimo di affiancare, senza troppo sfigurare, il terribile Michelangelo che piaceva a Paolo III Farnese. Ma sta’ a vedere se, per familiarizzarsi con l’ultimo stile del Maestro, non convegna saltare di oltre mezzo secolo e capire cosa il solito Caravaggio avesse saputo importare nel dipinto di Santa Maria del Popolo il gesto di san Pietro crocifisso che si volta grifagno come un Grande Inquisitore, rendendoci, nel più violento upgrade del realismo occidentale, da spettatori a complici. Caravaggio a parte, i veri, e spesso inconsapevoli, detentori delle chiavi d’ingresso al Michelangelo petroso della Paolina sono i napoletani se al Museo di Capodimonte è conservato un cartone preparatorio per il dettaglio degli armigeri che s’introducono, dallo spazio fisico del riguardante, sul set della Crocifissione.

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale