Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliDue mostre sorelle di tema ottocentesco, entrambe timonate da una studiosa eccellente come Isabella Valente, hanno accompagnato il bombito di questa estate e continueranno a tenerci compagnia in questi vagiti autunnali e ancora dopo. Ma bisogna muoversi lungo la penisola salentina. La prima alza il tiro con titolo generico e irresistibile: «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà», al Castello Svevo di Mesagne (Br) fino al 26 novembre. Si tratta di una ricchissima antologia (oltre 150 dipinti), spesso sorprendente, del genio postunitario in rapporto alla scena di Parigi, capitale del XIX secolo. La seconda promette una focalizzazione maggiore: «Eravamo innamorati del Vero. De Nittis, Toma, Netti, De Nigris, artisti pugliesi tra Napoli e Parigi», nel Museo storico di Lecce fino al 18 ottobre. Le occasioni di riscendere in Puglia salgono dunque a due.

Non paia strana la scelta delle sedi; non perché Napoli, per rimanere a tiro, abbia altre urgenze, innanzitutto caravaggesche. Il fatto è che, a rigore, gli apici dell’800 meridionale sono pugliesi. I migliori napoletani di età risorgimentale, da Gioacchino Toma a Giuseppe De Nittis a Netti stesso (anche critico fine), non lo sono che per adozione. Qualcuno ora salterà su col dire che, al suo meglio, l’800 è pugliese e, a distillare le strategie di questo primato, non si poteva che chiamare la maggior esperta di scultura e pittura meridionale di ’800 e primo ’900 oggi in circolazione.

Morto da oltre mezzo secolo Roberto Longhi, che lo stupido secolo italiano, da Domenico Morelli a Ettore Tito, detestava a tutt’uomo; e scomparsi gli interlocutori meridionali di Longhi che, a viso aperto o sotto banco per non scontentare il maestro, con l’800 non hanno smesso di confrontarsi; tolti gli inciampi, insomma, gli affondi migliori degli ultimi decenni, a finire con quelli di Isabella Valente, hanno provato a riformulare un giudizio più comprensivo sull’arco postunitario fino all’arte tra le due guerre che, auspice un gran pittore di irreprensibile bruttezza come Vincenzo Migliaro (scomparso nel 1938), non è altro che la continuazione dell’800 con gli stessi trucchi ed effetti pittorici di superficie. Rimossi i veti, scritti o taciti, si è provato a studiare, giusta i propri principi, sottraendolo per quanto possibile allo schiacciamento francese, un momento di eccezionale interesse dell’arte italiana. Si obietterà, forse, che quest’adibizione critica abbia finito, forse, per abiurare a un giudizio critico e di merito che pure deve rimanere vigile. Dopodiché è sacrosanto rivendicare gli spunti che sono solo nostri (Longhi, bontà sua, dell’800 italiano salvava solo gli illustratori; Alberto Savinio, fratello d’arte, i disegni di Gemito, lanciati ad ariete contro l’Impressionismo dominante; ed è il Primato della carne che ci distingue positivamente dalle bassure del Postimpressionismo). Valente e gli ottocentisti reclutati a bordo di queste mostre sorelle provano a rivedere il borsino delle diversità in un sapiente dosaggio tra la scena francese e quella italiana. I saggi in catalogo, da quelli della curatrice, rivelano aperture inedite, sanamente provocatorie: affrontare Pietro Scoppetta a Pissarro ricorda quando, in un festival di Sanremo di trent’anni fa, a Michele Zarrillo toccò di esibirsi dopo Springsteen cantando, appunto, «L’elefante e la farfalla». Ugualmente De Nittis e Manet giocano campionati diversi (non ce ne voglia Renato Miracco, che scrive un bel saggio sul barlettano provando, diciamo così, ad accorciare le distanze col francese). E viene il turno di Lecce.

Innamorati del Vero? Certamente. Tutti lo siamo, Caravaggio in testa. Ma l’enfatizzazione del Vero è uno dei grandi equivoci della critica meridionale, e non solo per quanto riguarda l’800. Di per sé il Vero non è uno scherzo; è materia è scottante, difficile da maneggiare. Il punto è come si fosse innamorati di quel Vero posto che il Vero, con la maiuscola, una volta riconosciuto, funzioni come lasciapassare. A partire da Morelli è il quadro che si sottomette al Vero mentre, nei Degas degli anni ’60 e ’70, per non parlare di Manet o Cezanne, è il Vero che si sottomette al quadro. Ma di quale vero parlavano i nostri? Del «Viatico dell’orfana», dell’«Onomastico della maestra», per rimanere tra i titoli tomistici o del «Che freddo» di De Nittis? A queste condizioni era un Vero piccolissimo. E non è tanto il metraggio del racconto a decidere (negli stessi anni di De Nittis, Cechov e Maupassant lavorano a racchiudere il mondo in poche cartelle). Ciò che zavorra i pugliesi, i napoletani in senso stretto, i veneti o i lombardi una volta presi nelle spire dei mercanti parigini, è il vero aneddotico. Arte con aneddoto o senza aneddoto. Fu questa la formula che, per spiegare la differenza tra arte italiana e francese, venne in mente a uno storico d’arte di riflesso come il ligure Eugenio Montale andando a bussare all’atelier parigino di Brâncuși.

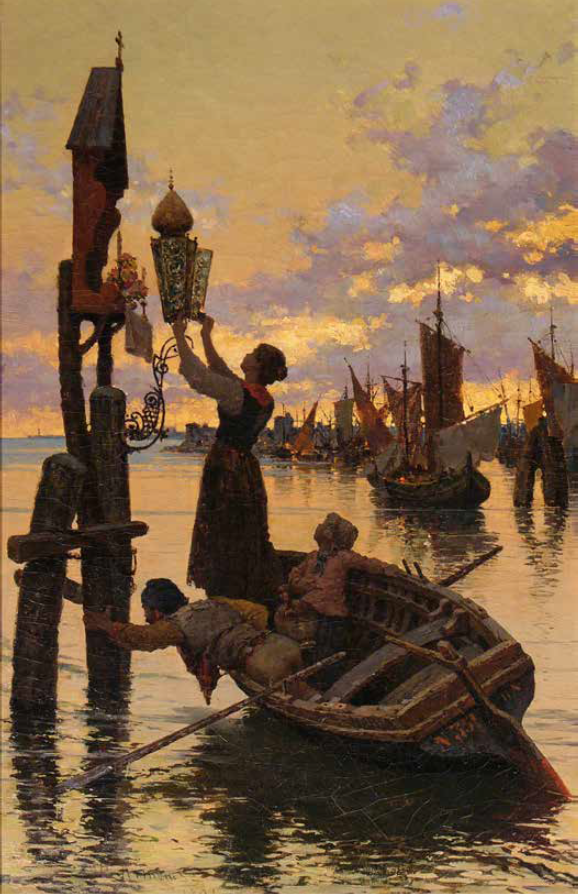

Raffaele Armenise, «L’accensione della lanterna», 1891, collezione privata