Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

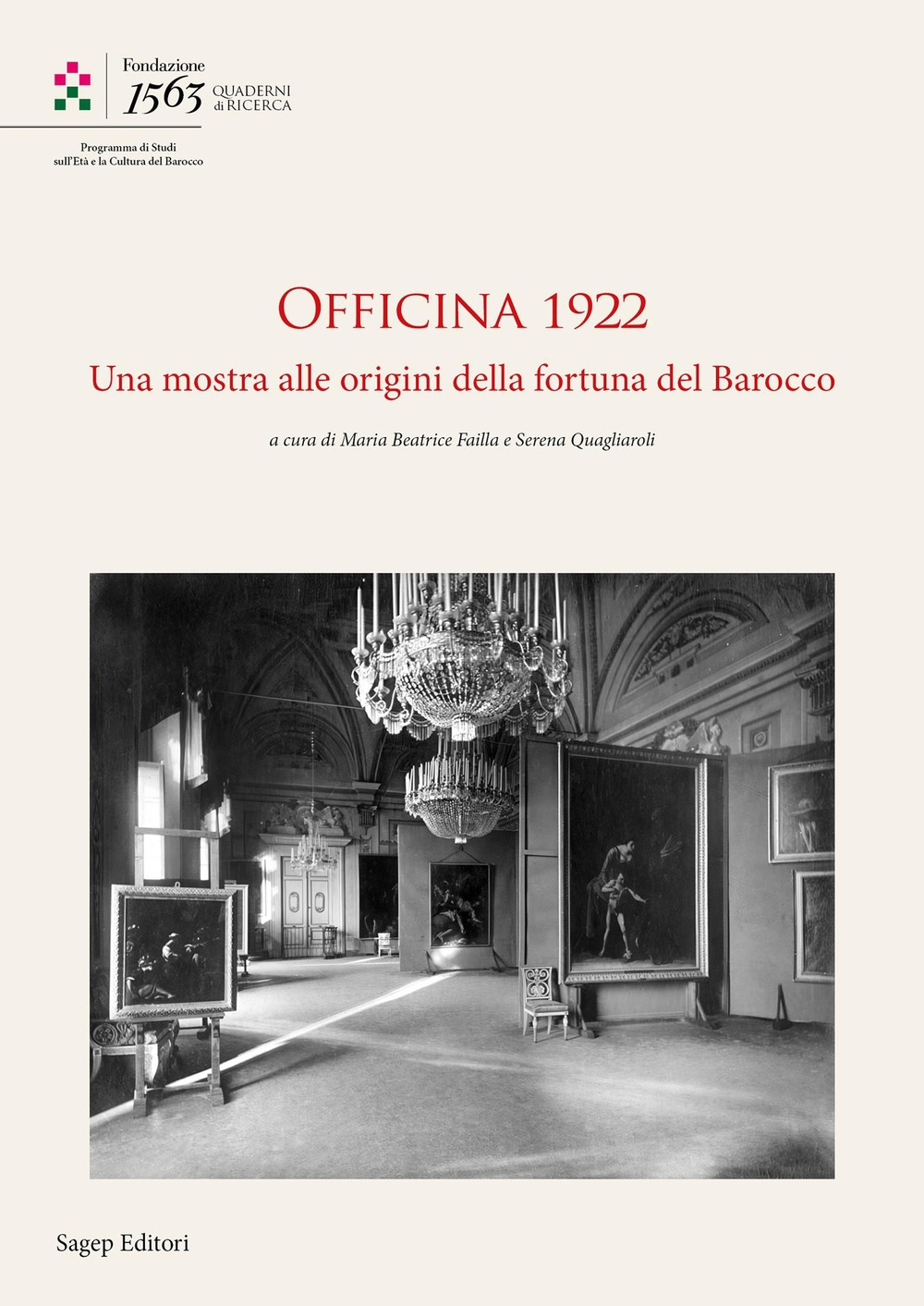

Leggi i suoi articoliSi lavora meglio se si lavora insieme. Indirizzo privilegiato per capire lo stato di salute delle discipline storico artistiche in Italia, la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura è riuscita, dal 2012, a convogliare e disciplinare il talento di studiosi di età e competenze diverse. Negli ultimi vent’anni alcuni tra i libri più coraggiosi e fertili hanno messo sotto la lente grandi mostre da Firenze a Napoli, mentre ora si è scavato, con speciale acribia, nella parata di pittura italiana di Sei e Settecento che si tenne a Palazzo Pitti («Pittura italiana del Sei e Settecento», 1922). Il libro, uscito anche in cartaceo (ma è già consultabile in rete, open access), è frutto di seminari estivi tenuti due anni fa (Summer School «Officina 1922»). Delle rare foto dell’allestimento colpisce quella scelta per la copertina, con i Caravaggio delle chiese romane esposti in sequenza mentre sul lato opposto prova a reggere il colpo un Francesco Cairo messo su un cavalletto come un cugino povero e peritoso.

I focus sulle mostre sono il miglior pretesto per far storia dell’arte come storia della cultura. Un osservatorio privilegiato sulle condizioni storiche e sociali (e non solo, se le esposizioni sono autentici fossili della vita economica). Contro le pareti della Palatina urtarono ingegni diversi, variamente competenti: ma è fin troppo chiaro che, nel coro, spiccavano le voci di un romano e di un piemontese. Da un lato l’influentissimo Ugo Ojetti, classe 1871; dall’altro Roberto Longhi, più giovane di vent’anni ma che, nei giorni della mostra, mentre li sormontava il fascismo, poteva vantarsi di aver risistemato, con geniale arbitrio, la geografia dell’arte in Italia; con preferenze, ove si parli di Seicento, per alcune aree: Napoli e Genova in particolare. Nell’anno della marcia su Roma, l’occasione del ’22 fu imperdibile per il conoscitore attrezzato (e su quei due secoli se la giocavano in tre, incluso il tedesco Hermann Voss), non foss’altro perché metteva a disposizione, in una sola sede, centinaia di quadri da ribattezzare. Le carte scoperte negli archivi longhiani da Andrea Leonardi recano uno di quei titoli cui ci ha abituato Longhi (formidabile titolista) e che sono già la prima stoccata al tema: «Farragine sul Seicento e sul Settecento italiani mostrati a Firenze».

Spettatore d’eccezione di una mostra ampia, pionieristica e, per forza di cose farraginosa, si aggira nelle sale col desiderio feroce di raddrizzare il tiro, mettere a posto e mettere a punto. «Le trombe di Strozzi, i legni di Caravaggio, gli archi furiosi dei barocchi» si sciolgono al segno di un metaforizzare, arduo da tradurre ma per nulla divagante. E resteranno in repertorio se, nei Momenti della pittura bolognese scritti dieci anni dopo la mostra, Ludovico Carracci diviene un «burbero professore di violoncello». Strumentario longhiano a parte, chiuso questo importante contributo su Firenze ’22, resta una macchiolina d’olio sul bavero. Dodici anni fa consacrai un volume alla mostra sulla pittura napoletana dal Seicento all’Ottocento tenutasi al Maschio Angioino nel 1938. Una postilla all’avant-propos del ’22, un bubbone benigno di Palazzo Pitti cresciuto in direzione meridionale. Uscito nel ’13, il libro è citato in bibliografia (con data sbagliata): ma vuoi per contestarlo o solo per constatarlo, nulla di quel focus sulla Napoli fascista, incluse le pagine su Ojetti e Longhi, è precipitato in questi scintillanti saggi torinesi. Ora se non per vanità si scrive perché altri possa continuare a studiare raccogliendo il testimone. Lo si fa per arricchire un mosaico in costante evoluzione dove ogni tessera, quadrello o tassello prenda logica e disegno dai precedenti. Ma sono peccati veniali. In questo programma di studi sul Barocco, Fondazione 1563 sta facendo cose egregie. Ora aspettiamo un focus per il quarantennale della mostra sul Seicento fiorentino e, naturalmente, sulla «Civiltà del ’700 a Napoli» (Napoli, 1979), la madre di tutte le mostre.

Officina 1922. Una mostra alle origini della fortuna del Barocco

a cura di Maria Beatrice Failla e Serena Quagliaroli, 182 pp., ill., Sagep, Genova 2025, € 30

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale