Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliUn riesame del ’400 tra architettura, scultura, pittura e miniatura prendendo il toro per le corna è più di quanto avremmo osato chiedere; e mentiremmo se non dicessimo che lo aspettavamo da tempo.

Piemontese, classe 1962, Andrea De Marchi è uno grandi conoscitori e storici d’arte italiani. Del nuovo libro (L’Arte del Quattrocento in Italia. I. 1400-1450, 322 pp., ill. b/n e col., Einaudi, Torino 2025, € 36), diviso in una densa introduzione e in una selezione di cinquanta opere (da Brunelleschi a Donatello, da Firenze a Firenze andata e ritorno sulla piattaforma vasariana, ma mettendoci dentro tutto il paese), aveva preparato gli inneschi in una mole di lavoro impressionante quanto resistente alle virtù e alle difficoltà di una sintesi. A far capo dalla monografia su Gentile da Fabriano, marchigiano cresciuto in Lombardia che rimane, all’altezza del 1992 (l’anno della pubblicazione del volume presso Federico Motta Editore, Ndr), uno dei maggiori sforzi storiografici di fine secolo anche per una, e per la scena italiana poco meno che inedita, attenzione ai materiali.

Lo sparo d’inizio si gioca a Firenze, con il concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero. Ma presto lo sguardo si amplia ai centri e ai focolai del Gotico internazionale, che De Marchi conosce come nessuno. Parliamo del maggior interprete in assoluto di quella koinè che impreziosisce il secolo ed è il contrassegno dell’Italia quattrocentesca oltre la levata di scudi del primo Rinascimento toscano. Questa sorta di lingua franca (prima della Grande Maniera e del Liberty) De Marchi è l’unico ad aver saputo restituire con un lessico aderente nello sforzo di restituirne l’equilibrio di fasto e devozione.

Chi abbia familiarità con i contributi di De Marchi, anche l’ultimo De Marchi impegnato sui social, troverà in queste pagine nuove ribattiture. I passi sugli affreschi della Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli superano, sul loro stesso terreno, gli specialisti napoletani; ugualmente ficcante la restituzione di un pittore e mosaicista veneziano come Michelino Zambon («dalle sue Madonne spira un senso di sontuosa souplesse, tutto vi è morbido e frusciante, le carni sono pastose e sgranate, i corpi oscillanti e irrequieti, annegati in stoffe sovrabbondanti, in un tripudio di damaschi»).

Per rientrare su Firenze, la formella quadrilobata di Brunelleschi col «Sacrificio di Isacco», dazio di qualsiasi manuale e, proverbialmente, di ogni primo esame di storia dell’arte è ripresentata con passione («Per Brunelleschi il dramma non deve fare sconti. Certi dettagli hanno una forza e una brutalità quasi degne di un Caravaggio gotico»). Ma tra il concorso del 1401 che apre il discorso e la terracotta di Donatello con la «Madonna col Bambino» del Louvre che, insofferente dei limiti della cornice, lo chiude a metà anni ’40, si delinea una geografia, anche e soprattutto longhiana, di corti vivaci: Trento, Venezia, Urbino e Gubbio, Bologna, Urbino; la Monza degli Zavattari e la Verona di Pisanello e Nanni di Bartolo, gli affreschi pugliesi di Galatina, il Trionfo della Morte di Palazzo Sclafani a Palermo e un affondo sulla Napoli aragonese tutt’altro che scontato anche per il più affilato dei quattrocentisti. Vi sono controluce antico moderni folgoranti (Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna avvicinati in uno scambio reciproco come Picasso e Braque o gli angeli della Mandorla di Nanni di Banco che fanno già sentire dietro la porta il Barocco).

Ha un precedente forse inavvertito questo libro: La pittura del Quattrocento di una studiosa sfortunata e oggi dimenticata come Paola Santucci, uscito nel 1992 per i tipi dell’Utet. Pure quello di De Marchi è uno dei rari libri dove si saldino gli strumenti del conoscitore e dello storico che dappertutto, e non solo Italia, sembrano ormai inseguirsi come la lepre e i cani. Stilcritica, attenzione ai contesti, padronanza della materia anche in senso letterale. Certamente Roberto Longhi, specie il Longhi di Masolino e Masaccio, del Piero della Francesca e delle ricerche sull’Italia Centrale, è tallonato da presso. Ma è un Longhi filtrato tramite longhiani di ultima ondata: primo fra tutti Luciano Bellosi, maestro di De Marchi ma diverso da lui innanzitutto nel dettato.

Finita la lettura, non si saprebbe pensare a viatico migliore per studenti distratti quanto disorientati; privi di una conoscenza ampia della storia dell’arte e, per questo, vittime di uno specialismo adottato come comodo escamotage che assolva i docenti per primi (se non so tenere pulita la casa mi riservo di farne brillare qualche angolo). Un libro importante e necessario. Sarà difficile da tradurre ma bisognerà tradurlo.

L’Arte del Quattrocento in Italia. I. 1400-1450, di Andrea De Marchi, 322 pp., ill. b/n e col., Einaudi, 2025, € 36

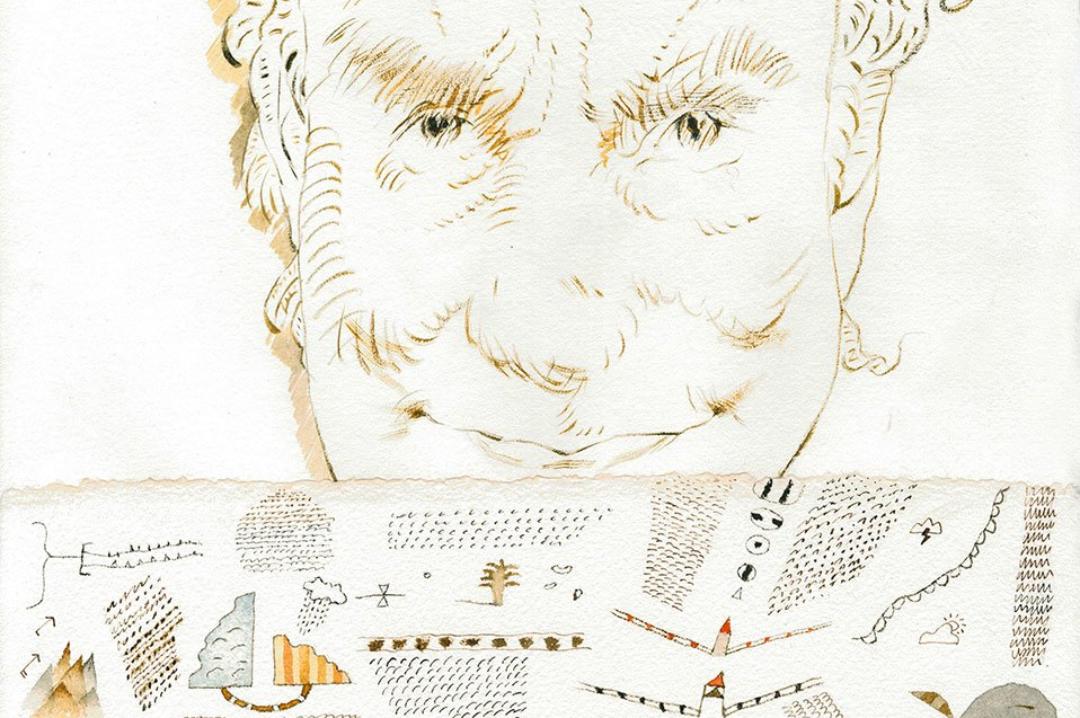

Storie eremitiche dei padri agostiniani nella Cappella Caracciolo del Sole della Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

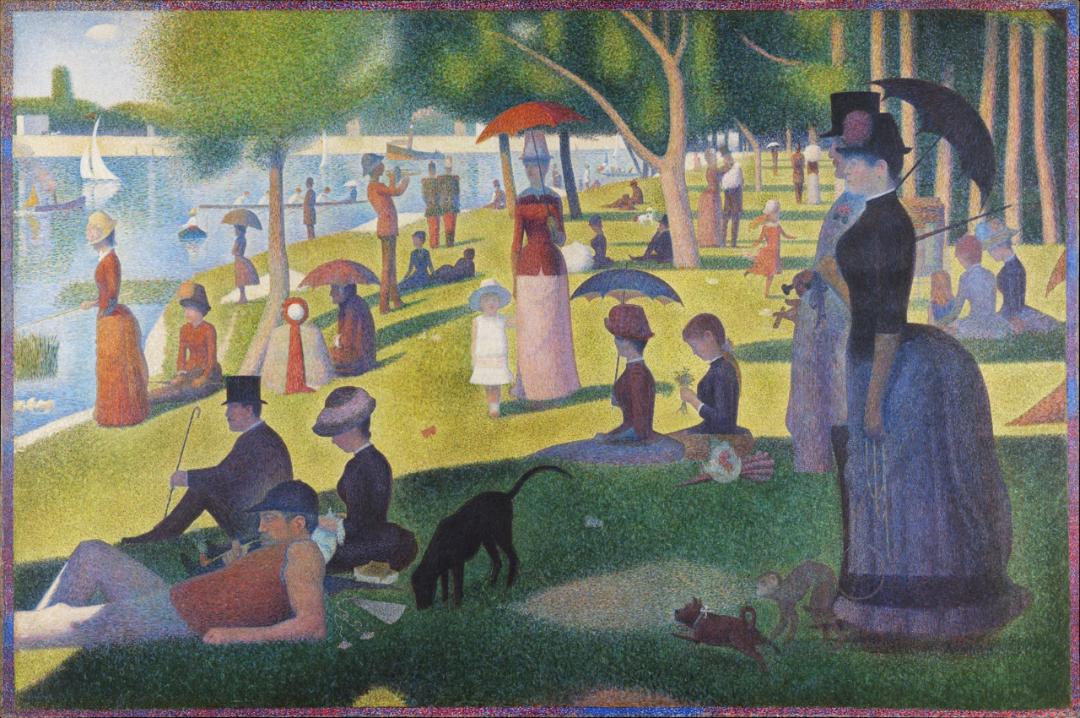

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale