Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliFirenze. Mentre Firenze si prepara a celebrare il cinquantesimo dell’alluvione, alla Tethys Gallery troviamo, dal 27 ottobre al 26 novembre, l’alluvione vista dagli occhi di uno straniero, il fotografo ungherese, ma statunitense d’adozione (dopo gli studi a Parigi), Balthazar Korab, specializzato in celebri foto di architetture, da Mies van der Rohe a Le Corbuiser, Wright, Saarinen. Giunto a Firenze con la moglie solo una decina di giorni prima del 4 novembre, Korab, che risiedeva in collina, alla notizia dello straripamento del fiume, accorre in città con la sua Hasselblad mezzo formato: così, di fronte alle immagine del fiume in piena, con le onde che travalicano la spalletta dell’Arno a ponte santa Trinita, si «improvvisa» fotoreporter, con un atteggiamento ben diverso da quello invece molto riflessivo e meditato che di solito lo portava, come un pittore, a schizzare sul foglio a matita i paesaggi o le architetture che avrebbe poi fotografato.

La maestria del suo sguardo, che la mostra «I giorni dell’alluvione» a cura di John Comazzi, Christina Korab, Guido Cozzi e Massimo Borchi ben restituisce, è tale da riuscire a fermare del disastro momenti e aspetti emblematici, che uno splendido bianco e nero esalta, in scatti diversi da quelli a colori, pubblicati nel servizio commissionatogli dal National Geographic del luglio 1967.

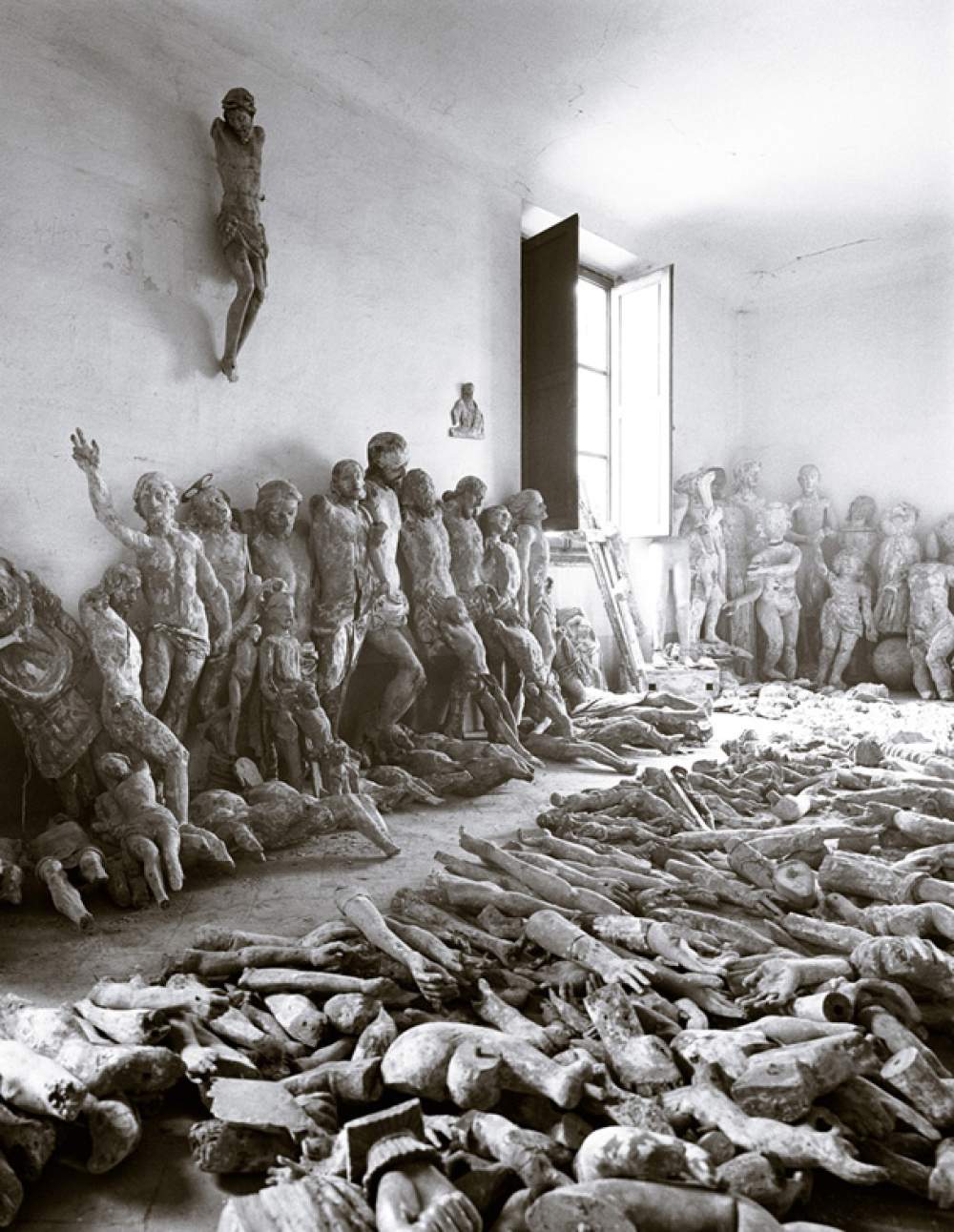

In 16 immagini oggi di proprietà, come tutto l’archivio Korab della Biblioteca del Congresso, rivediamo dunque i momenti del disastro certo, con la forza delle acque terribile ma quasi affascinante, e il ragazzo che grida alla mamma che il canotto si è bucato (Stefano Londi, allora quindicenne che si è presentato attraverso un appello lanciato sui social), ma anche il «dopo» alluvione col il manichino di un negozio di abbigliamento che l’acqua ha avvinghiato a un palo, trasformandolo quasi in un’immagine surreale alla Hans Bellmer, i libri delle Biblioteca Nazionale incollati, le statue della Gipsoteca appoggiate tutte al muro, come profughi sopravvissuti a un naufragio, in attesa di restauro nelle sale dell’Accademia di Belle Arti.

L’originalità e la bellezza di queste immagini, che grazie alla Associated Press e alla rivista «Life» fecero il giro del mondo, permisero a Korab di restare in Italia, a Roma, ancora due anni, e a lui si rivolsero le istituzioni fiorentine per mettere in salvo le numerose lastre fotografiche dei principali archivi della città: portate a Villa I Tatti, sede della Harvard University, le lastre furono messe ad asciugare su rastrelliere di bambù, pensate da Korab stesso.

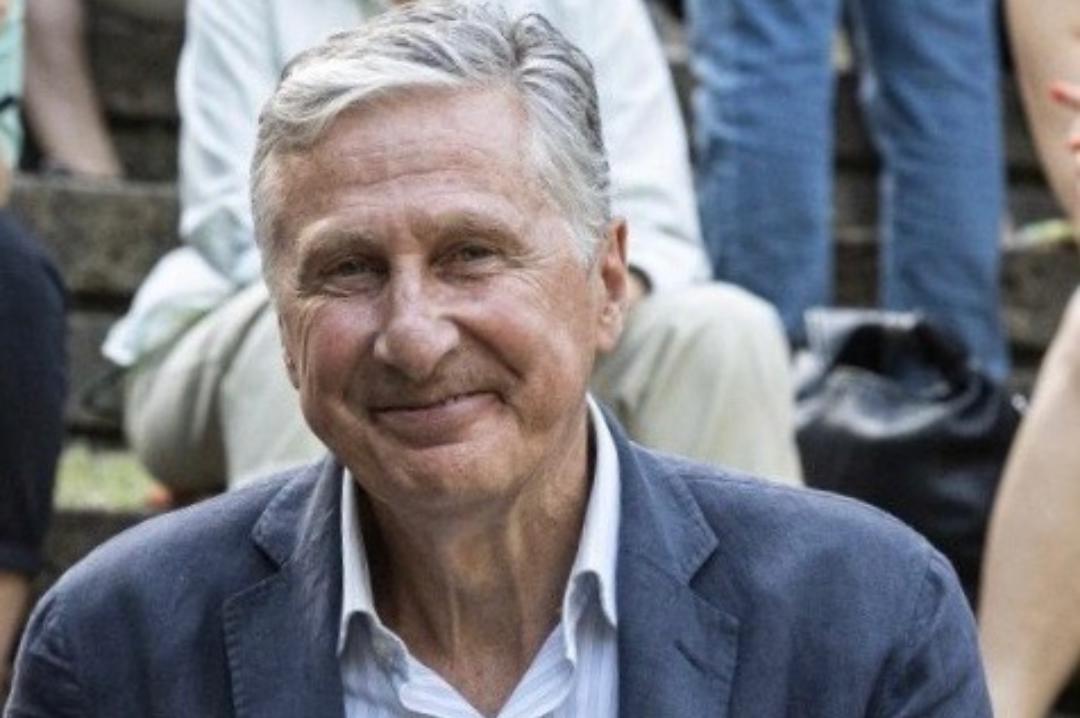

Bathazar Korab, «Ponte Santa Trinita. 4 novembre 1966» © Korab Image

Balthazar Korab, «La Gipsoteca dell'Accademia di Belle Arti. Novembre 1966» © Korab Image

Balthazar Korab, «Piazza Duomo. Novembre 1966» © Korab Image

Altri articoli dell'autore

Chi era Fabio, morto a poco più di un anno di distanza dal padre Giuliano che aveva fondato la Fattoria di Celle

Direttrice per circa quarant’anni della Galleria dell’Oca a Roma, fu una figura carismatica della vita culturale della Capitale

Circa 150 opere provenienti perlopiù dai depositi illustrano la reale identità del museo italiano più visitato: una vocazione universale che spazia su tutta l’arte europea

Inaugurato il tratto sul Ponte Vecchio con i ritratti di età imperiale, finora conservati nei depositi, in continuità con i marmi di Palazzo Pitti