Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliQuarantasette busti marmorei della ritrattistica romana di età imperiale, conservati nei depositi, sono ora allestiti nel tratto sul Ponte Vecchio del Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi, aprendo un nuovo e ulteriore capitolo di valorizzazione del patrimonio del museo fiorentino sotto la direzione di Simone Verde. Troviamo veri e propri capolavori, sia di intellettuali come Cicerone, il cui splendido ritratto è collocato nel punto di onore in fondo al tratto di corridoio (prima della svolta dopo la fine di Ponte Vecchio), sia di imperatori come Augusto (suo unico ritratto), ma anche Antonino Pio, Commodo, di imperatrici come Sabina, consorte di Adriano, e Faustina, moglie di Antonino Pio. Poi ritratti di altri personaggi, alcuni ignoti, di vestali, di fanciulli e fanciulle, di giovinetti, di anziani.

I busti vanno dalla tarda repubblica all’età tetrarchica (fine I secolo a.C.-fine III secolo d.C.), quindi dagli esempi influenzati dalla tradizione italica di un realismo esasperato come il busto di anziano «velato capite» ai ritratti che risentono del patetismo ellenistico, come il ritratto di Cicerone. Viene poi il classicismo di età augustea, esemplificato dall’energica replica dell’Augusto di Prima Porta. I modelli imperiali si ritrovano anche nei ritratti di privati e l’adozione della barba da parte degli imperatori antonini e severiani trova riscontro diretto in alcune teste come quella del cosiddetto «barbaro»; il gusto per volumetrie più compatte appare invece in teste come quella del cosiddetto Massimo o del cosiddetto Diadumeniano.

Molto sensibili anche le fatture dei ritratti femminili specie del I e II secolo d.C. ma anche quello di una giovane della prima età augustea, straordinario per la forza di sottile introspezione psicologica ma anche perché la stola indossata come segno di morigeratezza, in linea con la politica di Augusto e le leggi emanate tra il 18 e il 16 a.C. A datare vari ritratti femminili sono spesso le acconciature complesse che replicano le pettinature delle imperatrici di quel periodo testimoniateci dalla monetazione.

Fino al 1993 quei marmi erano collocati nei tre principali corridoi al secondo piano della Galleria, ma furono rimossi quando fu stabilito di ricostituire l’arredo scultoreo del museo seguendo le fonti iconografiche e documentarie ai tempi del Grand Tour, secondo quanto descritto nell’Atlante di Galleria coordinato dall’abate De Greyss a metà Settecento.

«Si spostarono le lancette indietro, spiega Fabrizio Paolucci, curatore delle Antichità classiche del museo, eliminando quel che era stato aggiunto alla fine del Settecento, cioè al tempo del grande riordino degli Uffizi sotto la direzione di Giuseppe Pelli Bencivenni coadiuvato da Luigi Lanzi, il quale si intendeva profondamente di sculture antiche. E qui Lanzi diede il suo meglio, con opere acquistate sul mercato antiquario e provenienti dalle più belle collezioni e residenze del contado, ritratti che potevano gareggiare con le massime raccolte romane e, in particolare, con i Musei Capitolini».

Non c’è quindi solo il senso di un allestimento consono a un percorso aulico quale era quello che conduceva i signori di Firenze dalla Reggia di Pitti al complesso degli Uffizi, ma anche il significato della restituzione al godimento del pubblico di un florilegio di ritrattistica romana di livello altissimo, arricchitosi già a partire del 1770 quando, ricorda il direttore Simone Verde, con la cessione di Villa Medici, i Lorena decisero di portare stabilmente a Firenze le raccolte di antichità. Un patrimonio rimasto però erratico nel museo a seguito dello smantellamento degli spazi originari, che ora va ritrovando giusta visibilità. Come spiega Verde, «i marmi sono l’anima profonda del complesso vasariano dove furono collocati appena fu creato, sono la ragione stessa del museo. Scegliere di collocarli qui significa dimostrare una continuità compositiva e museologica tra quel che c’è prima nella Galleria degli Uffizi e quanto si trova dopo, a Palazzo Pitti, dove pure i marmi antichi popolano gli spazi».

L’allestimento, dopo la ricostituzione della sala dei marmi antichi al secondo piano della Galleria, si configura, aggiunge Verde, come un ulteriore passo avanti «all’insegna del motto “Futuro nell’Antico”, per la valorizzazione del collezionismo archeologico mediceo, che agli Uffizi è presente con complessi esemplari come la Sala della Niobe, la serie di sculture dei corridoi ricomposta sulla scorta dell’ordinamento settecentesco, poi storicizzato, da Lanzi e il progetto ambizioso e suggestivo, attualmente in corso, di ricostituzione dell’antico ricetto delle iscrizioni».

Nel carattere teatrale, scenografico, del Corridoio e dell’allestimento attuale, gli occhi di noi contemporanei si specchiano in quelli di uomini antichi, spingendoci a meglio accostarci a quel mondo: «Tutti i ritratti narrano una storia personale, nota Paolucci, ma anche del gusto: sono statue per cerimonie ufficiali, celebrazioni imperiali; alcuni erano concepiti per arredare biblioteche, altri per destinazioni funerarie».

L’idea è nata nella mente di Verde circa un anno fa, verso la fine dei lavori nel Vasariano e si è rivelato un allestimento complicato perché il Corridoio, anche in quel tratto largo, è in realtà irregolare, nella forma delle finestre, nella loro disposizione e il pavimento è perfino in salita! «Per fortuna, noi non abitiamo gli spazi sinotticamente, quindi ci aiuta la percezione», spiega Verde. Infatti, il tutto è giocato su una costruzione prospettico compositiva, in modo che le difformità sparissero e in tal senso ha contribuito anche la scelta di creare delle triadi di busti con quello più grande e monumentale, al centro.

Altri articoli dell'autore

Nella Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi sono esposte oltre 100 opere della collezione d’arte della Fondazione CR Firenze

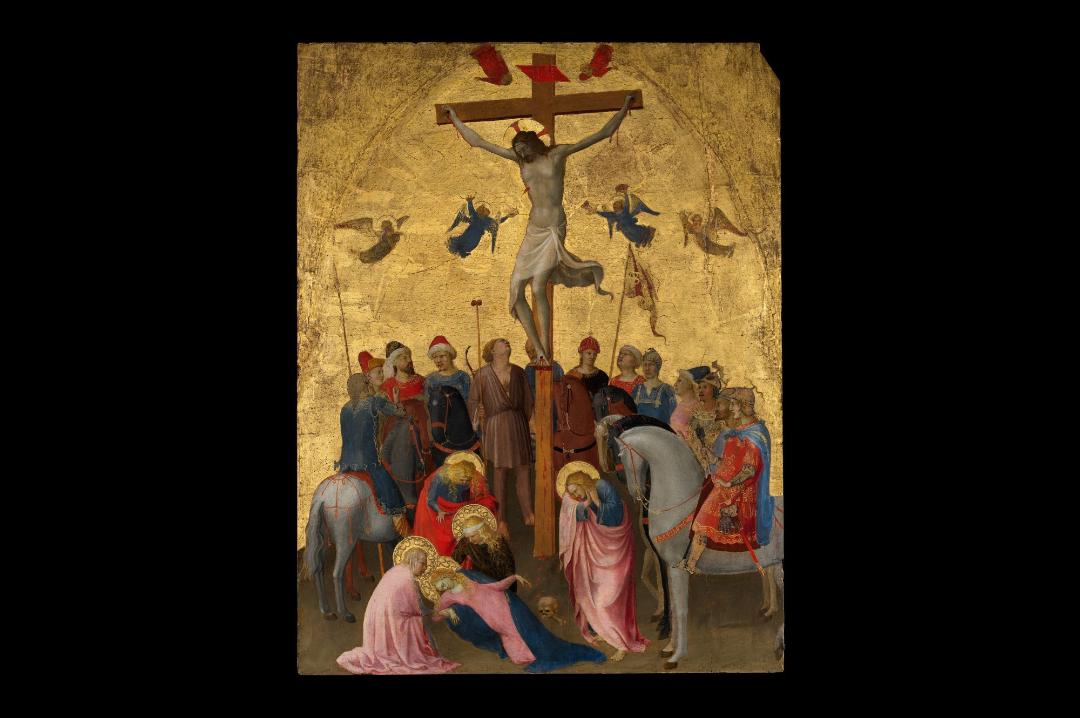

Il Museo di San Marco è il punto di partenza di una mostra che «è anche un’occasione per rinnovare la visione ottocentesca dell’Angelico solo pittore devozionale, legata a un certo filone della letteratura e della pittura tedesca e francese»

La Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze ha riunito circa 150 opere provenienti da oltre 60 tra musei e collezioni private riuscendo a «ricomporre pale smembrate dall’epoca napoleonica grazie a prestiti eccezionali»

Mentre a fine settembre inaugura la grande mostra su Beato Angelico, il direttore generale del museo fiorentino anticipa in esclusiva a «Il Giornale dell’Arte» l’esposizione che la prossima primavera sarà dedicata al rapporto dell’artista americano con la città