Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

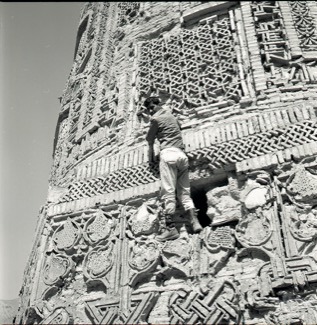

Leggi i suoi articoliMaquette, fotografie, disegni, render e taccuini di schizzi (bellissimi). Sono molti i progetti di Andrea Bruno esposti nella mostra «Fare disfare rifare architettura», dal 18 settembre fino a gennaio 2015 nella sede veneziana della Fondazione Wilmotte, a Cannaregio, inaugurata nel 2012. Dopo Parigi e Londra, è il terzo tra gli spazi della fondazione, creata nel 2005 dall’architetto francese Jean-Michel Wilmotte (in Italia sta tra l’altro lavorando alle Scuderie Ferrari a Maranello) con lo scopo di favorire l’incontro tra il patrimonio esistente, preservandolo, e la creazione architettonica dei giovani progettisti. A questo fine bandisce anche un premio biennale: il Prix W 2014 è andato a Kostantinos Papasimakis e Iason Stathatos, per il progetto di un centro culturale presso la Torre di Londra. La fondazione è particolarmente impegnata a sensibilizzare i giovani architetti sui temi della conservazione e del recupero degli edifici storici. Una pratica di cui Andrea Bruno (nato a Torino nel 1931) è specialista riconosciuto, sia per i suoi progetti (tra tutti, i restauri al Castello di Rivoli che proprio quest’anno festeggia i trent’anni dall’inaugurazione, e per questo celebrato da Europa Nostra, e gli interventi in Francia, dal Fort Vauban di Nîmes al recupero del Castello di Lichtenberg in Alsazia) sia per il suo impegno con l’Unesco, di cui è consulente dal 1974, in Medio Oriente e Nord Africa, ma in particolare in Afghanistan. Qui ha realizzato due delle sue operazioni più complesse, il consolidamento del minareto di Jam e lo studio per la conservazione e la valorizzazione dei Buddha di Bamiyan, distrutti dai talebani nel 2001.

La mostra veneziana, allestita dallo stesso Wilmotte, racconta l’intera attività di Bruno per la prima volta («Non ho mai amato la celebrazione della mia attività. Ho sempre pensato che prima si debba fare, sono un “homo faber”, e solo dopo si possa raccontare di sé. Ora posso dire di aver fatto», dice). Il materiale in mostra proviene dallo studio torinese, nei pressi della chiesa della Gran Madre. Un grande ambiente, realizzato a inizio Novecento dall’architetto Pietro Fenoglio per lo scultore Edoardo Rubino, maestro della decorazione architettonica quando Torino era la capitale italiana dell’Art Nouveau. Qui Andrea Bruno, docente presso i Politecnici di Torino e Milano, e presidente del Centre d’Etudes Lemaire per la conservazione del patrimonio architettonico e urbano della Katholieke Universiteit di Lovanio (Belgio), ha lavorato ai suoi maggiori progetti, per lo più di riconversione di edifici storici e spesso monumentali, soprattutto a fini museali e culturali, in Italia e nei molti Paesi stranieri che l’hanno accolto e premiato: dal Museo archeologico di Màa, omaggio alla luce e al paesaggio di Cipro (1987-89), alla Porta del Tempo nel complesso monumentale romano di Tarragona in Spagna (1987-95), dal nuovo polo culturale e per la danza «Les Brigittines» a Bruxelles (2007) all’allestimento del Mao-Museo d’arte orientale di Torino (2004-08), dal Conservatoire des Arts et Métiers a Parigi (1991-2000) al recente completamento della Cattedrale di Bagrati in Georgia (2011-12), con cui la mostra si chiude. Presenti anche i grandi concorsi per il Royal Ontario Museum (Rom) a Toronto (2002-03, secondo classificato) e per il Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) di Marsiglia (2002-04).

Professor Bruno, da quale spinta nasce questa mostra e che cosa racconta?

Quando Wilmotte l’anno scorso ha visto il cumulo di progetti, intrecciati e sovrapposti nell’arco di mezzo secolo di attività e mi ha chiesto di esporre «tutto» a Venezia, è stato per me come frenare in curva a 300 km all’ora. Non sono uscito di strada, ma per qualche giorno mi sono trovato proiettato in un flashback spazio-temporale quasi insopportabile. Inconsciamente ero sicuro che, a un certo punto della mia vita accelerata, sarebbe giunto il momento di rivivere e spiegare. Mi ero preparato una scialuppa di salvataggio, a testimonianza di una doppia-unica vita di presuntuoso architetto. Ho separato molto gelosamente le cose che pensavo e vivevo per me da quelle che volevo dimostrare di saper fare. Il cortocircuito tra le due non so se potrà verificarsi in occasione di questa mostra, né so quale effetto potrà produrre. Concretamente, per la mostra ho immaginato uno schermo con cui presentare una selezione di immagini tratte dalle centinaia di taccuini che raccolgono progetti, suggestioni, idee, prodotti dagli anni Cinquanta a oggi, che per me hanno rappresentato l’incipit e la giustificazione di ogni progetto realizzato. Ho così cercato di rispondere ai desideri di Wilmotte di esporre «tutto», e in particolare quei pensieri conservati in «postumia», che è il luogo fisico nel mio studio dove ho archiviato i miei pensieri, per lo più disegnati sui taccuini. Perché e per chi si dovevano mostrare «cose» realmente esistenti, costruite o cancellate in luoghi del mondo molto distanti e incompatibili fra loro? È rischioso. La spaventosa facilità della diffusione in tempo reale di immagini di avvenimenti, che lega i pochi «presenti in sala» ai moltissimi collegati nelle loro case in un’ambigua convivenza, può creare mostri di informazione.

Quale idea di architettura emergerà dalla mostra?

La lama sottile che divide il costruire dal distruggere, la guerra dalla pace, il bene dal male, il ricordare e il conservare dal dimenticare: sono tutte situazioni che ho vissuto nella mia non breve esperienza da architetto. Edificare e demolire: è sempre la mano dell’uomo a compiere queste operazioni, che si tratti di un talebano così come di uno speculatore edilizio. Lo strutturare e il destrutturare sono operazioni con le quali, da sempre, l’uomo occupa il suo tempo libero, e noi viviamo in luoghi che sono il risultato di questa millenaria attività. Ogni epoca ha vissuto, alternativamente, momenti esaltanti in cui il costruire e il distruggere hanno prodotto situazioni gradevoli o deprimenti di pari, opposta intensità. Da chi ho imparato a fare e disfare e rifare architetture? Influenze culturali e suggestioni formali, susseguitesi dall’infanzia alla maturità, sono in me variegate e sovrapposte. Nel solido armadio che ho chiamato «postumia» sono conservati i primi disegni e progetti che mi hanno messo in comunicazione con i docenti della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, nei primi anni Cinquanta del secolo scorso. Già allora lo consideravo «secolo scorso», ben prima che lo fosse, forse per difendermi dal passare del tempo, che ho sempre esorcizzato pensando di vivere in quel preciso momento il mio passato istantaneo.

Quali conseguenze crede che tutto ciò abbia avuto sul suo modo di intendere la memoria e quindi anche il rapporto con l’architettura del passato?

La trasformazione è l’unica garanzia di conservazione delle memorie attraverso l’architettura. Il gesto di Carlo Scarpa che con il suo cemento del Museo di Castelvecchio a Verona proietta il cavaliere di pietra in faccia e nel cervello dei visitatori (e dei conservatori istituzionali), all’interno di un «intoccabile» monumento vincolato, mi ha insegnato che le memorie del passato possono ben essere proiettate nel futuro. Ho subito anche il fascino meno raffinato ma geniale e spregiudicato delle manipolazioni dei monumenti romani dismessi, praticate dagli uomini del Medioevo, dettate da esigenze di sopravvivenza, di risparmio economico ed energetico, di un monumento storico in cui gli scrupoli che oggi ci assillano, di conservazione della memoria e rispetto dell’autenticità primaria, non ponevano problemi morali o intellettuali. Nel rispondere al concorso per la sistemazione dell’Università di Nîmes-Montpellier all’interno del Fort Vauban, già trasformato in carcere da Napoleone, ho presentato e discusso un progetto che si rifaceva al principio di «costruire sul costruito» storico, che prevedeva di demolire e aggiungere, con la dovuta attenzione, le parti necessarie alle nuove funzioni, con lo stesso spirito con il quale i costruttori medioevali si erano insediati nelle arene romane abbandonate. Il sindaco illuminato e la giuria, altamente qualificata, hanno accolto la proposta sebbene stravolgesse il programma concorsuale. Credo che il risultato dell’operazione, dopo vent’anni di utilizzo, abbia dimostrato la qualità della scelta. Questo può insegnare che il binomio architetto-committente è alla base di qualsiasi opera di architettura. Tra i due, il committente è la parte più importante. In assenza di un monarca o di un papa, l’architetto deve essere in grado di convincere una «giuria democratica», proponendo la soluzione più conveniente nel rispetto di tutte le norme dell’arte e soprattutto con senso di responsabilità, aspetti fondamentali affinché possa essere consigliere di una committenza non sempre preparata a valutare un progetto.

Il Castello di Rivoli, inaugurato trent’anni fa, è sempre stato considerato un modello di eleganza e di innovazione nel campo dell’integrazione tra restauro e nuova architettura. Come è stato recepito e perché ha lasciato un segno così forte anche a livello internazionale?

Si tratta di un progetto per me fondamentale, non soltanto perché prevede l’inserimento di un museo d’arte contemporanea in un edificio monumentale, ma anche perché la residenza sabauda è un edificio «in divenire», esito di un cantiere interrotto. L’atrio, tuttora incompiuto, è il frutto dell’opera di demolizione condotta da un grande architetto, Filippo Juvarra, sostenuto da un illuminato e ambizioso committente, su suoi predecessori altrettanto grandi, Castellamonte e Garove. La totale distruzione della seicentesca «manica lunga» non è stata portata a termine soltanto per mancanza di risorse economiche e mutati orientamenti politici del regale committente. Si può ben capire come è sottile la divisione fra creare e distruggere per creare nuove architetture. Con il mio progetto ho voluto «congelare» la situazione in vista di nuovi possibili interventi futuri, cosciente che non sarò l’ultimo a intervenire. Per vent’anni, fra il 1961 e il 1980, mi sono trovato coinvolto in questo nobile ma stracciato cantiere interrotto, non più governabile da una committenza demotivata. Il Castello di Rivoli appariva all’amministrazione comunale come un ingombrante cumulo di vecchi mattoni totalmente inutilizzabile. Ho lavorato di addizione, ma anche di sottrazione, con qualche demolizione. Faccio sempre così. Intervenire sul passato, a condizione che si siano preventivamente definite con cura le nuove destinazioni d’uso, richiede scelte determinate, a volte anche dolorose ma accettabili se compiute con coscienza, conoscenza e rispetto. Nella trasformazione di Rivoli da ex caserma abbandonata a luogo di cultura ci sono come «liofilizzate» tutte le problematiche del restauro. Al proposito ricordo che quest’anno è anche il 50mo anniversario dell’approvazione della Carta del restauro di Venezia, occasione di confronto disciplinare fondamentale nell’Italia della Ricostruzione, a cui ho avuto la ventura di partecipare. Nel cantiere di Rivoli si sono fatte cose mai viste prima (basti pensare alla scala sospesa nel vuoto, progettata per valorizzare un castello barocco e alcune delle testimonianze residue del suo passato) e lo «scandalo» credo sia stato inevitabile. Come per tutte le novità. Ma l’operazione ha raccolto un consenso internazionale di assoluta importanza. Ancora recentemente, il Ministero della Cultura della Georgia mi ha affidato l’incarico per il completamento della ricostruzione della cattedrale medievale di Bagrati, per secoli in rovina e dal 1994 Patrimonio mondiale dell’Unesco, a condizione che «assomigliasse» al Castello di Rivoli. Oggi la residenza sabauda con l’ambiente che la circonda è museo di se stessa e, anch’essa inserita nella Lista del Patrimonio mondiale, è protetta da ogni possibile manomissione. Questo non ha impedito la realizzazione di un progetto «pseudoarcheologico» su una cisterna interrata accanto alle mura del castello, prodotto da un disarmonico binomio committente-architetto che inevitabilmente ha generato un «mostro».

Lei è noto come architetto di importanti musei, sia in edifici monumentali, sia progettati ex novo. Penso al Conservatoire a Parigi, così come al Museo archeologico di Màa a Cipro. Tutti hanno a che fare con il concetto di memoria. Così la «memoria» rischia oggi di essere il poco che ancora si può conservare di realtà devastate come l’Afghanistan, dove lei ha lavorato per decenni...

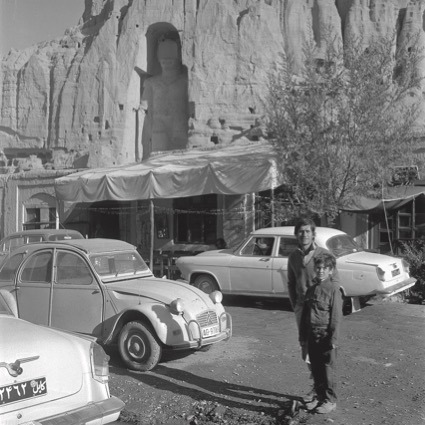

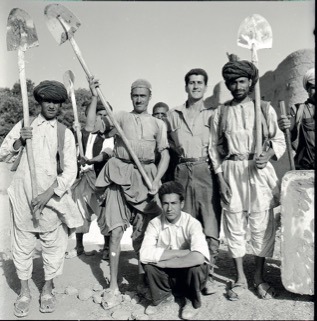

Come apprendista architetto, ho vissuto l’anima smisurata del «museo globale» che ho percorso sotto il cielo dell’Afghanistan alla soglia degli anni ’60, in lunghi mesi di visita e cammino. I molti disegni e le migliaia di fotografie che conservo sono l’ultima memoria e testimonianza di oggetti davvero «da museo», ma oggi scomparsi. Di ciò che restava, in continua rapida inarrestabile disgregazione. L’Afghanistan è un territorio-museo visitato e vissuto dai nomadi, gli ultimi uomini che (all’epoca) erano liberi di muoversi. Per me è un unico grande museo a cielo aperto di cui le architetture costituiscono la collezione esposta. Si può dire che i miei disegni e le fotografie che oggi conservo nel mio archivio sono un «museo»? Forse no, ma una «memoria» autentica e visibile sicuramente sì: degli originali e della loro materia, oggi distrutta, di un territorio come quello afghano, trasformato in campo di battaglia, dove i relitti bellici, sostituiti alle architetture distrutte, rischiano oggi di divenire i nuovi oggetti da musealizzare. Ma credo che si debba dire basta ai musei di sterminio, ai crateri di bombe. I segni materiali delle distruzioni possono essere conservati, trasmessi a futura memoria, ma hanno bisogno di qualche addizione ottimistica: «Architetture archiviate, mezzo salvate». E i musei sono essi stessi archivi e viceversa.

Andrea Bruno in Afghanistan nel 1973 con il figlio nei pressi dei Buddha di Bamiyan (dove nel 1961 si era recato per dedicarsi al consolidamento della parete di roccia in cui le due enormi statue erano scolpite)

Andrea Bruno in Afghanistan nel 1961 con lavoratori locali nel cantiere del mausoleo di Abdur-Razzaq a Ghazni

Andrea Bruno nel 1962 mentre «scala» il minareto di Jam

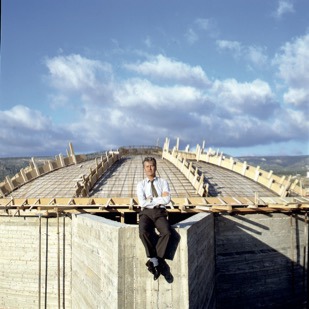

Andrea Bruno sul tetto del «suo» Museo archeologico di Màa a Cipro durante la costruzione nel 1989

L’atrio del Mao - Museo d’arte orientale di Torino progettato da Andrea Bruno

Una veduta aerea della Manica lunga del Castello di Rivoli

Altri articoli dell'autore

«Lavoriamo per far crescere la consapevolezza civica e coinvolgere la comunità», spiega Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova. E annuncia la grande mostra su Van Dyck, dal prossimo marzo

Dal Museo della Ceramica alla Casa Museo Asger Jorn, dal Lungomare degli artisti alle molte fornaci ancora attive, in occasione della mostra sullo stile «Albisola 1925» il panorama savonese offre un viaggio tra grandi maestri e giovani artisti di oggi

In prima linea il Guggenheim Abu Dhabi, progettato da Frank Gehry scomparso lo scorso a dicembre. Ma colossali, e ambiziosissimi, sono anche i musei di MAD Architects per il Lucas Museum, di Peter Zumthor per il Lacma, di Kengo Kuma, Moshe Safdie, OMA...

Grandi nomi dell'architettura anche tra i quattro finalisti. L'auspicio è di iniziare i lavori nel primo semestre del 2027