Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Fosse nato qualche decennio prima, oggi Jannik Sinner sarebbe stato già ritratto da Andy Warhol. E magari anche da Pietro Annigoni, che dipinse la regina Elisabetta II, sui toni del verde e del viola così caratteristici di Wimbledon. Proprio durante torneo su erba conquistato domenica 13 luglio, il primo italiano nella storia a levare al cielo la coppa sul Centre Court è stato premiato in mondovisione dalla principessa di Galles. Jannik Sinner non è (ancora?) un soggetto del mondo dell’arte, non è entrato in opere e video, pur dominando invece l’immaginario pubblicitario e comparendo con impressionante continuità su cellulari tablet, sugli schermi televisivi promuovendo ora le creme La Roche-Posay, ora la pasta De Cecco, ora i servizi Intesa Sanpaolo e il caffè Lavazza («Possiamo rifare?»: un vero tormentone).

Già ben prima di Sinner, però, l’arte e il tennis hanno avuto (e hanno tuttora) un rapporto complesso e per molti versi irrisolto, e solo saltuariamente racchette e palline sono comparsi in modo significativo in tele e scatti fotografici di artisti di primo piano. Non è un caso che il pensiero di ogni appassionato tanto di arte quanto di tennis corra immediato, ancora oggi, a opere di primo Novecento come quelle di grandi metafisici come Giorgio de Chirico e soprattutto Carlo Carrà con opere celeberrime come «La musa metafisica» (1917, oggi alla Pinacoteca di Brera a Milano), «L’ovale delle apparizioni» (1918, Galleria nazionale d’Arte moderna, Roma), «La figlia dell’Ovest» (1919, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf) e «Il figlio del costruttore» (1917-21, collezione privata).

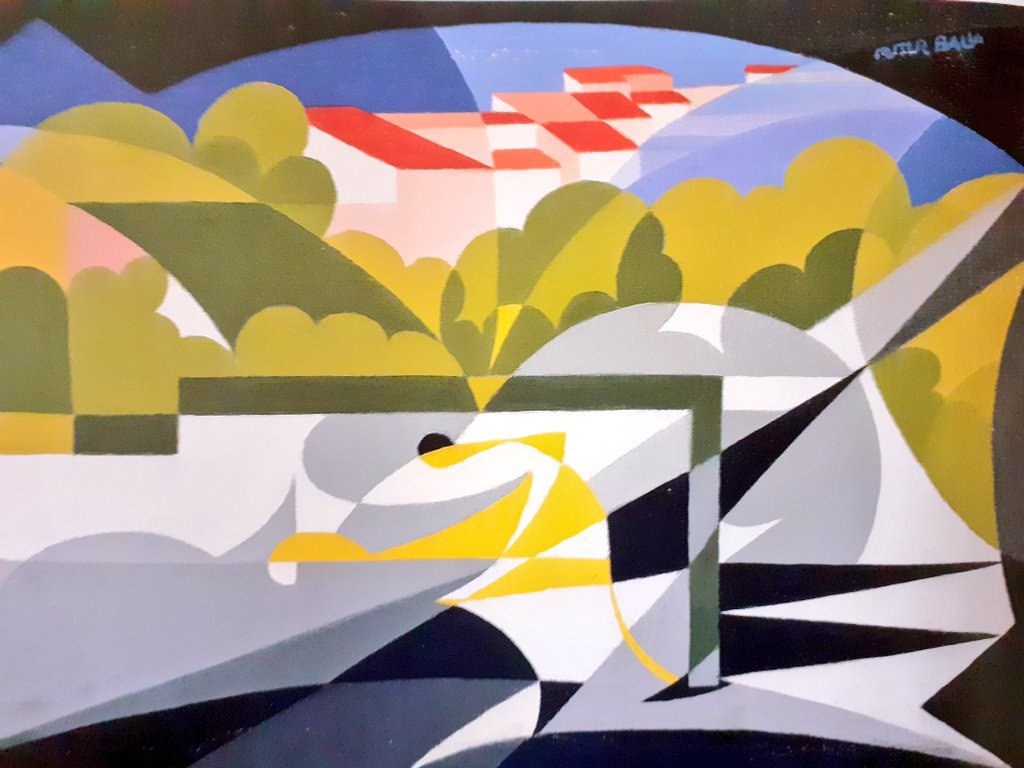

Passano pochi anni e, in pieno Secondo futurismo, è Giacomo Balla a catturare il dinamismo dell’azione sportiva e a tradurlo in una fantasmagoria di colori in «Giuoco di tennis» (opera esposta alla Mostra degli amatori e cultori di Roma nel 1928) e in «Tennis + Paesaggio» (nelle due versioni del 1920 circa e del 1928), in cui ritrae una giocatrice vestita di giallo nel momento del lancio della palla. Sullo sfondo del campo e della rete, perfettamente futurista è la rappresentazione del movimento della racchetta, così simile alle prime trasposizioni in pittura della velocità dei corpi e delle macchine che tanto aveva appassionato fin dai primi anni Dieci lo stesso Balla e soprattutto Umberto Boccioni, che però si dedica a rappresentare molteplici sport (si veda, ad esempio, «Dinamismo di un ciclista» del 1913), ma non il tennis. Peccato.

Giacomo Balla, «Tennis + Paesaggio»

O, ancora, l’appassionato pensa a Massimo Campigli che, qualche anno dopo Carrà, Balla e Boccioni, fornisce una sua personalissima interpretazione dello sport in due diverse versioni della stessa opera, «Donne che giocano al tennis». Nella prima del 1943 (oggi nei Musei Vaticani) la raffinata archeologia contemporanea dell’artista compone un insieme di figure ieratiche, influenzate da modelli egiziani, etruschi, pompeiani. Due di loro, con gonne lunghe fino ai piedi, impugnano racchette da gioco e, seppur immote, sembrano impegnate in un gioco vagamente irreale. Nella seconda del 1947 (alla Gam di Torino) pose e gesti sono ugualmente ritmati in spazio e tempi sospesi, ma è altrettanto chiaro l’avvio dell’azione ludica. Quasi un gioioso ritorno alle origini.

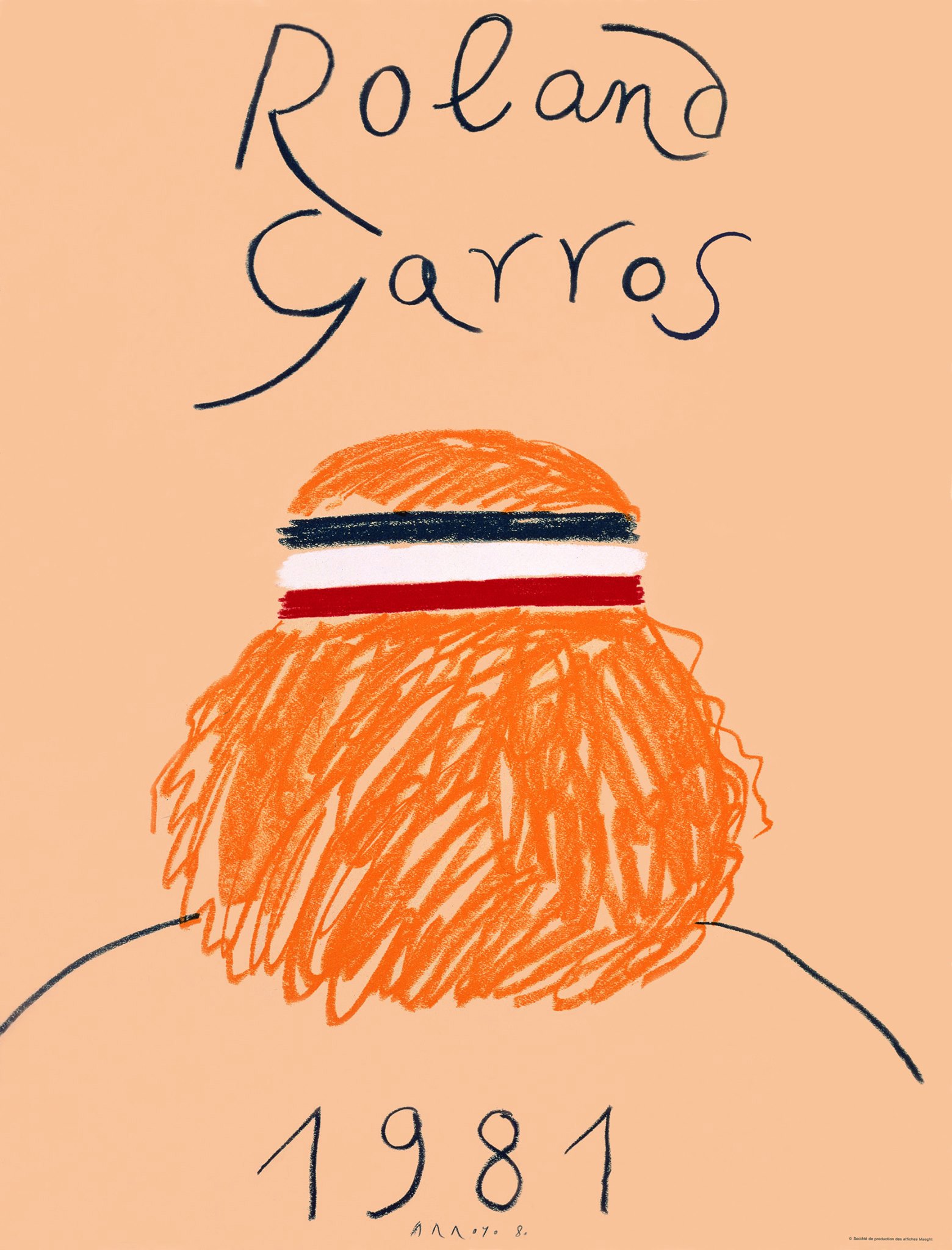

Nel panorama internazionale, il progetto più articolato e coerente che vede dialogare tennis e arte è quello promosso fin dal 1980 dal Roland Garros a Parigi che, diversamente dagli altri tre tornei del Grande Slam (Australian Open, Wimbledon e Us Open) punta con forza su grandi nomi dell’arte contemporanea per promuoversi agli occhi del suo pubblico. E lo fa in modo strutturato e organico grazie un accordo con la Fédération française de tennis e con la Galerie Lelong & Co. (sedi a Parigi e a New York), affidando ogni anno a un protagonista dell’arte attuale la realizzazione del manifesto ufficiale del torneo. Il primo artista coinvolto è, per l’edizione del 1980, l’italiano Valerio Adami (1935): nella su «affiche» una pallina rossa è retta da una mano e da una racchetta in atto di servire, il tutto su sfondo blu Klein (ma esistono anche le versioni in verde e rosso). Segue nel 1981 lo spagnolo Eduardo Arroyo (1937-2018), autore di un’opera tuttora memorabile: vi compare una gran massa di capelli biondi, ritratti di spalle, e una fascetta che li tiene raccolti. In alto «Roland Garros» scritto a pastello, sotto la data: 1981. È l’immagine, subito riconoscibile da ogni appassionato di tennis, che raffigura un campione assoluto, e un’assoluta icona come Björn Borg. Nel 1982 è il celebre illustratore belga Jean-Michel Folon a proporre una delle sue consuete rappresentazioni poetiche: un campo in terra rossa, segnato da nette linee bianche, si apre come una grande finestra verso un sole luminoso, raffigurato nella forma di una pallina da tennis. Negli anni successivi è poi la volta del ceco Jiří Kolář (1986), dei coloratissimi Pierre Alechinsky (1988) e Nicola De Maria (1989), di Joan Miró (1991), degli spagnoli Antonio Saura (1997) e Antoni Tàpies (2000), di Sean Scully (2001), Arman (2002) e Jaume Plensa (2005), della videoartista indiana Nalini Malani (2010), del brasiliano Vik Muniz (2017), fino all’illustratore Marc-Antoine Mathieu per l'edizione del 2025.

Il manifesto realizzato nel 1981 da Eduardo Arroyo per il Roland Garros

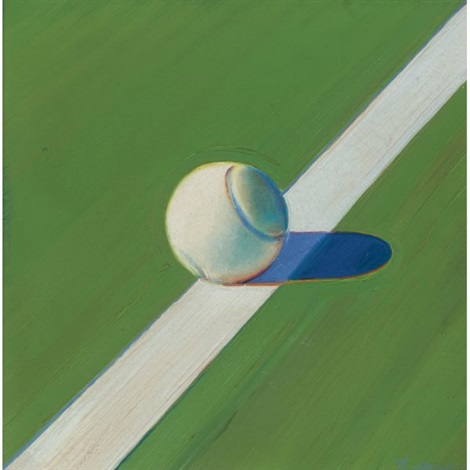

Nessun progetto analogo a Wimbledon, sui campi del recente trionfo di Jannik Sinner. In passato i sacri campi inglesi sono però stati protagonisti di un singolare progetto artistico, commissionato dalla rivista «Sports Illustrated» all’artista statunitense Wayne Thiebaud (1920-2010). È il 1968, l’anno in cui il tennis di vertice si apre ai giocatori professionisti, ammessi a competere insieme ai «dilettanti» anche nei più storici e prestigiosi tornei internazionali, quelli del Grande Slam. È l’inizio dell’«era Open», cioè aperta a tutti. Thiebaud dipinge quattro scene, tutte ambientate a Wimbledon: una pallina appoggiata sulla linea del campo, ovviamente verde («Tennis Ball», 1968); i campi esterni prima delle partite, deserti di giocatori e pubblico («The Outside Courts at Wimbledon», 1968); una giocatrice intenta a detergersi il sudore durante un cambio di campo («Toweling Off», 1968) e, infine, la coppa del vincitore, luccicante sulla bandiera britannica («Wimbledon Trophy», 1968; Risd Museum; The Albert Pilavin Memorial Collection of 20th Century American Art). Tutte immagini allora pubblicate sulle pagine della rivista e ora diffuse nuovamente sui canali social delle Acquavella Galleries, per celebrare tanto Wimbledon quanto l’artista rappresentato. Thiebaud era un appassionato tennista, e così dichiarava: «Beh, [del tennis amo] tantissime cose, ma credo soprattutto il modo in cui è concepito, in cui non si può perdere fino all’ultimo punto, a differenza di tanti altri sport. Si può essere sotto di un punto e riuscire comunque a rimontare grazie a quel curioso e interessante sistema di punteggio. Mi piace molto. Inoltre, mi piace la bellezza del campo, perché ricorda un po’ un quadro di Mondrian».

Le stesse geometrie, che dalla realtà fisica del campo conducono a molte possibili astrazioni, paiono alla base delle opere dello statunitense Jonas Wood («I miei dipinti di campi da tennis nascevano dal mio interesse per l’astrazione e dal modo in cui il campo diventa un puzzle geometrico», dichiarava nel 2015 a «Hyperallergic»), ma hanno attratto più recentemente anche un artista come Velasco Vitali, che ai campi da tennis ha dedicato una serie intitolata «Terra Rossa», esposta nel 2024 presso la galleria milanese di Antonia Jannone. Alla serie è dedicato anche un prezioso libricino, edito da Henry Beyle, con il testo di un grande esperto e raffinato editor come Matteo Codignola.

Molto più rare sono le occasioni in cui l’arte è scesa direttamente in campo. E forse in pochi ancora ricordano quando, nel 2021, Naomi Osaka scende in campo con una racchetta «esclusiva», opera dell’artista contemporaneo giapponese Takashi Murakami. Naomi, di passaporto giapponese e padre haitiano, ma cresciuta negli Stati Uniti, quattro volte campionessa Slam e prima asiatica a raggiungere il primo posto del ranking mondiale, è una tennista amatissima dal pubblico (anche per la sua capacità, rara, di parlare apertamente di depressione e di cura di sé nel mondo sportivo di vertice) ed è altrettanto amata dagli sponsor. È proprio il marchio Yonex a collaborare con l’artista per la creazione di una racchetta unica nel suo genere, con base bianca e l’iconico disegno dei fiori di ciliegio di Murakami. Non è una racchetta destinata al mercato, ma un’edizione in serie limitata che la stessa Osaka mette in asta a sostegno della Play Academy with Naomi Osaka (Pano), fondata dalla tennista cinque anni fa per agevolare l’accesso delle ragazze allo sport, in luoghi e situazioni disagiate.

Wayne Thiebaud, «Tennis Ball», 1968 per la rivista «Sports Illustrated»

Altri articoli dell'autore

Con 6,5 milioni di immagini e oltre 175 archivi completi oggi, 7 febbraio, riapre al pubblico il museo di Rotterdam con due mostre

«Lavoriamo per far crescere la consapevolezza civica e coinvolgere la comunità», spiega Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova. E annuncia la grande mostra su Van Dyck, dal prossimo marzo

Dal Museo della Ceramica alla Casa Museo Asger Jorn, dal Lungomare degli artisti alle molte fornaci ancora attive, in occasione della mostra sullo stile «Albisola 1925» il panorama savonese offre un viaggio tra grandi maestri e giovani artisti di oggi

In prima linea il Guggenheim Abu Dhabi, progettato da Frank Gehry scomparso lo scorso a dicembre. Ma colossali, e ambiziosissimi, sono anche i musei di MAD Architects per il Lucas Museum, di Peter Zumthor per il Lacma, di Kengo Kuma, Moshe Safdie, OMA...