Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alla metà degli anni Sessanta, dopo la formazione a Londra, Davide Mosconi (Milano 1941-2002) era volato a New York, dove collaborava, da assistente, con Richard Avedon. Talentuoso com’era, era presto diventato un eccellente fotografo di moda, chiamato dalle più prestigiose testate internazionali. Oltre che per la moda, Mosconi avrebbe però lavorato con successo anche per la pubblicità, collaborando dal 1969, con il suo Studio X di Milano, con Fiat, Olivetti, Cassina, Campari, Sip, Rinascente, Brancamenta e altri.

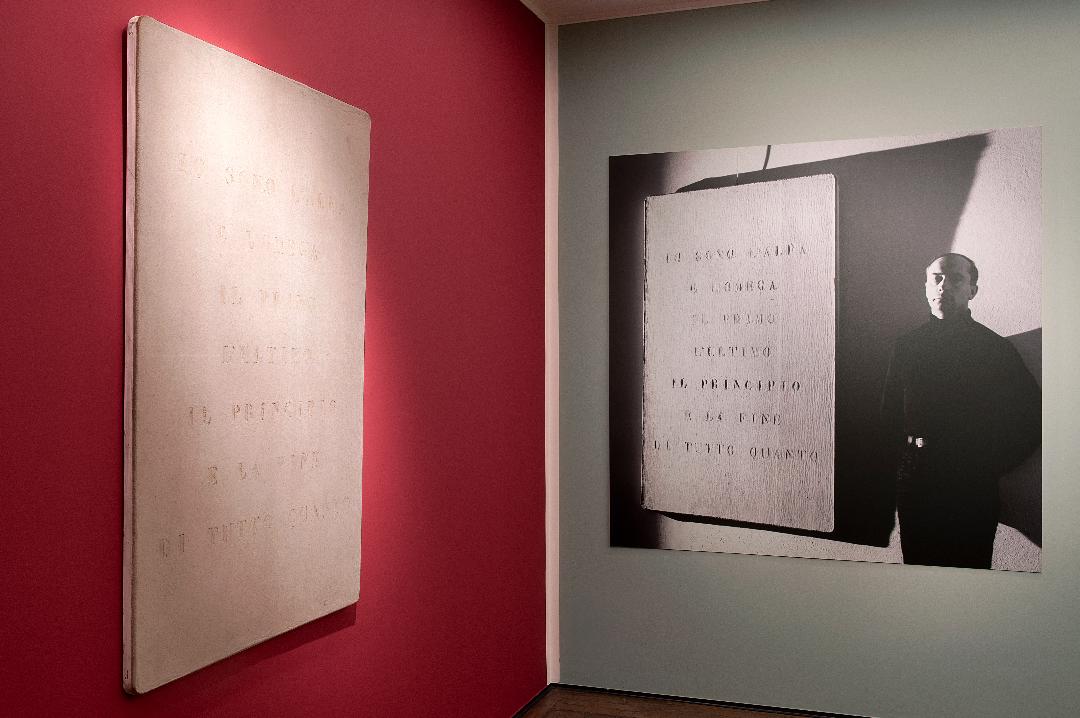

Era però soprattutto un artista e considerava quelle pur fortunate occupazioni come un mezzo per finanziare la sua passione. Non a caso, è dal 1998 che la Galleria Milano espone il suo lavoro in importanti monografiche e ora, dopo la rassegna del 1999 e la grande antologica postuma del 2014 curata da Elio Grazioli, che illustrava i suoi percorsi diramati tra fotografia, musica e design, ripropone il suo lavoro (dal 19 settembre al 18 novembre, sempre per la cura di Grazioli) nella mostra «Davide Mosconi. Moda, arte, pubblicità».

In quest’occasione punta proprio, per la prima volta, su quegli aspetti «commerciali», sinora più trascurati, che tuttavia s’intrecciano sempre con la ricerca artistica. Accade soprattutto nelle foto di moda e di costume che, mai accattivanti né «lusinghiere», riflettono sul corpo come «mezzo di azione sul reale e nel reale», imponendo alle modelle e ai modelli posture insolite, perfino sgraziate, e facendo così dei suoi scatti (come si diceva allora) un «atto politico».

La moda aveva del resto segnato già la sua prima apparizione da artista, nella mostra del 1967 nella milanese Galleria Vismara, dove aveva esposto «Creazioni applicate ai foulards di Giorgio Dall’Alba», ma sarà soprattutto nelle fotografie di moda che Mosconi (sempre elegantissimo) indagherà l’abito, o l’accessorio, con uno sguardo critico: come nel libro Cravatte e colletti (1984), realizzato con Riccardo Villarosa, dove la sequenza di nodi si conclude con un cappio da impiccato: «cravatta finale e definitiva della vita di un uomo».

Altri articoli dell'autore

A Palazzo Reale di Milano oltre 90 opere in una ricognizione su uno dei movimenti più significativi della pittura europea dell’Ottocento

BKV Fine Art celebra l’anniversario dalla nascita dell’artista milanese con quindici opere su feltro che riscrivono l’idea stessa di effigie

Archivi, mostre, consulenze e battaglie culturali: «Oggi piacciono molto i divisionisti, i simbolisti, gli italiani di Parigi e un certo Liberty, compresi i manifesti, che hanno un grande fascino. Si può dire che il mercato in questo ambito si è ripulito delle scorie ed è diventato più selettivo, preciso e di contenuto»

È stata presentata ieri, 18 febbraio, «Metamorfosi», la 15ma edizione della fiera, che si terrà dal 19 al 22 marzo negli spazi di Superstudio Più: quattro sezioni, sei progetti speciali, dieci premi e il Circuito OFF sparso in città