Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Claudio Strinati

Leggi i suoi articoliMaurizio Fagiolo dell’Arco l’avevo intravisto nel 1967 al mio primo anno di Università alla Sapienza dove ero allievo di Cesare Brandi. Il professore scuoteva la testa: «I due Fagiolo. Due ragazzi bravissimi ma non ci siamo! Libro magnifico, caro Claudio, ma non è certo come dicono loro. Il Teatro, capisci? Ma quando mai!».

«Cioè, maestro?».

«Caro, l’arte è altra cosa. Dicono che la vera grandezza del Bernini risiederebbe nell’invenzione di una specie di gran teatro dove tutte le arti partecipano creandone una nuova che non è pittura, scultura o architettura ma un pandemonio di fervori, progetti, iperattività peraltro effimera».

Una decina d’anni dopo parlo con Renato Nicolini che stava appunto inventando l’Estate Romana: «La tesi dei Fagiolo è geniale. Hanno colto l’essenza dello spirito barocco, universale perennemente ricorrente. Più o meno faccio lo stesso».

Dell’Arco perciò Maurizio

Adesso conoscevo meglio Marcello e Maurizio Fagiolo, dotti e studiosi figli dell’architetto Mario dell’Arco che non si chiamava però dell’Arco. Era un soprannome scaturito da gravi amarezze e lo usava da quando era diventato grande poeta romanesco. Maurizio si chiamava Fagiolo dell’Arco e Marcello si chiamava Fagiolo e basta. Lì per lì non ci feci caso, ma una cosa era certa: quel librone del Bernini. Un’introduzione al gran teatro barocco, l’avevano scritto insieme, giovanissimi, formidabile nei contenuti, nelle illustrazioni e nella grafica. Seppi che pur recando la data 1967 era già uscito a fine 1966. Madonna, quanta fretta, pensavo!

Maurizio, in effetti, pareva l’emulo di Luca Giordano cui il padre avrebbe detto: Luca, fa presto! È stato uno dei maggiori storici dell’arte italiana del ventesimo secolo, al livello, per acume e dottrina, di personalità come Federico Zeri, Giuliano Briganti, Giulio Carlo Argan, Denis Mahon, Cesare Brandi.

Prolifico quanti altri mai, fervidissimo di iniziative continue, accurato nella ricerca e nella documentazione con cui supportava i suoi studi, docente nato ma sul campo, sorta di capobottega rinascimentale, maestro che pretende dai suoi allievi e collaboratori dedizione assoluta, lavoro imperterrito, competenza acquisita, profondo affetto e stima reciproca. Così Maurizio, docente e filologo naturale, arrivò a rifiutare la cattedra universitaria che pur aveva conseguito insegnando per tanto tempo in Accademia. La sua cattedra furono i vari «Studi» (intesi come luoghi fisici e insieme spirituali) in cui trascorse larga parte della sua esistenza, ancorché tutt’altro che stanziale, da ogni punto di vista.

Marcando da subito una decisiva differenza dal fratello, Maurizio si è sempre mosso sul binario parallelo della ricerca sul Barocco e sul Novecento. Memorabile il suo Rapporto 60, uscito pressoché in contemporanea con la monografia sul Bernini, dove entrava nel vivo del dibattito contemporaneo, con analoga precisione filologica e impetuosa concretezza di giudizio. Un cronista della storia la cui lezione è viva e operante ancora oggi e tale resterà.

Maurizio era nato nel 1939. Avevamo una decina d’anni di differenza. Gli divenni ben presto amico, come del resto con Marcello. Ma era un’amicizia diversa, e diversissimi erano i due ma con un punto in comune: Maurizio era un ciclone e Marcello pure. Maurizio, però, era stato malissimo da bambino, incatenato al letto per anni e anni e, come Alberto Moravia tanto tempo prima, aveva passato le giornate a studiare con un impeto e una capacità di apprendimento incomparabili. Così tornato finalmente in pista si mise a correre più veloce di tutti, certo di dovere e potere diventare quel «miglior fabbro» come Dante chiama Arnaut Daniel, colui che domina mirabilmente il sapere e la creatività, costruendo la scrittura come un armonioso edificio della conoscenza e del sentimento.

Brandi mi aveva insegnato una cosa: parlando un giorno di un anziano collega critico e storico da me sommamente elogiato, e stupitomi io della sua ripulsa, alla mia richiesta di chiarimento disse: «Vedi, Claudio, quel collega, indubbiamente colto e forse illustre, se capisse quello che sa, sarebbe un genio!». Maurizio, invece, era proprio così: capiva quello che sapeva e il suo obiettivo era appunto quello di chiarificare le cose e le storie in un’ottica coerente e unitaria.

In gruppo, nello «Studio»

All’epoca, anni Sessanta e Settanta, ancora vigeva il dibattito sulla differenza tra il critico e lo storico dell’arte. La categoria del curatore non era stata ancora concepita. E Maurizio, nel concreto, dimostrava bene come quel dibattito fosse destinato a restare una sorta di zavorra vuota ma pesante che ancora grava talvolta sulle nostre discussioni attuali. Era uno storico dell’arte la cui finalità unica ed esclusiva consisteva nel formulare ipotesi e tesi critiche, dominare e ordinare la bibliografia, collezionare opere d’arte alla luce delle proprie ricerche, intervenire nella cronaca giornalistica sempre in presa diretta sugli avvenimenti ma con una attitudine di discernimento che soltanto lo studioso filologicamente attrezzato possiede sul serio e sempre volto nella direzione del pubblico giovamento e interesse.

Quindi l’approccio e la metodologia relativi alla messa a fuoco del lavoro di un giovane esordiente sarebbero stati per lui gli stessi con cui si affronta il Bernini, il Caravaggio, il Parmigianino, il Baciccio, Balla, de Chirico e Savinio, la Scuola romana degli anni Trenta del Novecento e così via.

La passione prima di Maurizio fu da subito la raccolta dati, la catalogazione, e la cosa più divertente era andarlo a vedere lavorare nei suoi «Studi» (in via Pietro da Cortona 16, poi con Maurizio di Puolo, l’avevano chiamato Metaimago, sul lungotevere e poi in via del Babuino). Si stentava a credere (io perlomeno stentavo assai) che da quel macello di gente che girava e discuteva senza posa potesse scaturire qualcosa di sensato e di realmente utile. Ma era proprio così. Sfido, pensavo, che Maurizio ha scoperto la dimensione della festa! Perché qui pare che si faccia festa ogni momento. Invece si lavorava, ma era la stessa cosa. La festa barocca è un’opera d’arte, spiegava Maurizio. E di scienza, pure. Gli ingegni gareggiavano nell’invenzione e nel superamento delle difficoltà.

Feste romane, feste barocche

Nacquero una miriade di studi, articoli, saggi, mostre sulla festa barocca. Maurizio ne è stato il propulsore e propugnatore. Marcello, peraltro, lo ha fiancheggiato sempre, sia pur con il diverso spirito dell’iconologo dell’architettura, dello scopritore della dimensione simbolica dell’urbanistica, ma non meno appassionato e competente.

Maurizio, però, ha avuto sempre preclaro lo spirito dell’apripista, dell’investigatore che deve fare chiarezza sulle vere ragioni delle cose, uno Stephen Dedalus della storia dell’arte. E questo gli ha permesso, appunto, di aprire scrigni preziosi e sovente ben serrati come la storia di de Chirico che Umberto Allemandi gli aveva fatto conoscere, e del fratello Alberto Savinio sui quali ha scritto pagine memorabili e soprattutto definitive. Per chi ne ha preso pratica, una pagina scritta da Maurizio Fagiolo è immediatamente riconoscibile. Eppure tutto ciò che ha fatto, almeno nella sua grande maturità, è lavoro di gruppo.

La sua prassi operativa era, a sua volta, una vera e propria festa dell’intelligenza e dello spirito comunitario, specie quando prese sede in Palazzo Rondanini alla Rotonda a Roma con l’amico di sempre, il formidabile conoscitore Maurizio Marini. Andavi a trovarlo aggirandoti nelle immense sbalorditive stanze del piano nobile ed eri dentro un continuum mobile. Da una parte i questuanti di Marini ciascuno con un quadro, un disegno che aspettavano il loro turno affinché lo studioso redigesse la perizia che avrebbe da allora in poi accompagnato l’opera. Dall’altra parte Maurizio Fagiolo batteva incessantemente i tasti di una macchina da scrivere per inviare l’articolo al giornale cui collaborava in quel momento. Passavano e ripassavano i giovani della bottega con le mani sovraccariche di fotocopie da ritagliare, incollare e mettere insieme per i tabelloni su cui Fagiolo avrebbe corretto le didascalie, connesso i vari testi, ordinato i saggi da scrivere. «Ti volevo far vedere questo, Maurizio. Che dici. Può essere veramente Caravaggio giovane?». E lui: «Aspetta, mando questo pezzo al “Messaggero”. A proposito, te lo scrivo l’altro pezzo sulla tua mostra come intervista?». «Sì, ma…cioè». «Tu scrivimi le cose cui tieni veramente, io me le riguardo e se mi vanno bene le faccio apparire come risposte a delle domande mie. Viene benissimo così. Fidati».

Andò benissimo e cominciai lì la mia carriera di storico dell’arte, accanto a ragazzi e soprattutto ragazze bellissime e geniali destinate (un nome per tutti: Daniela Fonti) a diventare autentiche autorità nel campo degli studi.

Negli anni successivi Maurizio Fagiolo mise su una collezione notevole di dipinti antichi e moderni, e quelli del Seicento molti li donò a Palazzo Chigi di Ariccia per creare un museo del Barocco data la stima e l’affetto che aveva maturato per Francesco Petrucci. Accumulò una magnifica doppia biblioteca: una sul Barocco, acquisita, grazie all’opera encomiabile dell’adorata moglie Maria Beatrice Mirri, dall’Università Gregoriana; una sul contemporaneo. Ebbe una lunga e proficua collaborazione con il grande architetto e fotografo Maurizio di Puolo, collaborazione che fece epoca. Fondò e diresse innumerevoli collane e riviste.

Scampò miracolosamente a un infarto che lo colpì mentre era in ospedale a farsi visitare; strinse rapporti con i più grandi storici dell’arte e direttori di museo in Europa e in America; formò generazioni di studiosi; visse amori drammatici ed esaltanti; esplorò una miriade di fenomeni storico artistici dimenticati; stabilì che Gian Lorenzo Bernini dovesse essere chiamato Giovan Lorenzo dato che così ci dicono le fonti; per morire all’improvviso nel 2002 in piena attività. La morte del giusto che non ha mai avuto tempo da perdere e meno che mai nell’approssimarsi all’ultimo giorno giunto per lui circa sessantatré anni dopo la nascita.

Maurizio Fagiolo dell’Arco (fotografato dall’amico architetto Maurizio di Puolo, al tavolo da disegno nello studio Metaimago, in via Pietro da Cortona a Roma) è morto a 62 anni l’11 maggio 2002. Nel ventennale della sua scomparsa è stato ricordato da mostre (nella galleria Russo) e pubblicazioni, tra cui «Maurizio Fagiolo dell’Arco critico militante 1964-1980», a cura di Fabio Belloni (Officina Libraria)

Altri articoli dell'autore

Note strinate • «Les fresques de Piero della Francesca» di Bohuslav Martinů come traduzione musicale delle suggestioni degli affreschi di Arezzo, ricostruendone la genesi culturale e il significato nel contesto artistico e musicale del Novecento

Note strinate • Dietro l’opera del maestro urbinate si cela la vicenda della scomunica di Martin Lutero da parte di papa Leone X Medici, trattata attraverso i temi «trasfigurati» della Grazia e del Libero arbitrio

Note strinate • Nel 1987 il sommo scrittore russo pubblicò un pamphlet con un bilancio del pensiero estetico del XIX secolo per dimostrarne, in conclusione, la sostanziale fatuità e inutilità

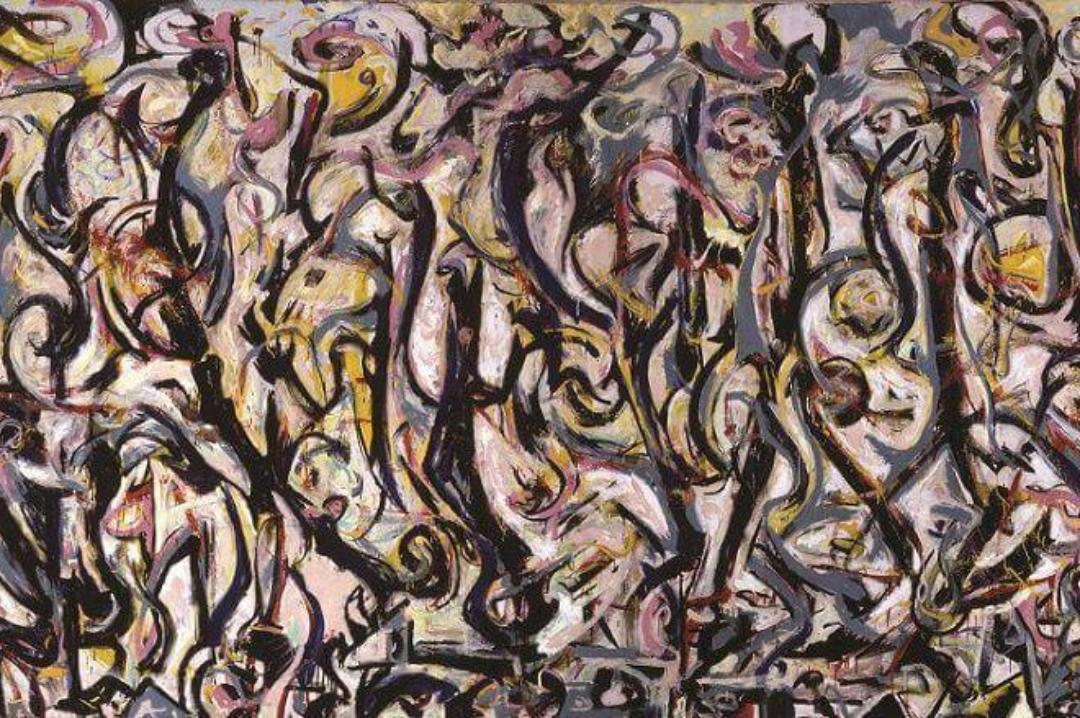

Note strinate • Non è probabile che Pollock abbia avuto Cassirer tra le sue fonti di ispirazione eppure la coincidenza di posizione tra questi due sommi personaggi è emblematica