Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliSubito prima che in ricordo di La Capria si scatenino i migliori italianisti lesti a insinuare coincidenze più o meno fatali con il centenario di Proust e di Pasolini datisi il cambio giusto un secolo fa; prima che, per riflesso automatico della dipartita, le vetrine delle tre librerie rimaste aperte in questa estate del nostro scontento si rivestano dei suoi libri come angeli ad ali spiegate.

Prima che questo accada, mentre si preparano le squadre per i convegni in memoria, ci limiteremo a ricelebrare la spigola che appare all’inizio di Ferito a morte, anno 1961, in quello che è il più bell’incipit della letteratura napoletana moderna. Rileggiamo: «La spigola, quell’ombra grigia profilata nell’azzurro, avanza verso di lui e pare immobile, sospesa, come un aereo quando lo vedi sbucare ancora silenzioso nel cerchio tranquillo del mattino».

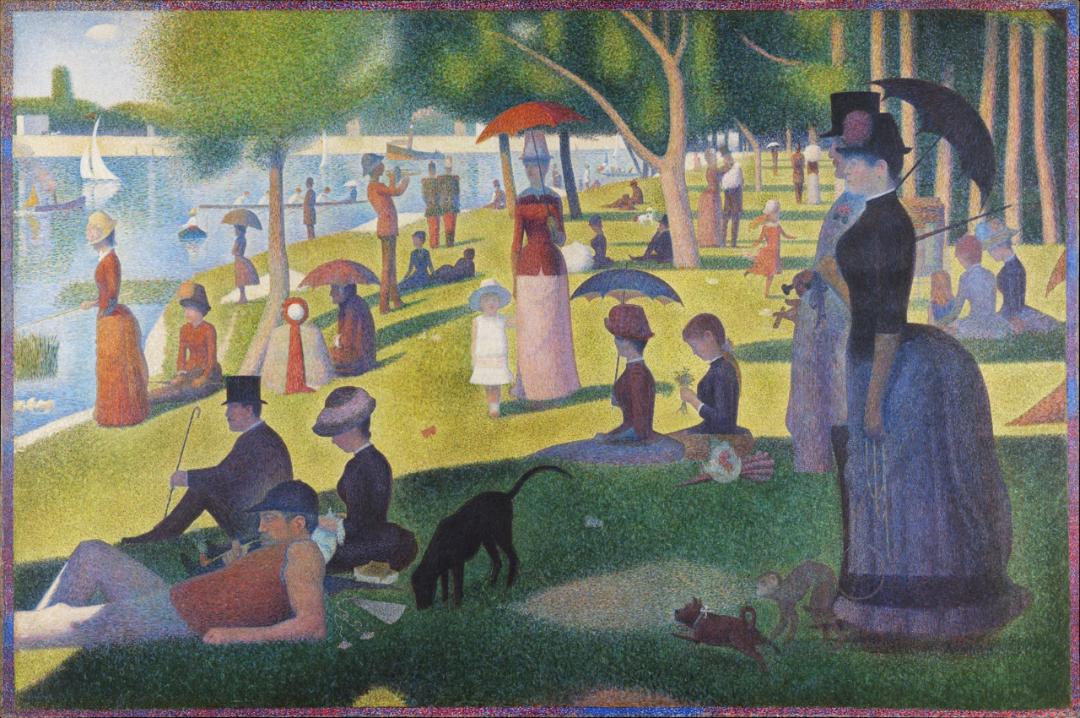

Sulla quota metaforica di un avvio smagliante, adamantino, a metà tra un siluro futurista e un dipinto di Licini, si è scritto tanto (tutta la storia napoletana scorre alla voce GOM: «grande occasione mancata»). Non è un caso che, sulla copertina dell’edizione degli Oscar Mondadori, anno 1984, compaia il «Pesce d’oro» di Klee, anno 1925. Ma è sulla quota figurativa di una scrittura precisa, martellante, finalmente ripulita delle scorie lutulente di un eterno neorealismo che bisogna interrogarsi.

Sono quelle incrostazioni fangose, neoseicentesche di cui gronda l’altro memorabile esemplare ittico di primo ‘900: lo Scorfano di Vincenzo Gemito, luglio 1909, l’ultimo grande episodio di naturalismo della nostra storia (quando si dice che il caravaggismo desinit in piscem). E sono le stesse che era difficile estirpare dagli anni ’50 di Rea e Guttuso, del Gruppo Sud e del giovane Raffaele Lippi quando il neorealismo sarebbe stato giusto chiamarlo, tout court, neocaravaggismo.

Certo, tra scorfani spigole e sirene più o meno vere, i pesci sono incavicchiati alla nostra storia non foss’altro perché la pittura napoletana va a pescare alcune delle sue risultanze migliori al mercato ittico (e per alcuni la natura morta napoletana è l’unica degna di questo nome). Un pesce che ha voglia di maritarsi è il «Guarracino» (la più bella canzone napoletana di sempre?) ma non si capisce se, nella Pelle di Malaparte, la sirena che guarda verso il soffitto dipinto da Giordano sia un pesce o una bambina cotta. Ma Caravaggio da Napoli nessuno è mai riuscito a sfrattarlo.

Solo uno scrittore poco meno che quarantenne provò a centrare, con l’arpione, tra le branchie e le pinne dorsali, secoli di chiaroscuro, stanzoni scuri e odori di tinello e cucina. Niente da fare. In una zona d’ombra, nel buio degli scogli, la Spigola è scomparsa. La Grande Occasione Mancata.

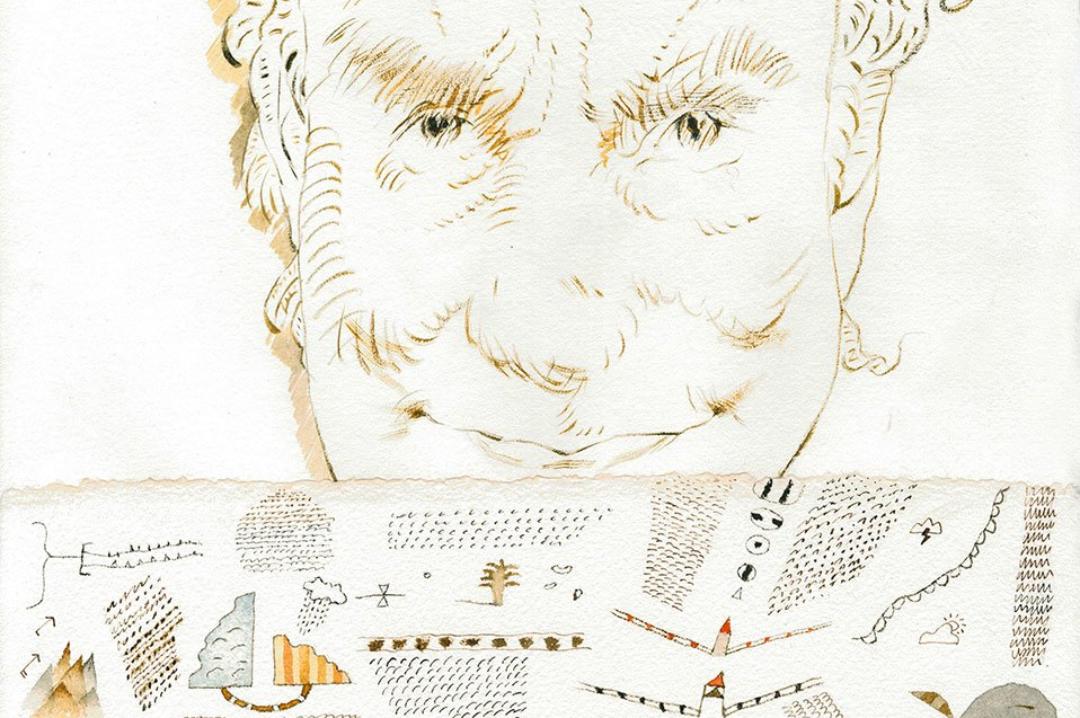

Raffaele La Capria. Foto di Vincenzo Cottinelli

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

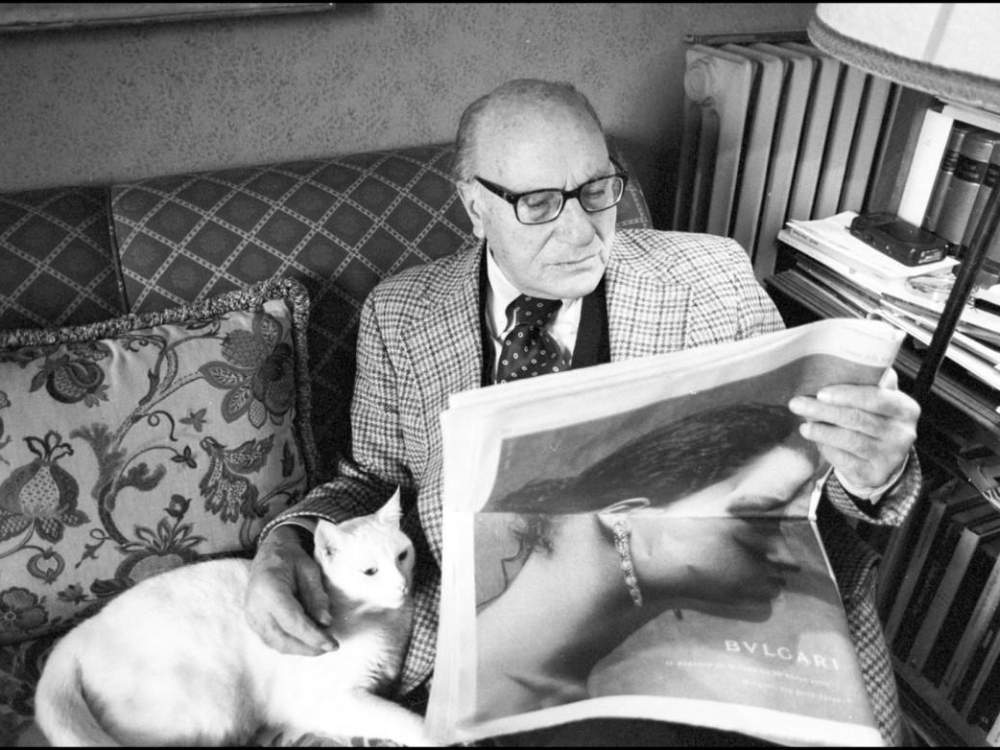

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale