Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliFacendo prova della discrezione che gli era propria, se ne è andato in silenzio il 13 aprile a 78 anni Giuliano Matteucci, circondato dall’affetto dei suoi cari che ne hanno da tempo condiviso l’avventura nel mondo dell’arte e che (specialmente la secondogenita Elisabetta), porteranno avanti i suoi raggiungimenti.

Matteucci è una figura cardine per la pittura italiana del secondo Ottocento, specie toscano, ma non solo: molti infatti sono gli artisti ai quali ha saputo restituire dignità, fama e valore di mercato anche fuori dai confini nazionali. Il suo nome si lega all’omonimo istituto «Centro Matteucci per l’arte», poi divenuto nel 2013 Fondazione Matteucci per l’Arte Moderna, dedito da oltre vent’anni allo studio e alla catalogazione della cultura figurativa italiana del XIX e XX secolo (e che svolge consulenza peritale su opere e artisti attivi in Italia dal 1800 al 1930). La banca dati digitale di oltre 150mila schede, la biblioteca specializzata di più di 10mila volumi, il fondo fotografico di circa 3mila immagini e il fondo di documenti introvabili, sono l’esito di quasi quarant’anni di attività, avviata a Milano nel 1967.

Entrato nel mondo dell’arte da autodidatta, Matteucci aveva saputo fin dall’inizio contemperare con eleganza, la figura di appassionato studioso, mostrando sensibilità e rigore storico-critico, con l’attività di mercante, esercitata tra Viareggio, dove risiedeva, lo studio di Milano e la galleria di Cortina. Grande collezionista (sua la riscoperta di capolavori come la «Toilette del mattino» di Telemaco Signorini appartenuta ad Arturo Toscanini), Matteucci si era formato a fianco di Mario Borgiotti e aveva frequentato gli artisti e gli intellettuali che ogni estate gravitano in Versilia: Franco Russoli, Fortunato Bellonzi, Mario Tobino, Cesare Garboli, Mario Marcucci, Ardengo Soffici e Roberto Longhi.

Eppure, di quest’ultimo, non aveva certo accolto la poca considerazione per i pittori macchiaioli, gli artisti che si riunivano al Caffè Michelangelo di Firenze, ai quali Matteucci aveva invece dedicato fin dagli inizi della sua carriera grandissima energia, trovandosi in linea con quella rivalutazione critica tesa a liberare quel gruppo dalle accuse di provincialismo, che, negli stessi anni, era stata portata avanti in ambito accademico proprio da un allievo di Longhi, Carlo Del Bravo, e in quello museale da Sandra Pinto.

Dopo gli esordi alla Galleria Carini con una mostra dedicata a opere della Scuola toscana realista (dove instaura rapporti con, tra gli altri, Giulia Falck, Bernardo Caprotti e Wally Toscanini), Matteucci riceve nel 1975 l’incarico da parte della Alte Pinakothek di Monaco di Baviera di ordinare una mostra sui Macchiaioli, cui negli anni seguiranno molte altre, spesso cocurate con studiosi divenuti poi grandissimi amici, quali Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, ma anche Paul Nichols testimone degli stretti rapporti di Matteucci col mondo anglosassone.

Dal 1980 al 2000 Matteucci ricopre per la casa d’aste Finarte il ruolo di consulente per il settore della pittura dell’Ottocento e primo Novecento. Nel 1982 cura il catalogo generale di Cristiano Banti e nel 1987 anni dopo quello di Silvestro Lega. Nel 1991 fonda la rivista «800» edita da Giunti. Risale al 1997-99 la pubblicazione per De Agostini dell’enciclopedia Pittori & pittura dell’Ottocento italiano.

Chi lo ha conosciuto ne ricorda la generosità, la ritrosia, la sottile e pacata ironia; e soprattutto l’entusiasmo mai venuto meno negli anni.

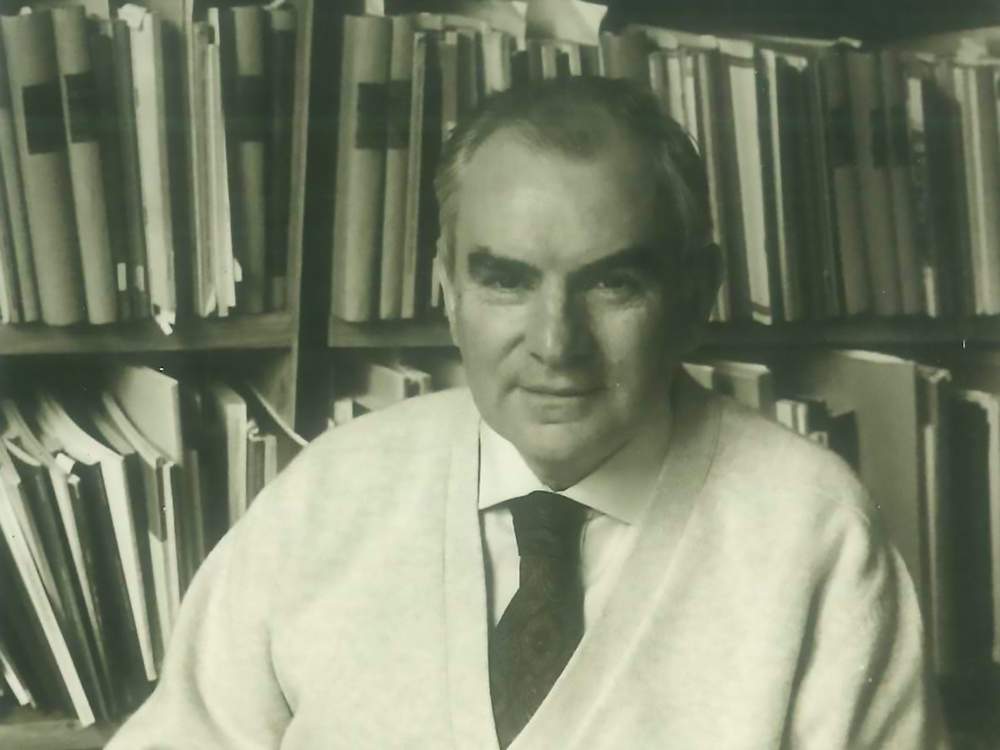

Giuliano Matteucci nel suo studio nel 2001

Altri articoli dell'autore

Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo

La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos

Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini

È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei