Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliRoma. Jannis Kounellis è morto a Roma, la città che lo aveva adottato da quando, ventenne, vi si era trasferito dalla Grecia, dov'era nato nel 1936, per frequentare l'Accademia di Belle Arti. Non se ne andava dalla Grecia classica, ma da quella bizantina della pittura di icone senza tempo, lui che pittore voleva ostinatamente esserlo e definirsi, come Masaccio e come Tiziano che spesso citava, ma appartenente a una cultura mediterranea radicata nel mito e nella tragedia che s'incarnano nella storia. Burri e Fontana, per sua stessa ammissione, esercitarono sulla sua formazione un influsso che definiva «ancestrale»: perché la materia e i simboli e la memoria di cui essa si fa portatrice sarà per sempre una delle sue Muse ispiratrici, insieme all'energia vitale (quella del fuoco) che, orchestrata in opere magistrali, come i «Cavalli» vivi esposti nel 1969 alla Galleria L'Attico di Roma, diventa essa stessa gesto pittorico. Era approdato a questa straordinaria intuizione (Mimmo Paladino le dedicherà un commosso omaggio nel suo film sul Don Chisciotte) capace di coniugare mito e storia (amava il «Marat» di David e «La zattera della Medusa» di Géricault) dopo esordi pittorici antitetici rispetto alla retorica gestuale dell'Action painting, con grandi quadri bianchi solcati da lettere e numeri neri.

Nella Roma del sodale Pascali ma anche di Twombly e di De Dominicis, nella città su cui aleggiava il mito (vivente) di de Chirico, prendevano forma installazioni dal respiro drammaturgico: il grande muro d'oro di «Tragedia civile», le carboniere e il loro contenuto, concepite come riflessione sull'Ottocento, il secolo in cui la modernità prende vita in tutte le sue contraddizioni; Zola, del resto, era uno dei suoi scrittori amati. Il viaggio, fatidico rimando a quello di Odisseo («non una crociera nel Mediterraneo, ma un viaggio in verticale, nel profondo, scaturito da una guerra scatenata dal possesso di una donna», affermò in un'intervista), è un altro tema onnipresente: lo evocano nelle sue opere i sacchi di juta, gli otri, metafore dello spostamento di cibi e civiltà, o i cappotti neri, saio laico dell'uomo del '900.

Materia ed energia, temi cari ai Futuristi, si reincarnano, ma stavolta in forma reale e fenomenica, oltre la narrazione e l'illusorietà della tela, nell'Arte povera, tra il 1967 e il 1968, quando Kounellis partecipa a tutte le mostre che avrebbero storicizzato quel gruppo. Del '69 è la partecipazione a un'altra rassegna leggendaria, «When Attitudes Become Form», curata alla Kunsthalle di Berna da Harald Szeemann, che nel '72 lo invita a Documenta a Kassel, e nello stesso anno Kounellis è alla sua prima Biennale di Venezia. Lo sostengono galleristi anch'essi destinati a passare alla storia, da Fabio Sargentini a Plinio de Martiis, da un giovane Sperone a Lucio Amelio, e poi Christian Stein, Konrad Fischer, Marilena Bonomo, Karsten Greve.

Una dichiarazione di poetica (ma anche di guerra e di amore) scritta nel 1982 costituisce il suo più compiuto autoritratto: «Sono contro il mondo di Andy Warhol e degli epigoni di oggi. Voglio restaurare l'atmosfera vissuta dai Cubisti. Sono contro la condizione di paralisi alla quale ci ha condotto il dopoguerra. Ricerco invece nei frammenti (emotivi e formali) la storia dispersa. Sono contro l'estetica della catastrofe; sono partigiano della felicità. Ricerco quel mondo di cui i nostri padri del Novecento, vigorosi e fieri, hanno lasciato esempi rivoluzionari per forma e contenuto. (…) Amo le piramidi d'Egitto, amo Caravaggio, amo Van Gogh, amo il Partenone, amo Rembrandt, amo Kandinskij, amo Klimt, amo Goya, amo l'impeto della Vittoria di Samotracia, amo le chiese medievali, amo il personaggio di Ofelia così com'è descritto da Shakespeare e onoro i morti pensando, a proposito di me, che sono un artista moderno».

Articoli correlati:

L'artista trae dal passato la libertà di rinnovare la forma

Jannis Kounellis

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

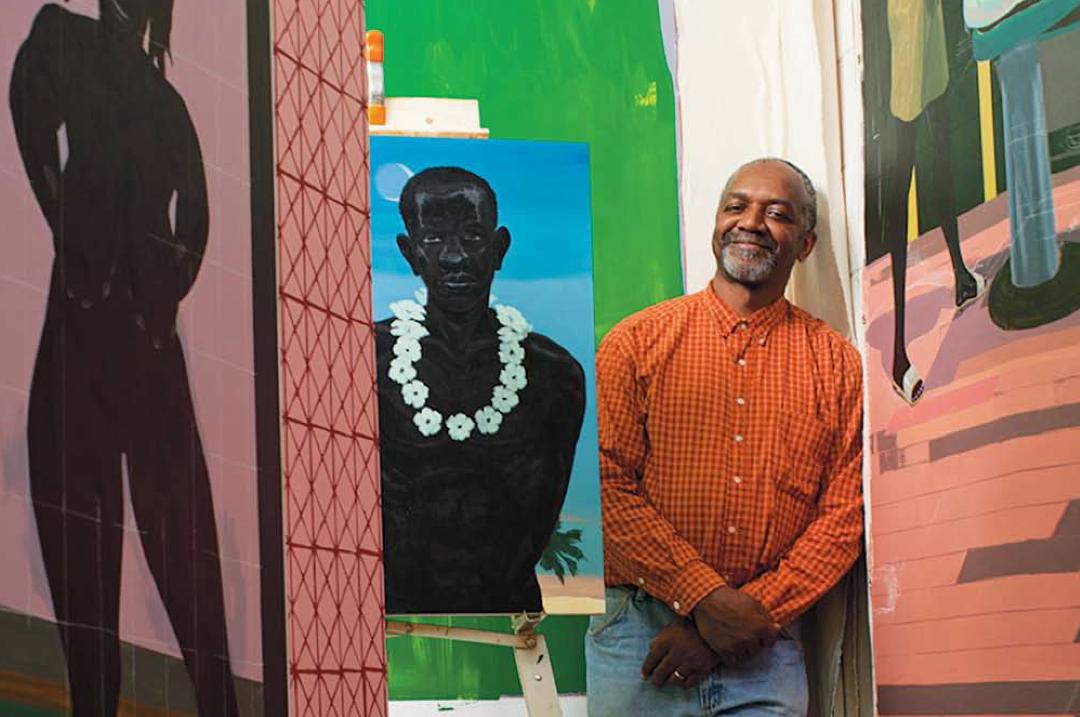

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria