Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Pochi lo sanno ma nella Milano romana, poco fuori l’antica Porta Ticinese, si alzava un anfiteatro grande quasi come il Colosseo (155 metri per 122, alto 36) e molto simile a esso anche nell’architettura. La grandiosa arena fu però smantellata già in età tardoantica, com’è provato dai suoi blocchi di pietra, reimpiegati come platea di fondazione della vicina Basilica di San Lorenzo, oggi al centro di un vasto progetto di restauro da parte della Soprintendenza milanese e della parrocchia.

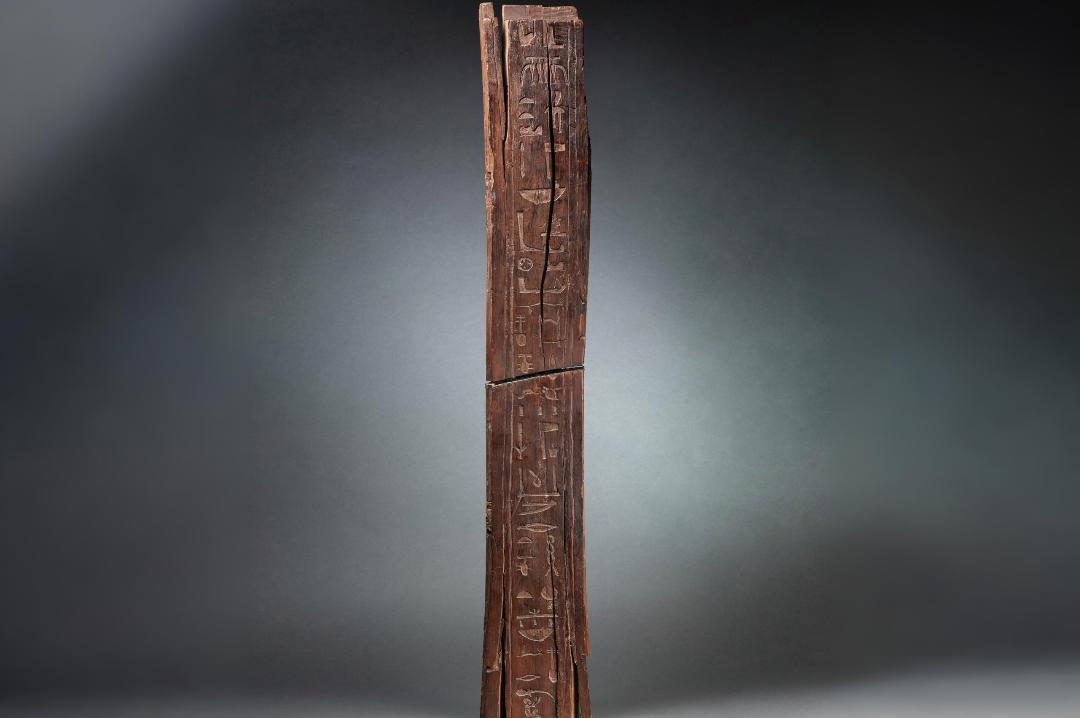

Interrati da secoli, alcuni resti dell’anfiteatro furono scoperti casualmente nel 1931, in via Conca del Naviglio, nel corso di lavori sulle tubazioni dell’acqua, subito identificati da Alda Levi. Oggi sono visibili in sito alcuni tratti delle fondazioni dei muri radiali delle gradonate, in quello che dal 2004 è il Parco archeologico dell’Anfiteatro, annesso all’«Antiquarium Alda Levi». Si tratta di reperti significativi che tuttavia, da soli, non possono dar conto della grandiosità di quel complesso.

Come ricreare la percezione del suo sviluppo architettonico e spaziale? E come darne un’ambientazione al passo con i tempi? Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano, ha ideato una soluzione suggestiva e, al tempo stesso, radicata nella storia, basata com’è sull’antica tradizione della relazione fra «rovine» e natura, così cara ai viaggiatori stranieri in Italia sin dal ’500 (ma più che mai nell’età romantica), poi rinnovata con successo a Roma da famosi archeologi del primo ’900.

Partendo da tali premesse, il progetto propone un inedito giardino disegnato da siepi di bosso, mirto e ligustro (specie arboree prescelte nei «viridaria», i giardini dell’antica Roma), poste in vasche interrate. Le siepi rievocano la pianta dell’anfiteatro, mentre i limiti dell’invaso sono suggeriti da un doppio filare di cipressi. Il progetto è stato battezzato «Amphitheatrum Naturae» ma Milano, che pare averlo già «adottato» grazie al progetto, ben visibile su un grande monitor affacciato sui resti archeologici, sembra preferire il nome più pop di «Colosseo verde».

Spiega Antonella Ranaldi: «L’“Amphitheatrum naturae” è un progetto innovativo di archeologia “green”, che mira a ridare la percezione dell’anfiteatro di Milano in un connubio positivo tra archeologia e verde. Il nuovo viridarium farà rifiorire il Parco archeologico dell’Anfiteatro di Milano, creando una cornice verde a completamento dei resti archeologici presenti in sito, un grande giardino ellittico darà forma alla pianta dell’anfiteatro perduto». Continua Ranaldi «il parco sarà ampliato alle aree esterne su via Arena e via Conca del Naviglio, oggi abbandonate e incolte».

Il Parco archeologico passerà così dagli attuali 12.500 a 22.300 mq, con la prospettiva di congiungersi alle vicine Colonne di San Lorenzo e alla chiesa stessa, e d’includere anche il contiguo Parco delle Basiliche e il complesso di Sant’Eustorgio, fino a raggiungere i 100mila mq complessivi. Innovative anche le modalità di realizzazione: Soprintendenza e Comune (proprietario dell’area) hanno siglato un accordo che prevede la concessione dell’area in comodato d’uso alla Soprintendenza per l’intero periodo dei lavori.

I costi sono sostenuti da una sponsorizzazione che ammonta a 1.250 milioni di euro. A conclusione dei lavori di pulitura delle aree incolte, è prevista a febbraio la riapertura dell’area archeologica. Altri tre anni saranno necessari per le indagini e i nuovi scavi e per piantumare il verde: il monitor di TMC Pubblicità (sponsor) terrà aggiornati cittadini e turisti sullo stato dei lavori.

Una panoramica dell'area archeologica dell'anfiteatro milanese

Altri articoli dell'autore

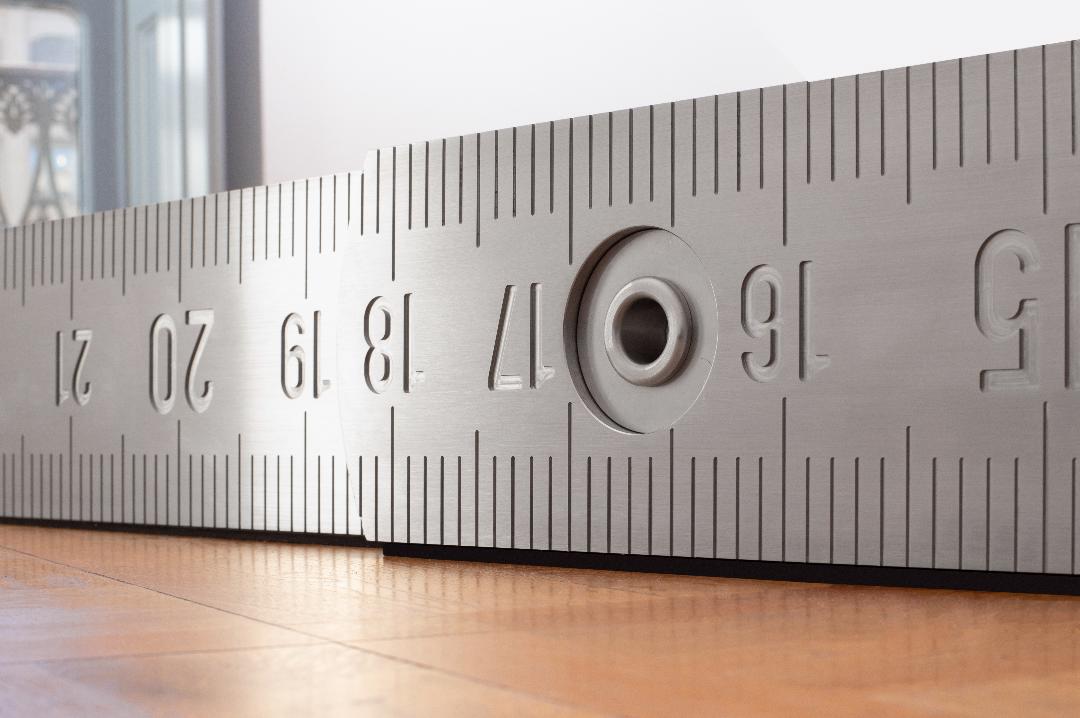

Alla Galleria Mazzoleni di Milano una personale che trasforma spazio, luce e misura in strumenti di pensiero, tra illusione percettiva e mondo platonico

Pubblicata da Allemandi, la nuova edizione aggiornata è stata anche ripensata secondo gli attuali modelli museologici. E mentre si attende la mostra organizzata in collaborazione col Metropolitan Museum di New York, costruita intorno a un capolavoro di Panini, la direttrice Alessandra Quarto annuncia il riallestimento del Salone Dorato, dove sono riuniti i capolavori rinascimentali della collezione: Bellini, Mantegna, Piero della Francesca, Botticelli e la «Dama» del Pollaiolo, diventata il simbolo del museo

La fiera belga amplia lo sguardo: dall’antiquariato al contemporaneo, passando dall’arte moderna e dal design, con l’obiettivo di formare un pubblico nuovo e trasversale, parola dell’antiquario e «ambasciatore» Tobias Desmet

Molto apprezzata la proposta del biglietto integrato che permette di visitare più poli museali. «I numeri dei visitatori non sono né l’unico né il prioritario nostro riferimento, precisa la presidente di FBM Francesca Bazoli, ma essi attestano che la qualità della nostra azione viene compresa dal pubblico»