Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliPiù di molti altri Paesi europei, nei quali lungo i secoli guerre e rivoluzioni hanno portato danni devastanti, l’Italia ha conservato straordinarie risorse archivistiche. Sono documenti che, se letti nel modo opportuno, possono costituire decisivi punti di evoluzione e di snodo della storia dell’arte, mutando prospettive e conoscenze, sfatando comode credenze e mettendo a tacere i molti pseudoesperti.

Fra le fonti principali della storia dell’arte italiana spiccano gli archivi della famiglia Barberini, giunti a noi integri e venduti nel 1902 dai Barberini stessi alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Sono documenti di straordinaria importanza che denotano un’organizzazione capillare delle spese con volumi di «computisteria» (la contabilità ordinaria, nella quale si registrano tanto i pagamenti a Guido Reni che al pollaiolo e al pescivendolo) e le «giustificazioni», ovvero le ricevute autografe dei pagamenti, spesso firmate dai sommi artisti del Barocco.

Marylin Aromberg Lavin aveva studiato fin dal 1975 questi documenti per ciò che riguarda le opere d’arte e il collezionismo (Seventeenth-Century Barberini Documents and Inventories of Art, New York 1975) pubblicando un volume a tutt’oggi fondamentale. Nel 2006 un convegno sui Barberini, con atti celermente pubblicati, ha ulteriormente indagato l’archivio (I Barberini e la cultura europea del Seicento, Atti del convegno internazionale, a cura di L. Mochi Onori, S. Schütze, F. Solinas, Roma 2007).

Un nuovo filone di studio è quello presentato ora da Francesca Barberini e Micaela Dickmann. Entrambe si sono dedicate per anni a una profonda ricerca archivistica sulle collezioni di argenterie Barberini. La famiglia, per rango e per storia, possedeva un’enorme quantità di argenti conformi a uno stile di vita altissimo. I palazzi romani del Seicento, tra i quali in particolare quello dei Barberini, erano vere e proprie piccole corti dove lo status dei proprietari era testimoniato anche dalla ricchezza delle collezioni e degli arredi. Gli argenti da parata, da esposizione o di servizio vi svolgevano un ruolo non secondario.

Oggi di questi argenti non resta quasi nulla, ma i documenti pubblicati permettono di ricostruire in maniera precisa che cosa c’era nel Palazzo dei Barberini. Dagli inventari risulta un considerevole numero di argenti usati per arredare e per la tavola. Quelli più importanti erano quelli da parata esposti sulla credenza, un grosso mobile a gradoni posto sotto un baldacchino. Per gestirli c’era anche un addetto speciale, detto «credenziero». E poi gli oggetti di carattere religioso, destinati alla cappella di casa.

I documenti precisano un elemento di grandissimo interesse, la provenienza di questi argenti cesellati a Roma, Napoli, Parigi, Germania, Spagna, Inghilterra, a testimonianza di un mercato europeo molto vivace. Consentono anche di distinguere i nomi degli argentieri che lavorarono nel tempo a servizio della famiglia. Ogni principe Barberini aveva un proprio argentiere di fiducia: «l’argentiere di casa». Molti oggetti erano commissionati anche per finire in chiese e abbazie dei cardinali Barberini e di questi qualcosa si è salvato.

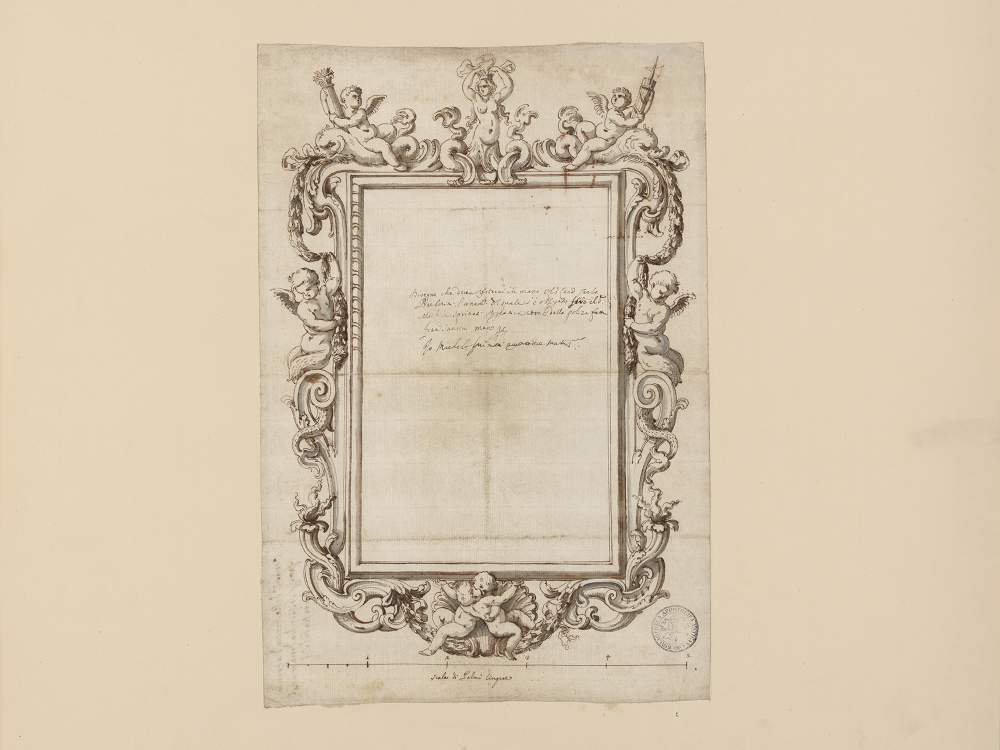

Spesso gli argenti venivano rimessi in vendita; valevano, infatti, come monete correnti e quindi erano ottimi investimenti. Venivano donati in ambito diplomatico, inviati a re, ambasciatori, cardinali, amici, parenti. Dal grande archivio è emerso un corpus di disegni preparatori per oggetti in argento, ma anche per tessuti, corami e intagli in legno, raccolti in un volume di 60 fogli.

Integralmente pubblicato, stupisce per la bellezza e la preziosità di alcuni pezzi. Sono torcieri, ostensori, reliquiari, vasi, alari, studi per carrozze o spesso per dettagli, decorati con le api, il sole e i rami di alloro, elementi araldici della famiglia. Con il trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797 papa Pio VI Braschi dovette pagare un’enorme indennità di guerra a Napoleone. In quella circostanza gli argenti romani finirono quasi tutti fusi, con un danno devastante e irrimediabile per la storia delle arti decorative.

Disegni, argenti e argentieri dall’Archivio Barberini,

di Francesca Barberini e Micaela Dickmann, voll. 2, 95 ill. col. e b/n, 502 pp. (I vol), 576 pp. (II vol), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2021, € 150

Disegno preparatorio per cornice, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini Lat. 9900, foglio 12

Disegno preparatorio per alare bruciaprofumo, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini Lat. 9900, foglio 25r

Altri articoli dell'autore

Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo

Un’inchiesta fra scrittori, esperti, studiosi e conservatori di musei nazionali e internazionali rivela che la storia dell’arte è un gioco troppo bello per essere lasciato solo agli storici d’arte

Un grande mostra esplora il legame tra i felini, la femminilità e il potere attraverso le culture e i secoli, un legame attuale ancora oggi

Nel 325 l’omonimo Concilio dettò le linee di quella che sarebbe diventata la dottrina cattolica come ancora la conosciamo (con tutte le sue ricadute sull’arte), ma non fu un evento pacifico: fra i padri conciliari volarono anche schiaffoni e san Nicola da Bari prese a sberle il prete Ario