Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliEsiste una «numinosità» dei luoghi, una presenza del divino che turba e inquieta anche l’anima dei più scettici. Ci sono luoghi abitati da un Dio ed è questa un’esperienza che possiamo fare tutti. Dove abita Dio? Qual è la casa di Dio? Il roveto ardente? La colonna di fuoco? Il tempio di Salomone? La Basilica di San Pietro? La Basilica di Assisi? La Grande Moschea della Mecca? O sta su su, in quei templi nascosti dalle nubi di quel Nepal dove Buddha sarebbe nato? O era nella valle del Bamiyan dove da secoli vegliava sui viandanti e dove mani sacrileghe fecero saltare tutto in aria nel 2001?

Sono in realtà domande che gli umani si pongono da epoche lontanissime, quando erano gli elementi della natura a segnare il corso e il significato della vita. Tutte le civiltà antiche hanno innalzato templi e luoghi di culto a divinità che spesso si sono moltiplicate e sono poi divenute selve, come in Egitto. Un Dio per ogni cosa con un tempio per ogni esigenza; e la pietas degli antichi, la loro fede non erano certo da meno della nostra. Gli dèi dell’Olimpo si sono ordinati nel tempo in una mitografia giunta fino a noi e che ancora ci influenza. Le divinità dell’Oriente, della Cina, del Giappone, dell’India, delle Americhe: dèi pietosi e apportatori di vita o dèi crudeli che la esigevano anche in sacrificio. E poi ci siamo noi e il nostro tempo confuso, apparentemente senza Dio.

Ma se volessimo vedere e incontrare Dio, dove andare? E quel Dio che cerchiamo appartiene solo a un gruppo preciso di persone che ci si riconoscono o anche ad altri? E come può un luogo essere allo stesso tempo sacro e condiviso? Nell’immaginario comune, un santuario è solitamente associato a una sola confessione. Eppure, non è raro che dei fedeli superino i confini dogmatici e si rechino a pregare in un luogo appartenente a un’altra religione, alla ricerca di una figura sacra da spartire. Ed è difficile non pregare e non flettere le ginocchia in certi luoghi, qualsiasi sia la nostra base religiosa, che siano il Sinai, Gerusalemme o Roma.

In occasione del Giubileo 2025, l’Accademia di Francia a Roma-Villa Medici ha voluto interrogare questo affascinante tema con la mostra «Luoghi Sacri Condivisi» (dal 9 ottobre al 19 gennaio 2026). L’esposizione riunisce opere di rilievo provenienti da collezioni francesi, italiane e vaticane in dialogo con creazioni contemporanee. Da Gentile da Fabriano a Marc Chagall passando per Le Corbusier, la mostra si propone di mettere in luce un fenomeno religioso misconosciuto ma molto presente nel Mediterraneo: quello dei luoghi sacri condivisi da fedeli di religioni diverse. Hanno concorso alla mostra eccezionali prestiti dei Musei Vaticani, del Museo Ebraico di Roma, del Louvre di Parigi e del Mucem-Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée di Marsiglia. L’esposizione è stata ideata e prodotta dall’Accademia di Francia a Roma-Villa Medici, il Mucem e l’Ambasciata di Francia a Roma presso la Santa Sede-i Pii stabilimenti francesi a Roma e a Loreto. Hanno contribuito i consigli scientifici dei Musei Vaticani e del Museo Ebraico di Roma. Il sostegno economico è stato offerto da BNL BNP Paribas.

Ayșe Raziye Özalp, «Natività nel deserto, Istanbul, Turchia», 1595 ca (copia XXI secolo)

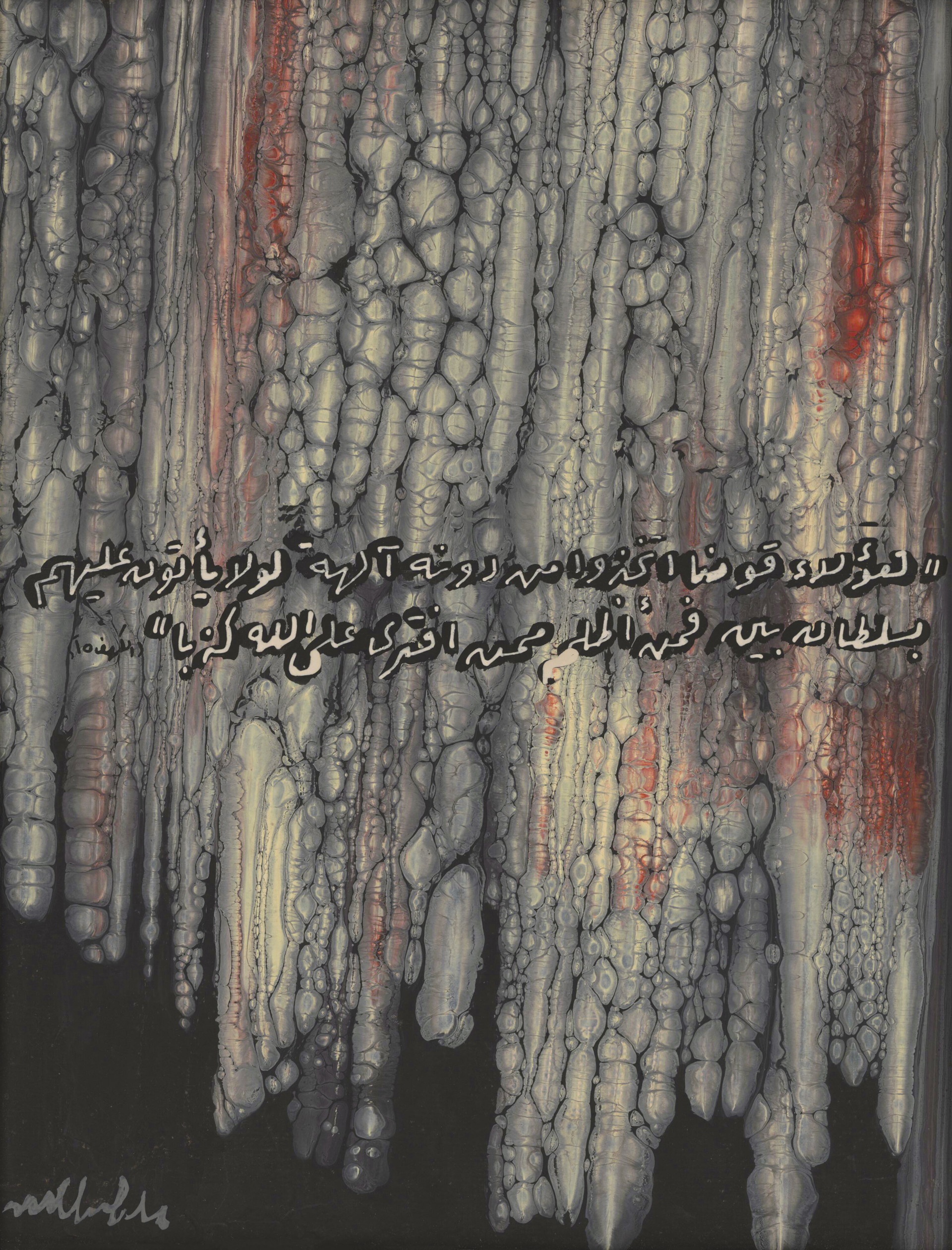

Hamad Abdalla, dalla serie Ahl El-Kahf, Corano Sura 18, La Caverna, versetto 15, S15, 1975. © Collezione della famiglia Abdalla

Sin dalle origini, pratiche rituali, racconti fondatori, figure tutelari e spazi sacri condivisi si sono intrecciati all’interno delle tre grandi religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo e islam). La mostra esplora alcuni casi specifici in cui diverse pratiche e comunità religiose si incrociano e convivono. Spesso occultato in Occidente, questo fenomeno rivela le interazioni storiche, culturali, spirituali e artistiche che hanno plasmato queste religioni e le società del bacino del Mediterraneo. La mostra, curata da Dionigi Albera, Raphaël Bories, Manoël Pénicaud, è un invito a viaggiare attraverso diversi paesaggi che favoriscono la condivisione del sacro e mettono in luce intrecci e patrimoni comuni, disegnando una geografia spirituale in cui si mescolano tradizioni, dialoghi e creazioni artistiche.

Sette sono le sezioni: «Città sante», «Il mare», «Il giardino», «La montagna», «La grotta», «Oggetti erranti» e «Architetture». Sono esposti dipinti e oggetti di singolare importanza come il celeberrimo Fronte di sarcofago con storie di Giona dei Musei Vaticani, scolpito fra fine III e inizio IV secolo, dove ritroviamo elementi come il mare e la caverna espressi con un linguaggio scultoreo vivacissimo. La copia di una miniatura turca della fine del Cinquecento ci presenta una Natività nel deserto dove la Madonna e il Bambino sono avvolti da lingue di fuoco dorate, come nelle raffigurazioni del profeta Maometto. La caverna dei sette dormienti del pittore contemporaneo siriano Osama Msleh illustra un mito che accomuna Cristianesimo e Islam con la storia dei sette martiri murati vivi in una grotta sopra Efeso che si risvegliarono duecento anni dopo per poi morire definitivamente ed essere sepolti in una sontuosa tomba e si confonde, o meglio si fonde, con la storia dei sette dormienti ricordati nella diciottesima sūra del Corano intitolata «Al-Kahf» («La Caverna»), dove si narra di sette giovinetti per sfuggire a un tiranno che li perseguitava per via della loro fede musulmana, si rifugiarono in una caverna dove Allah li fece addormentare per molti anni. Al loro risveglio, la loro fede fu riconosciuta e rispettata. La grotta in cui questi sette cristiani/musulmani si sarebbero rifugiati da Efeso esiste ancora ed è luogo di pellegrinaggio per cristiani, ortodossi e musulmani, e perfino Andrea Camilleri in uno dei suoi più bei racconti, Il cane di terracotta, ha ricordato questo mito.

Fra le magnifiche cose esposte da ricordare ancora un capolavoro: il comparto di predella con san Nicola che salva una nave dal naufragio, opera di Gentile da Fabriano dai Musei Vaticani. Il quadro è immerso in un’atmosfera onirica comprensiva di sirene e pesci misteriosi, abbaglia la gran luce dorata che scaturisce dal santo. Fra i marinai di quella nave molti hanno in testa un turbante e non sarà male ricordare che fino a qualche anno or sono era usuale trovare riuniti in preghiera comune cristiani cattolici e ortodossi, ebrei e musulmani a Bari, sulla tomba del grande santo che unisce Oriente e Occidente.

Ed è proprio in questo spirito di fede certa che la mostra dell’Accademia di Francia ha voluto trasmettere il suo messaggio a tutte le confessioni, senza alcun sincretismo, ma nell’autenticità che scaturisce dall’accostarsi a luoghi che sono ricettacolo di ciò che i musulmani chiamano «barakah Allah», gli ebrei Shekhinah e noi cristiani Grazia, ovvero la presenza santificante dell’unico Dio.

Osama Msleh, «I Sette Dormienti, Damasco, Siria», anni 2000, collezione privata