Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anna Maria Colombo

Leggi i suoi articoliL’oggetto tessile che, a partire dal XIII secolo, diviene il simbolo stesso della povertà è il saio di san Francesco d’Assisi (1182-1226). Figlio di un mercante di stoffe, venditore, a volte, nella bottega del padre, nonché elegante perfino oltre la sua posizione sociale, Francesco conosceva il valore dei manufatti tessili e il loro potere di seduzione. Lo dimostra come se ne allontanò e l’impegno con cui progettò l’indumento che volle adottare dopo che ebbe compreso appieno la propria vocazione: «Da allora confeziona per sé una veste che riproduce l’immagine della croce, per tenere lontano con quella tutte le seduzioni del demonio; la fa ruvidissima, per crocifiggere con quella la carne e tutti i suoi vizi e peccati, e povera e grossolana e tale da rendere impossibile al mondo invidiargliela!». A narrare il fatto è Tommaso da Celano che conobbe in vita il santo e a distanza di tre anni dalla morte di Francesco, su incarico del papa Gregorio IX ne scrisse la biografia.

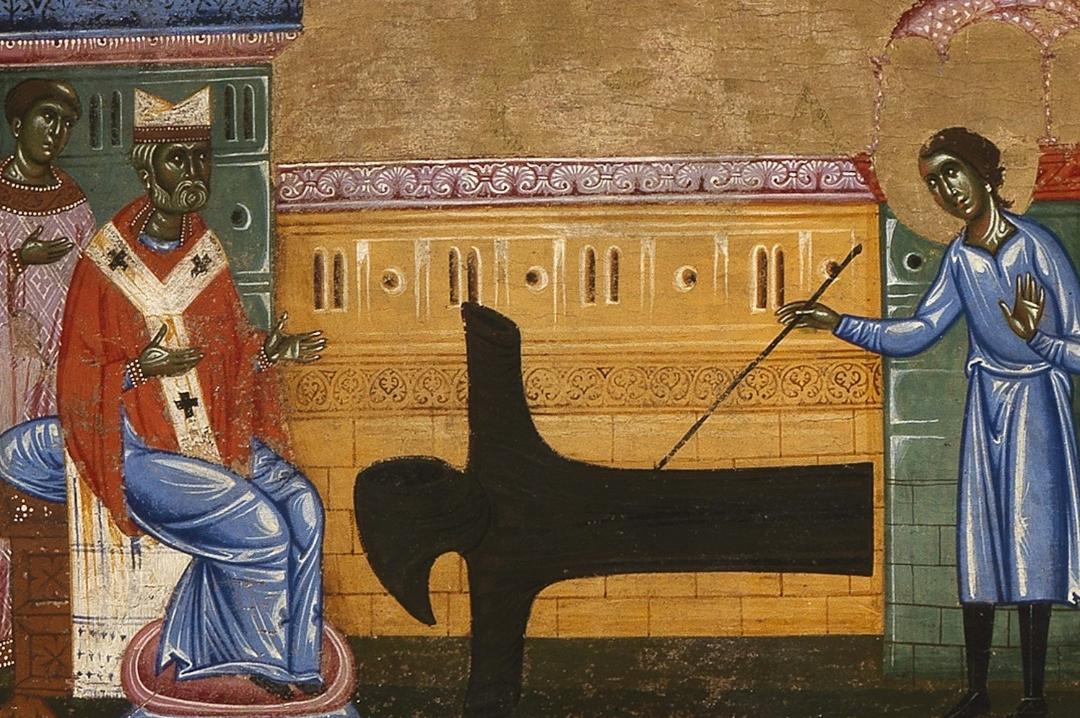

La duecentesca tavola Bardi, conservata in Santa Croce a Firenze, comprende un riquadro che visualizza come la tunica distesa e unita al cappuccio assuma la forma a croce. Nel dipinto, il santo, servendosi di un esile bastone, ne indica la sagoma al vescovo di Assisi.

Maestro della Tavola Bardi, «San Francesco con storie della vita e miracoli», secondo quarto del XIII secolo, particolare di « La confezione dell’abito», Firenze, Santa Croce, Cappella Bardi.

Tramandano le fonti documentarie che Francesco sovente si privava del proprio saio per donarlo ai poveri. Questa abitudine, unita alla canonizzazione che, avvenuta a soli due anni dalla morte nel 1228, rese i suoi abiti oggetti di devozione sottraendoli così alla dispersione, spiega il motivo per cui sia giunta sino a noi più di una veste.

I Cappuccini, nati nel 1528 per separazione dai francescani Osservanti perché mossi da un desiderio di maggior fedeltà alle origini, furono coloro che anche nell’aspetto dell’abito non vollero allontanarsi dagli insegnamenti del santo. Il richiamo a conformarsi a quanto testimoniavano le reliquie tessili è esplicito nelle loro prime costituzioni. Soprattutto a opporre i due Ordini era il profilo del cappuccio, che gli Osservanti avevano modificato conferendogli un contorno più arrotondato. In tal modo si smarriva l’originaria forma a croce della tunica e ciò che essa significava, ossia «mantenersi fedeli alle origini, alla scelta di vita di Francesco povero con i poveri, con coloro che per ripararsi dalle intemperie, come i contadini e i pastori, si mettevano in testa un sacco ripiegato». Sono parole della grande medievista Chiara Frugoni, scomparsa nella primavera del 2022.

Circa nel 1607 il pittore Orazio Gentileschi (Pisa, 1563-Londra, 1639) realizza il «San Francesco d’Assisi sorretto da un angelo» oggi al Museo del Prado di Madrid. Il dipinto, del quale s’ignora la committenza, dimostra il raggiungimento da parte del pittore toscano di uno stile altamente personale e poetico, nel quale l’abilità nel riprodurre vesti e tessuti, dalle ruvide lane ai serici rasi, è tale da fare di lui, a parere di Roberto Longhi, «il più meraviglioso sarto e tessitore che mai abbia lavorato fra i pittori».

Nella vicenda artistica di Orazio (cui i Musei Reali di Torino dedicano dal 22 novembre al 3 maggio 2026 la mostra «Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio», Ndr), il punto di svolta è considerato l’incontro con l’arte rivoluzionaria di Caravaggio. Ciò accadde a Roma nell’anno 1600 quando, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi (Cappella Contarelli) e nella Basilica di Santa Maria del Popolo (Cappella Cerasi), le tele del Merisi furono mostrate per la prima volta al pubblico.

Con alle spalle una lunga formazione tardomanierista (ancora adolescente era giunto nella città papale, ricca di possibilità di lavoro) Gentileschi iniziò a sperimentare il naturalismo del maestro lombardo, fondato sulla copia dal modello in posa. Nel linguaggio pittorico di Caravaggio la raffigurazione degli oggetti, fra cui gli indumenti, valeva quanto quella dei corpi, ma l’attenzione ai materiali tessili già apparteneva a Orazio.

Orazio Gentileschi, «Madonna con Bambino e i santi Sebastiano e Francesco», 1597-1600, Pisa, Fondazione Pisa - Palazzo Blu

Nella «Madonna con Bambino e i santi Sebastiano e Francesco», un piccolo dipinto devozionale da lui realizzato alla fine del Cinquecento, la giovane madre indossa una sottana, ottenuta dall’unione di un corpetto semirigido e di una gonna e, a contatto della pelle, una camicia di lino.

All’epoca, elemento base della biancheria intima, la camicia, nella ricchezza delle sue pieghe, fuoriesce dallo scollo del corpetto. E anche dal giro manica, in quanto questa non è cucita, ma solo assicurata alla spallina per mezzo di un nastrino. Si tratta di un dettaglio puntuale che trova riscontro negli inventari dotali e postmortem: le maniche erano dei complementi unibili, all’occorrenza, all’una o all’altra veste.

Inoltre lungo la gonna si nota una cucitura di giunzione, semplice, non ribattuta, segno di una fattura casalinga. Certo la tavolozza è ancora quella tardomanierista (rosso aranciato e dilavato per la sottana e ocra per le maniche), eppure il dipinto già testimonia uno spiccato interesse per i manufatti tessili e la loro realistica raffigurazione. Per ottenere ciò Gentileschi attinge al pozzo della propria memoria visiva, a volte puntuale, altre più approssimativa. L’incontro con la pittura di Caravaggio, non farà che indurlo a copiarli dal vero.

Orazio Gentileschi, «Sibilla», 1618-21 ca, Houston, The Museum of Fine Arts

È facile rintracciare nell’infanzia del pittore la fonte della sua passione per i tessuti. Orazio era figlio di un orefice, attività prossima al settore tessile-sartoriale per via della produzione di bottoni, fibbie, puntali e molto altro. Considerando la vicinanza di Firenze a Pisa, bambino deve aver seguito il genitore nelle botteghe dei sarti e nei laboratori della manifattura medicea dove, per mezzo di complessi telai detti al tiro, si producevano tessuti di seta di grande pregio destinati alle élite laiche ed ecclesiastiche. Nella «Sibilla» del Museum of Fine Arts di Houston il pittore ammanta la veggente, dall’insolito aspetto popolano, in uno di questi drappi, un esemplare operato a fiorami di colore giallo dorato e rosso.

All’incirca un decennio dopo il piccolo dipinto a soggetto mariano sopra descritto Gentileschi realizza il «San Francesco sorretto da un angelo», del Museo del Prado.

A Roma, tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, Gentileschi e Caravaggio si frequentarono ed ebbero modo di condividere i medesimi attrezzi di bottega, utili alla copia dal modello in posa. Il fatto lo si ricava da una dichiarazione di Orazio, resa nel settembre del 1603, nel corso di un processo per diffamazione che lo vedeva coinvolto insieme al Merisi. Gli attrezzi nominati sono una veste da cappuccino e un paio d’ali.

Nella tela del museo madrileno il santo, pressoché svenuto dopo aver ricevuto le stimmate, è sorretto da un misericordioso angelo dotato di grandi ali dal piumaggio grigio-nocciola, che ricorda quello di un gheppio. Il primo piano della mano piagata di Francesco, come offerta al bacio del fedele, consente allo spettatore di percepire quasi tattilmente il pesante panno di lana follata di cui è fatto il saio e al tempo stesso il suo grado di consunzione. È slabbrato e lacerato il margine della manica, e consumato quello del cappuccio. Con acribia Orazio mostra, sotto il cingolo che stringe la tunica ai fianchi, i fitti punti a cucito che assicurano una toppa di tessuto meno scuro a quello principale e riproduce puntualmente il modo in cui, con una cucitura ribattuta, le maniche sono unite al corpo della tunica. Il tessuto con cui è confezionata la veste da cappuccino è con buona probabilità l’albagio, un manufatto ottenuto mischiando lane di diversa provenienza che i frati stessi tessevano nei loro lanifici. Con le maniche strette e lunghe fino a metà della mano, sfiorava i calcagni e aveva un’ampiezza al basso di circa tre metri. In quanto al colore grigio-marrone si otteneva impiegando le poco costose galle di quercia, un procedimento tintorio in uso dal medioevo per i tessuti di lana più grossolani.

Orazio Gentileschi, «San Francesco sorretto da un angelo», 1607 ca, Madrid, Museo Nacional del Prado

Orazio Gentileschi, «San Francesco sorretto da un angelo», particolare, 1607 ca, Madrid, Museo Nacional del Prado

Si è detto dell’esistenza di numerose reliquie tessili francescane. Fra queste, la reliquia primaria è il saio delle stimmate, conservato presso il santuario del monte La Verna (Ar). L’approfondito studio del prezioso indumento, condotto da Nicoletta Baldini e Susanna Conti (Il saio delle stimmate di san Francesco d’Assisi. Storia e conservazione, Centro DI, 2010) consente di conoscerne le caratteristiche. Realizzato con un tessuto di comune lana di pecora, filata grossolanamente e neppure tinta, ma lasciata al suo colore naturale, dal beige-marrone al marrone bruciato, ha un intreccio in diagonale. L’unione dei teli è ottenuta con un tipo di cucitura ribattuta come quella che si osserva nel dipinto del Prado. La veste lisa e rattoppata è quasi priva di entrambe le maniche; in corrispondenza della piaga del costato sono stati ritagliati dei pezzettini di tessuto per farne delle ulteriori reliquie.

Dall’inizio del Cinquecento il «saio delle stimmate» si trovava a Firenze sotto la cura dell’Arte di Calimala e della famiglia Medici. Da allora e per tutto il Seicento le sue ostensioni solenni si susseguirono e i confratelli della chiesa di Ognissanti, dove era custodito, sembra non lesinassero il permesso di vederlo da vicino. Non si può escludere che un giorno Orazio, lasciata Roma in cui viveva e lavorava, fosse fra i commossi visitatori dell’umile indumento, segno di una vita di autentica penitenza.

Certo è che il saio da lui dipinto non è meno toccante della reliquia stessa.

Saio delle stimmate, Santuario del Monte La Verna (Arezzo)

Altri articoli dell'autore

L’artista nativo che ha rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia del 2024, ed è ora protagonista di una mostra all’Ica di Boston, si serve di un personale alfabeto studiato per accordarsi con il proprio linguaggio artistico, così da poter introdurre nell’opera contenuti complessi attraverso citazioni

Estella Canziani, pittrice e scrittrice italo-britannica, nel 1917 pubblicò un volume in trecento copie dedicato al Piemonte: rieditato di recente può divenire un’agile guida per i musei delle Alpi piemontesi

Nella mostra in corso a Palazzo Barberini la maestria del pittore lombardo è riscontrabile anche nel realismo dei tessuti: Giovanni Battista Bellori testimoniava come l’artista avesse saputo imitare alla perfezione, per mezzo di pigmenti, la tonalità di colore del tessuto del «giubbone giallo» di uno dei tre personaggi raffigurati nel dipinto oggi a Fort Worth

A fine Seicento questo tessuto destinato a re e nobili è diventato l’elemento distintivo dei paramenti di san Grato e sant’Orso. Un restauro pittorico e un rifacimento tessile mettono in nuova luce un patrimonio prezioso