Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliNon poteva esserci una mostra più rappresentativa di quella dedicata ad Antonio Canova alle origini della Pinacoteca, la prima da quando l’istituzione bolognese ha raggiunto l’autonomia sotto la direzione di Maria Luisa Pacelli, per lanciare un progetto di collaborazione che già riattiva una vitale sinergia nello storico angolo di via Belle Arti, nel cuore del quartiere universitario, dove per lunga tradizione si fondono produzione, ricerca, conservazione ed esposizione delle opere d’arte.

La mostra, curata da Alessio Costarelli, assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna, nasce dall’idea di rievocare una memorabile esposizione inaugurata il 14 gennaio 1816 presso la Chiesa dello Spirito Santo, dove vennero collocate diciotto tra le opere che Canova era riuscito a far rientrare dalla Francia, grazie al successo della sua missione diplomatica per il recupero del patrimonio italiano.

Un allestimento sobrio ma tuttavia emozionale, con opere di grande bellezza (Guercino, Parmigianino, i Carracci…), una suggestiva ricostruzione digitale in scala ambientale della mostra originaria (a cura del Dipartimento di Architettura) e una serie di memorie canoviane che ben testimoniano l’attenzione dello scultore per il valore delle opere come bene comune.

E se due secoli fa il grande artista neoclassico, intellettuale impegnato e appassionato, spiegava a Napoleone che nella loro relazione con i luoghi i monumenti antichi formano «catena e collezione», una mostra come questa (oltre a indagare i suoi rapporti con Bologna e l’effetto delle restituzioni per la costituzione della collezione della Pinacoteca) è anche la perfetta occasione per presentare i primi esiti di un percorso di relazioni che, grazie alla rinnovata alleanza con l’Accademia di Belle Arti, sembra affondare le radici proprio in quelle parole emblematiche, aprendole a un’interpretazione attuale e ricca di prospettive.

Contigue per nascita e per spazi fisici, ma in passato un po’altalenanti nella relazione, ora Pinacoteca e Accademia si mostrano, infatti, determinate a stringere tra loro «l’anello di una catena», riagganciando così l’identità di due istituzioni di fatto complementari, entrambe pienamente eredi dello spirito canoviano non solo per aver ricevuto da lui opere di grande valore, ma anche per la comune missione di studio, tutela e condivisione del patrimonio culturale.

Un’idea nata in fase pandemica, grazie all’intesa tra le due attuali direttrici, entrambe nominate circa un anno fa ma da lungo tempo in rapporti per aver collaborato a Palazzo dei Diamanti, dove Cristina Francucci (allora docente di Pedagogia e Didattica dell’Arte all’Accademia e già fondatrice del dipartimento didattico del MAMbo) aveva seguito molti progetti diretti dalla Pacelli.

«Quella con l’Accademia è una collaborazione del tutto naturale perché la Pinacoteca nasce come quadreria della Scuola di pittura, diviene indipendente nel 1882 ma rimane legata alla missione di raccogliere, conservare e trasmettere la grande tradizione artistica bolognese, ricorda Maria Luisa Pacelli, dunque nelle nostre origini c’è un fattore identitario importante. Questa mostra lo prova, perché, rievocando il fatto che Canova ha riportato numerose opere provenienti da Cento e da Bologna che erano state esportate a seguito del Trattato di Tolentino, abbiamo indagato i rapporti dell’artista con la città e abbiamo verificato che la gran parte delle sue relazioni gravitava proprio intorno al contesto dell’Accademia.

Realizzare questa mostra in collaborazione era dunque imprescindibile, ma l’aspetto innovativo è che l’interazione si è concretizzata non solo attraverso il prestito di alcune opere, ma anche attraverso l’attivazione di azioni di restauro e di comunicazione e didattica dell’arte frutto della creazione di due dipartimenti trasversali, che continueranno a essere operativi anche in futuro. Ci sarà un comitato scientifico composto da diverse figure interdisciplinari, un gruppo agile che condividerà progetti e programmi, e studierà convergenze, per cui potrà capitare che, come ora, si facciano azioni insieme, ma che anche nella normale attività indipendente ci siano esperienze di condivisione che consentiranno di ottimizzare le risorse materiali e intellettuali, per riceverne un beneficio reciproco.

La Pinacoteca può aspirare a un rilancio importante. Nonostante la pandemia la percentuale di visitatori stranieri in questo momento è molto alta, la particolarità di questo museo è di avere una collezione compatta, che consente di conoscere la grande tradizione bolognese ai massimi livelli, e se questo è molto attrattivo soprattutto per gli studiosi e gli studenti, per il pubblico generico abbiamo anche grandi capolavori da Giotto a Raffaello, Parmigianino, i Carracci, il Guercino… da comunicare e promuovere».

«Un’opportunità che l’Accademia non poteva che cogliere con slancio», sottolinea Cristina Francucci, che da direttrice e da pedagogista è sempre molto attenta all’esperienza laboratoriale come azione formativa, «in quanto la creazione di due dipartimenti trasversali è un’esperienza inedita e altamente innovativa e potenzialmente potrebbe costituire un progetto pilota anche per altre realtà italiane. Per noi la relazione con il museo è dunque un punto d’incontro tra formazione e ricerca, ma consolida anche una rete con l’Università, importante per la riqualificazione della zona del centro storico in cui si trovano le nostre istituzioni, ricca di offerta culturale ma da tempo percepita come appartata e problematica.

L’aprirsi alla città offrendo un servizio per la valorizzazione del bene comune è già una caratteristica della nostra Accademia, perché ci consente di dimostrare pubblicamente la qualità della preparazione dei nostri studenti e al contempo di avviarli alla pratica professionale, facendo fare loro esperienze reali sotto la supervisione scientifica dei docenti. Immagino che la nostra attività, che oggi prevede anche l’offerta gratuita di laboratori didattici alle scuole e innovative azioni di comunicazione, possa in futuro svilupparsi in un progetto di start up di impresa culturale.

Contemporaneamente il servizio che il nostro corso di restauro svolge per la conservazione delle opere della nostra collezione e di quelle della Pinacoteca sta dimostrando la completezza della preparazione quinquennale, avviando i nostri diplomati a un’alta percentuale di occupazione. Il pregevole restauro dei gessi realizzato per questa occasione espositiva e i progetti didattici e di comunicazione ai quali lavoreranno gli allievi è una prova iniziale di quello che andremo a sviluppare, per ora contando sulle risorse interne delle due istituzioni, ma auspicando di trovare presto il supporto di enti sostenitori che, ad esempio, ci potrebbe consentire di utilizzare le nuove tecnologie e di applicare progetti sperimentali di ampio respiro».

Perché è vero che, per capire lo spirito della mostra, ci è piaciuto molto vedere il diario di viaggio autografo di Canova, ma anche la app ideata dai ragazzi, per certi versi, non è niente male.

Una veduta dell’allestimento della mostra «Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca di Bologna»

Altri articoli dell'autore

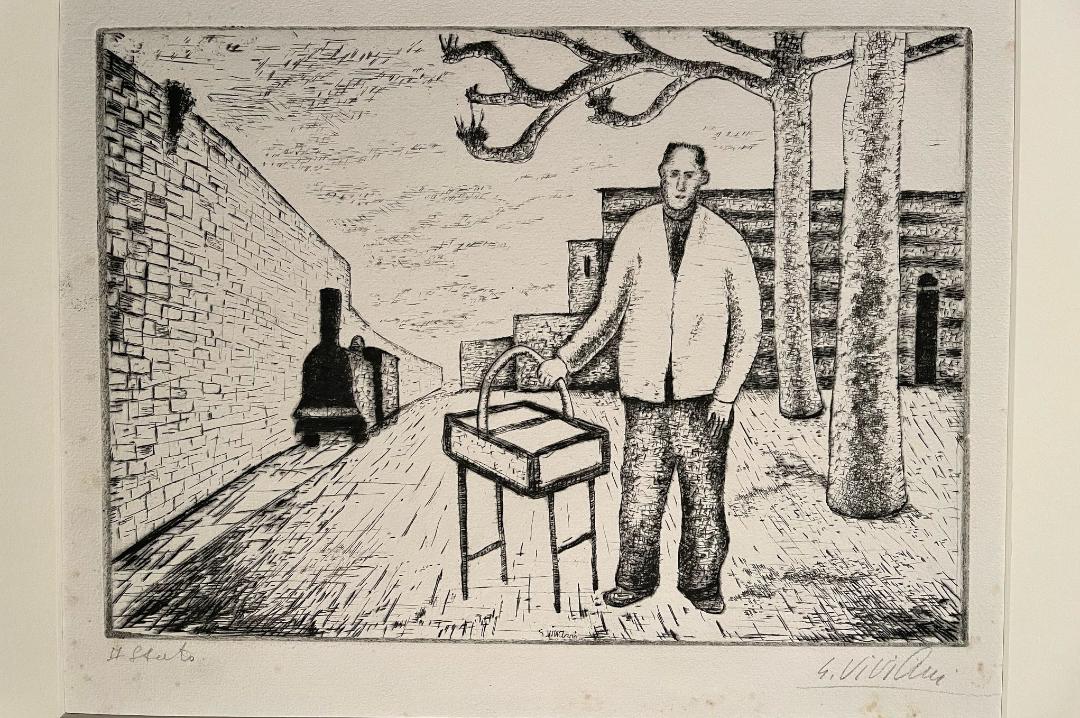

Le acqueforti di Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani sono riunite al Castello Malatestiano di Longiano

Lo storico dell’arte, esperto dell’arte tra Quattro e Seicento, è stato nominato alla guida dei musei della città natale del pittore emiliano, dove si trova la massima concentrazione di sue opere

La 54ma edizione della kermesse tra le più longeve d’Italia, afferma la sua vitalità riproponendo con convinzione la formula di allestimento diffuso nella regione storica del Montefeltro

In San Paolo Vecchio la realtà virtuale svela raffinati affreschi tre-quattrocenteschi ancora sconosciuti