Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicola Davide Angerame

Leggi i suoi articoli«La grazia» (2025) di Paolo Sorrentino è l’apertura monumentale della 82ma Mostra del Cinema di Venezia. Unendo «Il divo» (2008) a «La grande bellezza» (2013) e «Parthenope» (2024), il regista premio Oscar torna a sondare la solitudine del potere politico offrendo un saggio di cinema impegnato che sa far sorridere mentre ammalia i sensi con caravaggesca disinvoltura. Ispirato da «Decalogo» (1988-89), la serie di 10 mediometraggi di Krzysztof Kieślowski, per via di quella trama morale che è «più avvincente di un thriller», Sorrentino scrive e mette in scena, tra le lezioni di inquadrature pittoriche di Edoardo De Filippo e Stanley Kubrick, gli ultimi sei mesi di un Presidente della Repubblica Italiana alle prese con i dilemmi dell’uomo solo al comando.

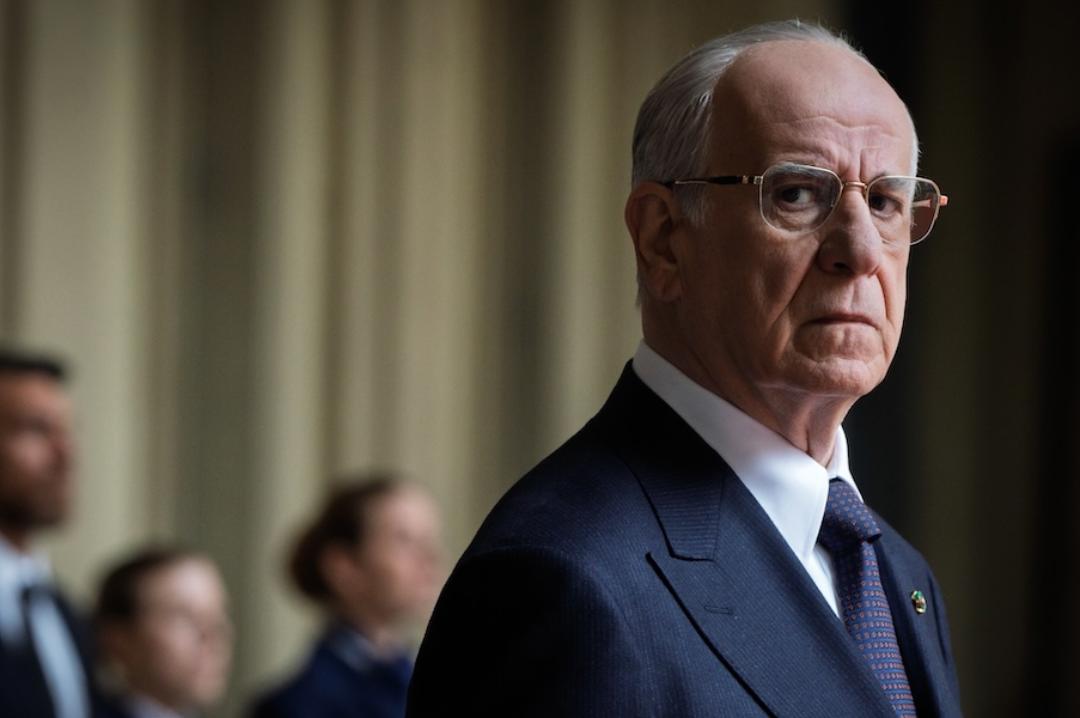

Affidato al carisma di quella maschera semiseria e agrodolce che sa essere Toni Servillo, Mariano De Santis affronta il proprio destino arroccato tra le molte stanze del Quirinale, sospeso tra la grazia concessa e quella negata, tra il perdono istituzionale e l’amore privato, ferito nel ricordo di una moglie dipartita che per quarant’anni gli ha procurato la più dolorosa delle ossessioni, una gelosia impensabile e imprevedibile in un luminare di diritto penale chiamato ad essere padre della patria.

Come l’Andreotti de «Il divo», il protagonista «cemento armato», come lo chiamano, vive uno stato di prostrazione esistenziale, sostenuto da una figlia giurista e «rotta dentro» (Anna Ferzetti), che lo costringe a dieta, e un’amica di liceo (Milvia Marigliano), che presenta i tratti più vitali di una femminilità spavalda e guascona, ma di profonda intelligenza e sensibilità, a cui però il regista non evita la condanna di essere una critica d’arte; torna in mente la scena che evocava Marina Abramović in «La grande Bellezza» e che conferma un conto aperto tra il cineasta e quell’arte contemporanea che sembra voler mettere in ridicolo, salvando soltanto De Chirico come ideale di italica pittura.

Qui, come altrove, è come se i personaggi di Sorrentino esprimessero i caratteri delle città che pratica, Napoli e Roma. In questo film si aggiunge una Torino sommessa, quella dei carceri delle Vallette e di Moncalieri, dove i due omicidi da graziare offrono altrettanti esempi viventi di aporie filosofiche, a cui deve trovare una soluzione l’interprete della Legge, messo di fronte alla traduzione del proprio trattato penale in Giustizia reale. Lo stesso avviene con quel convitato di pietra, così attuale nella nostra vita politica, che è la legge sull’eutanasia, foriera di dialoghi papali un po’ surreali.

Sorrentino sa stemperare l’impegno civile in una pellicola che alterna la precisione concisa dei dialoghi squisitamente teatrali, segnati da filosofica introspezione e concettualmente profondi, ad un cinema puro di regia visionaria che richiama, oltre a Federico Fellini suo predecessore, l’incomunicabilità di Michelangelo Antonioni dentro inquadrature di un chiaroscuro in cui Daria D’Antonio, che cura la fotografia, gioca la luce elettrica contro sé stessa, piegandola a far da cero, da lume dentro inquadrature che sono quadri caravaggeschi, tra arredi barocchi in cui s’interpola, di tanto in tanto, la musica rap e trap di Guè (già Pequeno), così segretamente amata e consumata dal Presidente.

Alle prese con i tempi e le astuzie della politica, il garante della Costituzione, il massimo rappresentate del popolo italiano e il primo uomo delle istituzioni tenta di conquistare quella leggerezza che non si è mai permesso e di riconoscere quella sensibilità che non ha mai osato confessare. Se c’è grazia, in questo film, è anche nelle parole della detenuta torinese (Linda Messerklinger), alla quale Sorrentino offre una parte breve ma decisiva per la sua visione del diritto, che potrebbe (e dovrebbe) far dibattere. Si tratta di una definizione giuridica azzardata, che definisce come «legittima difesa preventiva» l’assassinio del proprio aguzzino quando questi vive al riparo di una definizione: «marito». Raramente un regista ha proposto fattispecie giuridiche, ma Sorrentino lo fa e potrebbe raccogliere consensi in questa Italia che da anni fa una conta quotidiana delle morti per femminicidio che pare un bollettino di guerra.

C’è grazia anche nella vecchiaia, che è un momento di possibile autentica liberazione, forse però preclusa a chi sta al potere, a colui che «gode» della responsabilità di guidare comunità e popoli. In questo Sorrentino appare quasi un conservatore, ma non lo è. Il suo realismo è giustificato e consapevole, ed è espresso in un film, che è uno dei suoi migliori, in cui la prudenza dell’uomo di stato fatica a liberarsi dal peccato di codardia. Dosando l’ironia e le lacrime, che pure scorrono copiose sulle guance dei personaggi, Sorrentino scrive e dirige un proprio trattato di teologia esistenziale, in cui le aporie giuridiche vengono infine risolte in giustizia concreta, in una verità che si offre a noi attraverso la figura allegorica di un astronauta in orbita, una divinità di quella grazia (un po’ extraterrestre) capace, forse, di incitare il pubblico ad una più ardita ed impegnata interpretazione morale del proprio esistere e morire.

Altri articoli dell'autore

Nello studio di Vienna, tra idoli e reperti, prende forma il volto nascosto del padre della psicoanalisi

A tre anni dalla sua scomparsa, una raccolta di scritti ripercorre le turbolenze di una prosa unica: da Barthes a Lotto, da Pontormo a Pasolini, lo scrittore e critico d’arte torinese ridefinisce la saggistica come esperienza estetica

A tu per tu con il grande artista inglese in occasione della mostra da Tucci Russo a Torre Pellice

Venticinque anni con la «notte dell’arte», le colazioni d’arte firmate Lavazza e un progetto di scambio con Palma di Maiorca