Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicola Davide Angerame

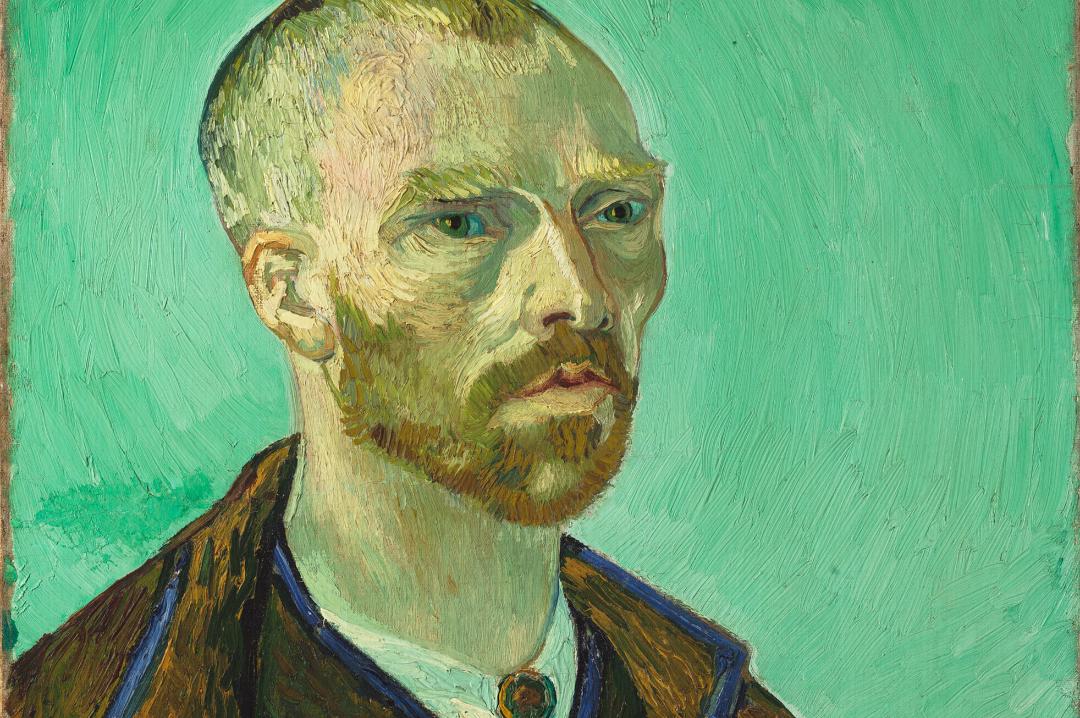

Leggi i suoi articoliMassimo Cacciari torna su Van Gogh con un libro intenso e denso di pensieri tra i più alti. Il volume rielabora e integra alcuni saggi scritti nel 1983 dal filosofo, già sindaco di Venezia. Non si tratta di una monografia, ma di un’opera di pensiero che interroga l’arte come via alla verità e Van Gogh come figura teofanica, portatore di una luce che è insieme sofferenza, dono e «conatus». Attraverso un linguaggio filosofico denso e a tratti poetico, Cacciari affonda nella materia della pittura per farne emergere il senso ivi custodito: l’arte come «phainomenon», rivelazione della «res», della cosa reale, nella sua potenza comunicativa e tragica; e il pittore, come viandante, figura liminare, testimone del margine, della resistenza, dell’essere. Un libro da leggere, e rileggere, come si farebbe con una preghiera, un mantra o una poesia.

Un pensiero poetante, quello di Cacciari, che legge la grande pittura dell’artista olandese nel suo riecheggiare quel sentire di pensatori assoluti come Spinoza, Heidegger e l’ultimo Nietzsche.

Professor Cacciari, chi è Van Gogh e quanto conta il suo desiderio giovanile di studiare teologia? Nel suo libro lei legge Van Gogh come «l’uomo di passione», quasi un imitatore del «Jesus patibilis». Quale forma di redenzione può offrire, oggi, la sua pittura?

Religioso è lo spirito di Van Gogh; non si tratta di interessi teologici, di un discorso su Dio, ma di un’esperienza vissuta. E questa esperienza è esattamente quella dello «Jesus patibilis»: la sofferenza della creatura, che pure, tuttavia, è immagine del divino. Tutto proviene dalla fonte del Logos incarnato, ma tale fonte è anche tormento. Non si genera senza tormento, ma il generare è effusivo di sé come la Luce, e la Luce è bella, gloriosa.

Il viandante, il cane, l’idiota sono tre figure che attraversano il secondo capitolo del suo libro, intitolato «Il cane» come emblemi dell’esistenza votata al margine. Che cosa trova Van Gogh nella marginalità assoluta? Un’etica dell’abbandono o una forma di resistenza spirituale?

Viandante: pellegrino, colui che procede per «ager». Le scarpe ne sono l’autoritratto! Fatica e fede, che la regge. Il cane è fede-fedeltà, il cercare la propria gioia nello stesso servire. L’idiota è quello di Dostoevskij: l’«Invalid des Lebens», inatto a vivere nel mondo dei molti «kakoi», dei molti captivi, prigionieri del proprio egoismo, della caverna del proprio sé. No, non si tratta di abbandonare alcunché. Si tratta di lottare verso tali figure, anche se si è coscienti che non sapremo mai compiutamente incarnarle.

Lei riflette a lungo sulle scarpe di Van Gogh, correggendo Heidegger in senso tragico e affermando che la loro «ontologica dignità» va ricercata nell’Aperto inteso come lotta, «pòlemos», invece che come «destinata conciliazione». L’arte, quando è capolavoro, è sempre «messa in opera della verità»?

La cosa è reale nella complessità dei suoi aspetti e dunque anche in quanto valore d’uso, e non in quanto astratta da esso. Le scarpe di Van Gogh sono usate, consumate, ma ancora buone, la loro suola è ancora atta a calcare il cammino del contadino pellegrino. Non sono abbandonate, rifiuti. La cosa sussiste in sé ed è insieme anche «phainomenon», ciò che mi appare; la cosa sussiste nella sua irriducibile singolarità e insieme si connette alle altre e al Tutto. La via della grande astrazione che domina l’arte contemporanea è estranea a Van Gogh.

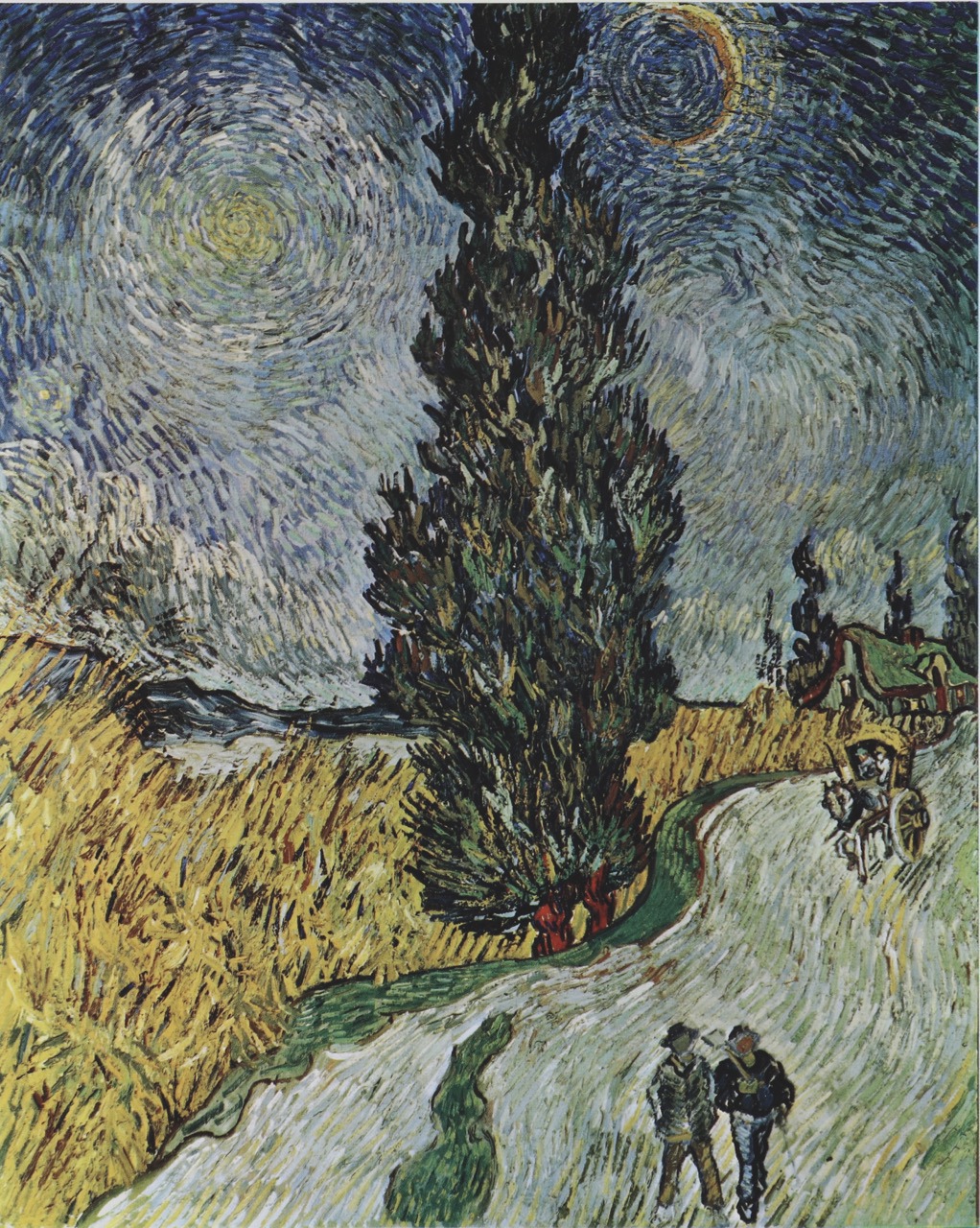

Vincent van Gogh, «Strada con cipressi e cielo stellato», 1890, Otterlo, Kröller-Müller Museum

Nel suo libro la parola simpatia torna più volte. Van Gogh partecipa alle cose, dice lei, fino a diventarne parte. È questa simpatia l’unica possibilità per una pittura etica oggi?

La realtà della cosa, di ogni essente, consiste per Van Gogh nella sua potenza effusiva. La cosa ek-siste, la sua esistenza è ek-statica. La sua natura, in questo senso, è quella stessa della Luce. Ma la cosa erompe da sé per comunicare; il suo conatus existendi è sentito da Van Gogh come volontà di comunicare e cioè di partecipare intimamente alla vita dell’altro, di tutti gli altri. Ecco il significato della syn-patheia. Esistere è comunicare così essenzialmente da patire insieme. È il significato autentico della misericordia evangelica. Questo conatus agita, tormenta ogni angolo del cosmo di Van Gogh, dai grandi cieli stellati alla misera stanza dove invano cerca riposo.

Lei tratta a fondo la questione del colore: afferma che in Van Gogh la dissonanza cromatica diventa principio compositivo. Quale ruolo gioca, allora, l’armonia nella sua estetica? Possiamo ancora parlare di bellezza o è un concetto da abbandonare in favore della «potenza della cosa»?

Il conatus existendi così inteso, e a questo proposito mi è sembrato necessario il riferimento a Spinoza, è tutt’uno con la sua potenza. Ma, se si è compreso ciò che ho appena detto, essendo questa potenza espressione della volontà di compatire, essa giunge alla propria verità soltanto quando diviene amore. Soltanto allora la sua immagine potrà dirsi bella, in un senso metaestetico, ontologico e spirituale. Ontologico, poiché, intesa come espressione di una potenza generativa incessante, la cosa è vista sub specie aeternitatis; spirituale, poiché la sua non è mera volontà di durare a essere, ma volontà di partecipare alla vita del Tutto. Tra queste dimensioni non c’è tuttavia alcuna armonia prestabilita. Ogni cosa tende all’altra contorcendosi, spasimando. I colori lo testimoniano. Van Gogh non ha alcuna teoria dei colori, a differenza di tanti, fondamentali maestri del Novecento, da Kandinskij a Klee. Il freddo nero del contorno delle sue figure si combina proprio dissonando con il calco dei gialli, come i corvi sul campo di grano maturo («Campo di grano con volo di corvi», ante 9 luglio 1890, Ndr).

Possiamo dire che il realismo di Van Gogh è teologico, soggetto a una teofania?

Sì, la mia è una lettura spinoziana di Van Gogh! Ma ancor più direi francescana. Come altrimenti spiegare il suo voler dar via tutto, il suo darsi via, la sua angoscia per non saper donare come vorrebbe? Anche secondo questi aspetti, ci troviamo di fronte a un’esperienza estetica, etica, spirituale assolutamente unica nell’arte contemporanea.

Il libro si chiude evocando, sulla scorta di Klossowski, l’ultimo Nietzsche, quello torinese. Lei paragona la sua follia a quella di Van Gogh, e la dice una forma di «laetitia» che nasce dalla più alta fatica. Questo paradigma, che tipo di uomo e di umanità futura può annunciare, secondo lei?

È mania, quella di entrambi, e negli stessi anni. Venuta dagli dèi o insania? È possibile separare le due dimensioni? O il limen tra le due è piuttosto la strada che percorre entrambe e ne unisce i domini? O l’insania sta tutta dalla parte dei polloi-kakoi (i molti cattivi) che mettono a morte Dio per i loro mercati, che concepiscono la cosa soltanto come utilitas, la cui esistenza è volontà di pre-potenza sull’altro, per possederlo, ridurlo a sé. La volontà di potenza della cosa di Van Gogh, e io penso anche di Nietzsche, è piuttosto volontà di potenza per vincere la propria captivitas e aprirsi fino a ferirsi, a tutte le passioni dell’altro, dal tormento alla gioia.

Van Gogh. Per un autoritratto

di Massimo Cacciari, 160 pp., ill., Morcelliana, Brescia 2025, € 20

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

A tre anni dalla sua scomparsa, una raccolta di scritti ripercorre le turbolenze di una prosa unica: da Barthes a Lotto, da Pontormo a Pasolini, lo scrittore e critico d’arte torinese ridefinisce la saggistica come esperienza estetica

A tu per tu con il grande artista inglese in occasione della mostra da Tucci Russo a Torre Pellice

Venticinque anni con la «notte dell’arte», le colazioni d’arte firmate Lavazza e un progetto di scambio con Palma di Maiorca

La mostra, concepita come un «labirinto di luce», si configura come vivida esperienza onirica per il regista cinque volte premio Oscar