Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giusi Diana

Leggi i suoi articoliIn occasione dell’uscita del suo ultimo libro Eccomi. Qui dove sono, edito dalla Fondazione Giulio e Anna Paolini, abbiamo incontrato Giulio Paolini (Genova, 1940), Praemium Imperiale per la Pittura nel 2022, per rivolgergli alcune domande sulla sua lunga carriera, iniziata nel 1960 con «Disegno geometrico», opera d’esordio e fondamento concettuale di tutto il suo lavoro.

Cominciamo dal rapporto con la storia dell’arte, ma anche con la storia delle immagini, da sempre centrale nel suo lavoro, fin dagli anni ’60 quando il clima generale era piuttosto iconoclasta. Com’è stato accolto agli inizi?

Erano anni spericolati, vigeva nel mondo dell’arte di allora, ristretto e appassionato, una curiosità scevra da ogni preconcetto, un’apertura senza riserve per le diverse sperimentazioni. Le mie prime due opere in cui compare a pieno titolo un’immagine tratta dalla storia dell’arte risalgono al 1963. Sono «E», dal Bronzino, e «Una R», da Van Dyck. In questi casi, la scelta del soggetto non osserva alcun criterio logico, l’immagine è coinvolta in quanto tale. L’iconografia è occasionale, quasi involontaria, come a giustificare l’esistenza stessa del quadro. Queste due opere, di piccole dimensioni, non furono esposte che molto più tardi. Mi mancò il coraggio? Non credo, probabilmente fu il formato ridotto a trattenerle in studio. Il mio vero «debutto» con le immagini di arte antica si verificò con l’opera «Giovane che guarda Lorenzo Lotto» del 1967, presentata alla Galleria Notizie di Luciano Pistoi nel 1968. Per quanto ricordo, la ricezione fu ottima, il pubblico era molto selezionato allora. Ricordo che Tommaso Trini scrisse una recensione entusiasta su «Domus».

Il suo linguaggio, pur inscrivendosi nel solco dell’Arte concettuale, non è mai approdato a certi estremismi formalisti. Che cosa l’ha guidata nel trovare la sua misura costante, al di là delle mode del momento?

Credo di appartenere a quella fase dell’arte contemporanea cosiddetta concettuale, ma non mi riconosco in quel certo radicalismo di puri enunciati teorici tipicamente anglosassone. L’immagine, per me, è irrinunciabile perché non annunciata, latente ma obbligata: voluta e dovuta. Nel mio lavoro cerco la «riduzione all’assoluto», può sembrare una contraddizione in termini, perché all’assoluto si anela, si aspira, si tende... Non ci si riduce all’assoluto. Voglio dire che occorre procedere per sottrazione, «levare», ma anche sollevare il supporto dell’opera da stato di materia ad annuncio o elemento di immagine. Guardare in trasparenza, scorgere la filigrana, la cifra nascosta: tracce che restano in superficie o che si inoltrano nella storia fino ad avvicinare, a toccare il punto di equilibrio. Evitando però di cadere nel punto di non ritorno dell’asserzione linguistica, costituita per esempio dagli eccessi di Joseph Kosuth e di certo Concettualismo anglosassone.

Carla Lonzi, Germano Celant e Italo Calvino, figure molto diverse che hanno avuto un ruolo significativo nella sua vita. In che misura sono stati importanti per lei?

Tre figure diverse e complementari nell’economia dei miei contatti col mondo. Carla Lonzi mi presentò Germano Celant a metà anni ’60. Furono entrambi compagni di strada, illuminanti figure di confronto. Carla istituiva una vera e propria intimità con l’artista e metteva in secondo piano il discorso teorico sull’arte, di cui non condivideva il modo professorale di scrivere e agire. Puntava molto sul rapporto di conoscenza diretta, sul dialogo e sulla condivisione anche personale. Si facevano vacanze e viaggi insieme; oltre ai soggiorni in Toscana ricordo diverse trasferte a Milano. Entrava a far parte della vita degli artisti a cui era interessata. Celant, mio coetaneo e conterraneo (entrambi di Genova e nati nello stesso anno, il 1940), mi accompagnò, dai primi passi fino alla sua scomparsa, in una felice e condivisa avventura. Spazio e tempo furono proprio le coordinate assolute, ma anche concrete dell’opera d’arte, che ci ritrovavamo a indicare in un insieme di vedute che costituì una bella parentesi nelle confuse correnti di pensiero dell’epoca. Molti accadimenti si sono avvicendati: all’inseguimento di rotte e passioni diverse, fummo distanti per lunghi periodi. Eppure Germano era sempre lì, pronto a rilanciare la nostra intesa con rinnovate proposte: è del 1972 la nostra prima monografia per la Sonnabend di New York e del 2019 la sua ristampa. Con Italo Calvino, invece, l’ammirazione reciproca si esprimeva in sguardi e monosillabi: due grandi timidi a confronto. Erano i primi anni ’60 quando Giulio Einaudi mi annunciò il desiderio di pubblicare un mio libro nella sua collana prediletta, «Einaudi Letteratura». Fu così che mi dedicai alla preparazione di Idem, uscito poi nel 1975 con un bellissimo testo, ormai leggendario, di Italo. Anche in seguito i nostri incontri privati e professionali, sebbene non frequenti, mantennero un tono di reciproca e affettuosa considerazione. Ricordo, insomma, con commozione la sua figura e tutta la sua coraggiosa e ammirevole attività editoriale.

Lei viene associato all’Arte Povera, ma in che cosa pensa di essere rimasto eccentrico rispetto ai dettami di quel movimento? E in che cosa si riconosce debitore?

Da tempo la critica ha riconosciuto l’alterità della mia ricerca rispetto ai colleghi più rigorosamente poveristi, in virtù della mia attitudine rivolta alla dimensione concettuale piuttosto che alla processualità della materia. Tuttavia, essere stato associato all’Arte Povera, aver partecipato a diverse collettive insieme, dal 1967 in poi, fu un innegabile vantaggio per quanto attiene alla mia «uscita nel mondo». Di questo sarò sempre grato a Germano Celant. Le esperienze poveriste furono foriere di indagini teorico-critiche, ma anche fonti di una visibilità nel ristretto mondo dell’arte di allora.

Tornando a «Giovane che guarda Lorenzo Lotto» del 1967, in cui lo sguardo sincronico spettatore-autore-soggetto introduce nel suo lavoro l’elemento della circolarità, che cosa ha ispirato quella visione?

In certi miei lavori lo spettatore è elemento dell’opera. Lo statuto dell’opera non è quello che si propone al cono visuale di chi la guarda, ma è proprio la presenza complementare del punto di vista e del suo obiettivo. In questo caso è l’opera stessa a pretendere di essere scoperta dallo sguardo, soltanto in questo modo esiste, sennò rimane una riproduzione fotografica. Già questo presuppone una teatralizzazione, non è nulla, ma questo nulla diventa teatro della visione, proprio perché istituisce la necessità di un confronto. Se ripenso a quando realizzai quel piccolo lavoro, direi che fu un momento «ipnotico», assolutamente soggettivo, anche se declinato con i dati che concorrono alla definizione della natura dell’immagine. Non vorrei apparire presuntuoso, ma direi che quell’opera emerse, secondo una logica consequenziale, dalle mie opere precedenti.

De Chirico ha scritto saggi illuminanti sul disegno e lei nella sua carta d’identità alla voce professione risulta «disegnatore». Che cosa l’accomuna al Pictor Optimus?

Sono stato innamorato di Giorgio de Chirico e con lui tuttora permane una serena e felice convivenza: ho la fortuna di possedere un suo autoritratto, un piccolo «inchiostro su carta» che mi sono permesso di inquadrare in una cornice-portaritratti e che conservo, come si fa di solito coi parenti stretti e le persone più care, in un angolo della mia abitazione. De Chirico vi si ritrae «fuori tempo», abbigliato in costumi del Seicento: salto nel vuoto (della Storia), visione acrobatica e spericolata. Il Pictor Optimus inciampa spesso e volentieri in visioni non sempre nitide, anzi confuse e capricciose, che sfuggono al controllo della sintesi formale e precipitano negli abissi di una profondità dove tutto può accadere, ma non tutti riescono a seguirlo. De Chirico si assenta sempre dalla realtà, la sua verità è il quadro dove, a loro volta, le coordinate del vero si annullano e dirigono in luoghi remoti e, appunto, metafisici.

Com’è nata l’idea di utilizzare nelle sue opere il calco in gesso di statue classiche?

Quello tra copia e originale non deve essere un dissidio, ma una semplice, ovvia distinzione: se è vero che la Bellezza non è ripetibile, è pur vero che la copia non è inopportuna. La Bellezza dispone di un guardaroba inesauribile e cambia d’abito in continuazione. Canova è stato uno stilista inimitabile: ha creato un canone senza creare modelli. Di Canova e del Neoclassico in generale mi considero parente stretto, in particolare la visita alla Gipsoteca di Possagno fu un’esperienza toccante. È da allora che scoprii la gipsoteca di Torino traendone alcuni calchi da utilizzare in certe mie opere.

La questione del tempo nel suo lavoro è centrale; il tempo lineare sembra privilegiare un’idea di evoluzione; mentre la circolarità, l’eterno ritorno, no. Da un punto di vista di linguaggio l’adesione a quest’ultimo modello che cosa ha comportato?

Il tempo lineare presuppone una traiettoria nello spazio, nelle pieghe della realtà. Il mio lavoro si inscrive, invece, in una visione circolare, poiché appartiene a una dimensione estranea al divenire delle ore e dei giorni. Il mio «peccato originale» si rinnova continuamente: ambire alla definizione di un’immagine, la cui trasparenza e immobilità si collocano fuori dalla realtà concreta.

Qual è il suo rapporto con la musica? Una disciplina che ha a che fare con i numeri.

Fui musicista mancato: lo constatai quando, quattordicenne, dovetti rinunciare allo studio arduo e tardivo delle regole della scrittura musicale.

Che ruolo hanno le cifre nei titoli delle sue opere?

Nelle opere degli anni ’60, «Diaframma 8» (1965), «1/25» (1965), «D867» (1967), indicano una modalità di funzionamento del mezzo fotografico: alludono all’indagine sulla fotografia, permettendo di evitare trattazioni didascaliche. Negli anni successivi ho indugiato su titoli come «Quattro immagini uguali» (1969) o «Tre per tre» (1998-99) perché mi permettono, nella numerazione degli elementi in gioco, una forma di definizione che non descrive. Sintesi astratte e sibilline!

Perché per lei «Las Meninas» di Velázquez è il più bel quadro di tutti i tempi?

In effetti lo è, ma lo sono anche, con uguale diritto, tutti i quadri che, per un verso o per l’altro, offrono immagini trasparenti, consapevoli, vorrei dire, di non essere altro che immagini. Se di «verso» mi capita di parlare non è per caso: il verso, appunto, della tela che Velázquez sta dipingendo apre il «fronte» moderno della visione e illumina da quell’istante le tormentate e innumerevoli vie, in parte ancora inesplorate, che ci consentono di pensare oggi a un’opera d’arte.

Noi che cosa guardiamo, quando le opere d’arte ci guardano? E in che cosa differisce il vedere dall’osservare?

La risposta è già nella domanda: una sorta di «cecità» si accompagna sempre, paradossalmente, all’atto di vedere.

Nel suo ultimo libro ha parlato di «sconsiderata idolatria della comunicazione»; in relazione all’arte...

È in atto una vera e propria asfissia provocata dal vasto processo, ormai giunto a saturazione, fondato su quel falso valore, enfatico e illusorio, chiamato «comunicazione». Credo che tutto, in arte, si possa osare, purché consapevoli dell’impossibilità (della pretenziosità) di arrivare a dire o a capire. Inutile, o rischioso, perché spesso è ingannevole o fuorviante, il tentativo di cercare riparo nel lasciapassare della mediazione culturale. L’arte non si dimostra: semplicemente, discretamente, si afferma. Una saturazione di eccesso comunicativo rischia di annullare ogni sorpresa.

Come giudica l’arte socialmente impegnata che dichiara di prendersi cura dei problemi del mondo?

No comment.

C’è una tradizione di ritratti di spalle nella storia dell’arte, fino ai nostri giorni, con Gerhard Richter. Che ruolo ha questa iconografia nelle sue opere?

Nei miei collage ho spesso adottato l’immagine della figura di spalle, in particolare nella serie «Dopo tutto». È una controfigura dell’autore nel ruolo di spettatore, intento a non cogliere alcunché. Il soggetto è l’atto visivo medesimo: lo sguardo rivolto verso l’orizzonte imperscrutabile di un quadro ancora a venire. A Richter e a sua figlia Betty ho dedicato un collage nel 2021, in cui ho messo in scena lo sguardo tra padre e figlia.

Per le sue immagini cosmiche trae ispirazione dalle scoperte scientifiche?

Sono molto distante da quella dimensione. Le immagini del cosmo, dei sistemi solari o delle costellazioni sono tratte da carte celesti, atlanti e manuali. La fonte non riveste alcuna importanza per me, scelgo le immagini che evocano una dimensione altra, infinitamente lontana dal nostro mondo.

Che ruolo ha la fotografia nel suo lavoro?

Alla fotografia, a quel miracolo costituito dalla possibilità (dall’illusione) di fissare un istante nel flusso inarrestabile del tempo, ci siamo talmente assuefatti da non riconoscerne più il valore, l’occasione di poter avvistare la dimensione dell’eternità. Non ho mai scattato un fotogramma. Il mio modo di accostarmi alla fotografia è in genere quello di riprodurre un dato preesistente, spesso di fotografare la fotografia. Di rado ricorro all’elaborazione di un’immagine originale e in questo caso la ripresa è delegata al fotografo. Diversi sono stati, o sono ancora, i collaboratori indispensabili alla realizzazione di alcune mie opere: Paolo Mussat Sartor, Mario Sarotto, Luciano Romano, Attilio Maranzano, Luca Vianello. Con Ugo Mulas fu un’amicizia breve, di stima reciproca, ma non ci fu mai occasione di lavorare insieme.

Altri articoli dell'autore

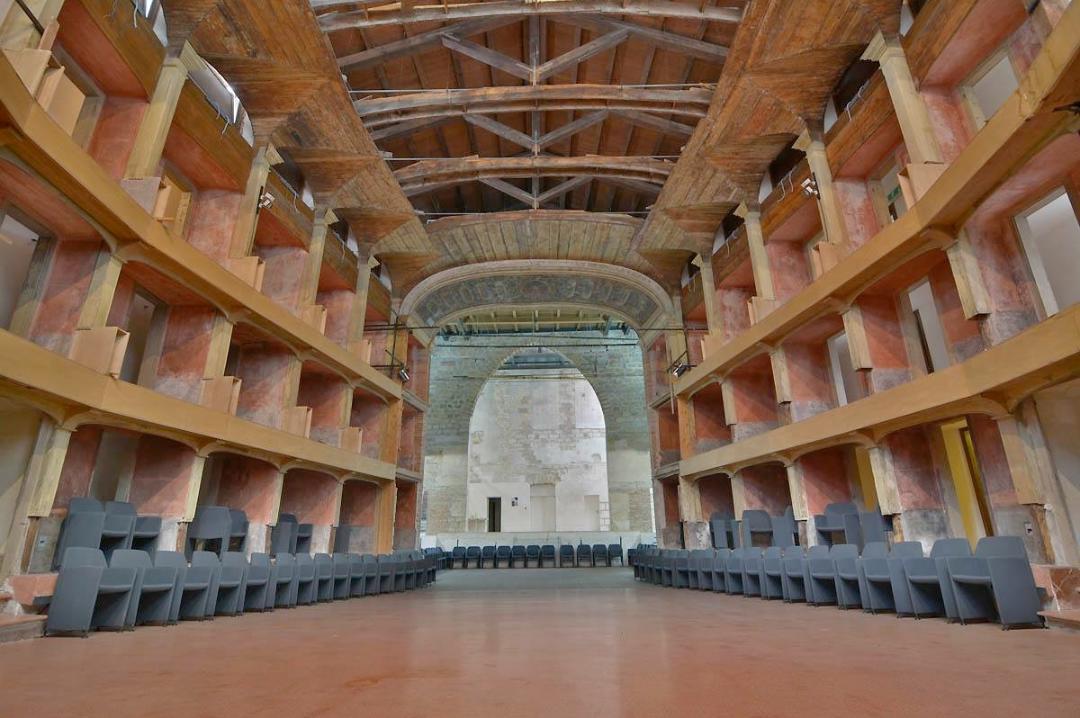

In attesa dei lavori di completamento previsti in autunno su progetto di Mario Cucinella, l’«arca» ospita una delle tre mostre inaugurali dell’anno di Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea

La Fondazione Studio Rizoma si farà carico dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, del giardino interno, degli spazi esterni e del boookshop con caffetteria

Si è tenuta oggi, 17 dicembre, la conferenza stampa di presentazione del programma «Portami il futuro», che comincerà nel giorno dell’anniversario del terremoto che distrusse la città nel 1968

Dopo Claire Fontaine, Yuri Ancarani, Paolo Pellegrin, Francesco Vezzoli e Loredana Longo, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Universita di Palermo arriva l’artista rumeno