Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliA fine anni Novanta Torino era una città che cercava un nuovo linguaggio per raccontarsi. Dopo un secolo di industria, stava avviando una riconversione profonda: economica, tecnologica e culturale. La luce fu una delle prime parole di quella trasformazione. Dal 1998 le Luci d’Artista trasformano Torino in un laboratorio di arte pubblica. Un’operazione che all’epoca era apparsa visionaria e audace: affidare a grandi artisti contemporanei l’ideazione delle luminarie cittadine, trasformando una tradizione popolare in un’operazione di arte pubblica. Da allora, ogni autunno, Torino si illumina con opere che dialogano con la sua architettura e la sua storia industriale. Le vie, le piazze e i giardini diventano luoghi di sperimentazione dove la città misura, in modo concreto, il proprio rapporto con l’arte e con l’innovazione.

In quasi trent’anni la manifestazione ha costruito una collezione permanente di opere luminose che oggi appartengono al patrimonio della città. Nata da un’idea della Città di Torino e della Fondazione Torino Musei, ha saputo intrecciare linguaggi artistici, innovazione tecnologica e una rete istituzionale unica in Italia. Le Luci d’Artista sono oggi un segno identitario di Torino. I numeri di Mario Merz sulla Mole Antonelliana o i «Piccoli spiriti blu» di Rebecca Horn sul monastero del Monte dei Cappuccini sono ormai iconici quanto i monumenti che li ospitano.

Torino è un luogo stratificato, una città del contemporaneo dal cuore antico. Ogni parte del suo territorio racconta una fase diversa della sua storia e della sua idea di modernità. L’assetto urbanistico romano, che dal Quadrilatero si propaga per tutta l’area metropolitana, il centro barocco, costruito dai Savoia come rappresentazione del potere e della modernità amministrativa, un impianto scenografico e razionale, che riflette l’idea stessa di ordine e civiltà. Le periferie di Mirafiori e del Lingotto, dove le fabbriche hanno ridisegnato la città del Novecento, incarnano la stagione del lavoro, del welfare operaio, delle migrazioni interne. In mezzo a questi due poli, la città della corte e della fabbrica, si è costruita una terza Torino, quella della sperimentazione: i grandi viali della Spina 1, oggi Innovation Mile, dove gli stabilimenti dismessi sono diventati università, poli di ricerca, musei e sedi di impresa creativa, dove la città concilia industria e conoscenza, infrastruttura e cultura. E infine la collina e il Po, dove la città si riappropria del paesaggio, dove il sistema urbano si lega all’ecosistema naturale, chiudendo il cerchio tra passato industriale e futuro sostenibile.

Le Luci d’Artista si muovono dentro questo sistema stratificato, non come decorazione ma come strumento di lettura: attraversano i portici settecenteschi, le architetture brutaliste del dopoguerra, i Giardini reali, i ponti e i viali industriali, e mettono in relazione linguaggi e memorie differenti, architettura e arte contemporanea, impresa e società civile. Delle Luci, poetica tecnologia che attraversa ogni anno la geografia e la storia di Torino, ci parla Antonio Grulli, curatore e direttore artistico del progetto.

Come si costruisce un progetto pubblico di questa portata?

È un progetto che si è formato nel tempo, con la collaborazione di moltissime realtà: musei, fondazioni, aziende, artisti italiani e internazionali. Luci d’Artista non è mai stato un evento effimero. È un sistema che si rigenera, un grande archivio di opere luminose che riflettono la storia e la sensibilità del nostro tempo. Ogni anno almeno un’opera nuova entra a far parte della collezione permanente. Torino è la città ideale per un progetto di questo tipo: il suo paesaggio urbano, le proporzioni, i portici, le piazze, i giardini, si prestano perfettamente a un dialogo fra arte e architettura. E soprattutto c’è un tessuto istituzionale e tecnico che consente di rendere tutto questo possibile e un pubblico che lo sente come proprio: dopo quasi trent’anni, Luci d’Artista è diventato un grande racconto collettivo. Non è solo una mostra diffusa, è una forma di memoria cittadina, un dispositivo di continuità fra generazioni.

Negli anni Luci d’Artista è diventata una rete diffusa tra quasi tutte le istituzioni della città. Come funziona una collaborazione di questa portata?

Funziona perché Torino ha una struttura istituzionale molto solida e un sistema culturale abituato a lavorare insieme. Luci d’Artista non è mai stato un progetto isolato, ma una piattaforma condivisa. Rappresenta un modo di intendere la cultura come sistema. È una manifestazione che tiene insieme istituzioni pubbliche, fondazioni, imprese, università e cittadini. È un progetto di arte pubblica ma anche civile: parla della capacità di una città di fare squadra e di credere nel contemporaneo come valore collettivo. Ogni edizione coinvolge in modo diretto o indiretto Fondazione Torino Musei, Castello di Rivoli, Gam, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Ogr, Fondazione Crt e molte altre realtà. Negli anni si è creato un linguaggio comune. Ogni istituzione partecipa secondo le proprie competenze: chi offre spazi, chi mette a disposizione know-how tecnico, chi contribuisce con la ricerca, chi alla produzione. È un modello che funziona perché Torino ha un ecosistema stabile e di altissimo livello: il dialogo con i direttori dei musei, con i curatori, con gli artigiani e i tecnici è continuo e molto qualificato. Torino ha un patrimonio di competenze che va riconosciuto e valorizzato. I torinesi devono essere consapevoli di questa forza e spingere ancora di più sulla qualità.

A proposito di ecosistema unico in Italia, quest’anno la Fondazione Arte Crt festeggia venticinque anni di attività. Che ruolo ha avuto nel percorso di Luci d’Artista?

La Fondazione Crt è uno dei pilastri del progetto. In questi venticinque anni ha sostenuto Luci d’Artista con una costanza straordinaria, contribuendo non solo alla produzione delle opere, ma anche alla loro conservazione. Ha avuto un ruolo decisivo nel mantenere a Torino opere che altrimenti si sarebbero potute disperdere, e nell’ampliare la collezione con nuove acquisizioni. Per il suo anniversario ha scelto di donare alla città l’opera di Tracey Emin, che entrerà nella collezione permanente. È un gesto che sintetizza perfettamente la natura del loro lavoro: una fondazione privata che agisce come motore pubblico, collegando istituzioni e imprese. Mi piace pensare che Luci d’Artista e Fondazione Crt abbiano in comune questa capacità di creare connessioni. Sono entrambe strutture che tengono insieme elementi diversi, e questa è forse la caratteristica più torinese di tutte.

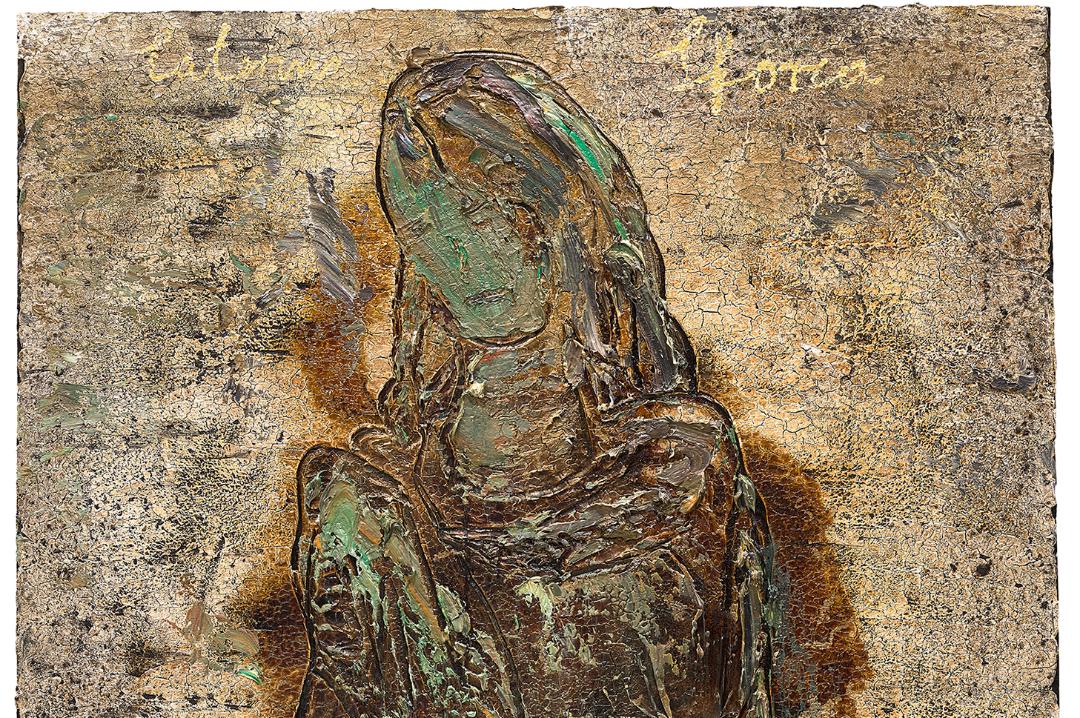

Tracey Emin. Courtesy Facrt. Photo: Andrea Guermani

Avete collaborato anche con le Ogr.

Con le Ogr abbiamo sviluppato un progetto legato al suono e alla luce. È l’opera del Soundwalk Collective, un collettivo internazionale che lavora da anni sulla relazione tra paesaggio sonoro e memoria. Per questa edizione presentano un lavoro dedicato a Arthur Rimbaud, girato in Africa, nella casa dove il poeta visse gli ultimi anni. Il progetto è ispirato a Illuminations, la celebre raccolta di poesie in prosa di Arthur Rimbaud. È un video che esplora il modo in cui la luce entra negli spazi e attraversa la materia; è accompagnato da una colonna sonora originale di Philip Glass, con la voce di Patti Smith, due leggende della cultura contemporanea.

Negli ultimi anni la sezione Costellazione ha dato impulso a nuove alleanze tra musei, fondazioni e artisti anche oltre Torino.

È la sezione che riunisce i progetti collaterali, quelli che nascono dal dialogo con le istituzioni cittadine. È una delle parti più vive della manifestazione, perché mette in relazione soggetti diversi e permette alle opere di uscire dai percorsi consueti. Quest’anno abbiamo deciso di estendere la rete oltre Torino, con due gemellaggi simbolici. Il primo è con la Triennale di Milano, che parteciperà con le opere al neon di Marcello Maloberti installate sulla facciata dell’edificio. Torino e Milano sono città molto vicine e condividono una lunga tradizione di collaborazione culturale. Proprio alla Triennale Lucio Fontana presentò negli anni Cinquanta le sue prime sperimentazioni con il neon, aprendo la strada a un uso artistico della luce. Il secondo gemellaggio è con il Musée d’Art Contemporain de Lyon, che parteciperà con un’opera di Maurizio Nannucci installata sulla facciata del museo durante i mesi della nostra manifestazione. Lione è una città con una forte identità luminosa, grazie alla Fête des Lumières, e il dialogo con loro è un modo per dare a Luci d’Artista una dimensione internazionale coerente con la sua storia. Oltre a questi gemellaggi, ogni anno Costellazione coinvolge le principali istituzioni torinesi. Nel 2024, ad esempio, abbiamo collaborato con il Mauto, il Museo dell’Automobile, per un progetto di Christian Chironi. È significativo che un museo dedicato alla tecnologia e all’industria abbia voglia di confrontarsi con l’arte contemporanea: mostra come a Torino le barriere fra discipline si stiano dissolvendo. Oltre ai gemellaggi con Milano e Lione, abbiamo voluto instaurare un dialogo con l’Istituto di Cultura Lituano e con l’Ambasciata di Lituania in Italia. Porteranno a Torino un’opera del giovane artista Gintaras Didžiapetris, già presente alla Biennale di Venezia, che lavora sulla luce come linguaggio concettuale e spaziale.

E poi la collaborazione con le imprese.

Un esempio emblematico è Iren, che da anni è il partner principale della manifestazione. Non si limita a sponsorizzare: lavora concretamente all’allestimento, alla manutenzione e ai restauri. I loro tecnici conoscono ogni dettaglio delle installazioni, intervengono in tempi rapidissimi e hanno sviluppato un know-how altissimo nel campo dell’illuminazione artistica. Quest’anno si aggiunge anche la collaborazione con le Nitto Atp Finals, che hanno deciso di produrre e donare alla città un’opera di Riccardo Previdi. È un caso interessante perché nasce da un incontro spontaneo: l’organizzazione sportiva, vivendo a Torino, si è appassionata alla manifestazione e ha voluto partecipare lasciando un segno permanente.

Negli anni la sostenibilità è diventata un punto centrale. Come si è evoluta da un punto di vista tecnico e ambientale la manifestazione?

L’aspetto tecnologico è fondamentale, e Luci d’Artista lo affronta in modo continuo. Ogni anno ci poniamo due obiettivi: ridurre l’impatto energetico e garantire la conservazione delle opere. Sono installazioni che restano esposte per mesi all’aperto, subendo freddo, pioggia, vento e, negli ultimi anni, anche eventi meteorologici estremi. Negli anni Novanta le prime opere erano realizzate in neon, un materiale che oggi è sempre più raro e costoso. Oggi usiamo prevalentemente led e sistemi di controllo digitale, che consumano una percentuale minima di energia rispetto al passato. Per dare un’idea: il consumo complessivo attuale è inferiore a un decimo di quello di vent’anni fa. Ma il risparmio energetico è solo una parte. A Torino abbiamo ancora maestranze eccezionali, persone che conoscono la materia e lavorano la luce come se fosse vetro o metallo prezioso. È un sapere che rischia di scomparire, ma che noi cerchiamo di mantenere vivo anche attraverso i restauri. Ogni intervento è un’occasione per tramandare questa competenza alle nuove generazioni di tecnici e artisti. E poi c’è la parte di ingegneria: negli anni abbiamo costruito una rete di specialisti, elettricisti, saldatori, informatici, che sanno muoversi su scala urbana, con le complessità di un impianto diffuso che coinvolge decine di luoghi contemporaneamente. Luci d’Artista ha generato una vera scuola torinese della luce. Il lavoro più grande è la manutenzione: c’è un team di tecnici che segue ogni opera per tutto l’anno, sostituisce componenti, pulisce, restaura. Spesso il pubblico non si accorge di questi interventi, perché sono fatti con grande rispetto dell’originale. Un esempio importante è il restauro dell’opera di Joseph Kosuth sul ponte tra piazza Vittorio e la Gran Madre. Due anni fa una grandinata eccezionale l’aveva distrutta quasi completamente. Abbiamo deciso non solo di ricostruirla, ma anche di ingrandirla, rendendola più visibile. Kosuth è stato uno dei primi artisti a usare il neon come strumento concettuale, e quest’opera – con le sue frasi dedicate al concetto di «ponte» in senso fisico e simbolico, rappresenta perfettamente il suo pensiero. Torino ha un patrimonio di opere permanenti unico in Italia: Merz sulla Mole, Rebecca Horn al Monte dei Cappuccini, Nicola De Maria in piazza Carlina, Giulio Paolini in via Po, Gilberto Zorio a Italia ’61. Sono lavori che ormai fanno parte del paesaggio e dell’identità della città. Immaginare Torino senza di loro sarebbe come immaginarla senza la Mole. Questo, in fondo, è il risultato più grande: un progetto nato per illuminare le strade che, col tempo, ha finito per illuminare la città intera.

Luci d’Artista è un manuale di storia dell’arte contemporanea scritto con la luce, da consultare sotto le stelle.

Ogni edizione aggiunge un capitolo e il risultato è una collezione che attraversa quasi trent’anni di ricerca e di eredità artistica. C’è la storia dell’Arte Povera: molti dei primi artisti coinvolti venivano da quella stagione e avevano già lavorato sulla luce come materia. L’esempio più evidente è Mario Merz, con «Il volo dei numeri» sulla Mole Antonelliana: un’opera così perfetta da essere diventata simbolo della città. È anche una delle opere pubbliche più note al mondo, e il fatto che sia lì, su un monumento iconico, dice molto su come Torino abbia saputo integrare l’arte contemporanea nel proprio paesaggio. Ma in Luci d’Artista convivono anche generazioni e linguaggi diversi: dal neon alle proiezioni, dal led alla fibra ottica. È un percorso che mostra l’evoluzione stessa delle tecnologie e del modo di pensare la luce. Da Merz a Kosuth, da Rebecca Horn a Nicola De Maria, fino alle opere più recenti, si può leggere la trasformazione dell’arte e del rapporto fra città, società e immaginario visivo.

Quest’anno, come accennavi, entra in collezione Tracey Emin. Che cosa significa la sua presenza per Torino?

Tracey Emin è una delle artiste più importanti del nostro tempo. Ha saputo usare il neon in modo del tutto diverso rispetto alla tradizione concettuale degli anni Sessanta e Settanta. Mentre artisti come Kosuth o Nauman lo usavano in chiave razionale, analitica, Emin ne ha fatto un linguaggio emotivo, intimo, quasi diaristico. Ha riportato il neon alla vita, alla fragilità e all’umanità dei sentimenti. Nel suo caso le parole sono tutto: scrive frasi brevi, a volte solo tre o quattro parole, ma bastano a trasmettere un dolore, un desiderio, un’intera biografia. È una scrittura personale, tracciata con la sua calligrafia, che diventa luce e voce. Il suo lavoro, «Sex and Solitude», è esposto nella parte bassa dei Giardini Reali, dove diventa una presenza sospesa tra introspezione e spazio urbano.

Luci d’Artista non illumina solo il centro ma anche i quartieri, portando l’arte nello spazio quotidiano delle persone. Che ruolo ha questa dimensione sociale e inclusiva nel progetto?

È una parte essenziale del progetto. La manifestazione non è pensata solo per i luoghi iconici del centro, ma anche per gli spazi dove la città cambia. Negli anni abbiamo lavorato in molte aree diverse: un caso emblematico è quello dell’opera di Marco Gastini nella galleria pedonale vicino a Porta Palazzo, che ha contribuito alla valorizzazione di un’area allora considerata difficile. Un altro esempio è l’opera di Vanessa Safavi in largo Montebello, che abbiamo installato l’anno scorso e anche quest’anno. In quel caso abbiamo anche organizzato una serata pubblica sotto l’opera, in collaborazione con un’associazione di quartiere. È stato un incontro molto partecipato, con discussioni, musica, attività per i bambini. Da quell’esperienza è nata l’idea di riproporre durante l’anno altri momenti di incontro sotto le Luci, in diversi quartieri. C’è un aspetto popolare della manifestazione che per noi è fondamentale: il progetto non parla solo agli addetti ai lavori, ma a tutta la cittadinanza. Luci d’Artista è un modo per far dialogare persone, generazioni e comunità diverse. Torino è una città dove la cultura vive anche nei luoghi informali. Mi piace pensare che Luci d’Artista funzioni nello stesso modo: accompagna la vita quotidiana delle persone, si intreccia con la socialità, con le abitudini, con la geografia affettiva della città.

Sedi varie, lucidartistatorino.org, «Luci d’artista, 28ma edizione» fino all’11 gennaio

Un render dell’opera «Bouncing Ball» di Riccardo Previdi che sarà installata in Piazza San Carlo a Torino

Altri articoli dell'autore

Dalle Olimpiadi di Cortina 1956 al Totocalcio, Sisal riattiva un immaginario collettivo fatto di sport e sogni di vittoria. Il restauro di Sport Italia e l’installazione Halo trasformano la memoria in un’esperienza contemporanea

Con l’opera dedicata a Caterina Sforza nella sede CUBO in Unipol Tower, l’arte diventa parte di una strategia che lavora su memoria, tempo lungo, tutela del valore e posizionamento culturale

Dalla BMW 3.0 CSL dipinta da Calder nel 1975 al Rétromobile Parigi, oltre venti artisti, da Warhol a Mehretu, hanno trasformano l’auto in un archivio mobile che oggi sfida la velocità dell’immagine

Una nuova collaborazione del colosso coreano con Sedition porta nella LG Gallery+oltre 300 opere di videoarte, arte generativa, installazioni screen-based e lavori data-driven, trasformando il monitor da supporto di visualizzazione ad ambiente generativo dell’opera