Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgia Aprosio

Leggi i suoi articoliDi Gerhard Richter si è scritto tutto. Tanto. A volte troppo. Anche quando sarebbe bastato guardare. È stato definito il pittore della memoria, della storia tedesca, della fotografia, fino a diventare un monumento della pittura europea. Tutto corretto, eppure tutto ancora insufficiente. La retrospettiva alla Fondation Louis Vuitton, curata da Nicholas Serota e Dieter Schwarz e aperta fino al 2 marzo 2026. rimette le sue opere al centro, restituendole al loro silenzio. Sessant’anni di lavoro, riuniti in oltre 270 opere dal 1962 al 2024, attraversano figurazione, astrazione, fotografia dipinta, vetri, specchi, disegni e serie digitali. Il percorso nasce da una constatazione semplice ma non scontata: Richter ha dichiarato di aver smesso di dipingere nel 2017, ma il suo lavoro non può dirsi concluso.

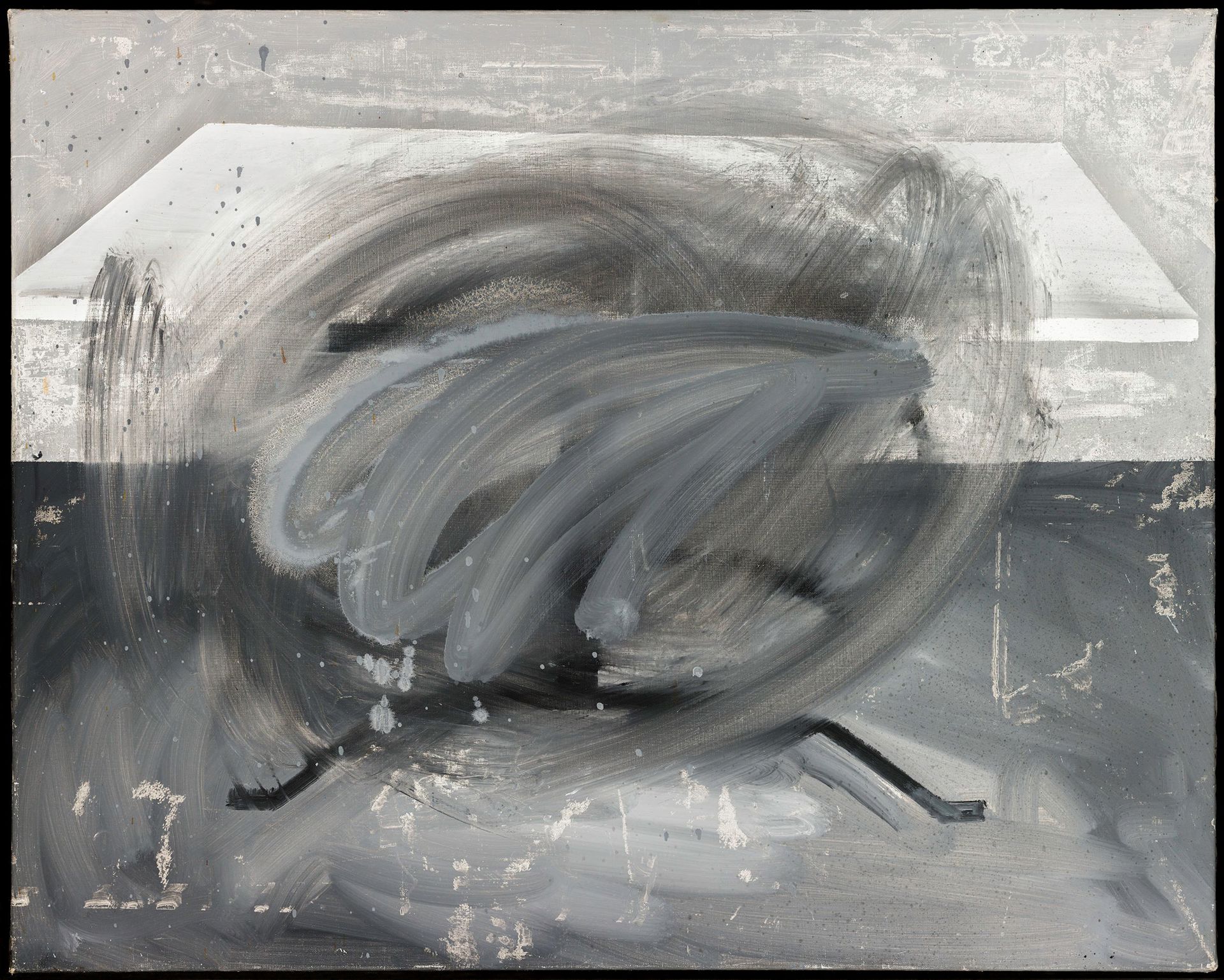

Lo afferma Tisch (1962), il primo quadro del suo catalogo e l’opera che apre la mostra. Un tavolo bianco su fondo grigio, tratto da una rivista di design, è cancellato da una macchia di pittura. Di quel gesto resta la traccia, come se il quadro avesse registrato l’istante esatto in cui l’immagine gli è stata negata. È un’opera-manifesto che contiene già il seme di una ricerca lunga una vita: costruire per cancellare, vedere per mettere in dubbio.

Cosa vediamo davvero quando guardiamo?

Per Richter la pittura è il luogo in cui l’immagine si costruisce e si incrina nello stesso istante. E poco importa che il soggetto sia un tavolo, un volto familiare o un paesaggio: ciò che conta è il modo in cui l’immagine resiste o, talvolta, cede allo sguardo. Onkel Rudi e Tante Marianne (1965) portano questa tensione sul terreno biografico, senza tracce di nostalgia o confessione. In mostra sono esposte in dialogo: da un lato lo zio dell’artista, in divisa nazista, sorride con una serenità inquietante; dall’altro la zia internata nei manicomi del Reich, vittima del programma di “purificazione razziale”. Due vite opposte eppure, tradotte su tela, speculari. Avvolte dalla stessa foschia visiva e morale, convivono in uno spazio neutro in cui storia privata e storia collettiva si confondono.

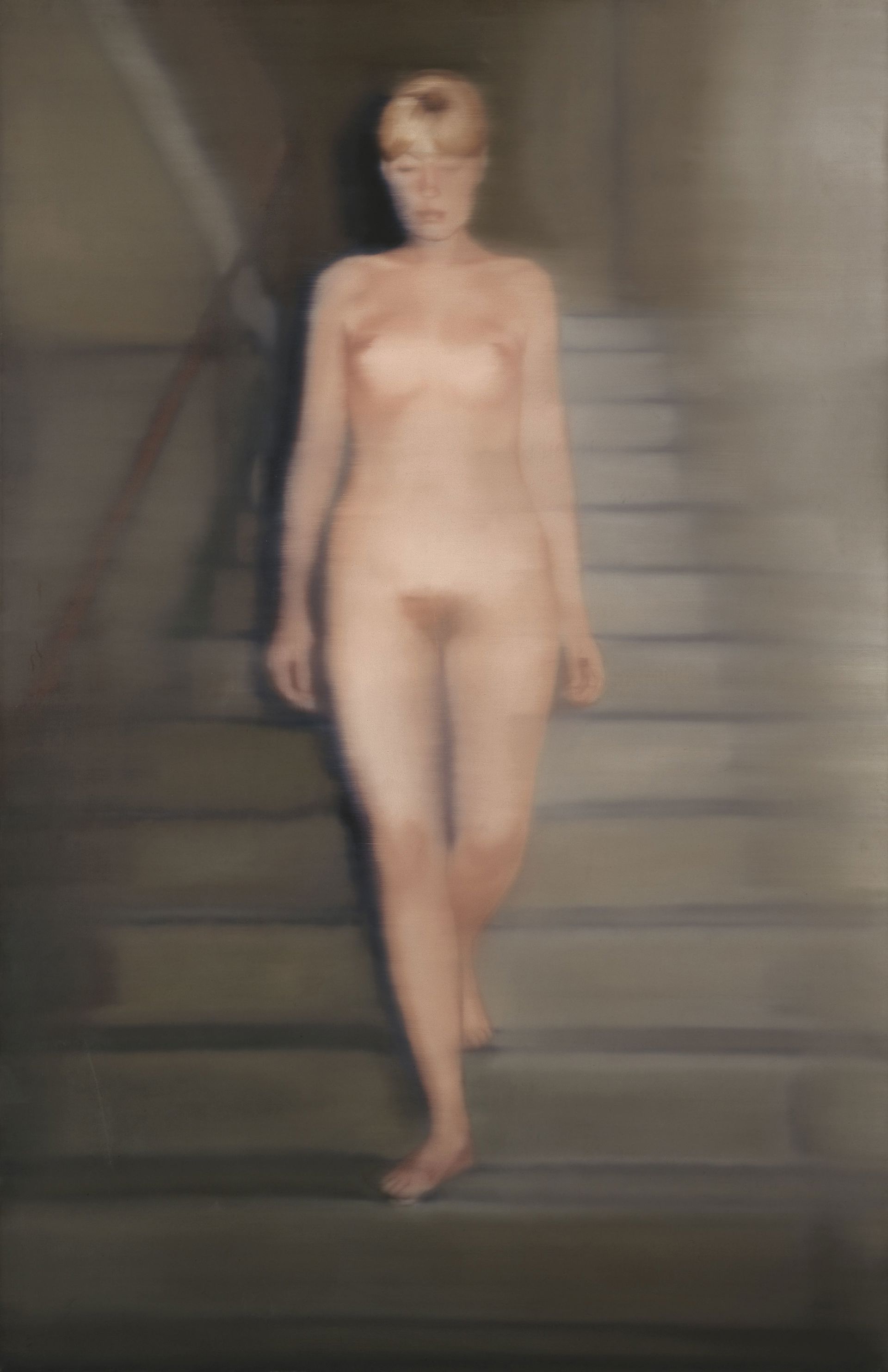

Prima ancora di essere una rivelazione, ogni immagine è già una perdita. Ema (Nude on a Staircase) (1966), ritratto della moglie nuda che scende una scala negli anni dell’Accademia di Düsseldorf, lo conferma. Il riferimento a Duchamp è esplicito, ma Richter lo rovescia: invece di scomporre il movimento, lo trattiene. Il corpo di Ema rimane sospeso, attraversato da una scia rosata che ne sfoca i contorni. Nel momento stesso in cui appare, comincia già a svanire.

Possiamo fidarci delle immagini?

Cresciuto tra due regimi, prima la propaganda nazista, poi quella socialista, Richter impara presto a diffidare delle immagini che pretendono di dire la verità. La pittura diventa il luogo di questa diffidenza: non serve a confermare il mondo, ma a metterlo in discussione. Ogni immagine è parziale. Vedere significa sempre interpretare. E se ogni sguardo è irrimediabilmente filtrato, ogni immagine nasce già mediata. In questo senso la sfocatura tipica della sua opera non è indecisione né stile: è una posizione. Lo stesso vale per la scelta di lavorare a partire da fotografie scattate, ritrovate o tratte da giornali. La realtà, prima ancora di arrivare su tela, è già una costruzione.

Negli anni Settanta questa riflessione si sposta sul terreno della storia dell’arte. Con Verkündigung nach Tizian (1973) riprende l’Annunciazione di Tiziano e la attraversa con strati di colore fino a portarla ai limiti della riconoscibilità. L’immagine non viene cancellata, ma spinta nella soglia della sua sopravvivenza. Le macchie di colore si allargano, si sfocano e confondono i tratti fino a perderli di vista. Sotto la superficie resta una traccia insistente: il ricordo di ciò che l’immagine è stata.

Quanto può resistere un’immagine messa alla prova?

Richter si inserisce in una genealogia di artisti che hanno interrogato il vedere prima ancora che il rappresentare: dai sistemi prospettici del Rinascimento alla camera oscura, fino all’immagine meccanica. La storia dell’arte, tolta la retorica del genio, è anche storia di strumenti che hanno ridefinito lo sguardo. In questa storia un elemento è decisivo: la luce. Da qui Kerze (1982), la candela. Il soggetto è semplice perché funzionale. Non simbolico, ma operativo: la candela è luce primaria, condizione minima dell’immagine. Fa emergere la visibilità dal buio e fonda lo spazio della visione.

Allo stesso modo opere come Color Charts, 4900 Colours e Four Panes of Glass non sono esercizi astratti ma verifiche visive. 4900 Colours (2007) nasce da tasselli di colore combinati secondo il caso: l’immagine emerge senza narrazione, come risultato di un processo. In Four Panes of Glass (1967) non c’è nulla di rappresentato: l’immagine dipende dal movimento dello spettatore nello spazio. Non è un dato, accade.

Esiste un limite a ciò che è lecito rappresentare?

La visione, allora, non è più concepibile come un dato ma come una relazione. Con Birkenau (2014) questa domanda diventa etica. La serie nasce da quattro fotografie scattate clandestinamente ad Auschwitz dai deportati del Sonderkommando, che Richter trasferisce su tela per poi coprirle con strati di colore astratto. Il gesto di coprire non cancella: preserva le immagini dalla consumazione dello sguardo, le sottrae alla possibilità di diventare spettacolo. Non tutto può essere trasformato in immagine senza rischio di violenza visiva: guardare non significa comprendere.

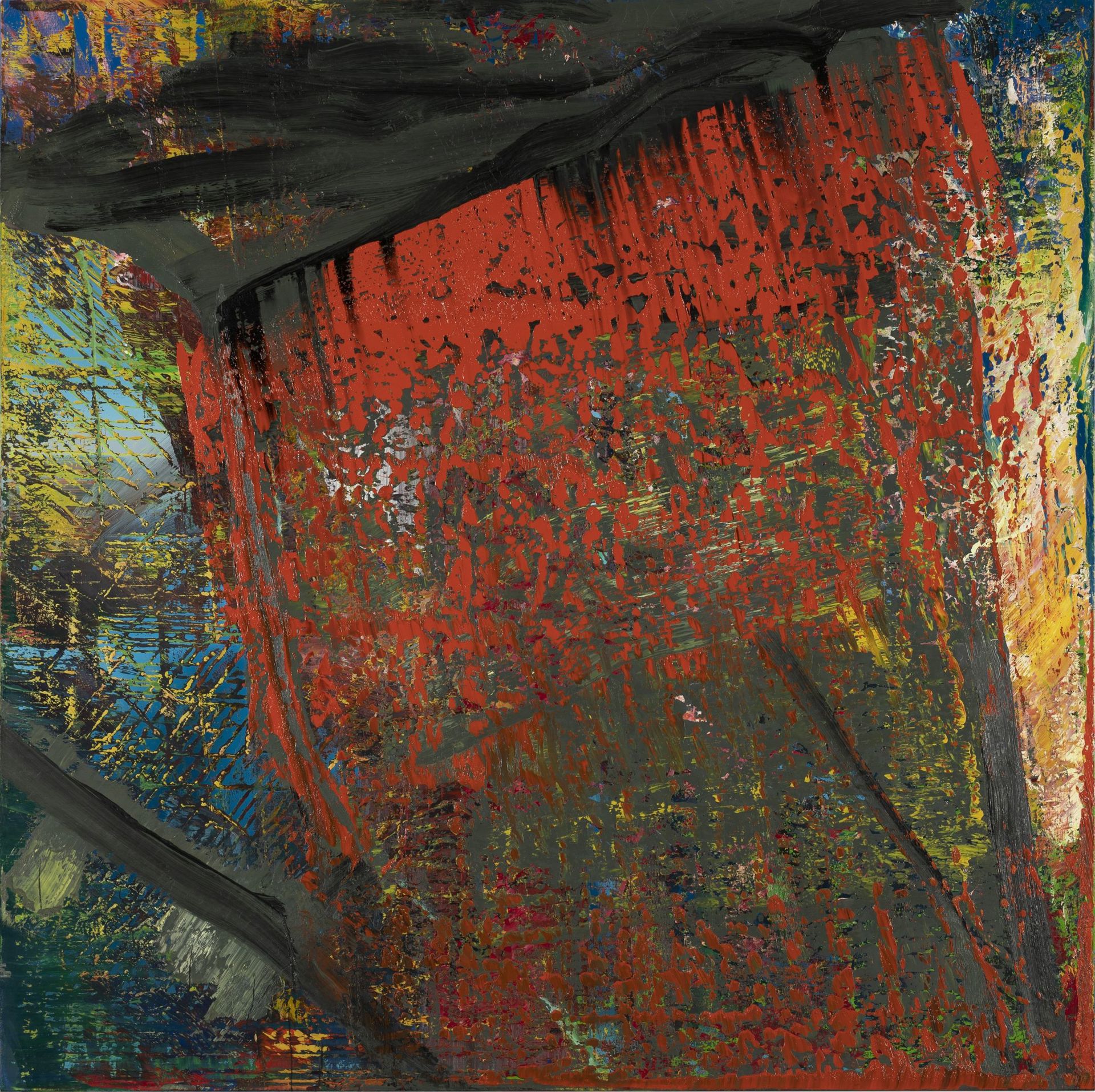

Questa consapevolezza attraversa anche le Abstrakte Bilder: tele stratificate, attraversate da spatolate di colore, cancellature e riemersioni. Qui cade il mito del “passaggio” all’astrazione. Non c’è svolta di stile: l’astrazione è lo sviluppo naturale della sua indagine sulla visione, lo stesso metodo portato fino al limite. È una lenta salita, quella di Richter, non una corsa: un avanzare su un pendio ripido e scivoloso dove ogni risposta apre una domanda più grande.

Cosa può essere ancora la pittura, dopo tutto questo?

Forse non esiste una risposta definitiva, ma guardando Richter una certezza rimane: vale la pena di tentare.